前兩天雷軍說「28 號只發技術,不發產品」的時候,大家都有點納悶,向來追求爆點連擊的小米發布會,如何不牽涉產品的情況下,說夠三個小時?

幾個小時前答案揭曉,小米 SU7 除了價格沒有公布以外,其他主要的產品細節幾乎全線公開:

最高 495kW 功率雙電機,加速 2.78s/制動 33.3m;

最高雙 Orin X+BEV/OCC/Transformer 全套高階智駕;

最大 101kWh 電池,雙電機 CLTC 800km;

0.195cd 風阻,5 分鐘補能 220km;

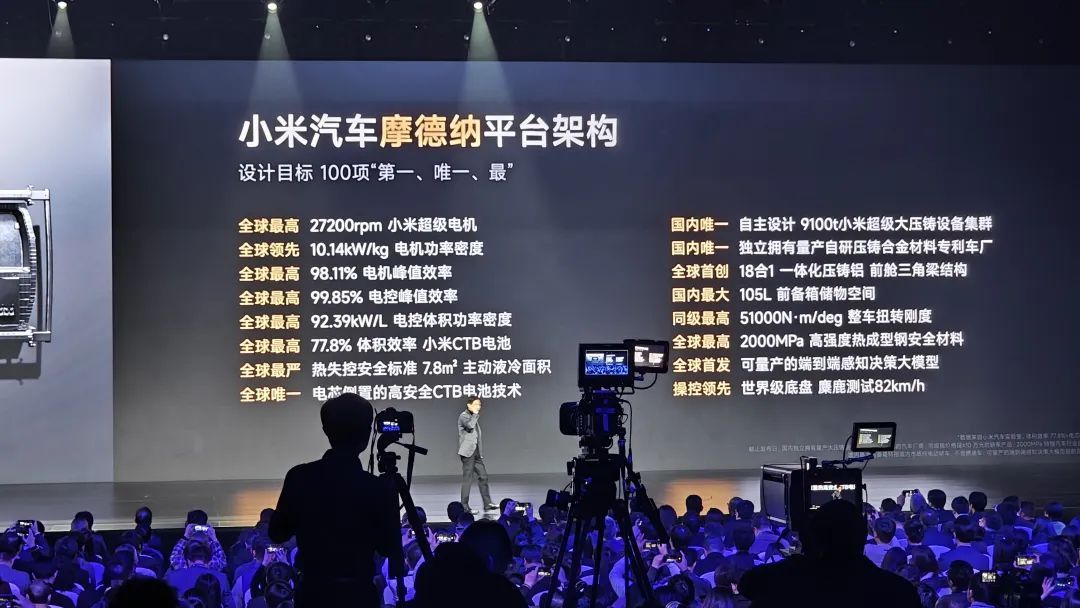

9100 噸壓鑄、51000N·m/deg 扭轉剛度;

16.1 英寸 3K 中控+7.1 英寸儀表+56 英寸HUD,等等。

今天下午的雷軍說 SU7「還要幾個月」才會開一場正式的發布會,但實際上就我們目前看得到的參數,SU7 已經完全明牌上擂臺了。

可以先下個結論:SU7 會是 2024年中高端純電轎車里面,極具智能生態競爭力、頗具 800V 三電性能產品力、值得期待自研智能駕駛能力的絕對熱門選手。

那么問題來了,小米的第一款車,如何做到雷軍說的「不便宜」?

人駕智駕都想要

雷軍形容 SU7 是「科技跨越,人車合一」。

看完發布會后,我們認為說得簡單點,就是小米希望把 SU7 的人駕——操控性,以及智駕——智能駕駛,都拉到同級更頂。

為此,SU7 MAX 配備了 220+275,合計 495kW 的雙電機組合。發布會全程也是緊貼保時捷 Taycan 和特斯拉 Model S Plaid 兩款性能標桿。

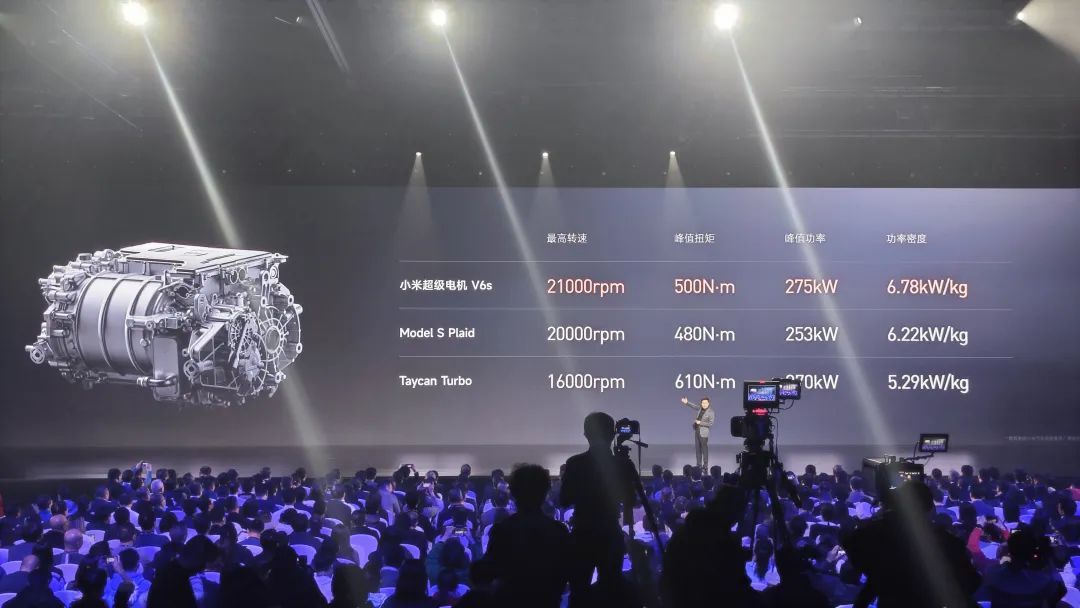

你可以從這場發布會上,很明顯地感覺到雷軍和小米對人駕性能的執著。比如小米甚至將電機命名為「V6」系列,希望用汽油時代的「等效氣缸數」,進一步強調電機的性能。

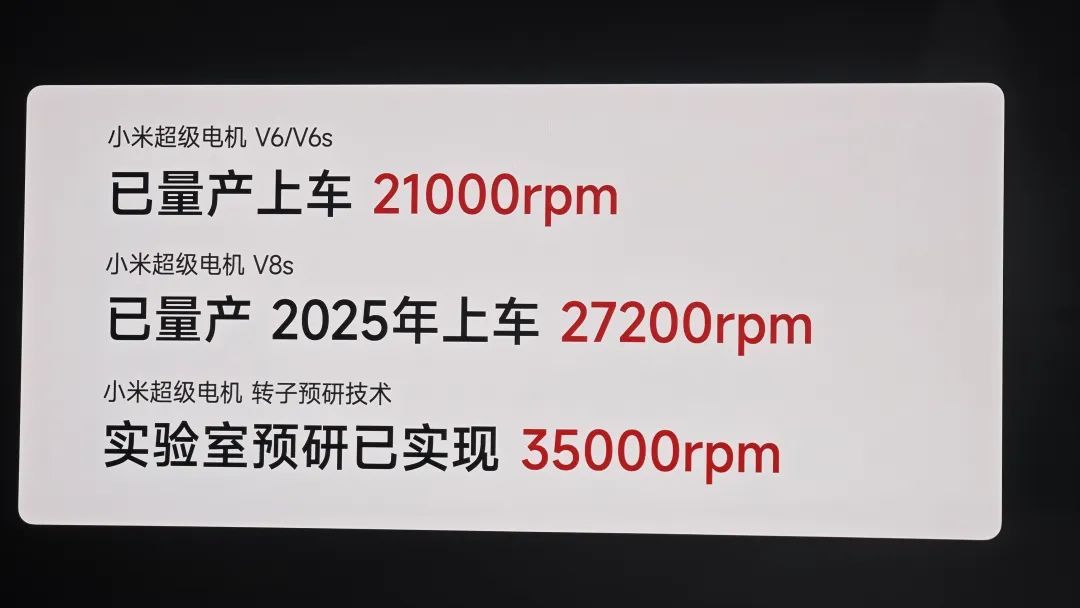

當然 SU7 電機的參數足夠應戰 2024,最高 21000 轉、最高 275kW、功率密度也達到了超越 Model S Plaid 的 6.78kW/kg。

除此以外,小米還公布了將于 2025 年上車的自研下一代「V8」系列電機,最高轉速達到了 27200轉,功率密度也來到了兩位數——這也意味著,SU7 甚至有可能是小米汽車短時間內,最「入門」的型號。

可能是想一次性占領輿論高地,雷軍甚至掏出了小米正在預研的再下一代電機——最高轉速突破 35000rpm,我猜得叫「V10」了吧。

為了馴服 V6 系列雙電機,SU7 搭載了小米自研的「疾風」智能底盤,Brembo 卡鉗、博世 DPB 制動控制器、前雙叉臂后五連桿、CDC,甚至是前 245 后 265 的鴛鴦胎...基本這個價位能上的硬件都給了。

軟件起家的小米,還在 SU7 的性能模式里面玩起了花活——主要的十項性能指標完全解耦,包括加速特性、轉向手感、前后驅動分配,官方號稱可以實現超過 16 億種自定義的性能模式。

看來這十項性能指標都支持 256 檔調節了,因為我們常說的 10bit 色深,對應著的就是 16.7 億種顏色(256 的 10 次方就是 16.7 億)——果然是手機公司。

性能用智能控制,智能的性能如何體現?

幾乎是行業共識一樣的軟件三件套:BEV 鳥瞰視角+Transformer+OCC 占用網絡,小米一次性端上桌。

除此以外,激光雷達+雙英偉達 Orin X 的方案也是中高端標配了,那小米到底做得有什么特別之處?

目前來看,并沒有一騎絕塵的指標和目標——這也某種程度上能理解,智能駕駛需要數據閉環,小米第一款車的第一次正式亮相,讓它馬上在智能駕駛領域拿出「最」字,的確困難。

雖然如此,小米還是帶來了一些有意思的想法,比如「端到端感知決策大模型,全球首次應用于量產車」。

這里指的應該是感知和決策的高度融合,距離真正的端到端還是有差距的。小米也基于這一創新拿出了一個「首創」的功能:SU7 可以實現 2.05 米機械車位的無人自動泊入(SU7 寬 1963mm,兩邊寬度都不夠 5cm 了)。

另外,小米還將他們的 BEV 網絡命名為「變焦 BEV」,號稱可以實現感知范圍的「動態調節」。

這里應該和一些自動駕駛公司提出的「可變體素」技術,有一定關聯性。

量產上車的 ADAS 攝像頭,還沒有配備物理變焦的,這里的「變焦」指的是將構成視覺識別圖像的柵格,做了幾個層級的大小區分,比如停車場等低速場景下柵格可以做到 0.05m——所以并沒有讓感知距離變長,而是近距離感知更精確。

支撐自研技術成果的,是小米汽車目前超過 1000 人的 in-house 團隊,以及超過 200 臺測試車,累計測試里程超過 1000 萬公里。

雖然數據閉環還沒驅動,但雷軍已經給了 Xiaomi Pilot 很明確的目標:2024 年進入智駕第一梯隊。

你們看好 Xiaomi Pilot 嗎?

SU7 的真正長板在哪?

寫完人駕和智駕,你們大概已經從 SU7 身上,嗅探到濃厚的米式產品思維。

小米的智能設備一直主打一個「水桶」,同價位橫向看基本沒有硬件配置上的槽點,參數也是盡可能追求人無我有,人有我優。

將 SU7 放在 2024 年 25-35 萬元的智能純電大盤中,你會發現它無論是哪個方面,都完全不遜色于自主車企,或者是造車新勢力。871V 整車架構、2 秒級的加速性能、低至 0.195cd 的風阻,甚至是第一梯隊的數字。

同時,作為小米的第一款車,SU7 可以毫無包袱地聚攏最新的電動汽車技術。

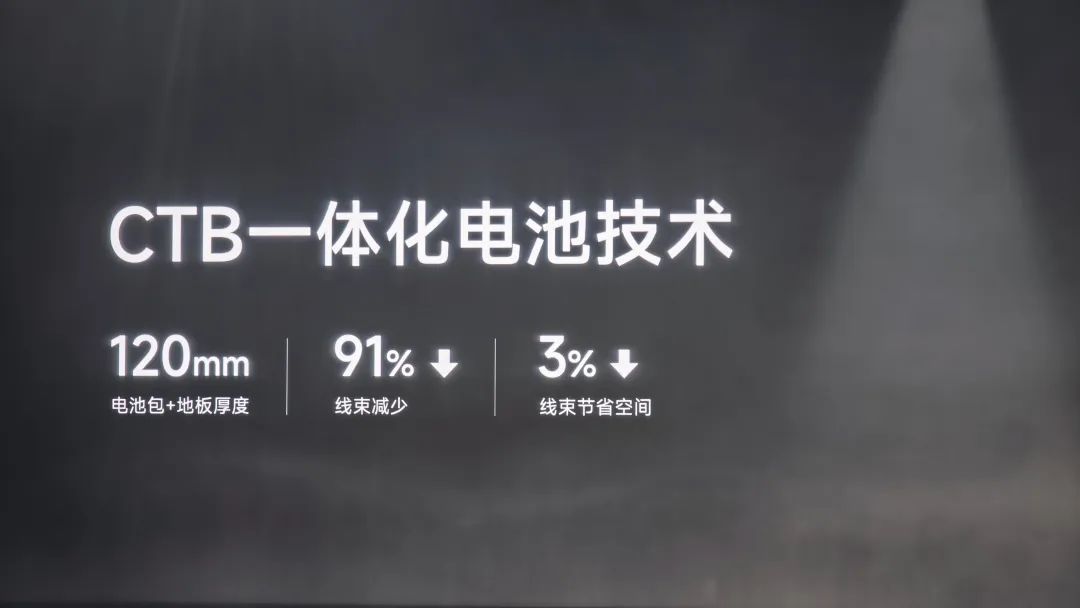

比如大噸位一體壓鑄,比如將座椅集成在電池包上的、更徹底的 CTB 架構(SU7 車高僅為 1440mm,但雷軍說 188cm 的假人都有充足的頭部空間)。

但這些只能算是 SU7 的「水桶」屬性,2024 只會比卷更卷,小米能迎頭趕上中國新造車的大亂斗值得肯定,但小米真正的長板,究竟在哪?

看看小米汽車最近宣傳的重點就知道了,生態。

我們會在 SU7 上迎來小米澎湃 OS 的全面上車,小米也沒有在這個本應是它主場的領域,讓我們失望,一上場就是規格拉滿的智能座艙。

驍龍 8295 自不必說,SU7 搭載了一塊 16.1 英寸的 3K 分辨率 16:10 大屏(會不會是 2880x1800 這樣的 3K?)。

并且在這塊屏幕上,同時兼顧了澎湃 OS 從手機到車機的操作邏輯,甚至是 UI 分區。

另外,最新一代的小米平板,也可以擴展到后排娛樂屏。小米甚至將引以為傲的米家生態鏈也搬上了車,車上預留了多個觸點,可以擴展后期自定義的配件。

生態,應該是小米 SU7 征戰 2024 年的最明顯一張牌,這是小米明顯不同于其他主機廠的能力,以及特色。而隨著華為魅族這樣的科技公司入場,小米也能享受到智能座艙討論度和決策重要性提升的紅利。

我們能從這次突如其來而又意料之中的梭哈式發布會,感受到小米的急迫和信心,畢竟 2024 的中國智能電動,要從 1 月 1 號開始卷。

同樣地,SU7 是一款具有強烈小米特色的產品,性能(動力、三電、智能硬件)足夠抓眼,系統和軟件有完整的設計邏輯,但外觀爭議也是小米特色的巨大。

小米的品牌向上已經走到第四個年頭,從高端手機到高端智能家居都有聲有色,似乎再來一臺高端智能汽車的主意非常完美,只要 SU7 銷量和聲量齊飛,小米就可以真正邁向一家高端科技公司。

雷軍也在發布會上強調,「要尊重一下科技」,SU7 MAX 版的技術、參數、性能,放在 30 多萬甚至 40 萬的價位上,是合適的。

唯一的問題是,如果它真賣 30 多 40 萬,你會接受嗎?

來源:第一電動網

作者:電動星球News蟹老板

本文地址:http://www.155ck.com/kol/215013

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。