我們所在之處便是新能源汽車的沃土,得益于政策紅利,這幾年各種電動汽車層出不窮,比燃油車更低的制造門檻也讓各路新勢力蠢蠢欲動。作為最具代表性的傳統車企之一,大眾似乎并不急于在新能源領域真正發力。然而在大趨勢面前改變是遲早的,今天,一汽-大眾帶來了第一款國產化的MEB車型,純電動緊湊型SUV――ID.4 CROZZ。

●外觀鑒賞

這是一臺試裝車,外觀和內飾設計基本定型。不過車機系統、輔助駕駛、駕駛模式切換等相當一部分功能都無法使用或僅能簡單體驗。行駛部分也非最終量產狀態,所以本篇文章僅供嘗鮮。在未來我們拿到量產車后會盡快再次體驗。

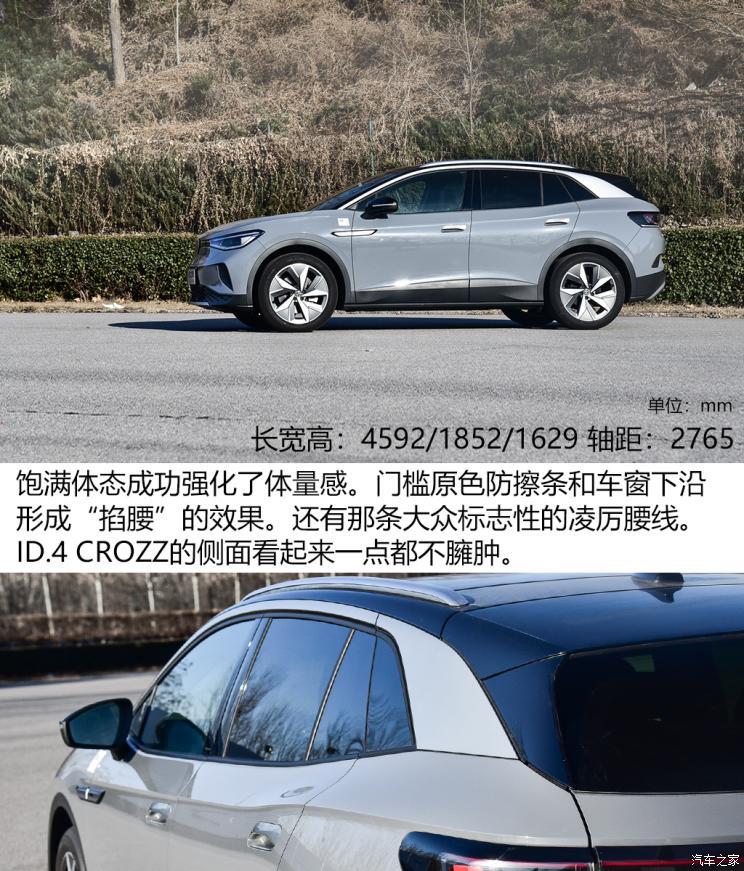

ID.4 CROZZ的外觀采用了大眾MEB平臺家族式外觀設計。所以我們也能在它身上看到一些ID.3的影子。在前、后包圍以及輪圈等位置會和上汽大眾的ID.4 X有小小的區別。不過整體設計上依然完整呈現了我們對一臺電動車的想象。

車身體塊上再盡力制造出大車的體量感,并巧妙運用流動的線條塑造出肌肉感,沒有任何臃腫。細節部分則使用白色和銀色作為主色調,讓這臺車有了更多科技氣息。

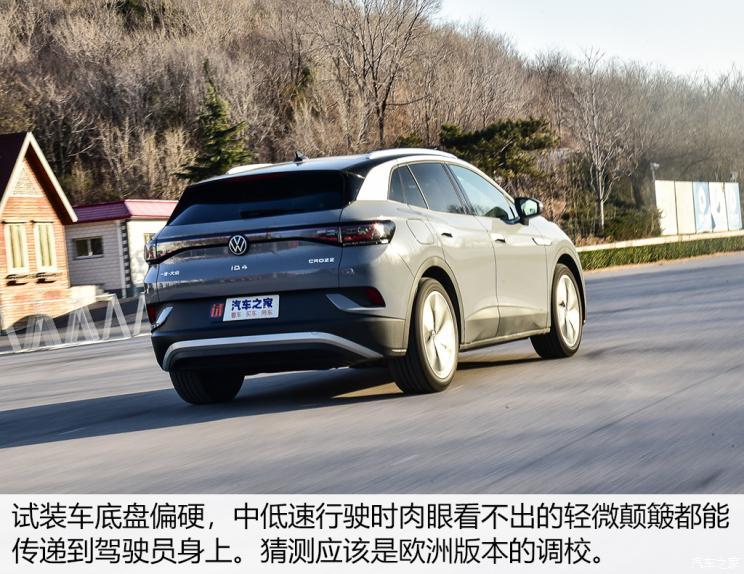

后輪拱與腰線的結束塑造出了高聳寬廓的車尾。內部結構很有立體感的貫穿式尾燈也強化了車尾的視覺寬度。再加上C柱上的大面積銀色裝飾板,氣勢與細節拿捏的恰到好處。

●內飾解析

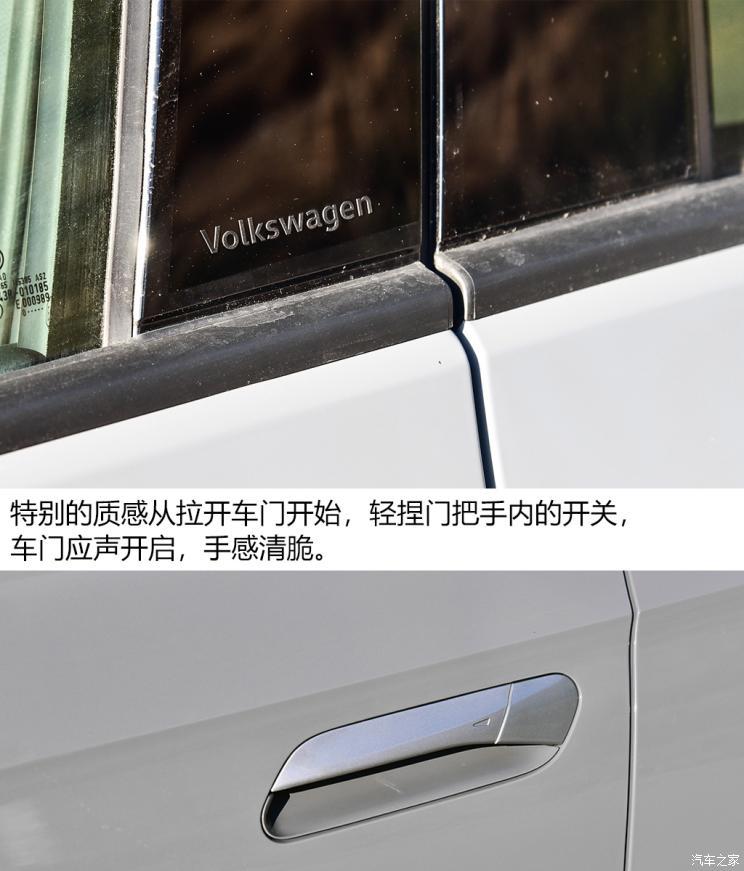

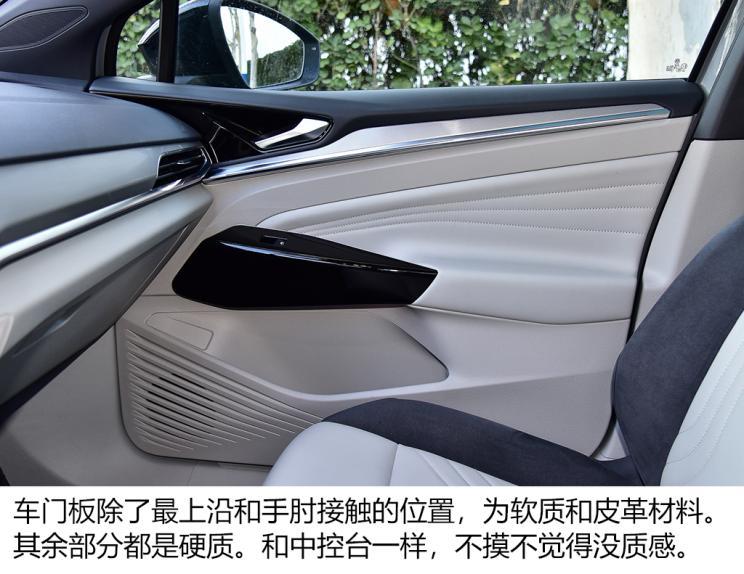

大量的橫向曲線讓中控臺很有層次感和活力,同時也讓空間感變得更寬敞。傳統車企在內飾設計、用料和做工方面還是有優勢。雖說中控臺只有上層黑色部分是軟質,但其余部分看起來并不覺得廉價,車門板也是。方向盤手感特好,觸控鍵看上去也很精致,操作時有聲音和振動回饋,戴手套也沒影響。

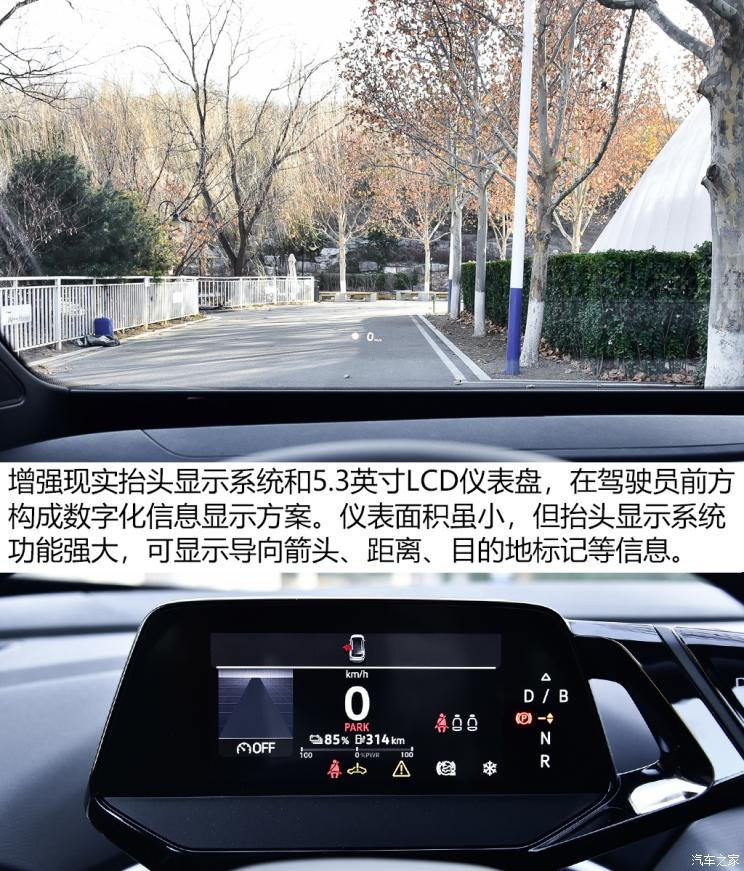

數字化座艙概念在車內得到了體現。增強現實抬頭顯示系統+液晶儀表+中控屏,給駕駛員構成了一個完整的信息顯示系統。遺憾的是抬頭顯示系統和車機系統的大部分功能都沒能體驗,另外就是空調溫度調節的觸控式設計也始終沒有實體鍵來的方便。

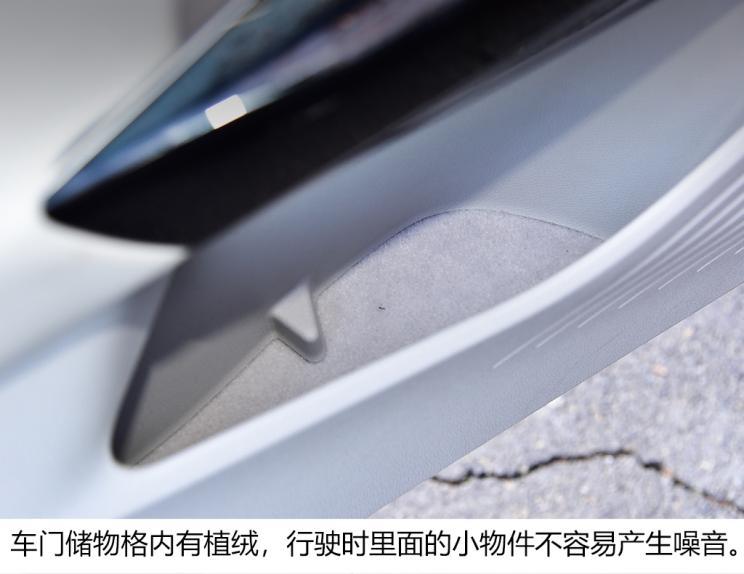

內飾細節禁得住推敲、裝配工藝也沒問題,另外還不乏有溫度的小設計。比如加速和制動踏板上的“暫停”和“播放”圖案就挺浪漫,不只是屬于男性的浪漫。

●空間體驗

電動車的一大優勢就是車內空間布局靈活度高。因為電池在車底,人就能更舒服地在車里。座椅、扶手、儲物格布局自由度更高。所以無論乘坐還是儲物空間都沒問題。

身高182cm的體驗者身材已經不算小了。位于前排時頭部還有1拳剩余,挺不錯的。另外就是對于大個子來說,歐洲車的人機工程學設計似乎更合適,比如方向盤就能拉的離駕駛員比日系品牌更近,這樣腿長的朋友膝蓋也不容易磕到中控臺。座椅填充物偏硬但支撐均勻,時間長了也不容易累。

后排乘坐空間一般,但是頭部2指、腿部1拳的表現肯定也是夠用了。主要后排地板基本上能做到純平,第三位乘客的腳下空間不會覺得尷尬。

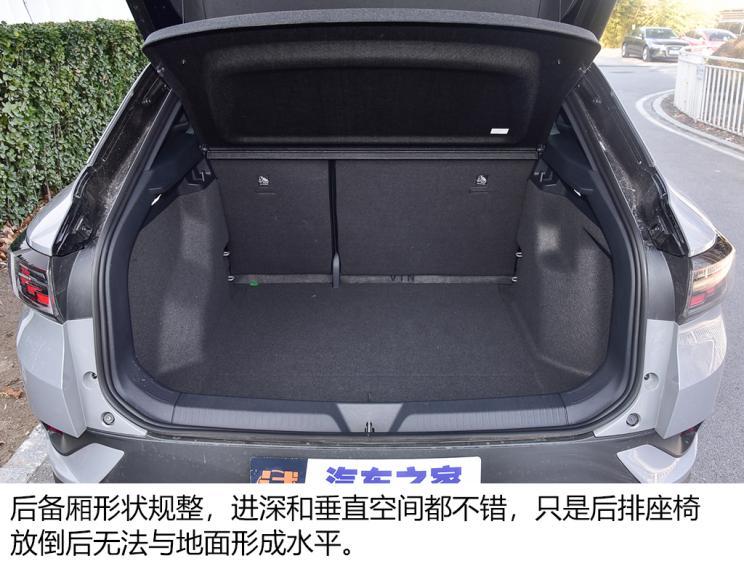

車內的儲物空間挺多也都順手好用,后備廂空間表現也沒什么問題,唯一遺憾就是后排座椅放倒后無法和地面形成水平,但實際上對日常使用沒什么明顯影響。

●場地駕駛體驗

我們本次的試駕車型為最大功率150kW(204Ps),峰值扭矩310N?m的Pro版,采用后輪驅動,不出意外還會有動力更強的四驅版本出現。

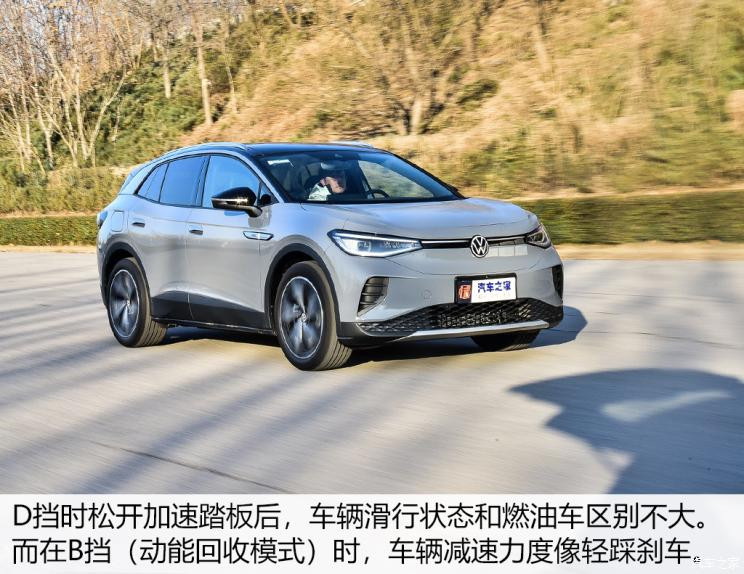

加速踏板調的很有比例感。初段不賊,繼續下壓會又馬上有一個明顯的爆發點,很好控制。再加上電動機扭矩特性,場地內中低速駕駛時充沛的扭矩隨踩隨有,并且很收放自如。帶入到日常用車環境中的話,防加塞應該挺好用。

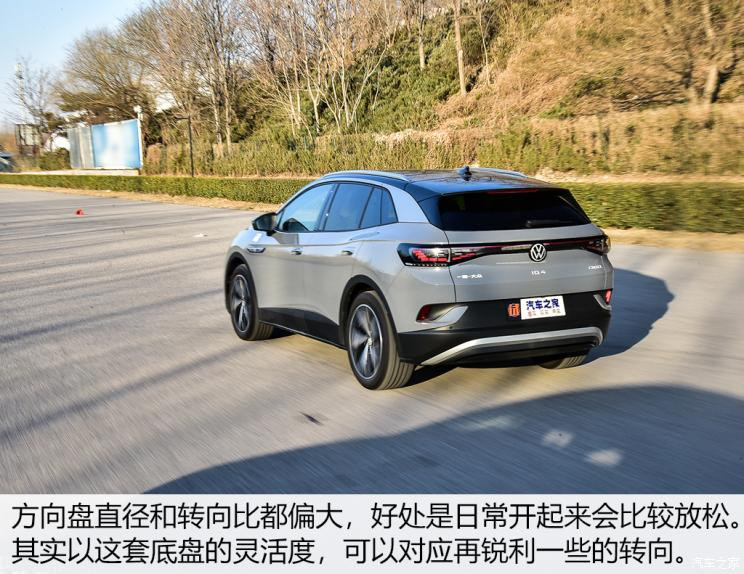

轉向力度比我預想的重,男性覺得偏重,女性駕駛員可能就覺得有負擔了,猜測量產版會調的輕一點吧。轉向比偏大,這樣雖然降低了駕駛樂趣但換來的是放松。B擋模式下動能回收力度挺合適的,大概相當于遠遠看到紅燈輕踩剎車減速的程度,并且力度增益有個短暫的過程,不會有什么不適。

懸架卻出乎意料的硬,測試場內的地面已經算比較平整了,但中低速行駛時還是能感覺到地面的輕微起伏。偏硬的懸架+先天的低重心,側傾控制和操控反應自然是好。不過我相信大部分國內用戶更喜歡軟一點的。

全文總結:

由于條件所限,本次試駕僅限于封閉場地之內,并且車輛調校也不是最終版本。不過在這短暫的接觸中,這臺車還是給我留下了不錯的印象。首先它開起來很順手,轉向、加速、減速等動作之間沒有脫節,節奏一致性很強,輕松不占用精力的駕駛感也是大眾車型一貫的味道。靜態部分也保持了大眾在設計上和工藝上的高標準。科技配置和輔助駕駛部分的體驗,我們會在拿到量產車之后盡快奉上,敬請期待。(文/圖 汽車之家 陶?盒?)

來源:汽車之家

本文地址:http://www.155ck.com/carnews/shijia/134788

以上內容轉載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。