編者按:本文首發于微信公眾號:汽車之心(微信 ID:Auto-Bit)。汽車之心網站已上線,更多關于智能汽車領域的資訊與報道, 可訪問網址:www.autobit.xyz。

作者 / 老爺車

編輯 / 王德芙

出品 / 汽車之心(微信 ID:Auto-Bit)

在全球自動駕駛研發的核心地帶美國加州,外界曾將 Waymo、Cruise、Argo AI、Aurora 及 Zoox 并稱為硅谷自動駕駛「五大家族」。

與含著金鑰匙出生的 Waymo,背靠車企巨頭的 Cruise 和 Argo,以及擁有華麗創始人背景的 Aurora 們都不同,Zoox 背后既沒有母公司的支撐,也缺乏創始人的光環,憑什么能擠進硅谷自動駕駛公司的前五呢?

這事兒得從 2013 年說起。

那一年,Zoox 在洛杉磯車展上發布了一個一鳴驚人的設計概念:一輛沒有前后擋風玻璃、沒有駕駛座、沒有車頭車尾之分的自動駕駛概念車 Boz。

Zoox 在當時就宣布將專注在 L4 以上的自動駕駛,還在行業內引起了軒然大波,因為受限于整體的技術水平,L4 的概念在那時看還過于超前。

在隨后的幾年,Zoox 以硅谷明星無人車創業公司的印象逐漸被大眾知悉。

其次,Zoox 曾向外界描述了一個頗具想象力的資本故事:

通過吸取 Waymo、特斯拉和 Uber 三家行業巨頭的特點——即集技術、制造和運營于一體,整合出一套電動車自動駕駛打車服務體系。

這個故事一度在市場上非常吃香,為 Zoox 吸引了一眾投資人。

Zoox先是獲得硅谷知名投資機構 DFJ、IDG 資本以及騰訊的青睞,完成 2.5 億美元的 A 輪融資。

而后,2018 年 7 月,Zoox 又宣布獲得 5 億美元的 B 輪融資。

這兩輪融資在當時是一個什么概念?

2018年,Cruise 還沒有獲得軟銀和本田 27.5 億美金的融資,即便是 Argo 拿到大眾汽車 26 億美金投資,亞馬遜和紅杉資本 5.3 億美金入局 Aurora,Waymo 首次獲得 22.5 億美金融資,也是一兩年之后的事情。

Zoox 在當時引領著自動駕駛行業的融資記錄。兩輪融資后,也讓 Zoox 估值一時躥升至 32 億美元——成為彼時全球估值最高的自動駕駛創業公司。

可以說,Zoox 有一個非常好的開局。

自動駕駛要燒多少錢?融資 10 億美金只夠花一年

與硅谷其他四家自動駕駛公司的想法不同,Zoox 從一開始就打算完全從頭設計一輛無人車。

這種無人車長這樣:可雙向行駛(無車頭車尾之分),無擋風玻璃、無方向盤、無剎車,放棄駕駛艙而采用面對面的乘客座椅設計,乘客可以聊天、睡覺甚至娛樂。

2017 年,前法拉利公司高管 Corrado Lanzone 加入 Zoox 擔任制造業務部門副總裁。

在此之后,關于 Zoox 要自己造車的消息就不絕于耳。

到 2018 年宣布拿到 5 億美金融資后,Zoox 對外披露了一些新進展,包括:公司規模已超 500 人,計劃在 2020 年推出商用無人車,以及已經造出了 6 臺原型車。

但「造車+自研自動駕駛」的模式也注定了 Zoox 是一家比同行更燒錢的公司。

如果你對自動駕駛有多燒錢沒什么概念,我們不妨以信息更為公開的 Waymo 為例,來看看 Waymo 每年在自動駕駛上花多少錢。

據最新的消息,Waymo 現有團隊規模已經達到 1500 人,并擁有接近 1000 輛的自動駕駛車隊。

這其中有哪些開銷呢?

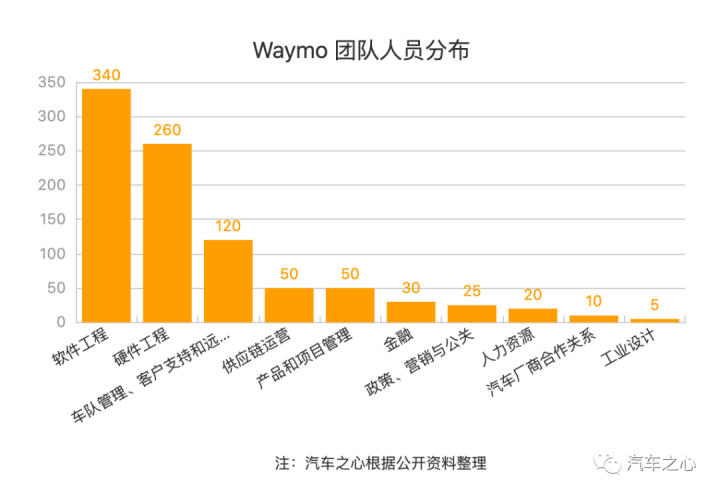

第一個成本是人員支出:

軟件工程:340 人

硬件工程:260 人

車隊管理、客戶支持和遠程協助:120 人

供應鏈運營:50 人

產品和項目管理:50 人

金融:30 人

政策、營銷與公關:25 人

人力資源:20 人

汽車廠商合作關系:10 人

工業設計:50 人

(注:根據 2019 年數據整理)

Waymo 每年工資支出在 5 億美金以上。其中,軟件工程師團隊平均年薪在 30 萬美金。

隨著車隊規模的擴大,車隊管理、客戶支持和遠程協助的團隊人員會呈線性增長。

第二個成本是車隊支出 :

亞利桑那州:約 400 輛自動駕駛車輛;

加州:121 輛;

其他城市:約 300 輛;

這其中,車輛預計采購成本與改裝成本約為 35 萬美金/輛,這就相當于一次性支出 2.8 億美金。

第三個成本是公司運營支出。隨著車輛和人員的增加,這部分成本還會不斷增加。

總得來說,自動駕駛的研發速度和燒錢速度,與自動駕駛公司團隊規模和車輛數目成正比。

Waymo 從今年 3 月融到的一筆 22.5 億美金融資,加上今天(5 月 13 日)宣布獲得的 7.5 億美金融資,這筆共計 30 億美金的融資夠 Waymo 花多久?

按照上述成本拆解,這兩筆融資大概只夠 Waymo 花 3 年。

根據通用與Uber的財報顯示,規模超過 1000 人的 Cruise 以及 Uber ATG 團隊每年的開銷也基本接近 10 億美金這一級別。

更別說擁有 1100 人員工,還要造車的 Zoox 了,其燒錢速度并不比上述三家公司慢。

這也難怪有人這么評價:Zoox 此前總計近 10 億美元的巨額融資可能已所剩無幾。

2、堅持造車,錯了嗎?

Zoox 堅持造車這個理念,是公司前任 CEO 兼創始人 Tim Kentley-Klay 引入的。

2019 年初接替 Kentley-Klay 走馬上任的新 CEO Aicha Evans,也繼承了造車的思路,選擇了最具挑戰的方式研發無人駕駛。

她甚至在公開場合放話:「如果我們不是從頭開始構建它,我就不會感興趣。」

這個思路也讓 Zoox 成為眾多自動駕駛公司中的異類。

如果我們對現有的自動駕駛公司進行盤點,就會得出這樣一個結論:幾乎所有的自動駕駛公司都與車企這個至關重要的合作伙伴進行了深度綁定。

除 Zoox 外,硅谷自動駕駛的其他「四大家族」更是如此:

沒有了車企的支撐,Zoox 想做成這一番宏偉的事業,只能用「孤立無援」來形容。

早期谷歌自動駕駛團隊打造自動駕駛小車「螢火蟲」就是一個例子。

2014 年 5 月,谷歌自動駕駛團隊對外發布了一款沒有沒有方向盤、沒有油門、沒有剎車的小型無人車(代號為「Firefly」,螢火蟲)。

谷歌沒有和任何一家面向大眾市場的汽車巨頭合作,而是選擇了來自底特律的供應商 Roush 代工。

Roush 制造的產品從游樂園里的車輛設備一直到飛機零件,范圍極廣。特別值得一提的是,Roush 生產的野馬改裝車型號 Roush Mustang 在汽車發燒友當中很受歡迎。

后來 Nuro 打造的無人配送小車 R2 也是出自 Roush 之手,據說這款小車造價不菲,坊間流傳單臺造價超過 100 萬人民幣。不過這是后話。

2014 年谷歌對外表示:要打造 100 輛「螢火蟲」原型車,并在加州運營一個小型試乘項目。但到了 2017 年 6 月,谷歌卻宣布「螢火蟲」退役。

雖然谷歌解釋「螢火蟲」并不是為量產而設計,但有行業人士認為,由于供應鏈的不完善,導致「螢火蟲」造價高昂,原本要打造的 100 輛車最終砍到了 50 輛車。

另外,由于項目進展緩慢,谷歌最終放棄了自己造車的路線。

也就是在谷歌造車這一時期(2014年-2016年),谷歌與通用、福特、本田等車企陸續有過接洽,但聽聞谷歌要造車,都紛紛敬而遠之。

最終,谷歌沒能與這些大型車企達成實質性合作。

對 Zoox 而言,還有一點至關重要:沒有巨額資金的支撐,Zoox 無法撐起自己的產業鏈條。

一般而言,造車的成本主要由三部分構成:

1、零部件邊際成本(在沒有產業鏈條或者上下游不完善的情況下,零部件成本非常高);

2、動輒數億投資規模的工廠投入和運轉成本;

3、整車材料成本(一般與產量相關,量越大,供應商的成本會越低)。

無論是自研自動駕駛,還是建廠造車,Zoox 資金吃緊也就不足為奇了。

3、資本還會看好 Zoox 嗎?

現在回過頭再來看,10 億美金一年的開銷,再加上造車需要的巨額成本,即便是 Zoox 累計融資了 10 億美金,按 Zoox 當下的規模,也只夠花上一年。

資本還會看好 Zoox 嗎?

這不好說,以 Zoox 目前的能力,融資并非難事,只不過融到令 Zoox 滿意的數額,可能會略顯困難。

「造車+自研自動駕駛」如此燒錢,這也為 Zoox 聘請獨立投資銀行 Qatalyst Partners 來處理 Zoox下一輪融資或被收購事宜埋下了伏筆。

Zoox 的估值從 2018 年的 32 億美金,下調至如今的 27 億美金,這也在一定程度上說明 Zoox 的模式在資本市場上的認可度正在降溫。

「造車+自研自動駕駛」,注定了 Zoox 是一家比同行更燒錢的自動駕駛公司。

融合 Waymo、特斯拉和 Uber 三家公司的特色,整合出一套電動自動駕駛打車服務體系,也注定了 Zoox 選擇了一條比同行更加冒險且艱難的路子。

來源:第一電動網

作者:汽車之心

本文地址:http://www.155ck.com/kol/116224

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。