比亞迪與寧德時代針對動力電池安全問題的爭論似乎已經到了圖窮匕見的地步,與此同時,網上關于誰更在理的罵戰也是異常激烈,但其實,更多的是各自的意見表態,而非干貨呈現。

所以才有了這個選題,既然焦點是針刺,那么我們就扒一扒兩家為了通過針刺實驗用了哪些技術手段。另外,由于這類技術手段都是保密級別,根本不會對外透露,所以以下分析權當參考。

1、三種主流方案

首先回到問題的起點,電池穿刺后為什么會自燃?

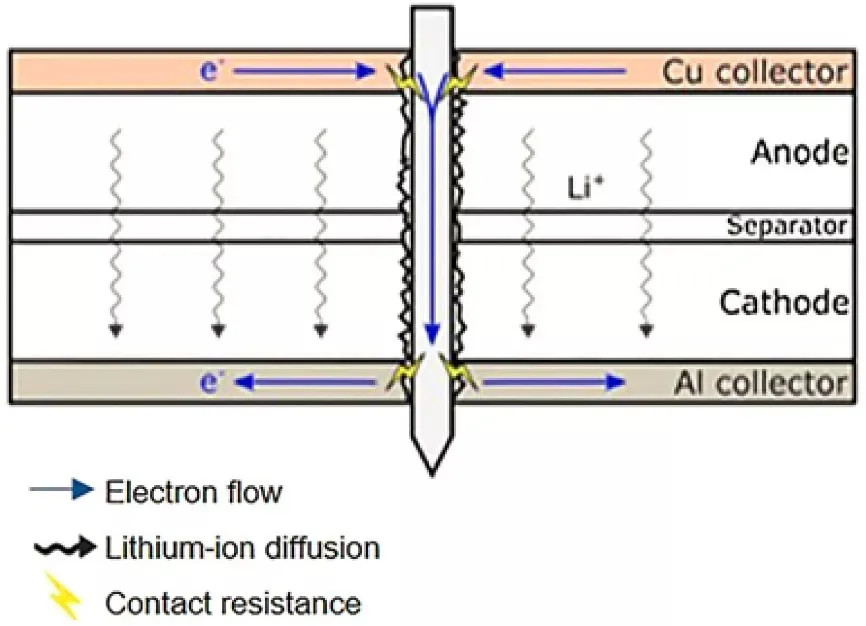

當然是被短路了。正常情況下,電池的正負極材料被隔膜擋著,電池是呈斷路狀態的,直到鐵針穿進來,一方面捅破了隔膜,另一方面也構成了導電介質,將正負極材料導通,所以才短路自燃。

問題擺在這兒,那如何尋找解決辦法也就了然了。

據業內專家向《電動勢》透露,目前通過針刺實驗的方法,一般包括使用不燃的電解液、電池結構上設計熔斷裝置、改變電芯結構等。

針對以上方法,盡管專家并未仔細言明,但并不妨礙我們分別分析一下。

第一,使用不燃的電解液。任何帶電的電池,只要針刺,而且發生短路了,都會發生自燃,只是分輕重,而我們就是需要輕的,這樣能在有限時間內通過測試(比如一般測試時間1小時,而且在實際情況下,這樣也足夠逃生了)。

那么如何分輕重呢?技術手段就是增加其它介質,帶電容量同步被降低,同時在電解液中加入抑制電池活性的物質,其缺點是單位下電池能量密度降低了,但優點是即便針刺發生短路,電池只是發生輕微自燃,比如冒煙、出氣,不會發生明火,畢竟能量有限。

第二,設計熔斷裝置。所謂熔斷裝置,就是保險絲,串聯在電路中。所以,對于電芯來說,設計熔斷目前主要是針對電池包系統,而非單個電芯,因為電芯不是肉眼可見的電路,保險絲不是電芯結構的一環。

比亞迪和寧德時代做的針刺實驗,都是針對單個電芯,不是電池包,所以熔斷機制本應不在這個討論范疇之內。但熔斷機制也很重要,它是另外一個思路,即如果單個電芯被針刺自燃,熔斷可以阻止它波及其它電芯,模組與模組之間道理也是一樣,雖然這樣能阻燃,但其缺點是成本非常高,畢竟要在每個模組串聯回路上布置保險絲等系列裝置。

與熔斷機制一樣效果的,還有阻燃機制。如果單個電芯出現熱失控(相較針刺產生熱失控,現實生活中電芯遭遇擠壓或者過充電產生的熱失控機率更大),為了避免波及其它模組,故而在模組間布置阻燃物,然后通過泄壓閥泄壓的聯動方式,也能化解單一電芯/模組的熱失控。

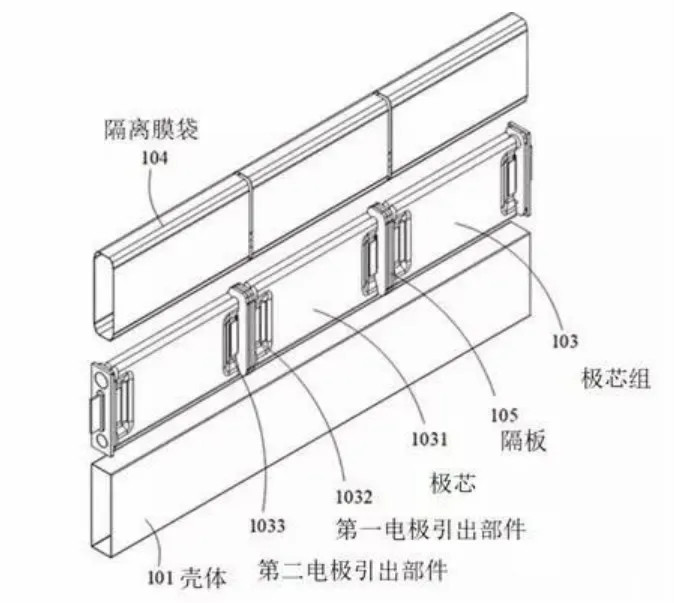

第三、改變電芯結構。電芯一般是由正負極材料、隔膜、極耳與電解液等部件構成,常規下很難改變這種固有配置,所以唯一的辦法是將單位電芯能量做少,同時外形結構易于散熱與通氣。是的,大家應該猜到了,按照這個解決思路,軟包電芯是解決針刺實驗一個不錯的辦法。

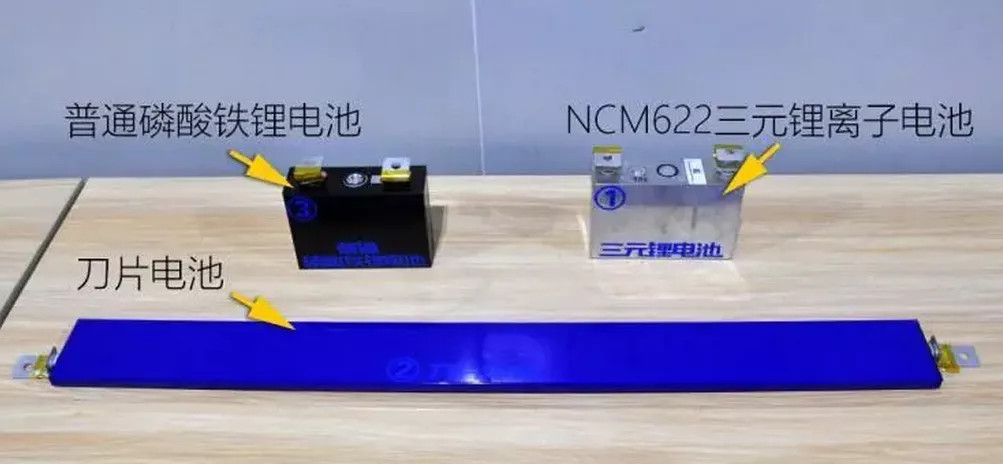

那除了軟包,目前國內主流的方殼電池行嗎?答案是肯定的。目前我們能看到的是比亞迪刀片電池符合這個條件,其外形薄而長的特點確實與軟包類似,而且比亞迪通過實驗也驗證了能通過針刺實驗。

2、比亞迪是怎么做的?

從以上原理分析可知,刀片電池的獨特外形是通過針刺實驗的關鍵。為了驗證這一點,找了下年初發布會的資料。

據歐陽明高當時在發布會上的說法,“刀片電池之所以能通過針刺實驗,一方面是因為長條狀的電池散熱面積大,另一方面,是形成電池短路的回路長,產熱量少,這兩個因素決定了刀片電池溫升速率較小。”

對于歐陽明高這個說法,我不置可否,前一句刀片電池散熱面積大這一點沒毛病,問題是后一句,回路長就發熱少?

一來,電化學反應是瞬間完成的,從短路,到冒煙,再到產生明火,整個過程也就十幾秒,這十幾秒的反應是從電芯到模組,再到電池包,而一般的針刺測試時間是一個小時。所以,發熱少跟電回路長短沒有直接聯系。

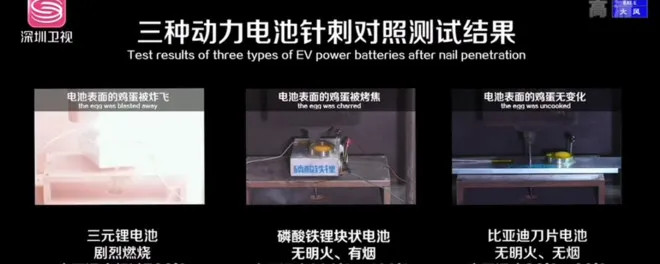

我更相信另外一種說法。據熟悉比亞迪的人士透露,“單位體積有效成分少。”就拿3月份的測試數據來看,當時三元鋰、普通磷酸鐵鋰與刀片電池容量都是“超過100Ah”,但是從圖中可看出,三者形狀不一,雖然表面積是否一致未能確認,但給單位電池散熱的面積,刀片電池無疑最大。

實際上,刀片電池內部也是分腔設計,內部還有數個電芯(就是小號電芯,所以刀片電池從廣義上來說算是模組),而針刺的地方并非整個刀片電池,而是其中某個小電芯。這意味著,相較將另外兩者的電池卷層全部刺穿,刀片電池只是刺穿一小部分,那么其溫升低自然也就更低了。同時,在超大刀片模組鋁殼的散熱下,其溫升進一步被降低。

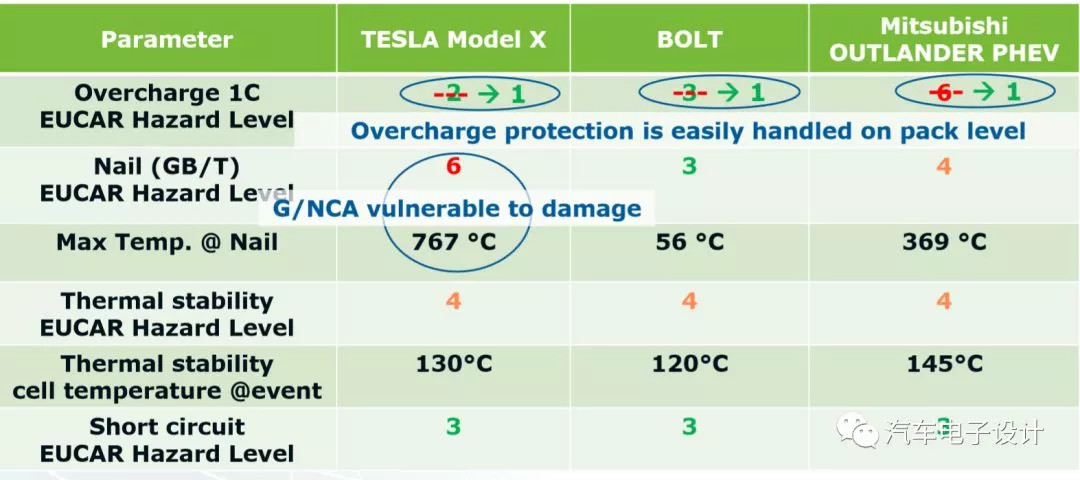

不過最重要的地方,還是因為材料,刀片電池是溫升本就不高的磷酸鐵鋰。一如那次測試,雖然三元鋰火光四射,但普通磷酸鐵鋰也就冒煙,并順利排出,沒有起火與爆炸,那么本質上還是磷酸鐵鋰的刀片電池不著火也就不足為奇了。

在《電動勢》看來,磷酸鐵鋰之所以能相對安全的通過針刺實驗,很大的比重與其自身特性相關,至于刀片工藝,更多是錦上添花,相較材料革新的難度,這一點并不難實現。

當然,我們也得認可比亞迪的開創意義,其不僅為磷酸鐵鋰順利通過針刺實驗立下了汗馬功勞,也為三元鋰通過針刺實驗給出了一個方向——刀片三元鋰?

3、寧德時代又是怎么做的?

相較比亞迪刀片電池,寧德時代三元鋰電池資料相對偏少,而針對針刺的資料也是核心機密,所以根本拿不到。但《電動勢》通過2017年國際電動汽車動力電池產業發展與技術創新峰會上寧德時代吳興遠的演講,還是找到了一些蛛絲馬跡。

從吳興遠的演講可以看出,針對三元鋰的針刺實驗,寧德時代確實研究比較早,這驗證了他們最近的說辭。

至于用了什么技術手段,按照吳興遠的說法,“在仿真中,我們做一個電化學的材料優化跟選型,去抑制它的熱失控,優化材料體系之后會做一個測試驗證。”

是的,就像前文所述,在幾大方案上,寧德時代選擇了“不燃的電解液”。既然如此,那么其特性也就了然了。由于在電池里參雜了其它材料,使得有效帶電量偏少,同時那些材料有抑制電子快速遷移的能力,進而最終控制熱失控。

控制熱失控這是該方案的長處,但其短處也很明顯,由于添加了其它材料,使得單個電芯能量同步減少,進而讓整體電池密度降低。

除了對電芯做熱失控處理,寧德時代還從整個電池包的角度做了預防。吳興遠表示,“再一個主要考慮電芯與電芯之間的隔熱的設計,包括電芯與外界的一些輻射放熱、對流放熱等等。”

由于其它材料的添加,以及電池包層面的隔熱措施,使得寧德時代三元鋰電池包增加一些重量,更進一步降低了能量密度。至于這個密度是多少,吳興遠并沒有透露。

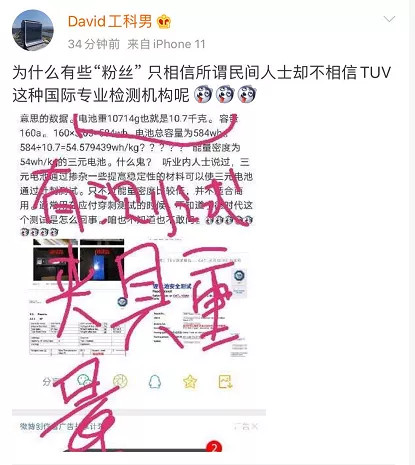

不過,之前拿寧德時代電池做針刺實驗的微博用戶“小魚鋰電”,似乎從一份寧德時代TUV測試報告上算出了一個單體的密度——大約54wh/kg,這個數據相當低。

但微博用戶“David工科男”馬上給予了反駁,認為其多算了夾具重量,所以密度低不見外。從頭像來看,這個David工科男應該是寧德時代內部人士,按照他意思:實際密度更高。至于是多少?《電動勢》咨詢了寧德時代相關人士,但是截止發稿,對方并無回應。

4、我們該反思什么?

就在行業針對電池安全做熱火朝天的爭論之際,昨天,深圳一輛電動車發生碰撞,接著自燃,車主也不幸離去……

為其悲傷之時,我們每個行業從業人員都應該反思,為什么會出現這種事情,如何避免這種事情的再次發生?尤其是此刻,兩大電池巨頭還在為電池安全問題吵得面紅耳赤。

就說寧德時代,即便自家電池品質很高,性能很好,也拿下了國內電池市場半壁江山,但作為行業巨擘,是不是也應該起著帶頭作用,不僅將能量密度提上去,也要把未量產的電池通過針刺技術帶頭進一步鉆研下去,造福大家,同時構筑核心競爭力,這是引領者應有的責任。

對寧德時代來說,在動力電池格局還未最終確立的當下,保持超高的利潤率是否值得?這需要重新審視。

至于比亞迪,家大業大,給電池業務的資源不算多,研發力度不夠強,所以敗給寧德時代也算正常。同時在事物的發展上,還是需要遵循基本規律,迪粉再怎么維護也辯不過事實,刀片電池就不會自燃???

用腳趾頭想想也不可能啊。對于刀片電池是否自燃的問題,這里電動勢就不言明了。

《電動勢》認為,業內廣泛流傳的所謂“刀片電池極度安全,永遠不會自燃”等說法,就是在給刀片電池樹立標桿。萬一日后某天真自燃了,那現在刻意強調安全算什么?磷酸鐵鋰本就以安全自居,何必多此一舉?

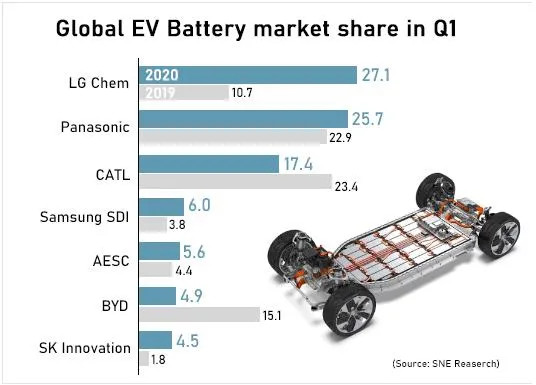

第一季度,全球動力電池格局驟變,寧德時代失去三連冠,掉至第三,比亞迪更是滑落至第六。相反,日韓趁勢雄起,LG化學拿下第一,松下第二。當然,這背后有疫情的客觀原因,但依然足夠引起寧德時代和比亞迪的注意。

握手言和,一致對外,已是當務之急。

來源:第一電動網

作者:電動勢

本文地址:http://www.155ck.com/kol/118036

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。