本月初,企盼“特斯拉殺手”早日降臨的汽車圈小小躁動了一把。

一批標題類似“極星2歐洲多地趕超/成功阻擊Model 3”的新聞流傳開來,令人忍不住一探究竟。只是,點擊進去,鼠標來回翻滾,也只看到極星2在挪威504對264、在瑞典284對235超過了特斯拉(銷量)。至于這個“多地”究竟有多少地,到底語焉不詳。

標題整得人的熱血沸騰,最后就給看這個?

如此這般,后面煞有介事的各種分析,如“特斯拉在歐洲市場的強勁表現,被極星2終結”、“隨著極星的加入,特斯拉失去了往日的榮光”云云,果斷忽略。

都2020年了,還想著當特斯拉殺手?想也不可以,想也有罪。

不是要抹殺極星2的成績。畢竟7月下旬才開始交付,交付的還都是售價超過5萬歐元的首發版。

并且,從挪威、瑞典兩地情況看,8月份極星2在歐洲很大可能超過千輛。對一款自國內出口且價格不菲的產品而言,算是相當得體。不客氣的說,8月份極星2的國內銷量都未必有這個水平。

但要因此下什么結論,尤其還強行綁定特斯拉的話,可就有些生硬了。

雖然在國內生產,但原屬沃爾沃的極星在北歐是實打實的主場作戰,在挪威、瑞典得到青睞本就不足為奇。看看同樣“歐”字輩的奧迪E-tron和奔馳EQC,售價更高,產品還常被噴半吊子,照樣在歐洲賣的熱水朝天。

至于特斯拉的萎靡,與其說被誰拉下馬來,倒更像自己主動下馬歇息。

歐洲售賣的特斯拉都從美國進口,而特斯拉北美工廠3月停工,5月復工,近幾個月優先供應本土市場,基本無暇顧及其他區域,歐洲市場7、8月的慘淡實屬預料之中。

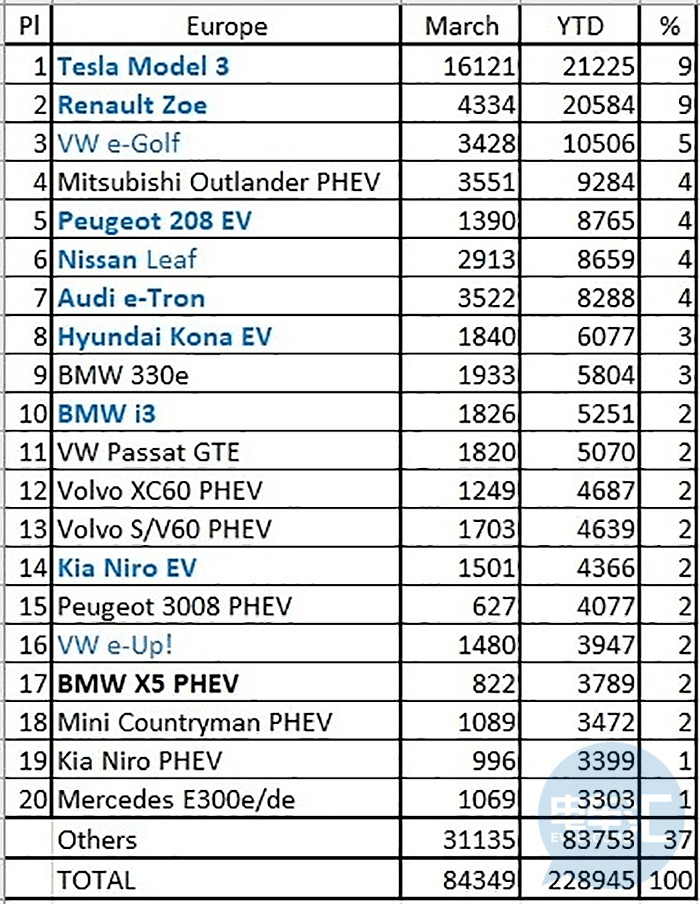

但是,如果把時間拉長到今年1-7月,特斯拉的地位依然不可撼動。Model 3一款車全球銷量超過16萬,是第二名雷諾ZOE的3倍還多;即便在歐洲荒廢了一段時間,依然賣出超過3萬輛,僅次于雷諾ZOE。而且不要忘了,ZOE是一輛補貼后售價2萬歐的小車,Model 3是一輛售價超過4.5萬歐且在不少國家享受不了補貼的中級車。

看著特斯拉這樣的表現,想必極星自己也不相信能在一段時間內“趕超/阻擊”對手。拿遙遠的北歐兩國單月銷量說事兒,好比藝術特長生拿著音樂、美術成績單說自己考贏了班里的學霸,實在是莫大的誤會。

只能理解為,行業苦特斯拉一家獨大太久,巴望攪局者早日出現,好多一些看頭。

畢竟,此前自稱或被冠以“特斯拉殺手”的新品牌和新產品,要么早早撲街,要么安守本分,一個能打的都沒有。

極星也是瞄準特斯拉的眾多品牌之一,而且看上去是最像的那一個。

只是這一像,就像了三年。

2017年從沃爾沃旗下高性能改裝車部門獨立為新能源品牌后,李書福曾用“青出于藍而勝于藍”來形容極星與沃爾沃的關系,足見寄望之重。

技術層面,極星確實繼承了沃爾沃基因。極星1脫胎于SPA平臺,極星2則來自沃爾沃與吉利聯合開發的CMA架構,兩款車里里外外也都是濃濃的北歐風情。“勝于藍”的地方在于,極星有此前做賽車、改裝車的底子,所以旗幟鮮明地打出了性能操控牌。

生產和制造則由吉利和沃爾沃包辦。供應鏈、工廠、品控,新勢力們避無可避的幾大深坑,對極星而言壓根不存在。加上沃爾沃在渠道和服務網絡上的保駕護航,極星妥妥地“含著金鑰匙”。

只是這把“金鑰匙”著實沉甸甸,沉的極星幾乎含不住了。

和沃爾沃“青出于藍”的關系是一方面,甚至在整個吉利的大體系下,極星都承擔著高端、前沿和全球化的角色,同時也有為吉利新能源戰略充當火車頭的意味。尤其在幾何品牌表現平平之際,更是如此。

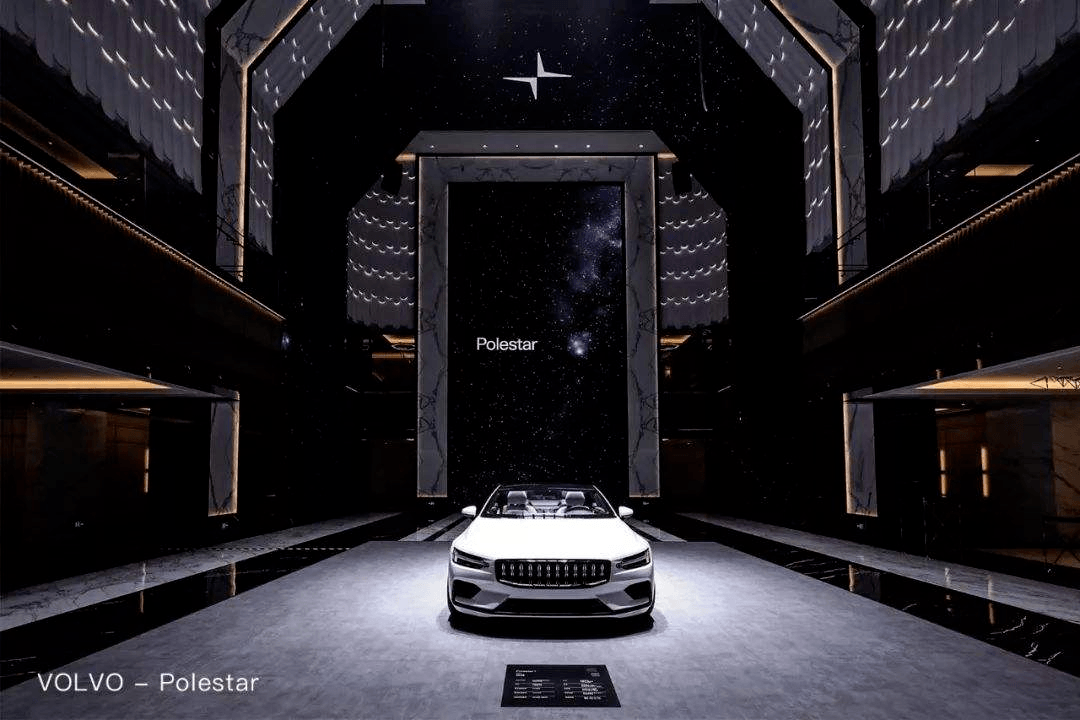

如此高的戰略籌碼,如此多的資源支持,極星除了高舉高打,似乎別無選擇。首款產品極星1定位高性能混動轎跑,售價145萬,每年限量500臺,狠刷了一波存在感。

只是,“出道即巔峰”后,承載太多而又心比天高的極星,幾乎無可避免地陷入了迷茫。品牌聲量不振、形象模糊、生產交付遲滯、銷售服務體系落地緩慢,同時內部動蕩,總裁一職更是三年間三次易主。

好在今年以來,極星總算漸漸找著了北。團隊穩定下來,網絡加速鋪開,市場端也不再低調,請來當紅明星秦昊為品牌代言,試駕、體驗活動更是一場接一場。

最重要的,一年前發布的走量車型極星2,雖遲但到,終于在7月下旬開始交付。

于是就有了8月份北歐兩國奏凱以及媒體的一陣鼓與呼。

稍顯突兀的是,在大本營中國,極星2目前的銷售情況還未透露分毫。

想來可能因為特斯拉勢頭太猛,在連續月銷過萬的Model 3面前,任何銷量成績拿過來,很可能都要面對數量級上的差距,對塑造特斯拉挑戰者的身份并無益處。

老實說,極星2的牌面不差。

沃爾沃同源的北歐設計,外觀有棱有角,簡潔大方;內飾雖然談不上華麗,勝在素凈又不乏科技感。用料及做工也相當考究,標配“純素內飾”,座椅用的是來自專業潛水服的Weave Tech材質,細膩、耐用還防水,格調滿滿。

雙電機四驅,408馬力,零百加速4.7秒,賬面數據算不上驚艷,但足夠拿得出手。帶電72度,續航500公里,也還算主流。一些亮眼的配置,比如Brembo剎車、20寸大輪轂以及一般改裝店里才能見到的Ohlins雙流閥減震器,給操控牌加分不少。

為數不多基于原生安卓系統打造的車機,生態豐富又易用,再加上主流的輔助駕駛,可以說,作為傳統豪華品牌孵化的電動車,極星2有傳承有革新,入場方式沒任何毛病。

不過,緊咬特斯拉這條路,走的就不那么高明。

從一開始,極星2就毫不掩飾自己是沖Model 3來的。一邊循著特斯拉的路子強化科技標簽,一邊玩命似的滿世界找各種機構和媒體與Model 3正面PK。價格上更是緊貼,Model 3賣29.18-41.98萬,它就賣29.8-41.8萬。

只是貼著貼著,似乎有些入戲太深,以至于忘我了。

兩者相較,尺寸的差別一眼可見。Model 3車身長了90毫米,軸距更長了140毫米。在以尺寸論英雄的中國市場,一寸長自然一寸強,不少人甚至認為Model 3是比極星2高一級別的車。

價格看似相近,不過極星目前在售的只有41.8萬的首發版,29.8萬的基礎版產品力如何、何時上市,都是未知,可選擇范圍遠不及特斯拉。首發版408馬力、4.7秒破百、500公里續航的賬面數據,如果按等價原則去對比Model 3高性能版,只有當炮灰的份。對比標準續航版略有優勢,

但性價比就有些不忍直視了。

說到科技,極星2內外飾科技感營造的都不錯,基于原生安卓的車機也算一大亮點,但在特斯拉整車OTA及Autopilot的光環下,還是像極了一輛努力凹造型的傳統汽車。

對了,之前說的Ohlins減震器、Brembo剎車及20寸大輪轂,可別以為是標配,選裝價4.2萬,選裝后首發版價格去到46萬。

其實,原本極星2頂配是想定46萬全包的,只是為了咬住特斯拉,生生拆開了。

強行對標,結果幫競爭對手營造出了降維打擊的氣勢,真造化弄人。

當然,極星2可以繼續頑強地主張自己在操控、品質上相較于Model 3的優勢,苦心勸說受不了特斯拉粗糙行駛質感和做工的消費者轉投己方陣營。

只是,這些努力大概率會像拳頭打在棉花上,使不上勁。

畢竟,在特斯拉定義的游戲規則里,用料、做工都只是皮囊,重要性遠不及一顆智能的靈魂。至于操控,電動車夠快就完事了。轉向手感、路感、人車交流這些東西,在特斯拉的次元里,講的越多,怕是越會讓人覺得產品是上個時代的產物。

怎么破?沒有答案。但去特斯拉化可能是第一步,也是勢在必行的一步。

肯定會有人反駁,為什么不能一直牢牢綁定特斯拉,然后伺機反超?

跟隨者伺機而動、完成反超的故事雖然動人,但有兩個前提容易被忽視,一是領跑者自身在內部或外部遭遇了瓶頸,給了跟隨者可趁之機;更重要的,跟隨者自己要能一直盯住,沒有在機會到來前倒下。然而,殘酷之處正在于,每一個完成反超的跟隨者身前,千千萬萬個跟隨者已經倒下。

從任何一個方面看,極星都很難具備條件。特斯拉仍然一往無前,極星的“爸爸”們也不太會給它無限的時間和支持。更不用提還有一大幫新、舊勢力跟著特斯拉,亦步亦趨。光腳的不怕穿鞋的,相比清高的極星,它們的生存手段可豐富多了。

回過頭來,去特斯拉化,自然意味著要找準自己的定位,講好自己的故事。

就極星的稟賦而言,電動豪華似乎是一個有潛力的機會點。特斯拉無意染指,傳統豪華品牌目前也多三心二意,敷衍了事,新勢力和自主品牌雖有心但品牌力無法支撐。但因各種原因從燃油車轉向電動車的消費者中,分明有那么一部分人,要的就是一輛夠安心、夠舒服、有面子、跟得上潮流但也不用太激進的車。而且,隨著電動車的普及,這樣的人只會越來越多。

極星講豪華,當前還難以服眾,但勝在底子不錯。小師弟領克能在幾年時間里,無中生有地以潮酷為名,講出一個豪華的故事。極星手握沃爾沃的技術和服務、吉利的體系,又有性能的家底,肯定不缺講好故事的機會。

不過,留給極星的時間也不太多了。BBA們對電動車越來越上心,一大波產品正在路上。甚至沃爾沃自己的電動車,據稱也將在年內推出。如何避免同室操戈,想必又是一個頭疼的問題。

極星還有沒有機會?

做特斯拉殺手,沒有;做回極星,尚存。

來源:第一電動網

作者:車巴客

本文地址:http://www.155ck.com/kol/126489

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。