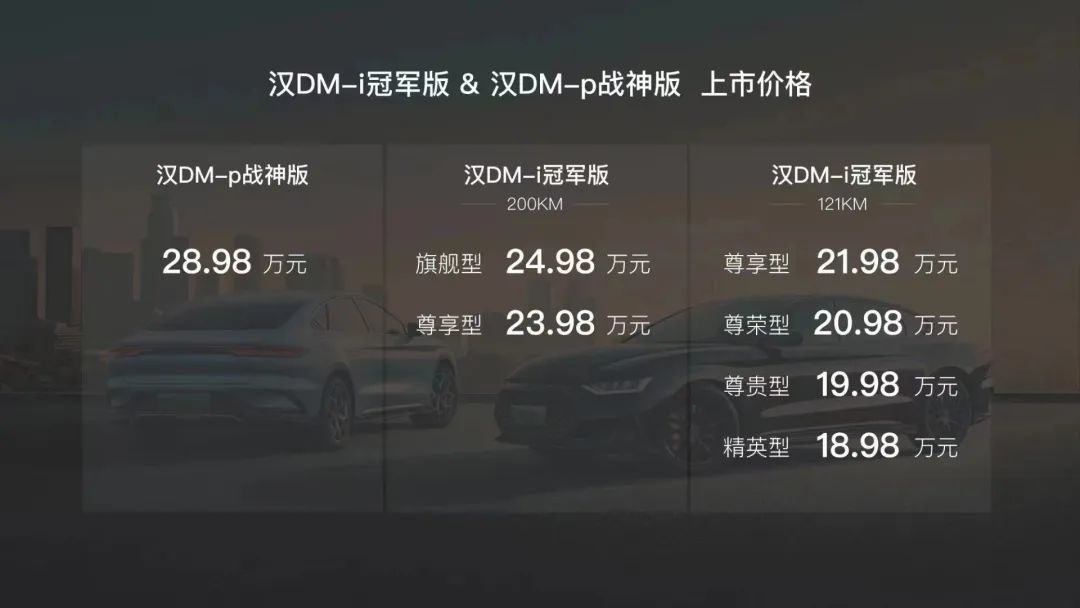

今天,比亞迪漢DM-i冠軍版和DM-p戰神版正式上市,其中,漢DM-i冠軍版的售價區間為18.98-24.98萬元;漢DM-p戰神版售價為28.98萬元。這個價格再次兌現了比亞迪“油電同價”的承諾,關注度非常高。

這已經不是比亞迪第一次在輿論之巔。在已經落幕的上海車展上,比亞迪無疑已經成為最大的“頂流”。其中,最讓我觸動的有兩點:

一是仰望展臺成為人氣最旺的展臺,看車的隊伍甚至排到展館外面,人最多的時候,需要排隊一個小時才能“一睹芳容”。人氣之旺,遠超同一展館內的勞斯萊斯、賓利、蘭博基尼等傳統高端品牌。

第二是董事長王傳福、執行副總裁兼汽車工程研究院院長廉玉頗等人被拍到乘坐地鐵進出展館,既體現了其效率優先的理念,也說明企業管理者依然保持初心,沒有因暴漲的銷量和影響力而驕傲自大。

這是民營企業創一代的本色。我曾在法蘭克福車展遇到只身一人的長城汽車董事長魏建軍,并在回程的航班上再次偶遇,都是低調、務實、效率優先。

這兩個企業,一南一北,都是國內非常優秀的民營汽車企業。只不過,長城汽車這輪發力于2020年。彼時,在30周年慶典上,魏建軍以“長城汽車挺得過明年嗎?”的短片出圈,繼而發布“檸檬、坦克、咖啡智能”三大技術品牌,并陸續推出了坦克、沙龍等6大品牌,并針對這六大品牌建立了“一車一品牌一公司”的組織架構。

2020年,長城汽車實現銷量111.16萬輛,年度目標完成率達109%;2021年,長城汽車全年銷售新車128萬輛,同比增長15.2%,連續六年突破百萬銷量并創歷史新高。但到了2022年,長城汽車總銷量為106.17萬輛,同比下滑17%。

在此之前,吉利也曾經歷了4年的高速發展,是當時無可爭議的“領頭羊”——2014年,吉利的銷量僅為41.7萬輛;2015年,隨著“大美中國車”博瑞的上市,吉利開啟了快速發展通道,全年銷售50.98萬輛;2016年博越上市,全年銷售76.6萬輛;2017年一舉飆升到130.5萬輛,2018年再上一個臺階到150萬輛,連續4年領漲自主品牌的發展。但到了2019年,吉利首次出現下滑,進入盤整期。

由此不難看出,“各領風騷三五年”定律在這幾家頭部中國品牌車企中展現得淋漓盡致。

從去年開始,領漲的企業顯然輪到了比亞迪。

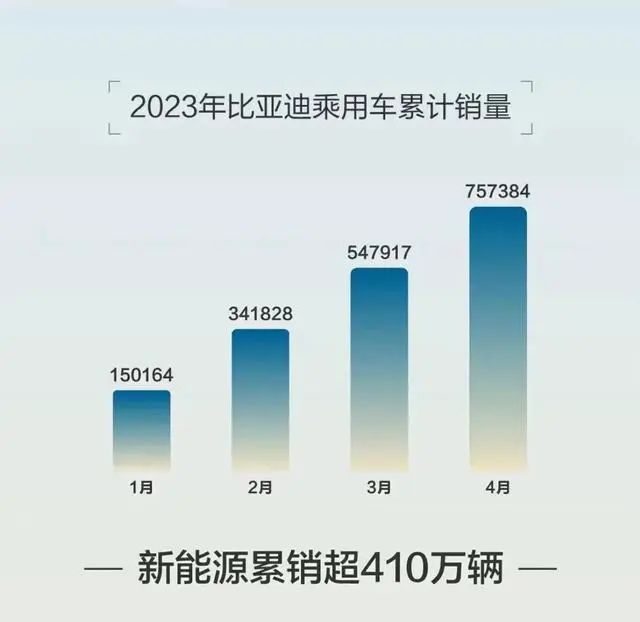

去年4月,比亞迪宣布正式停產燃油車,成為全球首個停止燃油車生產的車企。沒想到這一舉動也成為了比亞迪發展史上的“分水嶺”。2021年,比亞迪全年銷售73萬輛;到了2022年4月,月銷量在10萬輛左右,之后開始“狂飆”,5月11.4萬輛,6月13.3萬輛,7月16.2萬輛,到了9月,首次突破20萬輛。最終,2022全年實現銷量186萬輛,同比增長152%。

至此,比亞迪創下了一個歷史——在中國汽車行業過去30多年的時間里,中國品牌首次超過包括大眾在內的所有合資品牌,奪得全年銷量冠軍。今年1~3月,比亞迪當年累計上險量達到了357278輛,正式超過一汽-大眾和上汽大眾的總和(不算奧迪銷量),成為中國市場上最暢銷的乘用車品牌。

4月,比亞迪銷量再次突破20萬輛,達到210295輛,本年累計銷量762371輛,同比增長94.3%。與銷量相對應的是,比亞迪2022年的單車平均售價已經達到22萬元,單車平均利潤為8000~9000元之間。

一切看起來都是那么的順風順水、盡在掌握。

為此,在去年11月第300萬輛下線的時候,王傳福首次釋放將推出全新百萬級高端品牌——仰望的消息,同時透露道將在2023年推出一個極具專業性、個性化的全新品牌,也就是F品牌。至此,比亞迪將形成比亞迪品牌(王朝、海洋)、騰勢品牌、仰望品牌、F品牌的品牌矩陣,覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化的產品。

這是非常大膽的一步,也是風險與機遇并存的一步。

眾所周知,在“各領風騷三五年”的時候,包括奇瑞、長城等頭部企業,都曾奉行多品牌戰略,長城甚至提出“一車一品牌一公司”的戰略,但最終都發現,這樣的做法資源過于分散,而且容易形成內耗。

去年底,長城汽車對歐拉和沙龍、魏牌和坦克進行整合;奇瑞也吸取教訓,不久前推出的高端新能源車就沒有單獨設立品牌,而是成為星途下面的高端新能源系列,取名星途·星紀元。

當下如日中天的比亞迪會是個例外嗎?這是我近期在思考的問題。要想回答這個問題,首先需要厘清幾個話題:一是比亞迪為什么能有現在的成績?二是逆周期擴張能持續多久?上限在哪里?三是如何應對可能面臨的危機?

比亞迪為什么能有現在的成績?

關于這個問題,王傳福在第300萬輛下線時自己總結了幾點原因——

一是國家政策的大力支持。300萬輛產品的下線離不開整個產業鏈上下游合作伙伴的協力,而這也代表了中國新能源汽車產業鏈的完備,這些都是離不開政策的支持,更離不開政府部門對于戰略性產業的高度重視。

二是產業鏈的升級和消費觀念的轉變,再到基礎設施的完善,也為中國汽車品牌的崛起提供了重要的基礎。

三是比亞迪自身的不懈努力,特別是通過前瞻性的戰略和創新的技術的布局,比亞迪自主掌握了動力電池、電機、電控和芯片等全產業鏈的核心技術,實現了產業鏈的自主可控。

這里面有自謙的成分。因為,從2008年推出第一款混合動力汽車F3DM算起,比亞迪在新能源領域已經默默耕耘了15年。而在2021年之前,比亞迪的日子一直不太好過,即便是很多競品車企,也會公道地說一句:“輪也該輪到比亞迪了。”

在這個過程中,如果說比亞迪做對了什么,那么首先是賭對了方向,一直堅持新能源賽道;其次是在技術創新方面做了很多的努力,推出了包括刀片電池、e平臺3.0、DM-i技術等;最后是堅持全棧自研、自產,持續降本,通過實現“油電同價”,實現對燃油車的逆襲。

最后,還有一個很少被人提及的原因在于,從1995年比亞迪成立、開始從事電池制造業務至今的28年時間里,比亞迪一直打造的都是“比亞迪”這個品牌,電池叫比亞迪,云軌叫比亞迪,電子也叫比亞迪,就連生產的口罩和口罩機也叫比亞迪。

這種對品牌的持續投入和堅持,才有了今天的比亞迪。

逆周期擴張能持續多久?

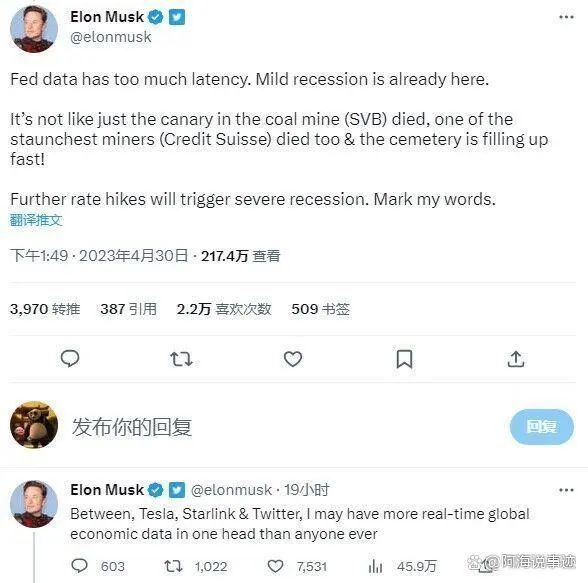

從去年開始,全球經濟其實已經進入了衰退期。前不久,埃隆·馬斯克發出嚴重警告,稱如果美聯儲繼續加息,目前已經處于“輕微衰退”的經濟,將轉為“嚴重衰退”,全球經濟大蕭條正在來臨。

這不是馬斯克一個人的預感。早在今年年初,IMF總裁格奧爾基耶娃就表示:“全球經濟將面臨‘艱難一年’,比剛剛過去的2022年還要艱難。我們預計今年三分之一的經濟體,都將處于衰退狀態”。

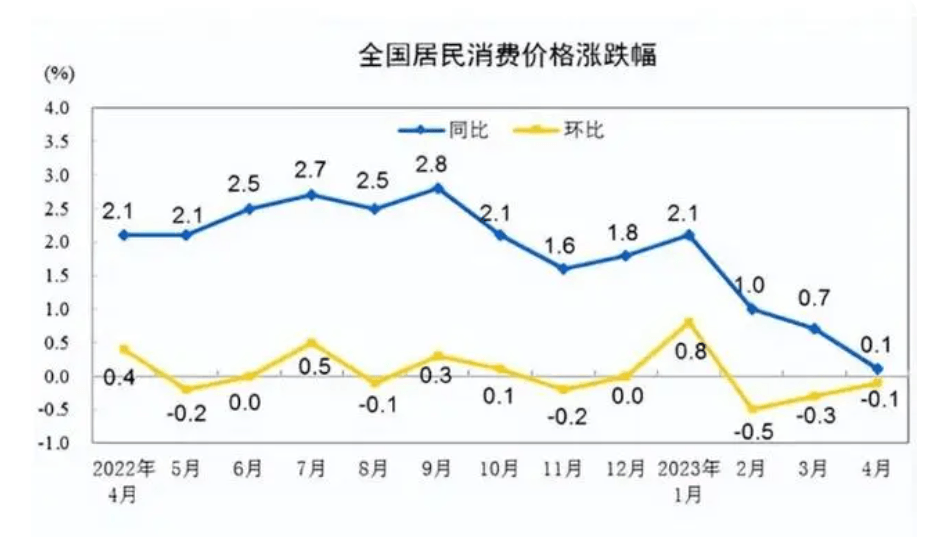

具體到中國市場,盡管相關部委表示,當前中國經濟沒有通縮,下階段也不會出現通縮。但企業投資下降、居民收入下降等情況卻真實存在。具體到汽車行業,前兩個月打得火熱的價格戰,并沒有帶來銷量上的大的提升,消費者持幣觀望態度嚴重。

在這樣的逆周期擴張,對于企業而言其實面臨著一定的風險。

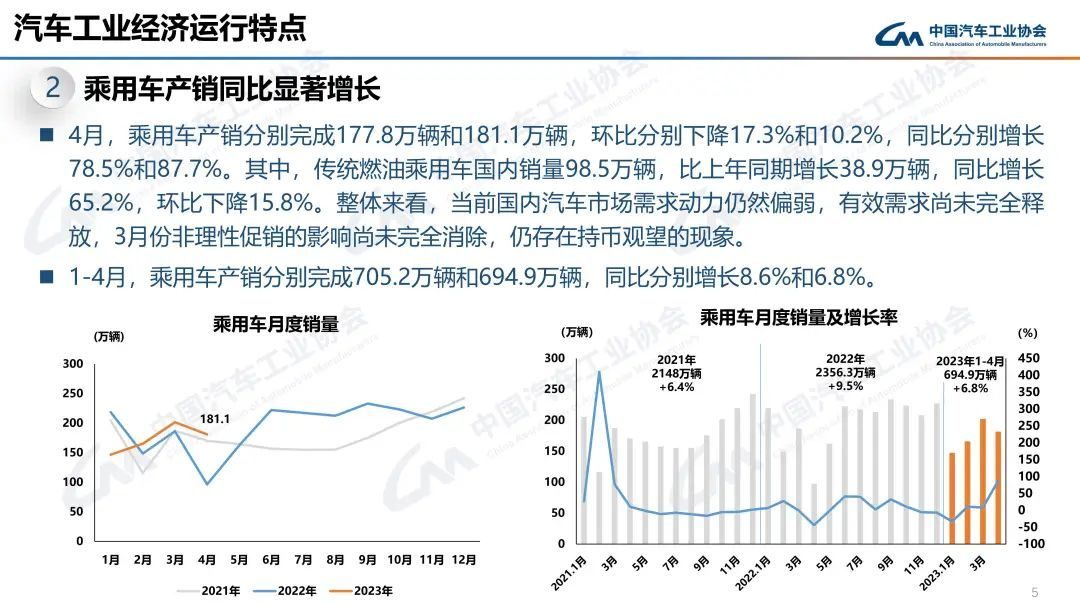

近期我們看到的一些比亞迪的負面輿論,其實都跟“逆周期擴張”有關。從市場表現來看,4月國內乘用車銷售181.1萬輛,環比下降10.2%,同比增長87.7%。其中,傳統燃油乘用車國內銷量為98.5萬輛,比上年同期增加38.9萬輛,同比增長65.2%,環比下降15.8%。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示,整體來看,當前國內汽車市場需求動力仍然偏弱,有效需求尚未完全釋放,3月非理性促銷的影響尚未完全消除,仍存在持幣觀望的現象。

業內人士都知道,去年4月上海、長春等地因疫情封控,對汽車行業造成了非常大的影響,因此看同比數據根本沒有任何意義。而環比下滑,則刺痛了寄希望價格戰能夠短期拉動銷量的汽車人。

比亞迪雖然批發量再次突破20萬輛,但快速增長背后,并非沒有隱憂。比如,去年比亞迪的銷量為186萬輛,但上險數為158.3萬輛,二者的缺口約27.7萬輛。今年前3個月,比亞迪的上險量分別為11.8萬、14.6萬和18.3萬輛,與公布的銷量數據分別差3.34萬、4.76萬和2.38萬輛。

這與去年的一車難求形成鮮明對比。庫存增多背后,在于產能的快速增加。按照王傳福的說法,今年比亞迪的目標是300萬輛起步,爭取翻倍增至360萬輛。如果按照目前的銷量趨勢,要完成這個目標還是有一定的難度。

更大的挑戰還在后面。

今年3月,大眾中國區董事長兼CEO貝瑞德在媒體見面會上稱,目前大眾在中國的最大競爭對手已經不再是其它合資車企,而是比亞迪。除了大眾外,包括豐田、日產、吉利、長城、長安等所有主流車企的矛頭也都指向了比亞迪。

3月,貝瑞德一行現身深圳比亞迪總部

正所謂“槍打出頭鳥”,說的就是這個道理。

于是我們看到,5月15日哈弗梟龍和梟龍MAX的上市指導價為13.98萬-17.98萬元,目標就是瞄著過幾天將上市的宋PRO DM-i車型,另外,將于6月初上市的銀河L7也來勢洶洶。可以預測的是,這三款車型的競爭將異常焦灼,在搶奪同級別合資市場份額的同時,對宋家族的銷量也會產生一定的影響。

受此影響,宋Plus DM-i已經連續4個月銷量下滑,下周即將上市的冠軍版能否扭轉局勢,至關重要。

事實上,除了宋家族外,包括騰勢D9在內的其他車型也是“眾矢之的”。目前,騰勢D9所處的空間處于相對真空地帶,而且也實現了月銷過萬,但這樣的好日子還能堅持多久,并不好說。無論是周末將上市的傳祺E9,還是下半年要上市的魏牌高山等車型,都瞄著騰勢D9的市場份額,而且作為后來者,一定會有針對性的產品和定價策略。

逆周期擴張,再加上其他車企“置之死地而后生”的競爭策略,都會對比亞迪接下來的發展造成一定的影響,至于影響多大,還要看各自策略的調整速度和體系力的支撐能力。

但總體而言,隨著各個品牌all in新能源,以及在巨大市場壓力下的戰略調整,比亞迪的先發優勢將不再那么明顯。

如何應對可能面臨的危機?

正所謂“千里之堤,潰于蟻穴”。對于任何一個企業而言,越是快速上升期,越要有敬畏精神,越要時刻保持危機意識。

當然,從追求效率帶著高管坐地鐵去車展現場的王傳福本身來說,本身就是“沒有膨脹”和危機意識的最好體現。正如他曾經所說的那樣:“市場如戰場,競爭像打仗,將軍很重要,這就需要企業家起到帶頭作用,要埋頭苦干、多干少說;有敢為人先的創新意識,鍥而不舍的毅力,要堅持,不放棄。”

可以說,直到今天,“埋頭苦干、多干少說”依然是王傳福的本色。但近期比亞迪一些高管的發言,卻不難發現已經有驕傲的苗頭。

企業在快速擴張,品牌在不斷增多,對于企業管理而言,有時候往往不是創始人保持初心就可以了,甚至都不僅僅是“頂層設計”的問題,而是在落地的過程中難免動作變形。畢竟,企業快速擴張,如何讓新員工理解企業文化和價值觀,如何讓老員工“保持初心”,就是一項大課題。

比如長城汽車,2020年根據“品類思維”,提出“一車一品牌一公司”,其實大體方向并沒錯,但在執行過程中,就容易出現資源分散甚至內耗等問題。好在,長城汽車自身的糾偏能力非常強,去年李瑞峰升任長城汽車CGO,先是對品牌進行了整合,然后對公司架構也進行了調整和瘦身,為長城汽車“再出發”奠定了基礎。

當下,比亞迪不僅是所有車企的“眾矢之的”,面臨“強敵環伺”的局面,而且也從原來一個品牌擴張到4個品牌,資源更分散,也更容易內耗。

事實上,在每個自主品牌的強勢周期里,都有一個揮之不去的高端夢,但如何做高端品牌,做幾個品牌,直到當下依然沒有非常成功的案例。比亞迪當下,就在走奇瑞、吉利和長城汽車在增長周期內的一些“老路”。

我們再看看寶馬、奔馳這樣的百年豪華車企,下至20萬,上至200萬,都用一個品牌,但消費者會因為奔馳有20萬的入門級車型,就不買上百萬的S級和大G等車型嗎?顯然不會,這些年來,奔馳的高端豪華車型無論是銷量還是利潤都快速上漲,甚至,邁巴赫都不獨立成一個品牌,而是并入奔馳中。

所以我特別理解不了,為什么中國品牌日子稍微好過一些,就一定要分出好幾個品牌。就多品牌這個問題,我曾請教比亞迪內部高層,我問:“兩個品牌都是主打高端硬派越野市場,既生仰望,何生F品牌?”這位高層也沒給出我滿意的答案,只是回答,F品牌主打40萬-60萬元,而仰望則是針對百萬元市場。

以價位來分品牌,坦白說,這是最愚蠢的做法。當然,還有一種說法是,F品牌是為了圓王傳福的高端夢,“F”正是“福”的縮寫;這與當年魏建軍推出魏牌簡直不謀而合。只不過,在經歷最初兩年的火爆和強勁增長之后,魏牌當下還在苦苦尋找增長之路。

在這次上海車展上,仰望的人氣確實很旺,但這些人氣到底能在多大程度上轉化成銷量,還未可知。甚至,在收割第一波銷量紅利后(首批用戶肯定少不了跟比亞迪相關聯的上下游企業負責人等),接下來如何讓更多普通用戶愿意真金白銀去購買售價超過百萬的仰望,也是個非常現實的課題。

仰望還未站住腳,又來一個同樣面向高端硬派越野市場的F品牌,哪怕對于風頭正勁的比亞迪而言,都不會太輕松。而且,坦白說,比亞迪在此之前并沒有涉足過越野這個細分市場,雖然有易四方技術和云輦系統的加持,但能否真正玩轉越野市場,還有待觀察。

在多品牌巨額投資外,擺在比亞迪面前的還有另一個課題——智能化。

今年3月底,王傳福在比亞迪2022年財報交流會上表示,“無人駕駛那都是扯淡,弄個虛頭巴腦的東西那都是忽悠,它(無人駕駛)就是一場皇帝的新裝,比亞迪有60多萬員工,想用機器取代這些人工都做不到。因為,機器不可能模擬人工操作的每一種場景。連固定的生產線上的工作,都無法做到‘無人’,更何況是變化無常的實際路況呢?”

這個發言引起了非常大的爭議。比如,華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東就表示:“最近有業界大佬說智能駕駛是瞎忽悠、胡扯,我覺得有兩個原因,對行業不了解故意這么說,或者說他這方面的能力還沒做好,故意打擊一下行業。”

但事實上,早在去年,王傳福就親自表示:“出行上半場是電動化,下半場是智能化。上半場正在進行,圍繞上半場的產業鏈,比亞迪功率半導體和電池材料也布局很深,相信三到五年里的戰斗中能活下來。下半場,芯片+5G,比亞迪的核心技術一個都不能少。”

其態度變化究竟是真正覺得智能化這條路走不通,還是因為目前暫時落后的應對說辭,恐怕只有他自己最清楚。但作為頭部企業而言,這個技術積淀是必要的,而且必須加速。畢竟,長城汽車有毫末智行,吉利的衛星都上天了。

目前頭部自主品牌車企中,比亞迪在智能化領域確實最落后,與其銷量和行業地位不匹配。

“

結語

《盛世危言》是清末維新派先驅思想家和著名實業家鄭觀應撰寫的一部倡導自強求富、維新變法的重要著作,集中體現了其關于改良封建社會、逐步實現君主立憲制度和資本主義經濟制度的思想,并直接影響了孫中山、康有為、梁啟超、蔡元培和毛澤東等一大批民族精英為振興而祖國而奮斗。

當下,比亞迪的勢頭如日中天,在輿論方面,也是各種叫好的聲音。在這樣的情況下,無論企業還是個人,都很容易迷失自我。作為一路見證中國品牌成長的媒體人,筆者特別希望包括比亞迪、長城、吉利、奇瑞和長安等在內的中國品牌,在當下智能電動化這個百年未有之大變局下,能夠真正帶領中國汽車實現“從做大到做強”的轉變,能夠走出去,真正成為世界汽車品牌。

這個過程注定漫長且充滿波折。起起落落本是企業發展的常態,但如果能多聽一些理性的聲音,堅持企業初心,堅守品牌發展之道,少走些彎路,希望汽車強國夢能夠在大家的一起努力下,早一天實現。

來源:第一電動網

作者:華山論劍V

本文地址:http://www.155ck.com/kol/202918

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。