2017年,國內新能源汽車銷量77.7萬輛,市場份額上升至2.7%,較去年增長近1個百分點,進一步擴大了動力電池的需求量。據統計,2016年我國規模以上動力電池企業數量達到了150多家,2017年逐步減少至120家左右。隨著國內動力電池產品技術要求提升,新能源汽車補貼退坡,未來動力電池行業將進入新一輪競爭階段,行業格局正發生新的變化。

與2016年相比較,2017年鋰電池企業裝機總量增長,可以發現鋰電池供應商,排名情況發生了巨大的變化,動力電池行業呈現新的發展特征。

2016年動力電池(鋰電)裝機 20強企業排名(Mwh) | 2017年動力電池(鋰電)裝機20強 企業排名(Mwh) | ||||

排名 | 電池廠商 | 市場份額 | 電池廠商 | 市場份額 | 裝機量 |

1 | 27.59% | CATL | 29.41% | 9865.9 | |

2 | CATL | 21.33% | 比亞迪 | 16.12% | 5406.8 |

3 | 沃特瑪 | 9.26% | 沃特瑪 | 6.00 % | 2011.4 |

4 | 國軒高科 | 5.88% | 國軒高科 | 5.74% | 1925.2 |

5 | 天津力神 | 4.30% | 比克 | 4.34% | 1454.3 |

6 | 比克 | 2.73% | 孚能科技 | 3.15% | 1057.8 |

7 | 萬向 | 2.02% | 天津力神 | 2.77% | 929.6 |

8 | 哈爾濱光宇 | 1.86% | 北京國能 | 1.95% | 655.4 |

9 | 中航鋰電 | 1.81% | 億緯鋰能 | 1.89% | 633.4 |

10 | 北京國能 | 1.57% | 蘇州星恒 | 1.67% | 558.7 |

11 | 盟固利 | 1.55% | 浙江天能 | 1.66% | 556 |

12 | 珠海銀隆 | 1.45% | 江蘇智航 | 1.59% | 534.5 |

13 | 蘇州星恒 | 1.31% | 珠海銀隆 | 1.52% | 508.3 |

14 | 海四達 | 1.03% | 遠東福斯特 | 1.43% | 479 |

15 | 孚能科技 | 均<1% | 萬向 | 1.18% | 397.5 |

16 | 普萊德 | 中航鋰電 | 1.17% | 392.3 | |

17 | 錢江鋰電 | 微宏動力 | 1.17% | 391.9 | |

18 | 北京電控 | 上海德朗能 | 1.13% | 377.7 | |

19 | 微宏動力 | 廣東天勁 | 1.09% | 366.9 | |

20 | 多氟多 | 盟固利 | 1.06% | 356.1 | |

數據來源:真鋰研究

1、市場競爭格局多變,行業第三/四梯隊極不穩定

2016年,國內動力電池前二十強的市場份額88.44%,其中超過4%的企業為5家, 6家市場份額不足1%。第一梯隊為比亞迪、寧德時代,市場份額均超過20%;第二梯隊為沃特瑪、國軒高科、天津力神,市場份額介于4%-10%之間;第三梯隊為比克、萬向,市場份額為2%以上,第四梯隊為哈爾濱光宇、中航鋰電等一批企業,市場份額約1%。

相比較,2017年國內動力電池前二十強企業市場份額為86.04%,下滑幅度為2.4%,其中超過4%的企業依然為5家,但是TOP5市場份額為61.61%,市場下滑幅度為6.75%。動力電池行業第一梯隊依然為比亞迪、寧德時代,市場份額均超過16%;第二梯隊為沃特瑪、國軒高科、比克,市場份額介于4%-10%之間;市場格局出現變動;第三梯隊為孚能科技、天津力神,份額為2%-4%;第四梯隊則發生重大變化,部分企業退出,少數企業新進入,但是各企業市場份額均超過1%。

2、行業整體集中度降低,行業龍頭地位待進一步強化

整體來看,國內動力電池行業集中度不高。2017年,國內動力電池行業TOP10集中度為73.04%,TOP5為61.61%,TOP3為51.53%,均略低于2016年水平。

TOP10 | TOP5 | TOP3 | |

2017年動力電池 集中度 | 73.04% | 61.61% | 51.53% |

2016年動力電池 集中度 | 78.35% | 68.36% | 58.18% |

論單個企業,2017年CATL動力電池裝機量9865.9Mwh, 市場占有率達到 29.41%,占據了行業絕對龍頭地位。相比,2016年的冠軍比亞迪市場份額降至16.12%,雖然市場份額被超越了13.29%,但仍居市場亞軍。這主要在于CATL產品面向全行業整車企業供貨,行業能穩定供應高質量電池的優質企業比較少,其市場需求大;而比亞迪主要為集團內部產品配套,且動力電池產品正由磷酸鐵鋰向三元鋰電池方向轉型。

3、行業競爭激烈,產品技術為市場制勝的關鍵

目前,國內動力電池行業內部競爭越來越激烈,“提升電池能量密度和降成本”為動力電池當務之急,產品技術水平決定了企業能否享受新能源汽車時代帶來的紅利。事實上,2017年出現了6家排名進步的企業,2家保持不變。其中,CATL沖刺到第一,主要在于產品技術過硬,電池系統或電芯能量密度高,產品一致性好,且面向全行業新能源整車企業配套,贏得了絕對競爭優勢。

進步最大的為孚能科技,排名提升了9個名次,主要在于自身產品技術較過硬(暫未發生一起重大質量事故,2020年達到300wh/kg),產能充足(2019年達到35GWh),且與國內新能源主機廠北汽新能源建立了戰略合作伙伴關系,配套北汽新能源車型。

排名 | 2017年 電池廠商 | 市場份額 | 電池廠商 | 市場份額 | 較17年排名起伏 | 是否上市 |

1 | CATL | 29.41% | 比亞迪 | 27.59% | +1 | 準備中 |

3 | 沃特瑪 | 6.00 % | 沃特瑪 | 9.26% | 不變 | 是 |

4 | 國軒高科 | 5.74% | 國軒高科 | 5.88% | 不變 | 是 |

5 | 比克 | 4.34% | 天津力神 | 4.30% | +1 | 是 |

6 | 孚能科技 | 4.01% | 比克 | 2.73% | +9 | |

8 | 北京國能 | 1.95% | 哈爾濱光宇 | 1.86% | +2 | 是 |

10 | 蘇州星恒 | 1.67% | 北京國能 | 1.57% | +3 | 是 |

17 | 微宏動力 | 1.17% | 錢江鋰電 | <1% | +2 |

4、逆水行舟不進則退,傳統豪強受限于技術路線和產能

2017年出現了5家排名退步的企業,2家退步明顯,主要受制于磷酸鐵鋰電池技術路線和產能不足。比亞迪和珠海銀隆均是退步一點點,前者主要受行業產品配套因素及產品技術路線轉型的影響,后者則可能在于小眾動力電池產品(鈦酸鋰)的限制,需求總體量不大。

其中,天津力神效產能為3Gwh,已在天津、北京、蘇州、青島等生產基地布局,2017年5月才開工投產,較大可能受限于產能限制,磷酸鐵鋰技術路線轉型也是原因之一。

而萬向、盟固利動力電池退步較為明顯,分別退步8名和9名。這兩家企業可能更多受限于產能的影響。以萬向為例,2017年加快動力電池的研發生產,在美國密歇根、波士頓及杭州均有布局,主要做乘用車領域高端動力電池,據了解其有效產能為2Gwh;盟固利主要生產研發能量型、能量功率型及功率型鋰離子動力電池產品,于2017年5月引入戰略投資者,2017年底動力電池產能或將達到4GWh。另外,盟固利也是明顯受限于磷酸鐵鋰技術路線的影響。

排名 | 2017年 電池廠商 | 市場份額 | 電池廠商 | 市場份額 | 較17年排名起伏 | 是否上市 |

2 | 比亞迪 | 16.12% | CATL | 21.33% | -1 | 是 |

7 | 天津力神 | 2.77% | 萬向 | 2.02% | -2 | 是 |

13 | 珠海銀隆 | 1.52% | 蘇州星恒 | 1.31% | -1 | |

15 | 萬向 | 1.18% | 孚能科技 | 1.03% | -8 | |

19 | 盟固利 | 1.06% | 盟固利 | 1.55% | -9 | 是 |

5、動力電池行業黑馬頻繁出現,上市企業為主體

目前,國內一批上市企業紛紛進入新能源汽車動力電池行業,較大程度促進了行業的競爭。新晉行業前十的6家企業,其中億緯鋰能、江蘇智航、遠東福斯特、上海德朗能、廣東天勁5家全部為上市企業,其中億緯鋰能市值由當初的20億元上漲至200億。

可以說,億緯鋰能是動力電池企業的一匹“黑馬”,2017年一躍成為行業前二十強中第十名。主要受益于2017年已經形成的7GWh產能,以及方形磷酸鐵鋰、圓柱三元和軟包疊片等不同技術路線的產品支撐,并建立了南京金龍、江蘇卡威、陸地方舟等多家戰略合作伙伴關系。

排名 | 2017年 電池廠商 | 市場份額 | 電池廠商 | 市場份額 | 較17年排名起伏 | 是否上市 |

9 | 億緯鋰能 | 1.89% | 中航鋰電 | 1.81% | 新晉前十 | 是 |

11 | 浙江天能 | 1.66% | 盟固利 | 1.55% | 新晉前二十 | |

12 | 江蘇智航 | 1.59% | 珠海銀隆 | 1.45% | 新晉前二十 | 是 |

14 | 遠東福斯特 | 1.43% | 海四達 | 1.03% | 新晉前二十 | 是 |

18 | 上海德朗能 | 1.13% | 北京電控 | <1% | 新晉前二十 | 是 |

19 | 廣東天勁 | 1.09% | 微宏動力 | <1% | 新晉前二十 | 是 |

而國內浙江天能、江蘇智航、遠東福斯特、上海德朗能、廣東天勁等動力電池企業抓住了純電動商用車(包括專用物流)的市場爆發機會,迅速躋身動力電池企業前二十。其中,遠東福斯特目前已為江鈴、眾泰、東風、奇瑞、陜汽通家等新能源汽車企業提供配套,上海德朗能給東風乘用車、廈門金龍、時空新能源、成都大運等企業配套動力電池。這更多受益于國內純電動商用車(包括專用物流)動力電池配套的技術壁壘不高,企業通過資本運作,全面整合動力電池領域的人才和技術,基本上能夠較好地滿足了二、三線或者新進入新能源汽車企業的配套供給。

結合2016年和2017年動力電池出貨量變化情況分析,可以做出如下趨勢判斷:

1、 動力電池行業仍將處于洗牌階段,強者恒強,“馬太效應”將愈來愈明顯。

2017年3月發布的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》明確,2020年動力電池單體比能量超過 300Wh/kg,系統比能量力爭達到 260Wh/kg,總產能達100GWh,形成40GWh的龍頭,系統成本降至1元/Wh,這對企業提升電池系統能量密度和降低成本提出了極高要求和考驗。

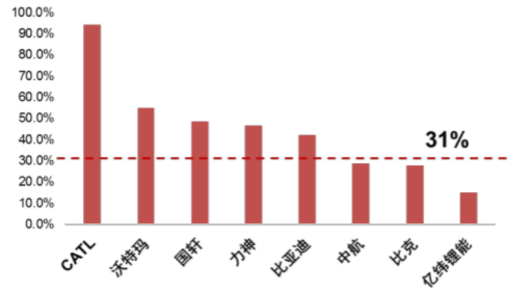

從國內動力電池企業的產能利用率來看,截止到 2017年6月,國內動力電池綜合產能利用率約31%,其中CATL的產能利用率高達94%以上,比亞迪、沃特瑪、國軒高科等巨頭的產能利用率為40%-55%,但是中航鋰電、比克電池及億緯鋰能等動力電池企業產能利用率卻是已滑落至平均線以下。這對于人才、資金、技術密集型的動力電池行業而言,盈利較差甚至虧損的中小廠商將加速出局。

圖1 2017 年上半年主要電池企業的產能利用率情況

根據2017年全年動力電池的市場占比情況看,行業已經出現寡頭企業,寧德時代市場份額已經超過25%并接近30%。最近,國家中國科學院院士歐陽明高提出,“電動汽車電池安全第一,性能指標其次”的觀點。實際上,國內寧德時代產品安全性、綜合性能均處于領先水平,且屬于行業第三方動力電池企業,是國內車企最為鐘意的動力電池供應商,這將迅速拉開“電池寡頭”與行業二、三線企業市場份額的差距。

2、中小型動力電池企業將加強同新能源整車企業的戰略合作

一般而言,國內新能源整車企業的動力電池供應將大概率選用合資設廠、第三方采購模式或者是動力電池行業領頭羊,采購高品質動力電池時可能具有較強話語權。不足的是,主機廠難以實現新能源汽車產品利潤最大化,還將導致競品間的同質化競爭,這些都不是整車企業想要看見的最好結果。

隨著動力電池行業競爭加劇,無論是營收還是盈利能力,動力電池龍頭企業的優勢都會更加凸顯,必將導致低效產能的推出。那么,這將促成整車廠主動整合行業具有動力電池核心技術積累的企業,實現動力電池自制;或是促成整車與動力電池企業乃至產業鏈企業的深度協同開發;抑或是間接促進中小型動力電池企業主動找尋主機廠的合資合作,從而最大程度地降低成本壓力。某種程度上,動力電池行業將通過深度協作或合資合作形式依附整車廠,建立穩定的產業鏈協同關系迫在眉睫。

3、動力電池行業的競爭仍將回歸到產品技術,軟包電池技術或是方向

根據網傳補貼政策情況,2018年新能源汽車補貼將出現較大幅度退坡,電池系統能量密度等技術要求仍將決定著新能源汽車的補貼額度,這也將影響著新能源整車企業及動力電池的盈利情況。從續航里程達到150公里到500公里的動力電池配套應用情況來看,北汽、上汽、吉利、通用、福特、雷諾、現代主要采用了軟包電池;北汽、上汽、吉利、比亞迪、BMW采用方形電池,特斯拉在用圓柱電池。相對而言,軟包電池應用程度更高。

從技術角度看,方形和軟包三元系統的動力電池能量密度均能夠突破140 Wh/kg,相比較,軟包三元系統的能量密度相對更輕松實現。

動力電池能量密度(Wh/kg) | ||||||

圓柱三元單體 | 圓柱三元 系統 | 方形三元 單體 | 方形三元 系統 | 軟包三元單體 | 軟包三元系統 | |

2016年 | 180 | 130 | 180~200 | 120~145 | 200~220 | 130~150 |

2017年 | 215 | 140 | 190~210 | 130~150 | 210~240 | 140~170 |

4、動力電池企業兼并重組的步伐加快,行業或將進入“大魚吃小魚”的新時期

結合GGII調研數據,2017年我國動力電池產量為44.5GWh,而國內主流動力電池企業產能將達到79Gwh,產能過剩凸顯,這意味著產品結構需要優化調整,必將促進行業的兼并重組,推動動力電池企業間的橫向并購,或是整車及動力電池企業間的縱向并購。

企業 | 2017年產能及擴建情況 | 客戶 | 產品配套分析 |

CATL | 擁有18Gwh產能 | 產能大,商乘并舉,囊括國內外主流汽車品牌 | |

比亞迪 | 產能16Gwh | 比亞迪 | 產能大,商乘并舉,僅靠自銷自配;雖已放開銷售,競爭對手不買帳 |

國軒高科 | 9Gwh | 北汽新能源、江淮、中通、上汽 | 國內主流新能源產品配套 |

萬向 | 有效產能2Gwh | 上汽、長安、奇瑞、廣汽 | 產能有限,僅與國內主流乘用車企業供給 |

比克 | 8Gwh | 國內二、三線品牌乘用車供給為主 | |

孚能科技 | 5Gwh | 北汽新能源、江鈴、長安 | 供給乘用車動力電池,更多為主流乘用車品牌后備供給 |

力神 | 3Gwh | 東風、華泰、江淮、眾泰、卡威 | |

捷威動力 | 1.7G wh | 長安、東風、眾泰汽車、奇瑞 | |

北京國能 | 12Gwh | 安凱、東風、南京金龍 | 商用車電池供給為主 |

盟固利 | 4.5Gwh | 宇通、中通、福田、金龍、安凱 |

來源:第一電動網

作者:智電汽車

本文地址:http://www.155ck.com/kol/62476

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。