快一年了。

再過幾天,距離國家發改委批復上一個新建純電動乘用車項目就將滿一年——2017年5月16日,江淮大眾項目獲批。自此之后,閘門關閉。排隊申請的項目在等待,何時開閘?

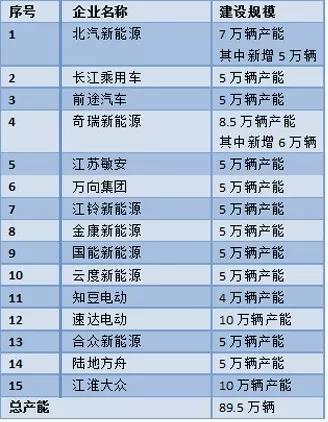

已有15個新建純電動乘用車項目獲批,部分鯰魚效應已現

恐怕還要等一段。審批政策依據——《新建純電動乘用車企業管理規定》(業界稱27號文),正在修訂當中。多位業內人士表示,至少27號文的一個修訂版,很早就提交給了國務院。但目前該政策還未出臺或者征求意見。

無論是專家、拿到審批項目的企業高管、正在排隊項目的企業高管,都認為,27號文很大概率會提高準入門檻。

共識較大。我們認為,政策應當保持一致性,繼續支持社會資本和有創新能力的企業參與,盡快出臺新版27號文,推動更強的新建純電動乘用車企業進入市場,繼而推動行業發展。

15條“鯰魚”表現不一

要在中國新建企業,生產銷售純電動乘用車(包括增程式),要過兩大關。根據27號文,首先,新建項目要獲得國家發展改革委審核批準;其次,車輛生產企業及產品需獲得工信部準入的監督管理。

嚴格來說,某家企業獲得“資質”,指的是車輛和產品都取得公告。如果還希望享受補貼和稅收減免,產品還需進入推薦目錄和免購置稅目錄。

迄今,15家獲批建設的新建純電動項目,有4家已經走完所有流程,并開始銷售。北汽新能源、知豆電動汽車、江鈴新能源,已經占據電動汽車乘用車銷售榜前列。2018年前4月新能源乘用車車企銷量排行中,北汽新能源、江鈴、知豆分列第2、第6、第7位。當然,這三家車企都有一定傳統背景。包括知豆,此前也曾借眾泰和吉利的資質大量生產銷售。

奇瑞雖然也在排名之列,但還是借用奇瑞母公司的資質。

另外1家已經銷售的車企是云度新能源。云度π1自去年10月上市至今年3月,累計銷量約為3600臺。

基于此,一位正在排隊申請資質的企業高管說,傳統汽車轉向重視新能源,主管部門放一批鯰魚進來的效果已經達到。

另有3家,企業或產品已經取得公告。長江汽車和江淮大眾,企業和產品都獲得了工信部公告,但還未上市銷售。而前途汽車企業已經獲得公告,車型暫未獲得公告。

江淮大眾SOL(思皓)E20X

另外的幾家企業中,7家還在項目建設階段,還有1家(萬向集團)還沒有項目開工的消息,算是進度最慢的。萬向收購了原美國電動汽車公司菲斯科后,將其改名為卡瑪。收購之時,萬向表示,卡瑪生產從芬蘭轉移回美國,承諾為當地居民提供就業機會。

這些還沒有上市銷售的企業,是不是太慢了?

電動汽車界資深技術專家、清華大學教授陳全世表示,申請新建純電動乘用車項目的企業都有一定基礎,包括研發能力,試制生產線,“起碼試制了15輛樣車”,兩年開工,三年銷售應該是可以的。

國家新能源汽車技術創新工程專家組組長王秉剛對此則表示,目前只有幾家企業上市不算意外。“其實在審批階段,我就預料到了一些企業可能會有困難。畢竟造車是很難的事情,一款車的開發流程也需要兩三年。”

對于已經獲得發改委審批,但工廠建設和生產銷售進展緩慢的企業,27號文并沒有多少時間限制的條款。在各家的項目審核批準通知書中,只規定必須在核準兩年內開工,否則要申請延期。就這一條要求來看,目前只有萬向一家尚未達到要求。

對于媒體報道中提及,新建純電動汽車項目“兩年開工,三年銷售”說法中的“三年銷售”,王秉剛和一位已經獲得發改委審批項目高管表示,并沒有這樣的規定。

此外,外界對于首批15家企業的名單頗多批評。有的觀點認為放得太多,有的觀點認為部分企業根本沒有實力入選。吉利集團董事長李書福直稱:部分企業走后門拿到了資質。這些因素,導致了國家發改委暫停了項目審批。

應該擔心產能過剩嗎?

除了15家企業的表現引發質疑,主管部門還有另外一層擔心——產能過剩。

僅就這15家企業的產能來看,總計89.5萬輛,也不可能馬上達產,并不算很多。

但是,這些只是新建的產能。汽車業產能過剩已經相當嚴重,新能源汽車產能也很大。根據《新能源汽車藍皮書(2017)》統計,僅25家傳統整車企業和新進企業2020年目標產能合計,就達609萬輛。而根據政府的規劃,2020年當年的新能源汽車總產銷目標是200萬輛。目標產能已經是計劃產銷量的3倍。而且,前者基本都是乘用車,200萬輛目標還包含了商用車。

但是,對于國家主管部門就應該開始嚴控產能,不再審批新建純電動乘用車產能呢? 陳全世表示,認為產能過剩,政府就該嚴控,是過時管理的思維。產能過剩的問題,應該交由市場自行解決。

前述拿到發改委審批的項目高管也表示,只要不是國民經濟命脈的行業,就可以交由市場調節。

王秉剛也表示,新建純電動乘用車項目審批肯定會繼續,開放的潮流是不可逆轉的。

對外開放倒推對內開放

新建純電動乘用車項目審批將繼續開閘,還有一個此前不明顯的動力源——對外開放。

2018年4月10日,國家主席習近平在博鰲亞洲論壇發表演講,表示“要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制”。4月17日,國家發改委相關負責人透露,將分類型實行過渡期開放,其中2018年就要取消新能源汽車外資股比限制。也就是說,類似特斯拉這樣的外資車企,可以在國內獨資建廠。

特斯拉超級工廠,特斯拉想在中國獨資建廠很久了

不過,外資電動乘用車工廠,同樣也要符合27號文精神,獲得發改委和工信部的審批準入。這意味著,為了履行對外開放責任,電動乘用車資質也必須繼續開放。

一位已經提出資質申請的企業高管說,“如果對外放開的話,肯定也要對內放開。”但對于現狀,他表示只有等,“如果沒有資質,就用代工模式做,不會受影響。如果獲得資質,是個利好,吸引更多投資者。”

更強壯的鯰魚

資質審批開閘看起來勢在必然,但前提是27號文修訂發布。修訂的方向預計是,提高門檻和嚴格管控。

提高門檻指的是國家發改委的項目審批環節,可能會對樣車試制、正向研發能力、核心技術掌握能力、投融資等提出更嚴格的要求。

嚴格管控指的主要是工信部的準入和后續監管,加強生產制造過程中生產一致性保證能力和售后服務能力的管理。

不過,業界也有些反對的聲音,認為現有標準已經很高,再提高可能會影響后續車企一致性問題。

提高門檻是大勢所趨。王秉剛認為,之前就是因為準入門檻太低,導致獲得審批的企業有的仍做不出來車。27號文修訂之后,應該讓更有能力的企業進來,推動行業繼續發展。

而前述已經提出資質申請的企業高管人士表示,“建議(要求)還是要提高,應該是跳起來夠得著,而不是托關系要得著。”

他對目前資質審批的期望有兩點,第一,加快放開,讓有能力的企業拿到資質。第二,第一批的15家企業,沒有產品的,給個時間,還不行就取消。“讓大家看到,不是批了就永生。”

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://www.155ck.com/kol/68368

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。