在寫這篇研究周報之前,智電汽車特地去查了下數據,挺有意思,先與大家分享一下:

1、2013年,我國共有各類汽車生產企業1300余家,其中,整車企業171家、摩托車企業120家、專用車企業900余家、三輪汽車和低速貨車企業135家;

2、2015年,我國具有生產資質的汽車整車生產企業184家,相比2013年增加了13家;

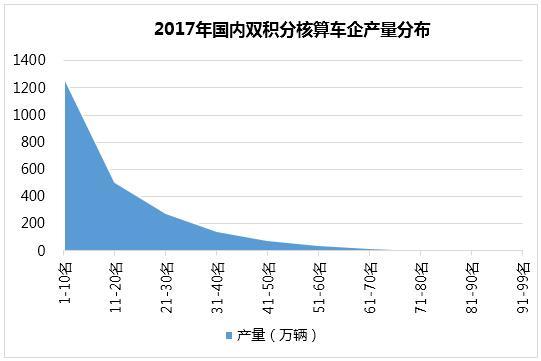

3、2017年,雙積分核算結果顯示,我國乘用車有產量統計的車企有99家,共計產銷乘用車2367.51萬輛,占乘用車總產量的95.4%;

4、2017年,雙積分核算結果也顯示,乘用車TOP30的產量合計達到2065.1萬輛,占99家統計車企合計產量的87.2%。

意思很簡單,我們的產能分布太不均勻,行業散亂差現象十分嚴重,僵尸車企遍地。

1、工信部執行清理

很顯然,現象很早就暴露了,所以工信部很早就動手了。2012年,工信部發布《關于建立汽車行業退出機制的通知》(工信部產業〔2012〕349號),通知提出了“特別公示”和“清退”的管理辦法。

方式 | 企業表現 | 具體管理辦法 |

特別公示 | 不能維持正常生產經營的汽車、摩托車生產企業(新建除外) | 予以為期2年的特別公示,公示期內要求盡快整改、滿足準入條件 |

取消公示 | 被特別公示的企業經考核符合準入條件 | 取消特別公示,恢復受理其新產品申報 |

軟性清退 | 特別公示期滿后,未申請準入條件考核或考核不合格 | 暫停其《公告》,且不得辦理更名、遷址等基本情況變更手續 |

如上表所示,特別公示就當于給車企亮了黃牌,警告你必須好好表現了;軟性清退就相當于出示第二張黃牌,不允許你再做動作,雖然沒明說,但相當于軟性清退,也就是變相的紅牌。

之所以這么處理,是因為沒有任何一條法律對工信部這個通知進行“賦能”,也就是給予了其可以強制清退車企的權利,所以只能變相處理。

此后,工信部委托中機中心開展了相關審查、清理工作。在2018年以前共發布了兩批特別公示的目錄,前兩批125家公示名單中,共有45家車企未能在特別公示期內提出申請或通過審查,被執行“兩黃”處罰;同時,有13家企業被取消了乘用車生產資質。

序號 | 被取消乘用車生產資質車企名稱 |

1 | 石家莊中博汽車有限公司 |

2 | 高碑店市中客華北汽車有限責任公司 |

3 | 秦皇島金程汽車制造有限公司 |

4 | 石家莊雙環汽車股份有限公司 |

5 | 江蘇紫瑯汽車集團股份有限公司 |

6 | 安徽華陽汽車制造有限公司 |

7 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 |

8 | 安徽宗申通寶汽車制造有限公司 |

9 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 |

10 | 珠海市茂達汽車工業有限公司 |

11 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 |

12 | 清遠粵江微型汽車公司 |

13 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 |

前兩批其實沒有什么可講的,被兩黃處理的企業里面,大部分車企都是不想干了,比如雙環這種多少年都沒碰過車了;還有一些是手握雙資質不怕的,比如慶鈴這種,手里還通過其他公司持有乘用車資質,少一個也無所謂。

但第三批就有點蹊蹺了,這里面可就碰上了天時地利人和三不對的案子了。

我們先來看看中機中心官網當時發出的擬公示名單和工信部最后公示的名單。

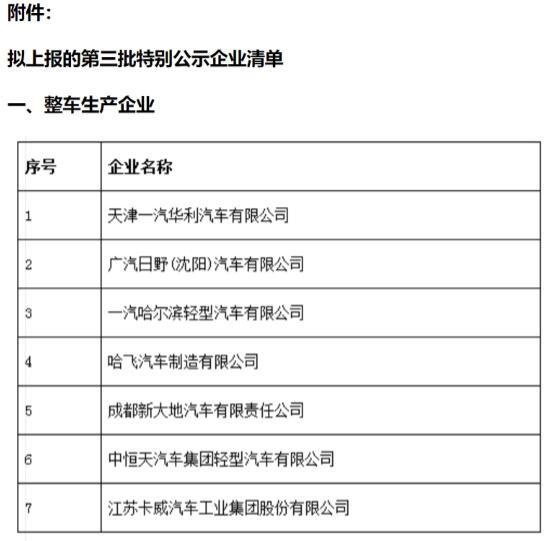

在擬公示的名單里,整車企業共有7家,客車及運輸類專用車生產企業共有53家:

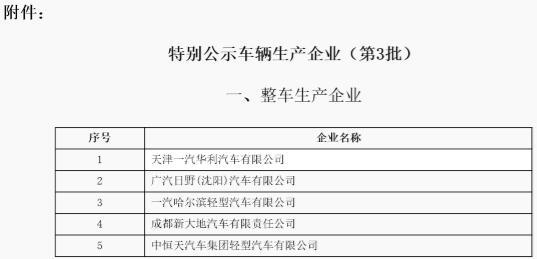

在正式公示的名單里,整車企業則變成了5家,客車及運輸類專用車生產企業還是53家:

也就是說,整車企業里面,哈飛制造和江蘇卡威成了逃出生天的幸運兒,其它五家就得老老實實整改,在2020年5月3日前要么達標恢復,要么就和市場說再見。

二、哈飛制造們的前世今生

雖然哈飛制造和江蘇卡威逃出生天,但情況真就很樂觀嗎?躲過了這一刀,哈飛制造們就大難不死必有后福?

欲知后果,必看前因。

哈飛制造的前身早于1980年就已通過哈飛的形式存在,當時引進了日本微車制造技術,開發了“松花江牌”微型車,此后不斷發展,至2006年成立哈爾濱哈飛汽車工業集團有限公司,旗下產品有賽豹、賽馬、中意、民意、百利、銳意、路尊等多個系列車型。

2009年,由于產品過度集中于微車,轎車轉型步伐緩慢,哈飛面臨著嚴重的經營壓力,同年和昌河汽車一起,被長安集團整合。雖然此后長安集團替哈飛償還了大部分債務,但仍然沒能阻止哈飛沒落的腳步。

2013年,因內部經營沒有得到改善,哈飛產銷量跌至2萬輛左右,達不到5萬輛的經濟產能,持續向其輸血的長安也只得被迫考慮撤離。

2014年,長安福特斥資66億元,收購了哈飛手里的生產基地,并完成了工信部的審驗,第274批公告正式確認了哈飛將生產基地轉移至長安福特手里這一事實。

也就是說,到這個時候哈飛手里已經沒有了生產基地,幾乎就等于一個空殼企業。不過,哈飛手里還有著那令人眼饞的資質。

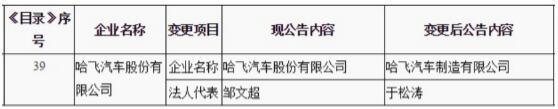

基地都沒了,拿著資質也沒啥用,干脆一道兒賣了算了。于是乎,哈飛的生產資質就從“哈飛汽車股份有限公司”變成了“哈飛汽車制造有限公司”。

收購哈飛資質的又是一家什么企業呢?經過查詢發現,大東家為“北京金唐奕豐新能源汽車科技有限公司”。

再次查詢,金唐奕豐認繳額度為16.2億元。

哈飛認繳額度為1.8億元,因此,金唐奕豐占據絕對話語權。而按照一般出資原則,金唐奕豐首期認繳資金可能為1.62億元以上,應該不會出全資。

也就是說,在生產基地和生產資質都被轉手了以后,哈飛制造現在已經和以前的哈飛關系不大了。但如今的哈飛制造,沒有生產基地,沒有產品。

所以,哈飛制造被列入了“擬公示目錄”。

三、哈飛制造們面臨的窘境

智電汽車在這里,不想分析和討論為什么哈飛制造和江蘇卡威先被列入了“擬公示目錄”,而后又被額外開恩、在正式目錄里“消失”了。雖然,它們確實都滿足工信部的條件:“其中,不能維持正常生產經營的企業是指連續2年年銷量為零或極少(乘用車少于1000輛、大中型客車少于50輛、輕型客車少于100輛、中重型載貨車少于50輛、輕微型載貨車少于500輛、運輸類專用車少于100輛、摩托車少于1000輛)的生產企業。”

智電汽車想說的,是哈飛制造們面臨的窘境。

這個窘境,來自于發改委的一道“霹靂”——《汽車產業投資管理規定》。

首先,哈飛制造們無法回避空殼企業的尷尬現狀。實際上,哈飛制造這種案例在國內并不少,通過資質轉賣,已經有不少企業是“拿著帽子光著屁股”,沒有生產基地、沒有產品的現狀讓他們即使能躲過這一次的“特別公示”,但始終有一天會面臨下一次的“特別公示”。

其次,哪怕是1000輛/年的象征性投產,對于哈飛制造們依然難上加難。工信部規定的特別公示門檻非常低,僅僅1000輛/年,但哪怕就是這1000輛,哈飛制造們也痛苦不已,因為它們即便拿著圖紙也沒有廠房、沒有設備來生產出這1000輛。

所以,哈飛制造們當務之急是要擁有自己的生產基地。怎么樣才能擁有生產基地呢?無外乎兩種辦法:新建和借用。前者,就面臨本地新建和異地擴產兩種方式;借用,則是找同行包括長安福特把原來的工廠挪一部分產能出來分享。

對于哈飛制造們而言,借用是權宜之計并非長久。如果說金唐奕豐投了10幾個億,就想借用工廠來滿足1000輛/年的考核,那簡直是玩笑話,錢多了用不完才這么干。很顯然,金唐奕豐全名為“北京金唐奕豐新能源汽車科技有限公司”,主營業務有銷售汽車。注冊資本20個億,顯然是想在新能源汽車領域大干一場。

自建基地面臨發改委嚴厲考核。不管是哪種新建產能,都要面臨發改委的投資新規考核。按照意見稿來看,首先,注冊地在哈爾濱的哈飛制造,想要本地新建是基本不可能的,因為其面臨著“新增產能投資項目應建設在上兩個年度汽車產能利用率均高于全國平均水平的省份”的約束,很顯然黑龍江根本不可能在現在滿足這個條件;其次,如果想要異地新增,找到合規的省份后,哈飛制造還要面臨“原則上不再新增傳統燃油車產能”和“新能源股東為其它類股東的,研發且擁有知識產權的純電動汽車產品上兩個年度累計市場銷售并登記注冊的數量大于3萬輛乘用車”這兩個死命令的約束。很遺憾,哈飛制造哪個都不滿足。

也就是說,哈飛制造現在拿著帽子想找到褲子,但褲子已經不是那么容易好找了。

四、哈飛制造們的機會

還是那句話,哈飛制造不是唯一一家,實際上行業里有很多哈飛制造,在發改委征求意見稿出臺了后,急的如熱鍋上的螞蟻。但急也沒有用,重要的是找到方法。

在智電汽車看來,要想活下來,當前應重點做好這幾件事:

1、搶速度。在發改委投資新規出臺之前,以最快的速度找到合適的地方,通過地方政府完成新建產能的投資備案,拿到護身符;

2、搶伙伴。即便搶到了護身符,一時半會兒也不能生產,找到合適的對象,能收購生產基地最好,不能收購也要簽訂代工協議,先把量做起來,滿足要求,免得被黃牌處理;

3、搶資源。研發是企業的魂,一時半會兒的生產達標不是最終目的,還是要做好研發積累,從戰略、產品、技術、測試等方面做好上游功夫,不然早晚有一天還是會供需不平衡最終再次告別市場。

最后,智電汽車想說,時間真的不多了,真想要在汽車領域大展拳腳,活下來的機會,可能只剩下2、3個月了。

抓緊吧。

來源:第一電動網

作者:智電汽車

本文地址:http://www.155ck.com/kol/70924

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。