寫在前面:

跑不遠是電動車的致命傷,比亞迪實際上已經證明二檔變速器是續命良方,卻依然波瀾不興,好像除了“三電”核心技術中的電池容量還在坐等突破以外,其他的技術問題都已經擺平了。變速器是否還需要改進,更無人關心了。

記得馬斯克曾經化重金研制二檔變速器,最后放棄了,為什么?二檔變速器的作用,馬斯克不會不知道,為什么最終仍然棄用?國內傳聞,外國公司造不出這個變速器,用了不到40秒就壞了。為特斯拉研制變速器的企業,是英國的Xtrac公司,F1等賽車變速器制造商。著名的專業企業搞不定一個二檔變速器?實際上特斯拉至今沒有公布棄用理由。

馬斯克寧愿增加電機功率提高電池容量也不用這個變速器,肯定是有理由的。根據Xtrac公司的專業背景,不難揣測馬斯克的二檔變速器,是一個二檔序列式AT變速器。很明顯,不是外國人造不出,而是這類變速器先天不足。理由如下:

一、 固定速比的變速器,不具備車輛起步能力,仍然需要驅動電機、液力變矩器或者離合器的配合。二檔速比的減速增矩效果,并非必要。

二、 電磁、液壓器件、工作介質、制造工藝、系統控制、匹配標定、換檔質量,猶如嫁妝,一個不少,全搬了過來,后患無窮。服侍這個小娘子有多煩,國內自主變速器大佬應該深有體會,馬斯克自然不會上鉤。

由此可見,是否配備變速器,必須權衡利弊。AT變速器本身不具備平滑變速能力,是魚與熊掌不能兼得的主要原因。

變速器應該具備什么能力,才能符合馬斯克的要求,適用于電動車?不妨予以歸納:

A. 大功率無級、無限變速和傳動能力。即傳動能力不亞于AT;擁有零轉速輸出能力、無級變速范圍覆蓋車輛起步、加速行駛至超速整個速度區域;

B. 沒有液壓件、沒有摩擦件,結構足夠簡潔,與二檔變速器相仿;

C. 小功率、數字化速度控制能力。

具有上述性能,驅動電機就可以空載起動,并且始終在最高效率區內工作,其意義是顯而易見的,遠非二檔變速器可比。由于具有更大的速比,因此動力也更強勁,火爆脾氣不亞于馬斯克。

老納根據上述要求畫了幾張簡符,期待年青才俊閱后有所啟迪,開出自己的方子來,為自主變速器企業削骨療傷。

新型電動車差動無級變速器結構及原理簡述

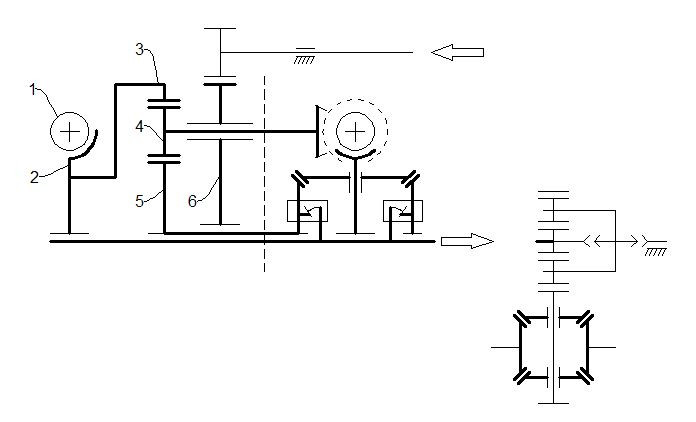

變速器結構如下圖所示:

圖中虛線左側是由差動輪系、蝸輪蝸桿組成的無級變速組件,右側是復合輪系組成的機械式負反饋自動控制系統。上空心箭頭表示動力輸入,下空心箭頭動力輸出。

無級變速組件、自動控制系統組成的無級變速器,具有模塊化通用機械的顯著特征,與輸入輸出設備的配接非常方便。輸出端與倒車換檔裝置和差速器連接以后,就是一種結構簡潔、動力強悍的車輛無級變速器。

一、 無級變速組件

圖中標號:1、蝸桿;外接驅動元件控制變速器的輸出速度;2、蝸輪;3、齒圈,與蝸輪同軸固定連接;4、行星齒輪;5、中心輪:差動速度輸出;6、行星架:動力輸入。

差動輪系常用于運動的合成和分解。利用合成功能組成的無級變速器,通常需要二個主動力,其中一個速度可控。實際應用時需要克服的主要局限有:

中心輪的輸出力矩:MS = MR( 1+α)/α,即輸出扭矩的大小取決于齒圈上的外力矩。當負載阻力大于 MS 時,齒圈就會失控,動力將從齒圈上流出,機構運動由合成反轉為分解,隨即喪失變速能力。根據外力矩平衡關系:MH+MR+MS=0 可知, MR 足夠大,齒圈任何時候都不會失控時,才能使MH=-MS,動力全部流向負載。

足夠大的 MR 需要大功率施力裝置的支持,能耗勢必劇增,效率很低;若非特殊場合,顯然沒有必要。差動輪系無級變速機構因此難以具有實用性,是迄今為止摩擦變速一統天下的主要原因。

在周轉輪系中,行星輪系的大功率傳動能力毋庸置疑,傳動效率達97%以上。差動輪系與行星輪系的主要區別,是行星輪系只有一個自由度,有一個基本構件是固定的。在動力輸送過程中,固定構件上除主動力以外,還同時存在約束反力,構件狀態始終是穩定的。根據平衡力的定義可知,在作用力大小相等、方向相反時,即使構件沒有固定,狀態也是不會變的,可見只要能引入被動力,就能鎖定構件,構件的固定形式并不是主要條件;間接固定也能取有相同的效果。即:足夠大的 MR,可以由無源裝置產生。

蝸輪蝸桿是一種交錯軸傳動裝置,蝸輪主動、即反向傳動時,可以自鎖。蝸輪與齒圈同軸固定連接、蝸桿支架安裝在機座上時,齒圈不能自由旋轉,機座就能為齒圈提供足夠大的鎖止力矩; 并且始終與主動力相等,效果顯然非常理想,遠超有源的施力裝置。

鎖定了齒圈,差動輪系就與行星輪系等效,自然也擁有了大功率傳動能力和高效率,局限已經成功清除。

小功率速度控制能力:

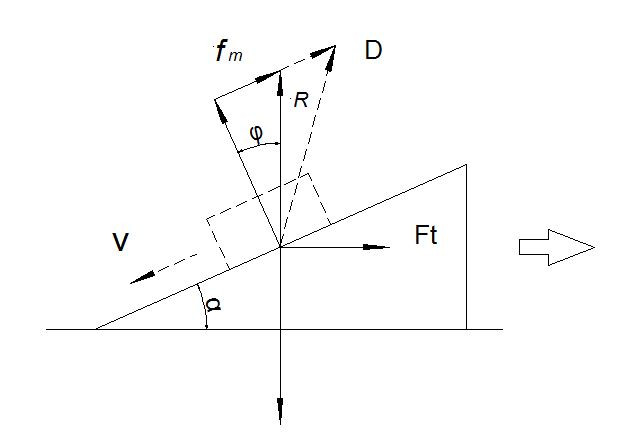

蝸輪蝸桿的自鎖條件是:蝸桿導程角小于當量摩擦角;蝸輪蝸桿的反向自鎖,相當于斜面上滑塊靜止,如下圖所示。圖中斜面向右移動,相當于蝸桿順向旋轉、滑塊向下移動。

圖中 α:導程角;φ:摩擦角,即總反力R 與斜面法線的夾角。 α>φ 時,蝸桿順向旋轉; α<φ 時,蝸桿自鎖; α=φ 時,滑塊處于靜止與下滑的臨界狀態。

圖中 fm:摩擦力。摩擦力增加,延伸至D點時,虛線箭頭表示的總反力與法線的夾角 φ 也會增加,即采取相應技術措施,增加等效摩擦力,就可以使自鎖處于臨界狀態附近,為小功率速度控制創造條件。

Ft:主動力中左右蝸桿運動狀態的周向分力。在Ft 的作用下,蝸桿已具有旋轉趨勢,因此,迭加一個不大的作用力,就能使蝸桿脫離自鎖順向旋轉。控制蝸桿的旋轉速度,顯然不需要很大的功率,一個小電機就能勝任。

在差動輪系、蝸輪蝸桿組成的無級變速組件中,蝸輪蝸桿的用途不是驅動,而是利用交錯軸傳動的結構特征,改平面控制為空間控制,隔離了動力輸送與控制的關聯;利用被動力鎖定齒圈、空間力控制速度,使合成成為差動輪系機構唯一的運動形式,從而為差動無級變速的實際應用,排除了主要技術障礙。

無級變速范圍:

系桿動力輸入、齒圈速度控制、系桿、齒圈、蝸輪、中心輪旋轉方向一致時,中心輪輸出速度連續變化范圍:0 ~ ω H? (1+α) / α,覆蓋車輛起步至超速整個速度區域。

僅由差動輪系、蝸輪蝸桿組成的無級變速組件,不能獨立工作:

組件僅在蝸輪蝸桿反向傳動、蝸輪上轉矩方向與蝸輪旋轉方向一致時才能擁有小功率速度控制、大功率變速傳動能力。但是在運行過程中,轉矩方向卻隨時會變,與蝸輪旋轉方向相反時,蝸桿的狀態就不是從動而是驅動了,控制功率勢必劇增,最終失控崩潰。

轉矩方向不確定的原因:

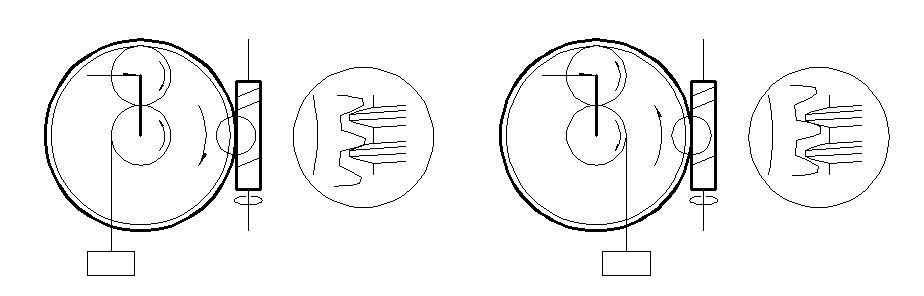

運行過程中,變速器輸出端與負載的相對速度隨時都在變化,慣性速度滯后或超前時,慣性力分別為阻力和驅動力,方向是相反的。中心輪上的慣性力,迫使星輪扭轉,改變了蝸輪上主動轉矩的方向。如下圖所示:

變速器的速度變化范圍確定以后,構件的旋轉方向就不容許改變了。圖左:主動轉矩方向與齒圈、蝸輪旋轉方向一致時,主動轉矩是驅動力,蝸桿從動,控制蝸桿的旋轉速度,不需要很大的功率;圖右:方向相反時,主動轉矩為阻力,齒圈、蝸輪從動,蝸桿驅動功率勢必劇增,喪失小功率速度控制能力。

二、自動控制系統

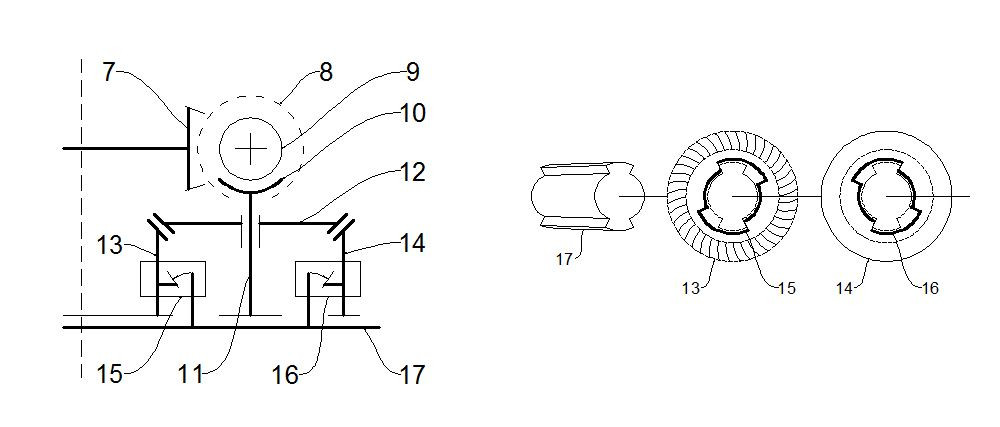

為無級變速組件配備自動控制系統,就能確保蝸輪副的反向傳動狀態任何時候都不會改變。自動控制系統簡圖及構件標號如下圖所示:

圖中齒輪7與上圖虛線左側星輪4連接,蝸桿9的支架安裝在上圖中系桿6上,齒輪7、8與蝸桿9隨系桿6一起旋轉。中心輪5、13同軸固定連接。

蝸輪10與行星架11同軸固定連接;星輪4、中心輪5齒數比,等于星輪4至蝸輪10齒數比,中心輪5、行星架11具有相同的旋轉方向和旋轉速度。

自動控制系統以行星架11為相對速度的比較基準。

離合器15、16的結構如圖右所示。在動力傳送過程中,輸出軸17的旋轉方向是不變的。

輸出軸相對行星架11速度滯后時,離合器15嚙合,輸出軸與中心輪13連接,動力經中心輪5、13驅動輸出軸旋轉;

相對速度超前時,離合器15脫離,16嚙合,輸出軸與中心輪14連接,并牽引中心輪14一起旋轉,中心輪13同時反轉,至星輪4、齒圈3等齒輪全部嚙合時鎖止。

離合器15和離合器16相當于固定在輸出軸上的一個齒輪,由阻力和驅動力選擇嚙合對象。相對速度的線性變化不會突變,因此嚙合沖擊很小。

中心輪5上慣性力的方向,因此始終不變,不會誤動作,從而確保齒圈、蝸輪上轉矩方向不變,始終與齒圈、蝸輪旋轉方向一致,使變速器在任何工作環境下,都具有始終如一、穩定可靠的機械特性。

END

利用蝸輪蝸桿的機械特性、配備自動控制系統,從而使差動輪系無級變速器具有了實用性,適用于大型、重型車輛和機械,填補了該領域產品空白,技術上的進步是顯而易見的。

長期以來,無級變速器的傳動能力,從未有過大幅度的突破,因此,這一項新技術,無疑具有重大意義。即使存在瑕疵,也應該是值得的。

蝸輪副無級變速形式,與滑輪鋼帶、行星錐盤等摩擦變速形式相比,優劣其實是顯而易見的。差動變速擁有的傳動能力、無級變速范圍,硬件的可靠性,均遠非摩擦式變速裝置可比。

自動控制系統中蝸輪蝸桿的主要作用,是使行星架11的旋轉速度和方向,與中心輪5相同,同時隔離外力對行星輪4的影響。以行星架11為基準,可以比較負載速度的超前與滯后。實際運行過程中,相對速度的滯后或超前狀態,在各級齒輪嚙合后就會終止,相當于四驅車輛的中央差速鎖,工作在鎖止狀態。蝸輪蝸桿是行星架11的驅動元件,沒有參與動力輸送,因此不影響傳動效率。

來源:第一電動網

作者:gucun

本文地址:http://www.155ck.com/kol/83714

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。