蓋世汽車訊 據外媒報道,由格拉斯哥大學(University of Glasgow)工程師領導的國際團隊以天然材料的細胞結構為靈感,開發了一種新型輕質3D打印智能建構化材料(smart architected material),能夠感應到自身的結構變化。

(圖片來源:格拉斯哥大學)

該團隊將一種常見的工業塑料與碳納米管混合,創造出一種比同類傳統材料更堅韌、更牢固、更智能的材料。這種塑料原本不導電,但受益于納米管,可在整個結構中攜帶電荷。當該結構承受機械載荷時,其電阻會發生變化。這種現象稱為“壓電電阻率”(piezoresitivity),使材料能夠“感知”自身的結構健康狀況。此外,研究人員利用先進的3D打印技術,創建了一系列復雜的中尺度多孔結構設計,有助于減輕整體重量,并充分提升機械性能。

這種蜂窩狀材料的設計靈感,類似自然界中輕且堅固的多孔材料,如蜂巢、海綿和骨頭。研究人員認為,這種材料可應用于醫學、假肢、汽車和航空航天設計等領域。這些領域需要密度低、堅韌、具有自感應能力的材料。

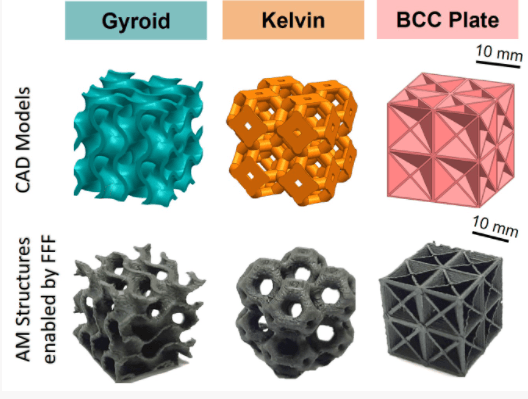

研究人員探討三種不同的納米工程設計,以測試其能量吸收和自感應特性。這些設計利用定制材料(由聚丙烯無規共聚物和多壁碳納米管制成)打印而成。研究人員經過測試發現,綜合考慮機械性能和自感應能力,其中一種立方體形狀的“板格”(其中包含緊密排列的平板)表現最出色。這種晶格結構在受到單調壓縮時,具有與相同相對密度的泡沫鎳相似的能量吸收能力,其性能也優于其他一些相同密度的傳統材料。

這項研究由格拉斯哥大學詹姆斯·瓦特工程學院的Shanmugam Kumar博士、劍橋大學的Vikram Deshpande教授和麻省理工學院的Brian Wardle教授共同領導。

Shanmugam Kumar博士表示:“在如何平衡性能和結構以創造高性能輕質材料方面,大自然能夠給予工程師很多啟示。研究人員從中獲得了開發這種新型蜂窩狀材料的靈感。與傳統制造的同類材料相比,這種材料具有獨特的優勢,可以通過微調操控其物理性能。”

“研究人員選擇的聚丙烯無規共聚物,具有更好的可加工性、耐溫性、產品一致性和抗沖擊強度。碳納米管提供導電性,同時使其在機械上更牢固。在設計中可以選擇孔隙度的大小,構建多孔幾何形狀,從而提高質量比力學性能。

“像這樣的輕質、更加堅韌、自感應材料,具有很大的實際應用潛力。例如,有助于制造更輕、更高效的車身;或者為患有脊柱側彎等疾病的人制造背部支架,以感知病人的身體是否得到最佳支持;甚至可以用來制造新型電池電極。”

這篇研究論文題為“通過增材制造實現納米工程自感知晶格的多功能性”(Multifunctionality of nanoengineered self-sensing lattices enabled by additive manufacturing),發表在《先進工程材料》(Advanced Engineering Materials)雜志上。

來源:蓋世汽車

作者:Elisha

本文地址:http://www.155ck.com/news/jishu/175231

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。