今年 7 月 5 號,百度正式發布了 Apollo 計劃,在接下來的一段時間,這個自動駕駛生態項目在國內國外引起了巨大的討論和解讀,成為不少汽車及自動駕駛從業者必聊的話題。「你覺得 Apollo 計劃怎么樣?靠不靠譜?」如果有一個可以覆蓋我們日常對話和文字交流的搜索引擎,這個問題的搜索結果一定是海量的。

按照百度給出的數據,在過去的這兩個多月里, Apollo 計劃新增了 6.5 萬行開源代碼,而他們也在今天帶來了這個計劃的最新變化:Apollo 1.5 正式對外發布。

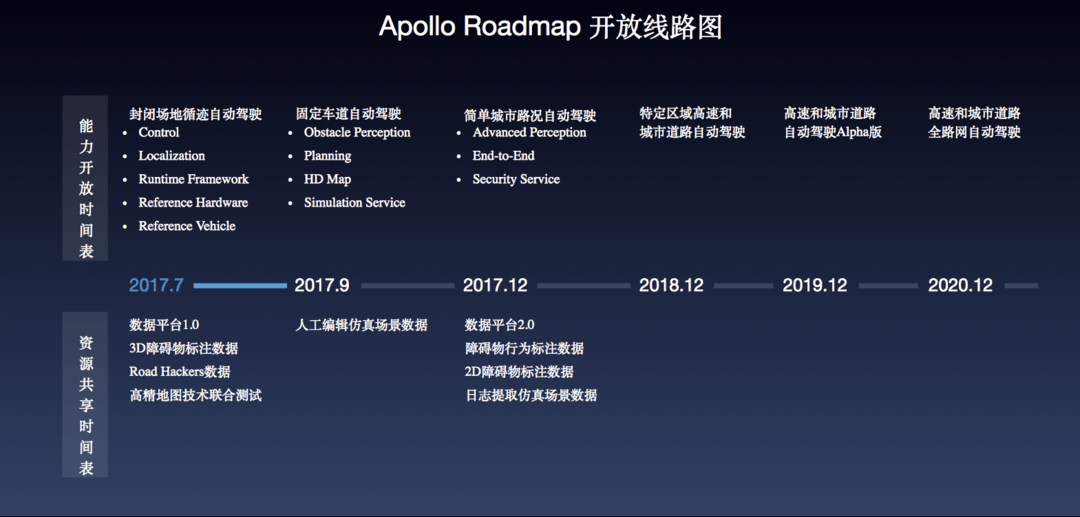

為什么叫 Apollo 1.5?對這個項目有持續關注的同學應該記得,在 7 月 5 號的發布會上,百度雖然展示了 Apollo 的技術全景,但是當時他們開放的其實是 Apollo 1.0 的版本,可以實現封閉場地的循跡自動駕駛能力。而按照他們當時給出的時間表,在 2017 年 9 月會開放固定車道自動駕駛的能力,到 2017 年 12 月,開放簡單城市路況自動駕駛能力,也就是 Apollo 2.0。

這次他們開發的 Apollo 1.5,實際上就是開放了固定車道自動駕駛能力。也就是說,在大家經常提及的 1.0 及 2.0 版本之外,今天發布的 1.5 版本,其實原本就在百度的計劃之中,并不是一場「臨時起意」。

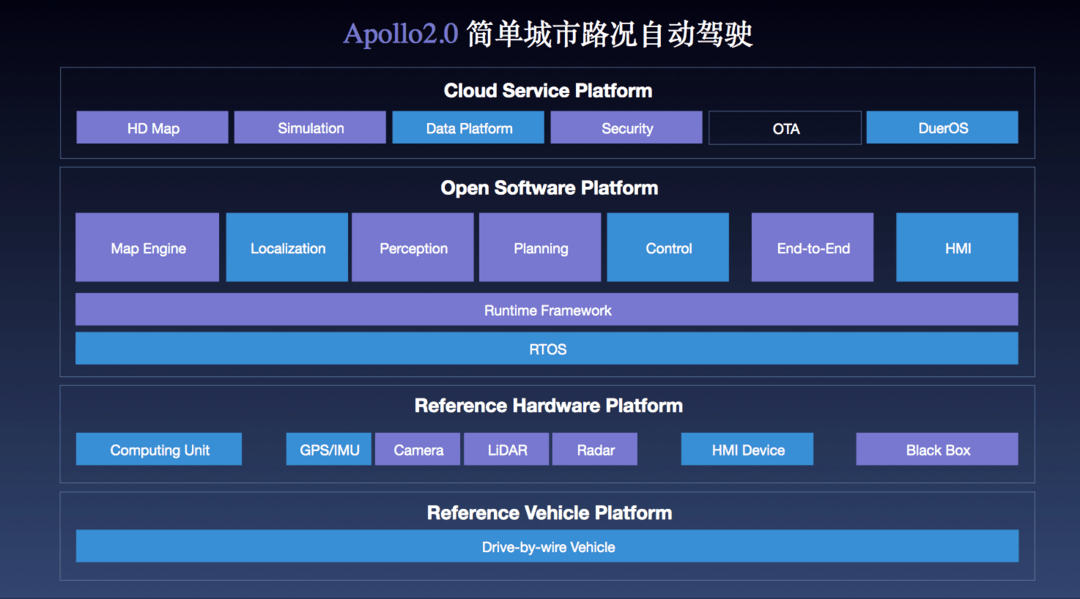

具體在技術層面開放了什么呢?這時候又要搬出那張經典的 Apollo 技術架構圖了。

我們再來復習一下 1.0 和 2.0 版本的路線圖:

1.0,藍色框為開放的能力:

2.0,相比 1.0 新增了紫色框的內容:

而 Apollo 1.5 的路線圖是這樣的,其中黃色部分的內容是這次所開放的內容:

可以看到,在開源軟件平臺層面,這次開放了地圖引擎(Map Engine)、感知(Perception)、規劃(Planning)、端到端深度學習(End-to-End)四個能力。而在云端服務平臺層面,這次開放了高精度地圖(HD Map)、仿真模擬平臺(Simulation)兩部分。硬件方面,Apollo 開放了對于激光雷達的支持。

把這些能力和 1.0 版本所開發的能力相加,Apollo 1.5 所能實現的功能如前所說,就是「定車道晝夜自動駕駛」,也就是說,如果你想基于 Apollo 開源代碼做自動駕駛,用了 1.5 版本的這套東西,可以讓你的車子實現單車道內的自主駕駛和跟車功能。

允許我跳脫一下說句題外話:百度這個 Apollo 1.5 發布會,做的相當技術范兒,如果不是對于自動駕駛技術有較深研究的記者,可能會聽的很暈。當然,發布會到場的不止媒體,合作伙伴和潛在合作伙伴聽了這些,可能會很「享受」。

但是在這里還是有必要去分解一下技術層面的東西。

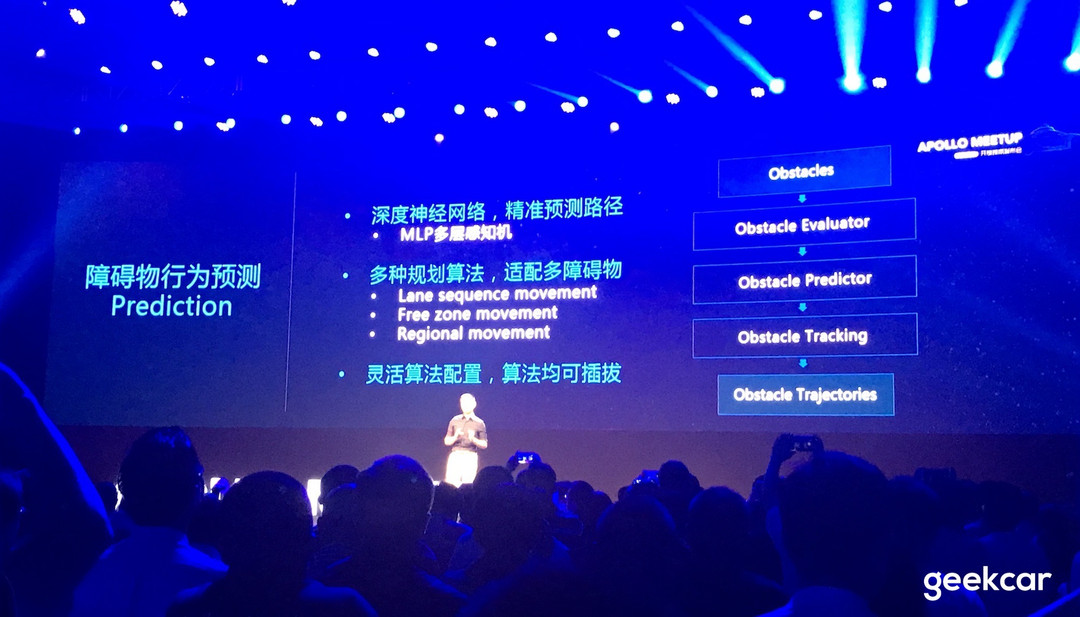

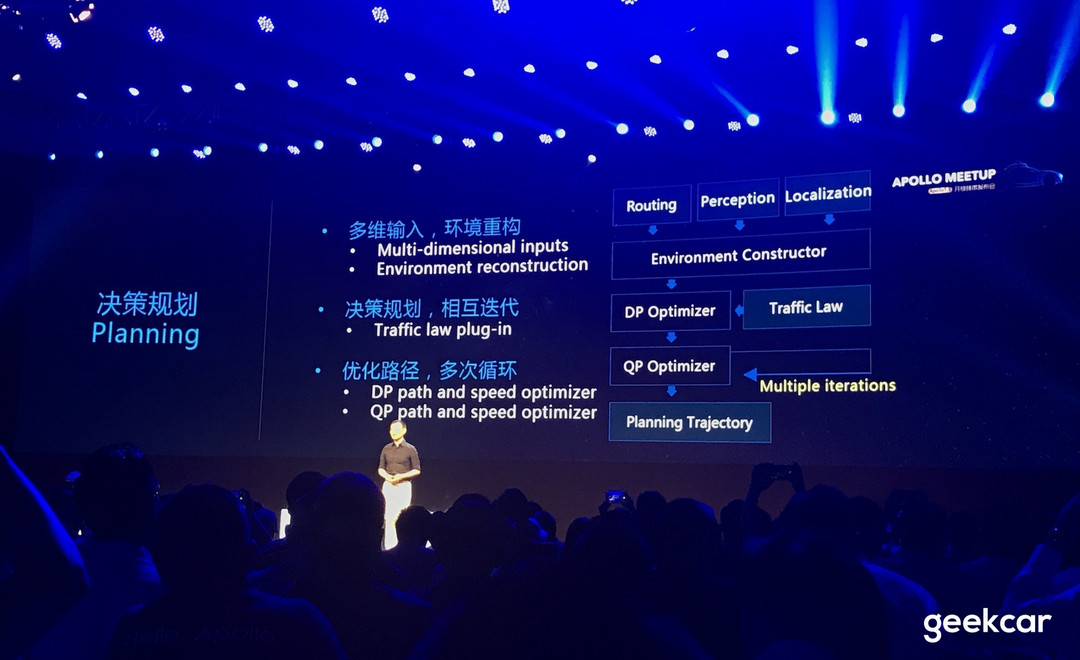

來看看這次 1.5 版本開放的五大能力:障礙物感知、決策規劃、云端仿真、高精地圖服務、端到端的深度學習。

其中按照 Apollo 平臺研發負責人王京傲的說法,前四個能力是「如期開放」的,而在 Apollo 1.5 這個時間節點上開放端到端的深度學習能力有點兒「意料之外」。

在我看來,選擇開放什么能力,是由每個階段的目標所決定的。從 1.0 的封閉場地自動循跡發展到 1.5 的定車道自動駕駛,障礙物感知、決策規劃、仿真測試、高精地圖這幾項能力,其實是必須要開放出來的,否則很難實現 1.5 的目標。

先說障礙物感知。按照百度的說法,這個能力是基于深度學習實現的。具體原理是,通過「參考硬件」Velodyne 的 64 線激光雷達采集周圍環境的點云數據,然后使用英偉達的 GPU,通過 CUDA、CuDNN、Caffe 技術實現對于障礙物的精準識別。一方面,可以實現對障礙物的行為預測,另一方面,為了適配不同的障礙物,Apollo 也會提供不同的算法。

這也解釋了為什么百度要在 Apollo 1.5 里開放對于激光雷達的支持。

而作為百度投資的公司,Velodyne 今天也在現場發布了一個消息:他們正式在國內上市 32 線激光雷達產品 VLP-32C(請記住,是 32C)。另外,對于 Apollo 生態成員,Velodyne 還會提供「特殊服務」:如果這些公司需要激光雷達裝在自己的自動駕駛測試車上,Velodyne 會提供更短的交貨周期、專項技術支持,當然還有「生態成員專屬價格」。

決策規劃:系統可以對無人車收集的數據進行篩選聚合,在決策規劃這個模塊對這些數據進行重構,基于此,運用不同的優化器,為無人車畫出最安全、最光滑的行車路徑。具體看圖吧,懂的同學自然懂:

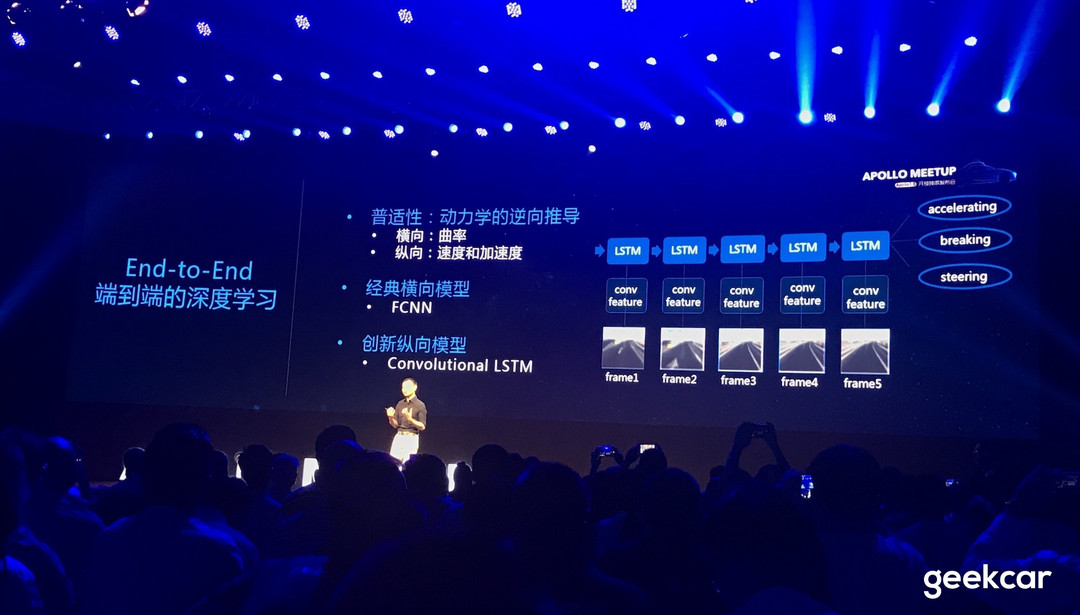

端到端的深度學習:既采用了卷積神經網絡,也采用了創新性的基于深度學習的神經網絡。

高精度地圖:這是實現自動駕駛的基礎之一,此前我們也專門用一篇文章介紹過百度高精度地圖的具體采集、制作過程。百度認為他們的高精度地圖具備精細化程度高、生產效率高、覆蓋面廣這三個核心優勢。

百度的目標是到 2020 年,Apollo 高精度地圖將覆蓋全國所有高等級道路及重點城市道路,目前開放的是全國范圍內高速公路與特定城市道路的高精度地圖,精度在 15-20cm 的級別。

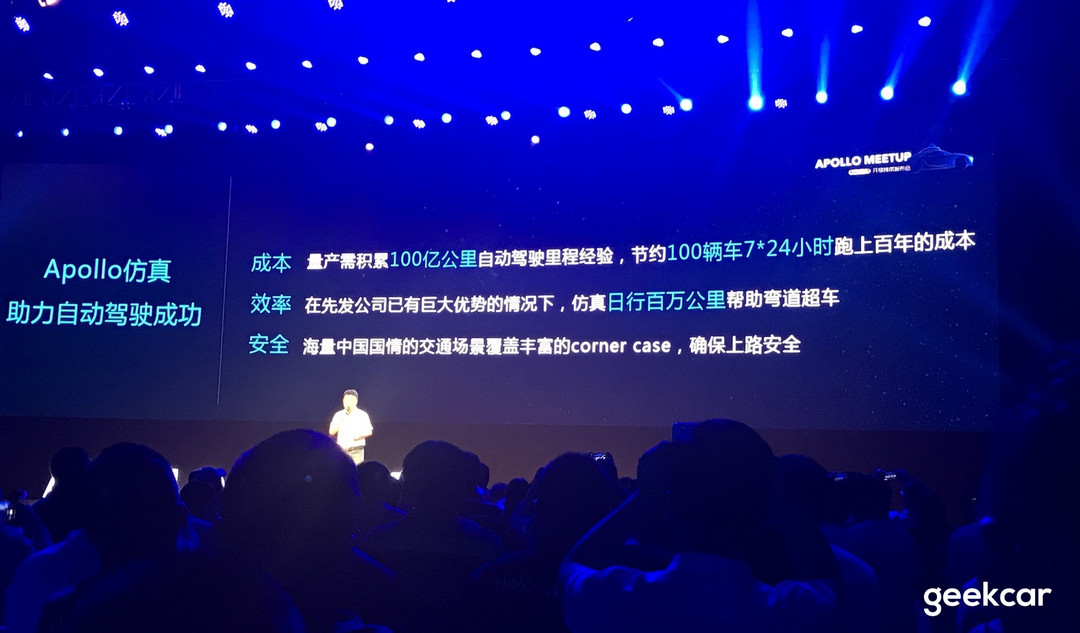

云端仿真:百度稱之為自動駕駛的「加速器」。它的意義在于,不需要實際用自動駕駛測試車上路實測,在仿真平臺上就可以進行「虛擬路試」,達到快速鍛煉算法以及積累數據的目的,節省成本,提升效率,快速迭代。

Apollo 仿真平臺的優勢在于內置高精地圖、擁有海量場景、有云端計算能力以及可以提供專業度量體系(度量體系也就是所謂的「裁判員」,用來評估測試的算法水平如何)。

按照百度給出的信息,Apollo 仿真平臺的虛擬運算能力可以達到「日行百萬公里」。

好了,以上就是對于這幾個新增開放能力的介紹。說實話,百度在發布會上給出的信息量要遠大于我所寫的,他們對每個能力的講解都非常詳細。如果你是自動駕駛技術的開發者,可以去 Apollo 的官網了解更多,如果你是吃瓜群眾,這部分有個基本了解就夠了。

當然還有一種可能:作為吃瓜群眾,沒準兒你看了這些東西,也想去 DIY 一個自動駕駛車玩玩?

說完了技術,再來聊一些關于 Apollo 計劃更宏觀的東西。

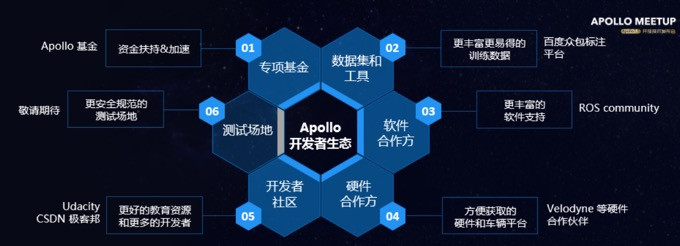

「開發者」這個詞,是百度方面反復提及的,作為一個開放的自動駕駛計劃,開發者的重要性不言而喻,如果不好理解的話,可以參考安卓的例子。用百度的話術來說就是:開發者的成功,就是 Apollo 計劃的成功。

在發布會現場,三個「開發者」從不同的角度聊了聊自己的體會,他們分別是金龍客車、Momenta 以及智行者科技這兩家創業公司。

金龍把一輛 6 米長的巴士進行了硬件改裝,灌入 Apollo 1.0 的代碼,在一周之內讓車輛具備了封閉場地循跡能力。而這也標志著 Apollo 的應用從乘用車拓展到了商用車領域。

Momenta 和智行者提供了兩個 Apollo 1.5 的應用案例。

Momenta 的 CEO 曹旭東介紹說,他們基于 Apollo1.5 做的自動駕駛測試車,在白天和夜晚場景下可以完成對于前車突然并線、行人、自行車橫穿馬路等交通場景的精準識別。而當路上出現垃圾桶、大型犬及紙箱等非典型交通場景時,車輛也能做出準確判斷,提供安全穩定的行車決策。Momenta和 Apollo 的合作主要是為了驗證障礙物識別和激光雷達感知部分的能力。

至于智行者,他們和 Apollo 的合作主要基于高精度地圖和云端仿真。在北京某個公園目前已經投入了一種「無人駕駛掃路機」,智行者為它提供了無人駕駛解決方案,而這其中就用到了 Apollo 的高精度地圖及定位服務,實現了自動避障、自主循跡、定點起停、自主掃地等功能。另外,智行者還利用了云端仿真平臺進行自動駕駛模擬測試。

據百度介紹,在經過了兩個多月的發展之后,Apollo 生態目前的合作伙伴數量增加到 70 家左右。

至于整個 Apollo 開發者生態的構成,可以用百度副總裁鄔學斌在現場展示的一張圖片說明:

其實從 1.0 到 1.5 再到未來的 2.0,可以看出的是,百度很看重 Apollo 的迭代能力,做個可能不恰當的比喻,這就有點兒像特斯拉的 OTA 遠程更新。作為 Apollo 生態的合作伙伴,不斷地獲得自動駕駛能力的更新,可能這也是一件有「生命力」的事兒。

而當問及 Apollo 到底如何贏利的時候,鄔學斌的回答簡短但卻意味深長:不在現有價值鏈里淘金,而是從云端提供服務。

來源:極客汽車

作者:綜合報道

本文地址:http://www.155ck.com/news/jishu/56653

以上內容轉載自極客汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。