滴滴又出事了。

距空姐乘滴滴順風車遇難3個月后,悲劇再次發生。8月24日,浙江樂清滴滴順風車司機將一名女性乘客強奸后殺害。

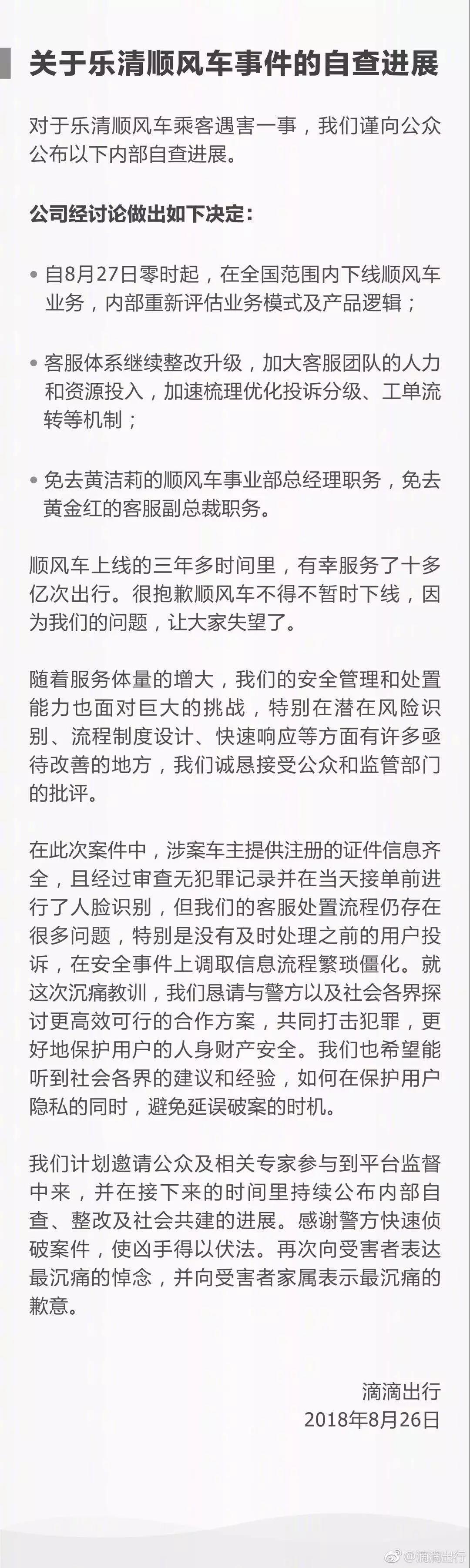

8月26日,滴滴出行對此作出回應:下線順風車服務,罷免順風車業務相關負責人,三倍賠償。但這似乎也無法將輿論的怒火平息。

滴滴作為國內目前最大的出行平臺,累計出行十億次,爆發個位數的嚴重刑事案件屬于小概率事件,以此全盤否定一個出行公司并不理智。現在最應該探討的,是滴滴究竟錯在何處?如何改進?

《汽車商業評論》采訪了京師律師事務所田濟民律師,結合我國現行法律與行政法規做以下三點探討。

線上對線下的審查管理體制有待完善

“第一,滴滴沒有盡到合理的審查義務或者說沒有一個線上對線下有效的管理體制。當然這點確實也是很難的,但是作為一個關系民生的企業應該努力完善。”田律師說。

他認為,滴滴作為出行公司,并沒有權利義務去調查每一個司機與乘客的的身份是否安全無害,至少在注冊流程中去完成所謂的嚴格審核,滴滴沒有權利、沒有義務,也根本無從完成。

但掌握與分析大量的出行數據是滴滴絕對可以做到的——比如順風車路線的監控與預警。

當順風車業務既定規劃好的路線被完全改變,最早提出異議的并不應當是當事人,滴滴完全有能力去監控到潛在危險隱患,出行公司掌握車輛定位、地圖路線的能力為何不能被應用于維護用戶安全?但顯然,滴滴有能力做到的預警功能,卻在線上對線下的管理體制中有所缺失,于是一個20歲的樂觀女孩離開了我們。

投訴處理機制有待完善

“第二,對于投訴問題沒有能夠及時有效的解決。例如投訴司機后應該如何有效的處理投訴問題,對不同投訴應該有不同的處理方式。”

當客服以同樣的心態,以及同樣的流程,去處理不同的投訴之時,問題出現了。也許輿論會凸顯客服的冰冷態度和過于流程公式化,但錯不在客服個人,而在整個投訴處理機制。

滴滴順風車的下線正是調整投訴機制的最佳時機——引入“重要性-迫切性”優先機制成為最佳解決方案。

當面對涉及人身安全的投訴出現,意味著“重要性-迫切性”維度的雙重優先權,即重要緊急事件應當被第一時間優先處理。引入該機制也許能未雨綢繆,避免一些悲劇。但顯然,滴滴的客服機制中成千上萬的投訴信息并未按照緊急、非緊急、重要、非重要的維度來安排特殊處理,于是有威脅人身安全性質的多個投訴石沉大海,一個空姐離開了我們。

應急預案機制有待完善

“第三,面對緊急情況沒有應急處理方案,處理方式過于機械化,具體案件中的報警者(受害人或其親友)、警方與滴滴,三方溝通存在障礙,這涉及到法律層面的隱私權與取證權的平衡。”

田律師認為,依據我國的相關法律規定,保護隱私權是滴滴應該做的,取證權則歸屬于警方,并非遇害者親友。于是滴滴拒絕向無法即刻證明身份的陌生用戶親屬提供司機方信息,無可厚非。由警方向滴滴取證從而依法獲取司機方信息,也是唯一的合法途徑。

一位前Uber、前滴滴員工(Uber員工,Uber被滴滴收購后納入滴滴,因此對兩家公司有切身經歷和直觀對比)在社交平臺中稱,Uber和滴滴雖然業務高度重合,但雙方邏輯完全不同。

Uber客服享有和經理層員工同樣的權利,包括進出任何一個辦公場所、封禁任何一個人的賬號、扣任何人的錢(數額不限)等行為。但在滴滴,客服基本上是沒有任何權利的,滴滴客服的唯一權限并不是處理,而是反饋。

甚至在警方需要協助的情形下,滴滴客服也需要提供介紹信、立案通知書、兩個警官的警號,并通過傳真發過來,三者缺一不可。往往走完這些流程,“黃花菜都涼了”。

于是問題不在于不作為,而是在于不順暢、不快速——同樣是出行公司,Uber的“一鍵救命”應急預案系統則值得借鑒。

美國Uber也出現過類似惡性事件,Uber在自己的軟件里加入了內置報警功能,如果乘客感到不安全,可以通過Uber軟件中的安全標志撥打911,一旦電話接通后,乘客可以根據Uber顯示的實時地點快速說清自己的地理位置。

同時在一些大城市,Uber還在測試和警方合作,在呼叫時乘客不需要匯報自己的位置,軟件會自動將GPS定位、乘客信息、車輛外觀以及車牌號實時自動分享給911調度員。此外,如果乘客不方便報警,還可以通過Uber軟件內置的另外一套安全措施悄悄共享自己的地理位置給指定聯系人。

這個功能出現以后,NBC記者做了一個實驗,他在事先不知道地址的地方通過內置軟件報警,警察趕到現場只用了5分鐘。如果報道屬實,NBC記者報警后“5分鐘警方到達現場”,與趙某親友報警后“31分鐘警方得到滴滴提供的車主信息”,成為了同樣的事件不同的結局的重要分岔路——最佳救援時機被錯過,生還可能性一分一秒在流逝。

滴滴下線如果只是響應政府的勒令以避風頭,毫無意義。但如果下線是為了整合各地警方資源,并且添加“一鍵救命”功能,那么下線變得意義重大。

亡羊補牢,為時已晚,但絕不容許更晚

對于出行平臺而言,龐大的私家車主群體,既是滴滴構建出行帝國的一磚一瓦,也不可避免地成為千里之堤存在的每一個潛在蟻穴。

當行兇者借助平臺司機的身份實施犯罪,其社會問題的本質并沒有發生變化,當輿論把矛頭齊刷刷對準了滴滴的潛在疏漏之時,我們提醒讀者:一家企業努力完善所有安全預警機制,也只能為用戶提供一條遇險后求生的捷徑,并不能完全杜絕安全隱患。事件被關注的同時,也是在提醒全體用戶進一步提高個人安全防范意識,盡早發現險境,盡早以有效的方式報警與求救。

不知道還有多少個鮮活的生命會在未來以類似的遭遇離開人世,但請關注安全出行的滴滴們引以為鑒。能力越大,責任越大。你們做不到的,沒人會去責備;若你們做得到的,請不要亡羊補牢;若已經到了亡羊補牢之時,補救工作務必盡早盡善盡美。

來源:汽車商業評論

本文地址:http://www.155ck.com/news/pinglun/75664

以上內容轉載自汽車商業評論,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。