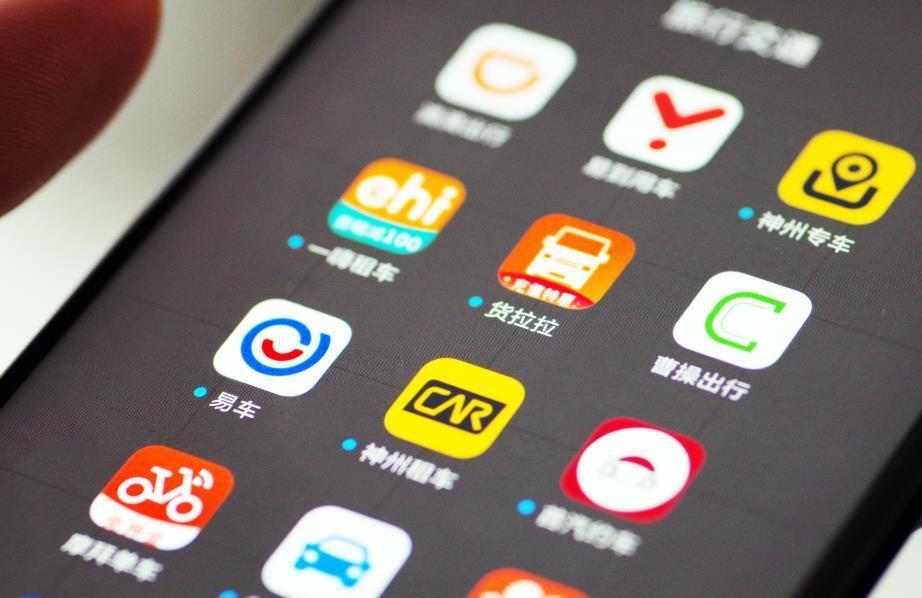

共享出行的市場上,滴滴已經收割了八成左右的市場份額,剩下的魚塘正在吸引著越來越多的攪局者,其中最多的參賽選手可能是車企。

車企們最早在2015年便有了向出行轉型的念頭。彼時,奔馳全球總裁的裁撤便提出要全面展開“數字化轉型”,并拓展出了自己的共享出行服務(含網約車、路線管理、充電、共享汽車、泊車)。沒過多久,寶馬、大眾等外國車企和出行服務商Uber、Lyft達成合作,向出行服務商轉型。

在國內,車企們對于新趨勢的反應總是慢半拍。即使在滴滴瘋狂攻城略地,和Uber中國、快的激戰網約車的時候,也只有部分車企開始向出行領域投石問路,不過主要是停留在資本合作層面的站隊。最早開始的是吉利集團的曹操出行和寶沃的神州專車,二者的業務都始于2015年。

直到去年,車市開始出現了十數年以來的第一次負增長,趨勢顯露,車企們才下定決心下場做自己入局,成立自己的公司,開發運營各自的打車軟件。距離車企的“出行熱”已經過了一年多,車企們逆風翻盤了嗎?

國內新能源汽車進入網約車已經是大趨勢,在部分城市(如廣東深圳、東莞)還已經出臺了明文規定。新能源汽車比燃油車更低的成本,這也降低了車企進入出行行業的門檻。對于擁車的車企來說,進入網約車市場天然的優勢。

車企進入出行領域并非單純為了賣車。汽車產業在延伸,車企整從制造商向產品服務提供商、從經營產品向經營用戶轉型。對于車企來說,出行能幫助盤活資產,完成汽車生產制造、使用、運營、報廢的閉環。

目前,六大國有車企都已經成立了自己出行公司,包括一汽集團的“一汽出行”、東風汽車的“東風出行”,以及長安的“長安出行”、北汽集團的“華夏出行”、上汽集團的“享道出行”。

車企基本都是燒自己的錢在做出行,多方合作也能夠分攤成本,增加車量調度能力,同時補齊互聯網運營能力,這也催化了互聯網公司與車企、車企與車企之間的跨界聯姻。以一汽為例,旗下除了有自己的易開出行和紅旗出行,還有和東風、長安、騰訊阿里合作的T3出行、和大眾合作的摩羯出行。

一位行內人士告訴36氪,隨著各地網約車申請牌照窗口期關閉,車企孵化多個出行項目一方面是為了占據在更多城市的牌照機會,”避免和南京、上海一樣關閉了申請機會“,另一方面,主機廠其實還是希望自己能單干,把流量掌握在自己手上,“萬一T3不行了,一汽、東風沒準還有自己的平臺能兜底。”車企從自營再到合作的兩手準備,也可以看出車企在這波轉型中還是相當謹慎的。

國內部分車企出行布局

雖然大家并不會拒絕孵化多個出行項目,大部分的車企們在往出行轉型上的節奏并沒有想象中那么激進。

出行服務在駕駛鏈上包括車輛購置、用戶獲取、司乘運營、供需匹配等,一家企業想要把每個環節都做好,不僅需要資金、技術和互聯網的經驗投入。車企的網約車平臺基本上是自營車隊的B2C模式,前期訂單還沒上量時,用于補貼司機的人力成本、擁車都是大頭的支出。

在人力上,車企屬于傳統制造業,出行項目的領頭人們“基本都是老制造業出身的人,掏自己的錢做運營補貼,搞互聯網的人都是用投資人的錢給用戶做補貼,做自己的用戶數據,這兩種是截然不同的方式”,一名行業人士表示。

這在開城節奏上也能有所反映。和滴滴相比,車企在本地基本都是納稅大戶,再加上建立產線解決了當地就業和城市發展的問題,其出行平臺也能夠資源互換到政府的扶持。因此,大多數車企的出行平臺都會優先落地車企所在的大本營,但平臺在其他城市的開城速度則相對緩慢。

以長城汽車的歐拉出行為例,一位內部員工告訴36氪,上線一年期間只在保定、石家莊和成都落地,平臺平均半年開一個城市,其中在成都這樣的互聯網經濟兵家必爭之地,歐拉出行“每周虧損一百多萬”。其稱,在保定,歐拉出行的合規化比滴滴更早,在當地的日單量上也能和滴滴匹敵。

不過,被車企蠶食的市場也引發了滴滴的關注,前述員工表示,目前在保定,雙方也正在互燒補貼,“就看誰先收手,然后達到一個相對穩定的狀態”。而在南京,被譽為“國家隊”的T3出行也在機場砸下“0元打車到市區”的活動,上線百天的日訂單量已經飆到了10萬。

受限于重資產的B2C打車模式,車企們和出行服務商們也在想辦法用更輕盈的方式拓城。曹操最近一直在利用順風車開城,僅11月前半月,曹操已經借助順風車進入了20座城市;首汽也在通過C端運力和dp商的加盟來補充運力。

但無論大家布局的節奏如何,現在還沒有一家能夠在所有城市實現完全盈利,甚至連滴滴也還沒有成功。“彈藥跟不上,(車企)在一個城市看不到光,不會輕易去開下一個城,一味靠貼錢是命不長的。”

此前,T3出行的一位高管此前告訴36氪,幾年曾有人預測自主品牌五年內只有三到五家存活,車企的出行熱潮也可能伴隨車企變動,“接下來可能倒下一批”。而在36氪與其他比T3出行更早上線的車企出行平臺工作人員交流的時候,可以發現從業者普遍信心不足,最終達成的結論都是“很難打過T3”。

現在距離車企的“出行潮”興起只有一年多的時間,還很難判斷這個預言是否準確,但很顯然大家現在都在保守得嘗試。

縱觀整個出行市場,盡管大眾的出行需求還沒有到頂,受到監管等因素的限制,出行的蛋糕并不能無限做大,出行領域還在不斷吸引更多的選手入局。

除了車企以外,網約車領域還有很多小的出行運營平臺、以及尋求數字化轉型的巡游出租車公司、租賃公司和傳統運力公司。人多了,一畝三分地也不夠分了,司機端最明顯的感受便是,日單量變少了,收入相比以前也緊縮了許多。

東莞市交通運輸局透露,10月1日至11月13日,東莞網約車日營收僅為157元,日接單10單一下的車占據61%,這意味著東莞市的司機一個月無休,平均工資可能還不到5000元,而同樣的情況也出現在曾經網約車行業最活躍的深圳市場。

因此,對于車企的出行項目來說最關鍵的問題還是獲客。其中,高德、美團的聚合平臺、滴滴的開放平臺都是好方法,基本上,大多數車企的出行平臺在初期都會與一家聚合平臺達成合作。

然而,聚合平臺在幫助車企低成本上量的同時,也衍生出了一些“甜蜜的煩惱”。一位業內人士表示,平臺上各個平臺價格透明,競爭激烈,平臺間用來對比參照的因素只有價格,加上聚合平臺上用戶即用即走,很難產生對平臺的粘性。

這或許也暴露了一個問題:聚合平臺的導流使得車企很容易對其產生依賴,忽略了自有渠道的搭建,聚合平臺的終極目標還是盈利,這也意味著小平臺未來在與聚合平臺博弈的話語權會降低。有業內人士向36氪透露,首汽約車在接入了高德、百度地圖和美團聚合打車后,單量大頭已經不是自己經營四年的APP了,而是聚合平臺。

為了留下聚合導流來的客人,大部分車企會在網約車上增添宣傳物料,通過給予乘客乘車折扣等方式誘導下載APP、給予成功鼓勵乘客復乘的司機一定的補貼,這種“挖墻腳”的行為現在也是聚合平臺和車企之間公開的秘密。同時,為了建設好自有平臺,車企還在不斷補充新的出行場景,如公務用車、豪華車、包車、城際拼車、順風車等等。

不過,這種通過價格傾銷的模式堆砌起來的用戶習慣其實非常脆弱,站在消費者的角度,不管什么黑貓白貓,能抓到老鼠就是好貓,停止補貼后一旦平臺的響應率、服務跟不上,客源必定會流失。“車企在前期必須會忍受這種流量的困擾,因為沒有流量就沒有一切,我們要活下來,現在只能給別人做嫁衣。”·

活下來,還是為聚合平臺做嫁衣,現在小的車企可能只能選一樣。

來源:36氪

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/103774

以上內容轉載自36氪,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。