合資車企中外方爭執多年的股權之爭 ,終于在汽車外資投資將全面開放之時有了定論。繼特斯拉獨資、寶馬控股華晨寶馬后,外方強勢取得控股權的多米諾骨牌倒下,越來越多的外資企業借勢獲得控股權。

在最新“奧迪一汽”新合資公司中,奧迪和一汽的股比為60:40,與一汽大眾50:50的股權相比,可以說,在新的合資項目中,中方讓出了話語權。

這不是中方第一次讓出話語權,大眾在中國的三個合作伙伴中,除了上汽還在堅守外,另一家合作伙伴,大眾江淮也已經成為大眾75%股權控股的合資公司。這也使得上汽奧迪陷入被動局面,如果讓出控股權,不符合上汽一貫的做法,但是如果堅持50%,未來奧迪的資源又將如何分配?

這不是上汽奧迪一家遇到的問題,外資車企在華借新能源汽車機會擴大股比并非首家,此前,寶馬已經收購華晨寶馬25%股權,使得寶馬在華晨寶馬中的占股擴大至75%,此筆交易將于2022年完成。

2022年是個分水嶺,據媒體報道,1月26日,工信部新聞發言人黃利斌表示,按照中央進一步擴大開放的統一部署,2022年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過2家的限制,屆時汽車外資投資將全面開放。

政策保護走到了盡頭,可以預見的是:在股比上,大眾只是打了個頭陣,不出多時,其他企業都會效仿的,甚至有些還會像特斯拉一樣走極端的獨資路線,中國車企將面臨與外資企業的直面競爭,中國汽車工業借“新能源彎道超車”的愿望還能實現嗎?

中方放棄控股權,眼下取得的好處是顯而易見的。在奧迪一汽項目中,可以看到的是,在中方讓出股權的時候,也得到了更多外方的資源輸入。

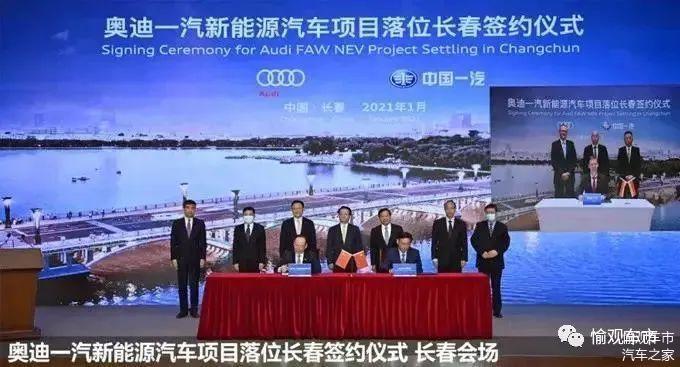

奧迪品牌擁有了在華控股的首家合資公司——“奧迪一汽新能源合資公司”,德方和中方的股比為60:40。“奧迪一汽新能源合資公司”成立的同時也宣布:未來這一由大眾主導的合資公司將生產基于奧迪與保時捷共同開發的PPE平臺(Premium Platform Electric)的純電動車型,2024年投產,屆時將由一汽奧迪銷售公司進行銷售。

根據大眾方面的解釋,PPE平臺由奧迪與保時捷合作開發,未來在大眾集團內將供給奧迪、保時捷、賓利等豪華品牌使用。保時捷Macan純電動車型就誕生于PPE平臺。

眾所周知,引進保時捷國產一直是上汽大眾的心愿,2019年初,大眾集團CEO迪斯曾會見上汽集團董事長陳虹,探討保時捷國產問題,但之后卻再無相關消息傳出。

這次PPE在長春國產,意味著,一汽將比上汽提前拿到保時捷國產的資格。作為大眾集團旗下高端定位的純電動車平臺,大眾選擇將基于PPE的車型在占股60%的奧迪一汽生產,顯然比放在股比50%的上汽大眾收益更大。

那么問題來了,上汽奧迪50%的股比,是否還能堅持下去?作為大眾在華三家合作伙伴之一,也是奧迪在華的第二家合資企業,上汽奧迪將面臨兩難的選擇,如果選擇與一汽一樣放棄平等的股比,意味著是話語權的喪失,要知道,在過去的合資期間,公平股比下,相對平等的話語權,至少讓上汽大眾在研發能力的本土化研發上,大大超前于一汽大眾。

如果上汽奧迪合資公司,中方讓出股比,受到影響最大的,第一就是很難有話語權去爭取更多的本土研發能力。而“市場換技術”本來就是當初合資的初衷。當然,上汽奧迪也可以堅持50%對等的股權和對等的話語權,但是,在另外兩家合資公司股比紛紛被大眾控股的前提下,這對上汽奧迪意味著很可能是大眾引進國產資源對另外兩家合資公司的傾斜。

實際上,被動的不僅僅是上汽奧迪,隨著股比的放開,未來越來越多的合資公司,都將面臨同樣的問題。

大眾開了頭之后,外方提出在合資企業中擁有更多的股比,將成為越來越多外方效仿的做法。而對于中方來說,將面臨艱難的選擇,是迎合外方,讓出控股權還是堅持?如果堅持,外方不再受股比限制,既可以成立新的合資公司,取得控股權,同時也可以像特斯拉一樣獨立完全“單干”,這對未來的汽車市場格局將帶來怎樣的影響?

“對于大眾來說,增加股比也是天經地義,畢竟,誰不想實現利益最大化?”汽車行業資深分析師鐘師認為,可以說通過新能源汽車借勢控股,也是大眾“聰明的做法。”鐘師同時認為:從寶馬到奔馳開始,未來,中方本來就相對弱勢的合資企業,外方擴大股比增強話語權是勢在必行。

而從趨勢上看,目前新能源汽車市場僅占總體市場的5%左右,隨著新能源汽車市場規模的越來越大,外方對股比的控制欲也將越來越強。新一輪的競爭已經到來,對于合資企業外方而言,近年來隨著新創車企的的全面加入競爭,這些上百年歷史的所謂傳統的汽車企業,也在受到市場的壓力,紛紛轉型,在此過程中,一些本來在合資公司中并沒有起到多少作用的中方,很可能繼續成為外資車企在中國轉型的“相對阻力”,取得話語權,從某種意義上看也是外方不想受到牽制,增強自身競爭力的一種手段。

畢竟在現階段,新能源汽車市場,真正的競爭尚未開始,特斯拉在中國市場獨資取得成功的效應帶動下,誰都蠢蠢欲動,想憑借新能源市場的新機遇,取得在中國市場下一階段競爭的優勢地位。

在奧迪一汽成立以后,奧迪負責中國業務的杜斯曼坦言,“伴隨奧迪一汽新能源合資公司落戶長春,我們將進一步擴大在中國市場的影響力,并通過本地化生產,強化高端純電動汽車制造商的定位。”

只是對于中方來說,保護傘沒有了,“市場換技術”已成“過去式”,外方再也不受政策約束,甚至獨資可以獲得更大的市場。失去外資庇護后,中資車企是否還能贏得未來的競爭?

愉觀車市認為:這也并不意味著所有的合資企業外方都會加強控股權,畢竟有些中方在合資中,也同樣起到重要的作用。比如上汽集團,在通用汽車一度破產的時候,還曾出手相救。另外,也有一些并不依靠合資發展起來的車企,已經奠定了自己的競爭力。應該說,在過去的歲月中,前期中國車企得到政策紅利,有人善于抓住機會,有人即便有了紅利,機會還是溜走了。

如果我們換個角度看,被外資控股的,中方都屬于相對弱的。所以,對于中國車企來說,永恒不變的定理是:強者自強,只有使得自己更強大,無論政策如何變化,都不會改變與外方對等的話語權,也將繼續在未來的市場中保持競爭力。

來源:愉觀車市

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/137411

以上內容轉載自愉觀車市,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。