莫等閑、白了少年頭,空悲切。

汽車,已經誕生了137年。縱觀整個世界車壇,那些世人叫得響的造車大腕,個個都成為了百年“老字號”,無不左右著汽車行業的發展方向。倘若論資排輩,縱使這些銷量表現在中國市場已經“震天響”的頭部自主品牌,都還只是剛剛邁進成熟發展期的少年。

這些少年郎,也確實沒有虛度光陰,正處在意氣風發之時。

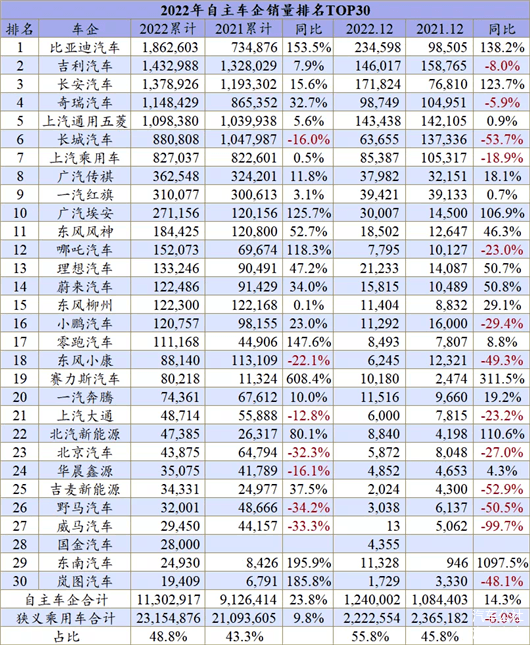

去年,整個自主品牌陣營實現全年銷量突破1130萬輛,同比增幅達23.8%。尤其,2022年最后一個月,自主品牌的市場份額已經高達55.8%,達到了正常月份的歷史之最。未來,自主品牌的市占率必將進一步走高,也將很快實現全年累計銷量占比過半。

的確,中國車企在不斷努力。如今市場份額的提升,洞見的是自主品牌在售車型的底層技術和研發理念正在不斷被國人接受。但這些變化,實則經過了漫長的發展過程。

4G63到DM-i,見證技術的進步

若干年前,中國汽車市場有一個非常有意思的現象:市面上很大一部分的自主品牌車型,打開引擎蓋之后,發動機卻印著三菱的logo。

那時,國產車剛剛起步,對于引擎、變速箱等這些核心零部件還沒有成熟的研發體系。因此,自主品牌開始向國外各大知名品牌請求技術支持,奈何卻只有當時處于財務危機的三菱同意向中國品牌出售發動機。

于是,1997年,三菱在沈陽建立了航天三菱,次年在哈爾濱建立了東安三菱。其中,航天三菱主要引進了4G6X系列引擎,包含2.0L和2.4L兩種排量的四缸發動機;東安三菱主要引進了4G1系列1.3L和1.8L排量的引擎,以及4G93。從此,三菱發動機以國產的形式大量進入中國。

雖然,當時三菱提供的發動機技術不是最先進的,但其成本較低,并且有著極佳的穩定性和可靠性,讓很多自主品牌趨之若鶩。以4G13和4G18為例,選擇裝車的就有比亞迪、吉利、長安、江淮、眾泰、中華、長城、青年蓮花等多個自主品牌。

據不完全統計,2000年前后,三菱發動機在自主品牌里的裝機份額是說一不二的老大,比例一度高達90%。

而提起三菱的發動機,車迷們熟知的EVO身上所搭載的那臺號稱功率可達“千匹”水平的4G63T引擎,其自吸版本4G63也曾出現在很多自主品牌車型上。比如,中華尊馳、駿捷,哈弗H3,帝豪EC8,陸風X7以及 眾泰T700和SR9等當時多款主流銷售車型,都曾使用過這款航天三菱生產的發動機。

水能載舟,亦能覆舟。一方面,三菱引擎讓自主品牌不再“無芯可用”,解決了當時不少企業急于將新車推向市場的燃眉之急。但另一方面,三菱當時也有一個“霸王條款”,所有的引擎都是捆綁變速箱一起出售,也制約了自主品牌在動力系統方面的自研能力。

當市場的規模不斷擴大,“年邁”的三菱發動機因為技術過于老舊,在噪音、油耗等方面已經無法滿足新車型要求,主動求變的中國汽車品牌開始走上自主研發之路。長安、長城、吉利等紛紛開始建立自己的發動機研發體系,隨著技術愈發趨于成熟,藍鯨、蜂巢等已經成為一張張響當當的動力名片。

時代的大潮奔騰不息,新卷起的浪潮已然是勢不可擋的電動化。面對由此而來的市場變革,自主品牌依然堅持潛心鉆研,并不斷突破。以吉利雷神動力、比亞迪DM-i等插電式混動系統的裝車量在不斷攀升,相關車型也逐漸開始占領市場。

從大到強,開創新的時代

三十年河東,三十年河西,莫欺少年窮。

如今,從三菱在國內這兩家動力企業的發展情況,即可以看出自主品牌在發動機的自主研發方面所付出的努力和取得的進步。隨著自主品牌在發動機研發方面不斷取得新的進步,東安三菱和航天三菱兩家企業的發動機市場份額也在不斷下滑。

其實,早在2019年,日本三菱汽車就將其所持有的東安三菱15%股份出售,此時的消費者才突然驚詫:原來三菱發動機神話已不再。現在,東安汽發(DAE)已經成為了長安汽車下屬東安集團的控股企業,為自主品牌的發動機研發貢獻力量。

在創造4G63神話的三菱發動機背后,投射出的是一部自主品牌的進步和奮斗歷史,也反映了中國汽車品牌的蛻變與升華。

不可否認,自2009年中國成為全球最大汽車市場以來,面對市場井噴式的發展,新產品如雨后春筍般擴充,卻依然未能徹底擺脫自身“大而不強”的標簽,自主品牌在很多細分市場還是一片空白。

的確,中國僅有20多年的自主汽車研發過程,在長期一段時間的市場結構中可以明顯發現,沒有技術沉淀的自主品牌,絕大多數只能屈居在市場的底層,以“性價比”的姿態努力分一杯羹。

這樣的局面,導致自主品牌辛辛苦苦賣上百萬輛車所賺的錢,還不如人家幾十萬輛來得輕松。而另一方面,發動機作為汽車的核心三大件之一,也因為外部采購而損失了大量利潤。

好在,自主品牌并沒有因此而成為那些世界汽車巨頭的附屬品。得益于中國市場的消費潛力,促使中國汽車市場快速膨脹,這也成為了中國汽車發展的溫床,先前用市場換技術埋下的種子,開始生根發芽。無論是向領先集團主動學習,還是通過逆向研發,自主品牌的不斷進步,讓中國汽車進入了一個技術快速更迭的新時代。

尤其隨著電動化轉型不斷推進,中國汽車在技術方面的研發進步得以體現,PHEV、DHT、智能座艙等已經成為自主品牌的實力象征,并不斷推動自主品牌走得更遠,走向世界深處。

技術換市場,讓世界“滿江紅”

曾經,沒有發動機等三大件相關技術的自主品牌,以“有奶便是娘”的理念四處尋找汽車巨頭認親。現在,有了自己的核心技術攥在手上,自主品牌開始向那些汽車巨頭“輸血”。

奧迪將采購DM-i動力系統?雖然,比亞迪和奧迪方面對此都進行了辟謠,但在以前,縱使有天馬行空般的想象力,也無法將這兩家“風馬牛不相及”的企業牽扯在一起,更別說還是自主品牌作為技術輸出的一方。

這背后,實則體現出市場以及整個汽車行業對于自主品牌在技術方面的積累和進步給予了非常高的認可。其實,以比亞迪和吉利為代表的頭部自主品牌,已經開始向各汽車巨頭輸送包括動力系統等多個領域的優勢技術。

2019年,比亞迪與豐田宣布成立合資公司并簽訂了合資協議,雙方將共同開發性能更加優異的純電動車。此外,吉利與雷諾也展開了合作。雷諾將動力總成從集團剝離并與吉利組建合資公司,而吉利還將在韓國市場為雷諾提供技術支持,為后者的新車型提供先進的混動技術以及CMA模塊化架構。

在具體車型方面,搭載比亞迪弗迪動力系統的豐田全新純電轎車bZ3已經開啟了預售,未來奔馳A級轎車也或將摒棄與雷諾合作開發的1.3T發動機,轉而使用吉利的新型四缸發動機。

從新能源賽道,到傳統的燃油車賽道,中國汽車品牌已經不是以前靠“買買買”吸引外人目光,而是用技術和實力在世界的舞臺上爭奪話語權。

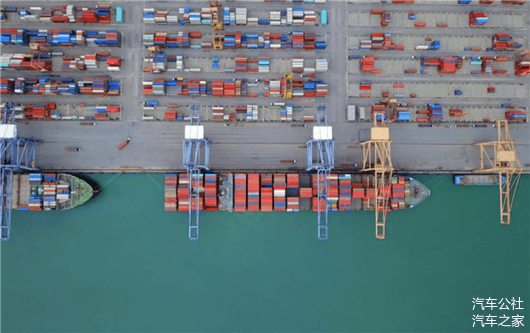

不僅將優秀技術輸出,中國汽車品牌也在努力擴充新的市場,讓中國紅飄向世界各地。2022年,中國汽車累計出口達311.1萬輛,同比增長54.4%,并且成功超越德國,成為世界汽車出口第二大國。

不僅在銷量上實現突破,中國汽車出口的市場范圍也越來越大。

從主要出口國家的數據分析來看,我國汽車出口最多的國家為墨西哥、智利、沙特阿拉伯、比利時,累計出口量均超過15萬輛。此外,澳大利亞成為我國汽車第五大出口國,而出口英國和俄羅斯的整車數量也在不斷增長。

以俄羅斯為例,根據《汽車展示》和俄新社下屬的《汽車產業評論》分析,2022年有近500家中國汽車銷售店在俄開張,使總數達到1041家,約占俄羅斯所有汽車銷售店的三分之一。截至目前,數量最多的中國品牌汽車銷售店是奇瑞集團下屬的Omoda品牌,接下來依次是星途、奇瑞、吉利和中國一汽。

并且,隨著中國汽車在技術方面的不斷進步,諸如日本、德國等這些擁有眾多汽車巨頭的市場,中國汽車品牌也會不斷取得銷量方面的突破,比亞迪、蔚來就是最領先的代表。將來,還將看到更多自主品牌在海外市場開疆沃土。

打鐵還需自身硬。一直以來,技術和市場都是相輔相成的,若想打開更多的市場大門,必須有著更為領先的技術優勢。現在,自主品牌已經逐漸擺脫了那個“沒有技術,只是廉價”的刻板印象。然而另一方面也需要明白,自主品牌的出口之路還有很多工作要做。

考慮到,如今中國出口汽車的平均價格還是1萬多美元的水平,大概只有德國的三分之一。如何轉變那些海外成熟汽車市場中的消費者對于中國汽車的態度,還需要一定的時間,也是自主品牌在走出去時需要重點考慮的議題。

但毫無疑問,中國汽車品牌總有一天也會進入世界汽車金字塔的上層領域。給予它們一些信心,正努力扎根全球各大汽車市場的自主品牌,終將會讓世界“滿江紅”。

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/195191

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。