“長安入股‘引望’了,趕快關注下!”

昨晚八點半的時候,剛剛把車停進小區地庫,工作群里就蹦出這樣一條信息。抄起電腦包、手機、飯盒這些個零碎下車,然后是打開充電口插槍,再順手設置個晚上十點充電樁啟動。在按鎖車按鈕的同時,我掏出手機。

心里正尋思著:不是5月頭上,長安發布的那個《投資合作備忘錄》進展公告里面,就說過要在本月底前正式入股了么。所以這次發了正式公告,算是“靴子落地”了嗎?

圖|《投資合作備忘錄》是去年11月末簽的,磨嘰到現在其實已經大半年過去了

正琢磨著,手機屏幕刷開了。然后我就看到了羅列在公告里的“10%股權”“115億”這幾個數字——好吧,真真夠刺激的晚間重磅大新聞啊。

“引望”敞開大門,但長安還是遲了

“為什么不和華為一起搞一個智選模式,為什么要搞Hi模式?第一,長安的戰略,是做汽車一定要有自己的品牌,不能是別人的品牌,如果是做別人的品牌,那就不對了。第二,長安做事情,要符合國家產業政策的要求,因為其他模式我認為是有問題的。”

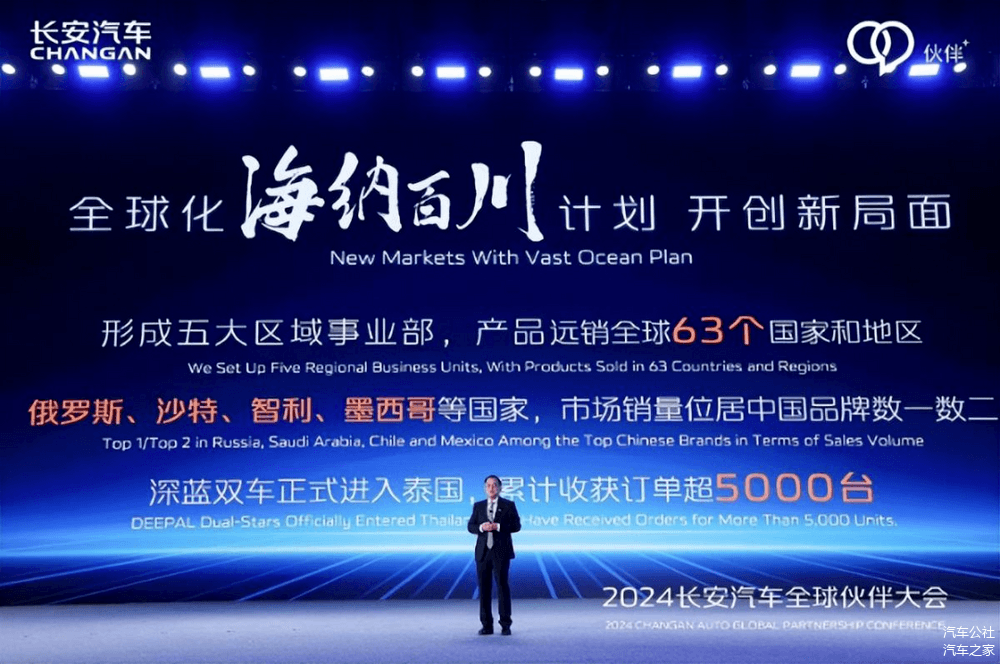

圖|平心而論,朱董事長今年1月大會上說的話,站在其企業角度上也是理所應當的

大家應該還記得,今年1月長安汽車董事長朱華榮在2024長安汽車全球伙伴大會上,針對“長安汽車與華為的合作模式”這個問題的回答。彼時,許多人將其理解成了“長安與華為關系的破裂”的象征。而1月16日,隨著深圳引望智能技術有限公司成立,由華為百分之百控股的新聞被披露出來,此前偏惡意的那種推測似乎得到了“實錘”。有人甚至還腦補出,華為與長安的合作關系已經破裂——長安既要又要漫天要價,最后華為干脆掀桌子玩兒了。

這當然是無稽之談。但對于當時泛濫的小道消息,兩家企業都沒專門去費心搭理。一直到今年5月6日,長安發布了去年末與華為簽署《投資合作備忘錄》的最新進展公告,明確將在今年8月31日前簽訂最終交易文件。而現在我們也都知道了,長安汽車投資引望的模式,是以聯營企業阿維塔科技,以115億元人民幣來購買華為持有的引望10%股權。而由此大家也可以輕易換算出,“引望”的估值高達1150億元規模。

一直以來,外界普遍認為賽力斯是華為最好的一個伙伴。相比之下,以華為的視角長安的地位是要“靠外”不少的。所以7月28日在賽力斯發布“擬投資深圳引望智能技術有限公司”的公告后,各方都在猜測賽力斯將會成為“引望”的首個車企股東。不過現在的事實已經證明了,看起來關系沒那么近的長安汽車,已經成為了第一號合伙人。

圖|由于新 問界M7以及M9的大獲成功,現階段賽力斯的小日子可以說是非常不錯

當然這其中有一個細節,是非常耐人尋味的。

根據去年11月末發布的那份《投資合作備忘錄》,其明確的長安汽車投資“引望”的上限是40%。基于此類信息披露前的談判周期推算,雙方就“引望”展開的接觸,最早也許能追溯到去年的7~8月份。而彼時,一舉扭轉華為在汽車行業內戰局的問界新M7尚未公布,無論問界、阿維塔,乃至于極狐,當時各路“華系”汽車的銷量都是不咋地,車BU尚處于巨額的虧損預期之中。

在這個背景下,盡管各方自始至終都承認華為在相關領域內握有強大的技術儲備,但就當時而言其品牌號召力遠不及一年后的現在。所以“引望”在當時的估值想必也好不到哪里去。想必也正是因為這種情況,所以落到《投資合作備忘錄》中的長安汽車擬參股上限,竟然有40%那么高。

毫無疑問,盡管今日長安正式參股的決定依舊是無比正確的,但最好的時機顯然已經錯失。以至于115個億,只能換來10%的股權。

圖|阿維塔兩年多來面臨的問題是一貫的——外界評價不低,但是車輛銷路一般

不過,我們似乎也可以根據這個上限比例,來推測華為愿意出讓的“引望”股權比例上限就是這40%。而現在長安一家占股10%,外加幾乎肯定也會入局的賽力斯,那是否意味著名額還剩下兩個?所以,到底是享界、智界或者尊界這背后的哪兩家?亦或是,華為并不打算保持絕對控股,所以這三家全都一起?

不過呢,在缺乏足夠信息的前提下這樣強行硬猜其實沒有意義。目前只有一點是可以肯定的,隨著長安汽車的這只“靴子”落地,又一個國內汽車產業的超級Tier1巨頭,將隨著華為對車BU進行剝離的操作,隨著各家車企合資方一一參股,而逐漸顯出最終形態。

2024年,就請別再糾結“靈魂”了

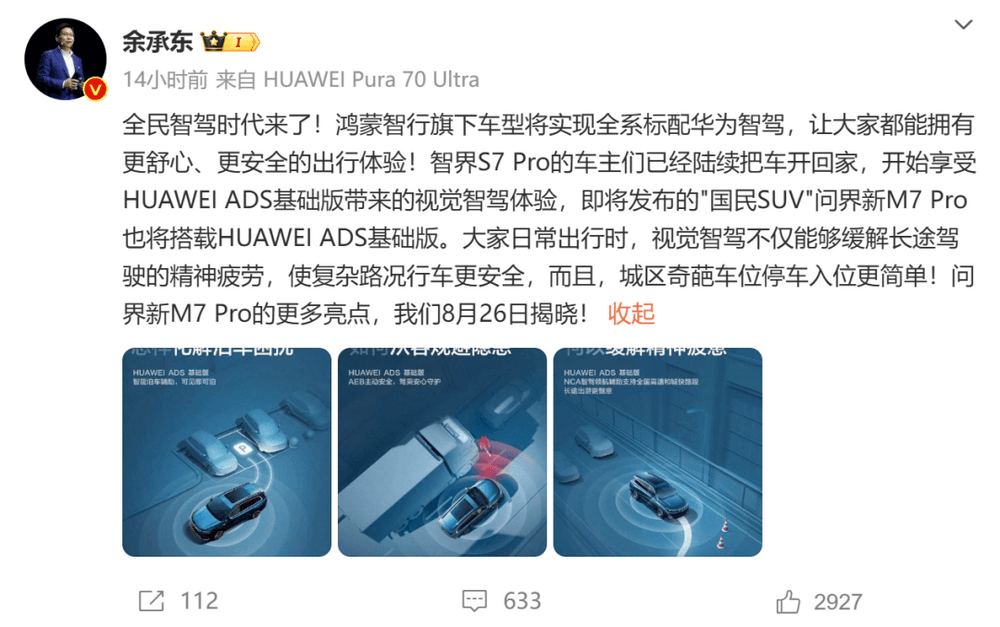

“全民智駕時代來了!鴻蒙智行旗下車型將實現全系標配華為智駕,讓大家都能擁有更舒心、更安全的出行體驗!”身居華為常務董事,同時兼任終端BG以及智能汽車解決方案BU董事長職務的余承東,昨天(19日)中午在其微博個人主頁上,于一條推廣新M7 Pro的博文中如是說道。

誠如他所言,繼2023年智能座艙成為新車標配,2024年我們又將迎來全民智駕的時代——任何一款在今年發布的新車,必須要有個配備了至少L2級智駕駛配備智駕系統的高配版本,幾乎已成為某個車型能夠在市場上立足的前提條件。在這一點上各方認識是如此統一,以至于不少合資品牌甚至在傳統燃油車型換代時,不遺余力推進燃油車型的智能化。不僅要配備智能座艙,ADAS也是不能少的,而且至少要做到撥桿變道的程度。

所以在這種整個市場都將智艙+智駕視為剛需的環境下,傳統車企可以說是亞歷山大的。因為迄今為止的案例都已經證明了,這些企業無論通過對何種途徑,去弄個像樣的智能座艙系統或許還算是問題不大,但若想進一步搞出靠譜的智駕系統,則難度就未免有些超綱了——無論傳感器數據整合、算法,還是行車數據的積累,自主智駕系統的開發令每一家有志于此的傳統車企大撓其頭。

在這種普遍的現實困境下,“引望”的意義也就被突顯出來了。更重要的是,其不僅僅是智能駕駛系統或者智能座艙系統,作為提供技術貨架產品的供應商,“引望”能為車企全套或者部分的智能車控、智能車云,以及智能車載照明/燈光系統,甚至根據用戶需要對各種功能和系統實現定制化。簡而言之就是,這是一家可以幫助在歷來軟件和信息技術方面存在嚴重短板的傳統車企,一步跨過眾多的現實障礙,真正意義地走個捷徑。

圖|擁抱這個就將失去“靈魂”嗎?

當然,有路可走,卻不一定人人都愿意走。其中的阻力也是顯而易見的。誕生于2021年的“靈魂說”,雖然一經發表就遭到外界普遍的質疑,但剖析本質,其實際上是傳統車企對于核心技術控制權旁落、以及被太過“高級”的供應商分潤走過太多利潤的焦慮感。

然而站在2024年中回望,這些擔憂實在是有些多余。畢竟以目前市場的趨勢,企業首要關心的應該是能否繼續留在牌桌上。至于其他的,全都是次要的。而基于上述前提,既然現在有了“引望”這種明確“幫助車企造好車”的存在,那么直接一個字“干”就完了。起碼你得把眼前的麻煩應付過去。

實際上,如果有企業擔心自家汽車產品的利潤,被鴻蒙座艙、乾坤智駕、途靈底盤這些瓜分殆盡,其實華為也提供了一個折中的辦法——入股。1150億的估值固然驚人,但請考慮一下其所能帶來的價值。畢竟寧德時代在2019年底的時候,市值還在2000億這條線上。而現在雖然經過多次“收割”,市值又是多少呢?

“引望”的含義,若只從字面理解的話,大致意思是“引頸而望”的意思,或者直接將之理解為“遠眺”的動作。考慮到其掌握的技術實力在其所涉及行業中的地位,盡管目前沒有官方的解讀,但將之解讀為“引領中國汽車產業之希望”,似乎也大差不差。

當然上述理解中,最關鍵之處在于,基于華為車BU四年來在國內汽車產業的種種作為,絕大部分人讀到這里的時候是不會對前面這個解讀產生異議的,甚至不會產生什么“這樣不夠謙虛”之類的情緒。

圖|面都現實,也需要勇氣

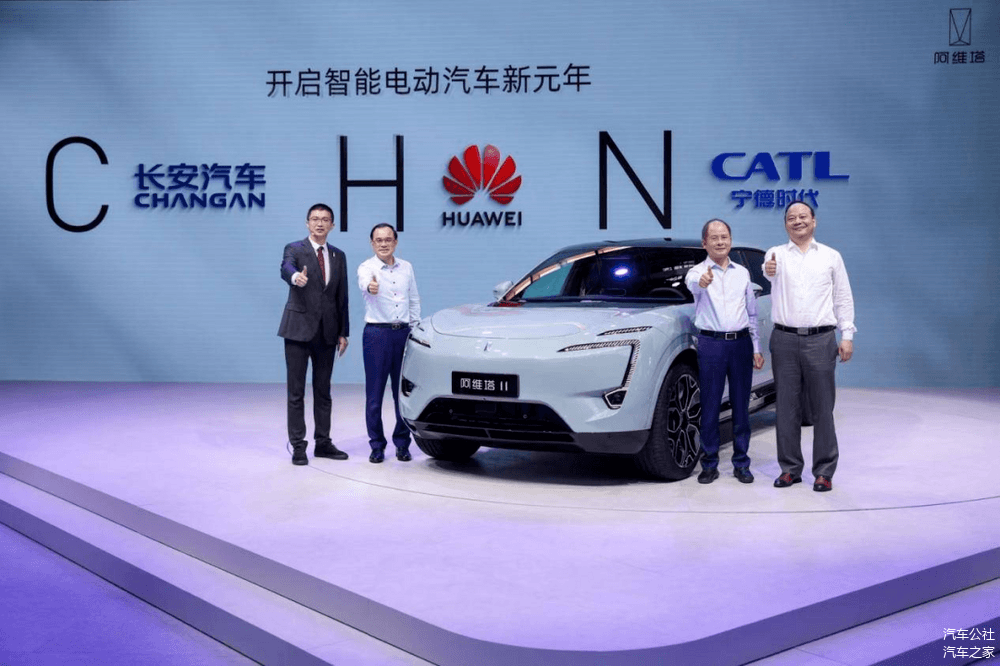

今年4月份北京車展前夕,車BU在發布ADS3.0以及乾崑品牌之際,官方微博一口氣TA了ARCFOX極狐、長安汽車、阿維塔、深藍汽車、嵐圖汽車、猛士科技、廣汽傳祺、鴻蒙智行、AITO汽車、智界汽車等10個品牌。華為智能汽車業務“朋友圈”的版圖拓展可謂神速。當時,筆者第一時間想到,是世紀初那個轟轟烈烈的汽車品牌“合資化大潮”的時代。

在那個我國車企以及自主品牌還很羸弱的時代里,合資就意味著汽車產品的基礎設計、核心系統乃至于營銷,均由海外車企負責。國內合資只需低頭服從管理然后認真生產,就能享受海外車企品牌價值,而代價只是利潤分賬。其實華為的智選車模式也是類似的——華為與合作方車企一同負責總體設計,并且由華為負責提供智艙和智駕等核心系統,同時也負責主要部分的營銷任務,甚至提供渠道。而車企同樣只需要認可共同管理然后認真生產,就能享受品牌價值,代價也不過是利潤分成。

所以為什么有些車企對外海巨頭的控制會甘之如飴,卻對本國企業心懷如此抗拒呢?當然,現在這些也不再重要了,甚至抗拒也沒有關系的——畢竟純零部件供應商身份的“引望”,正式登場了。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/241958

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。