新年新氣象,這一點在廣汽集團身上得到了充分體現。

在春節長假收官之際,廣汽集團迎來重要人事變動。2月13日,廣汽集團第六屆董事會第80次會議選舉馮興亞出任董事長,標志著曾慶洪時代的落幕,廣汽集團翻開了嶄新的一頁。

當下汽車產業正經歷前所未有的變革浪潮:新能源變革方興未艾,人工智能重構汽車產業,智能化、數字化、網聯化等新技術不斷涌現。在這場產業巨變中,作為廣汽集團新任掌舵人,馮興亞肩負著帶領企業突破發展瓶頸、重塑競爭優勢的歷史使命。

馮興亞上任后,首要任務是解決廣汽集團面臨的生存和發展難題。

亟待解決的生存難題

廣汽集團當前面臨嚴峻的經營困境。雖然年銷量規模達到200萬輛的可觀水平,但集團整體盈利狀況令人擔憂。

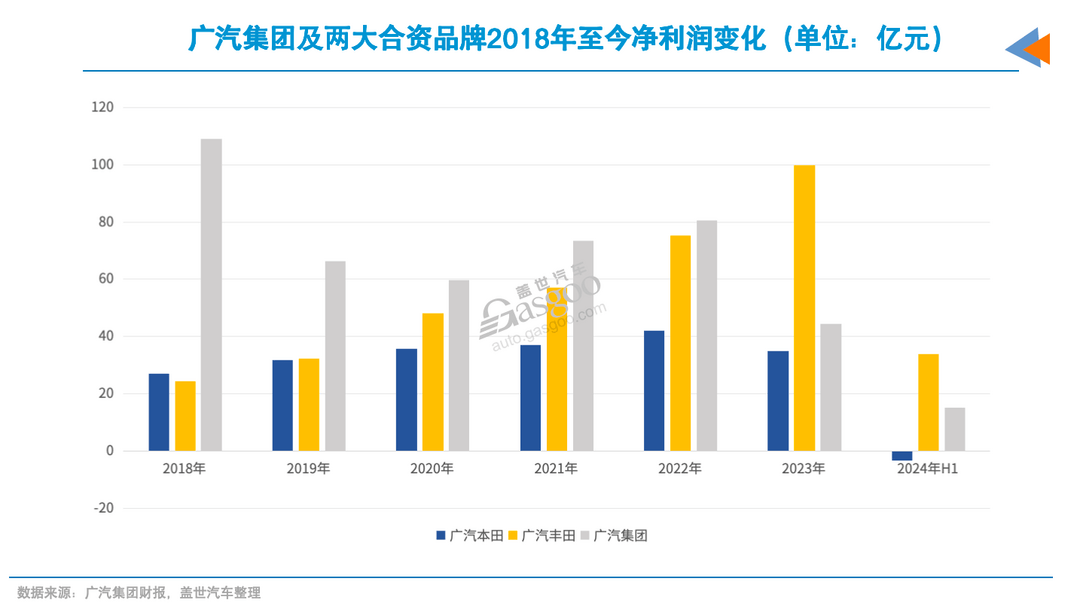

根據2024年業績預告,廣汽集團預計凈利潤僅為8~12億元,同比降幅超過70%。更值得關注的是,若扣除非經常性損益,報告期內凈虧損規模將達到33~47億元。這一業績表現與兩年前形成鮮明對比——2022年時廣汽集團年凈利潤高達80億元,扣非凈利潤也超過70億元。

對于業績大幅下滑,廣汽集團歸因于價格戰沖擊、合資業務份額收縮以及銷量下滑等多重因素。值得一提的是,為應對市場壓力,廣汽集團及其投資企業在2023年投入了約180億元的銷售補貼等商務政策支持。

廣汽集團的盈利能力自2022年下半年開始明顯減弱,這與國內汽車市場競爭格局的劇變密切相關。2021年以來,我國新能源汽車市場進入快速發展期。隨著新能源技術日益成熟,規模效應逐步顯現,市場已進入油電同價甚至“電比油低”的新階段。

在此背景下,過度依賴“兩田”(廣汽豐田和廣汽本田)的廣汽集團,不得不通過加大終端讓利來維持傳統燃油車市場份額。

雪上加霜的是,其新能源品牌埃安在大眾市場面臨來自吉利銀河、零跑汽車等品牌的強勁競爭,原有競爭優勢逐漸削弱,銷量承壓明顯。2024年,廣汽集團整體銷量較上年減少50萬輛,這也直接拖累了集團利潤表現。

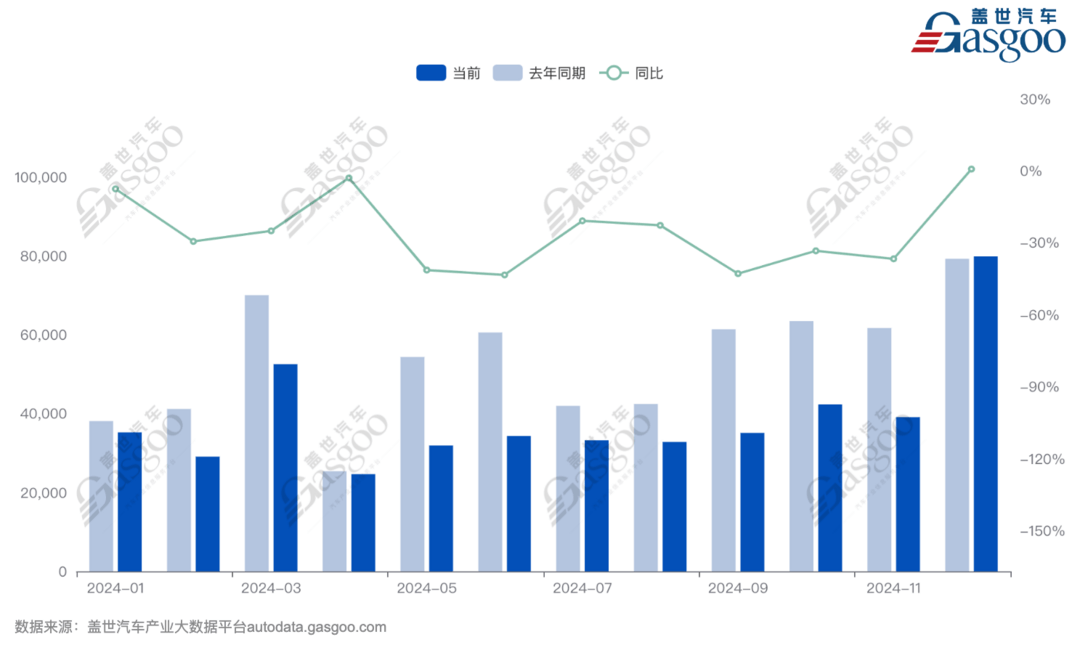

廣汽集團2024年銷量

業績下滑的深層原因在于廣汽集團單車毛利率偏低。從銷量規模來看,廣汽集團位居國內車企頭部梯隊,但2023年其乘用車毛利率僅為2.55%,遠低于行業10%左右的平均水平。

同時,廣汽集團營運效率也亟待改善。其總資產周轉天數高達790余天,遠超比亞迪、長城汽車380余天的水平,這不僅意味著運營效率偏低,也暗示企業可能存在過度壓縮庫存、縮短生產周期等問題,增加了財務風險。

改善集團盈利能力、提高單車毛利,是馮興亞上任后的關鍵任務之一。

自主業務“大而不強”

在自主品牌戰略上,廣汽集團主要布局傳祺、埃安、昊鉑三大產品線。與上汽集團、吉利等競爭對手相比,廣汽采取了相對聚焦的“少而精”路線。這兩大品牌均把握住了各自發展的歷史機遇,但在市場競爭加劇時期卻顯現出后勁不足的問題。

傳祺品牌成立于2008年,正值自主品牌開啟“正向研發”之際。彼時,經過前20年左右的市場培育,自主品牌通過模仿、學習以及借鑒等手段,以低端車型入局占據了四成市場份額,完成了原始的技術和資金積累,擁有了自主研發的實力和底氣。順應市場趨勢,廣汽集團推出傳祺。

廣汽埃安2024年銷量

經過前期市場培育,傳祺一度打造出GS4、GS8等爆款油車產品,在巔峰時期年銷量超過50萬輛,躋身自主品牌頭部梯隊。其中,傳祺GS4在2015年上市當年銷量就達到13萬輛,兩年后年銷量一度突破30萬輛。

然而,隨著市場進入存量競爭階段,加之電動化轉型步伐偏慢,傳祺品牌增長勢頭逐漸放緩,年銷量回落至40萬輛。

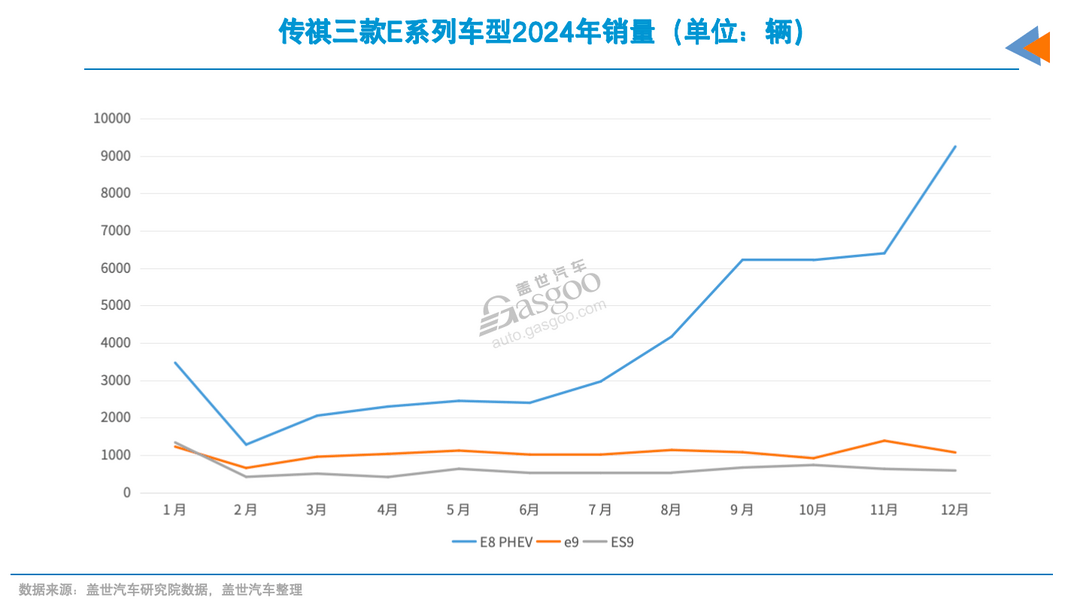

MPV車型已成為傳祺銷量支柱,擁有M6、M8、E8 PHEV三款熱銷MPV車型,去年合計銷量約為16萬輛,占總比的四成。但問題是,M6、M8尚沒有插混版上市。而三款E系列新能源車型,除E8外,其他兩款車型銷量一般,月均僅在千輛左右。

埃安品牌是廣汽集團布局智能網聯新能源市場的戰略載體。2017年前后,我國新能源汽車市場發展正處于初級階段,“新四化”(高端化、電動化、網聯化、智能化)剛被提出不久,廣汽集團就嗅到了新賽道的潛力,發布埃安品牌。

憑借高性價比與領先續航里程等優勢,埃安在10-25萬元區間取得不錯成績,并在B端市場打開了局面,到2023年銷量達到48萬輛。但隨著市場競爭加劇,品牌優勢有所弱化。2024年,埃安年銷量同比下滑22%至37萬輛。

與此同時,埃安高端化嘗試——昊鉑品牌也因市場形勢變化而未能達到預期目標。由于鴻蒙智行強勢殺出,疊加小米汽車的橫空出世,昊鉑首款量產車型昊鉑GT出師未捷,產銷爬坡緩慢。

從銷量來看,傳祺和埃安兩大品牌年銷量都在40萬輛左右,在自主品牌中處于頭部梯隊。但是,一味追求銷量而忽視利潤的代價是極大的。從財務表現看,現階段兩大品牌對集團的利潤貢獻有限。

財報數據顯示,2023年廣汽集團四家重要合營及聯營企業貢獻凈利潤138.6億元,而集團整體凈利潤僅44億元,顯示自主業務板塊實際處于虧損狀態。在合資企業投資收益下降的情況下,這一問題更顯突出。

面對這些挑戰,提升自主品牌的盈利能力,而非簡單追求銷量增長,將是新任董事長馮興亞的重要課題。

“兩田”走低

分析廣汽集團財報可以發現,其經歷了一個顯著的轉變過程。2018年時廣汽集團整體凈利潤達到109億元,創下近8年來新高,其中重要合營企業及聯營企業貢獻約53億元,自主油車業務也有數十億元的盈利貢獻。

但從2019年開始,國內汽車市場競爭環境發生根本性變化。市場由增量轉向存量,資源向頭部車企集中,進入淘汰賽階段。同時電動化、高端化和智能化浪潮的到來,迫使車企加快轉型步伐。

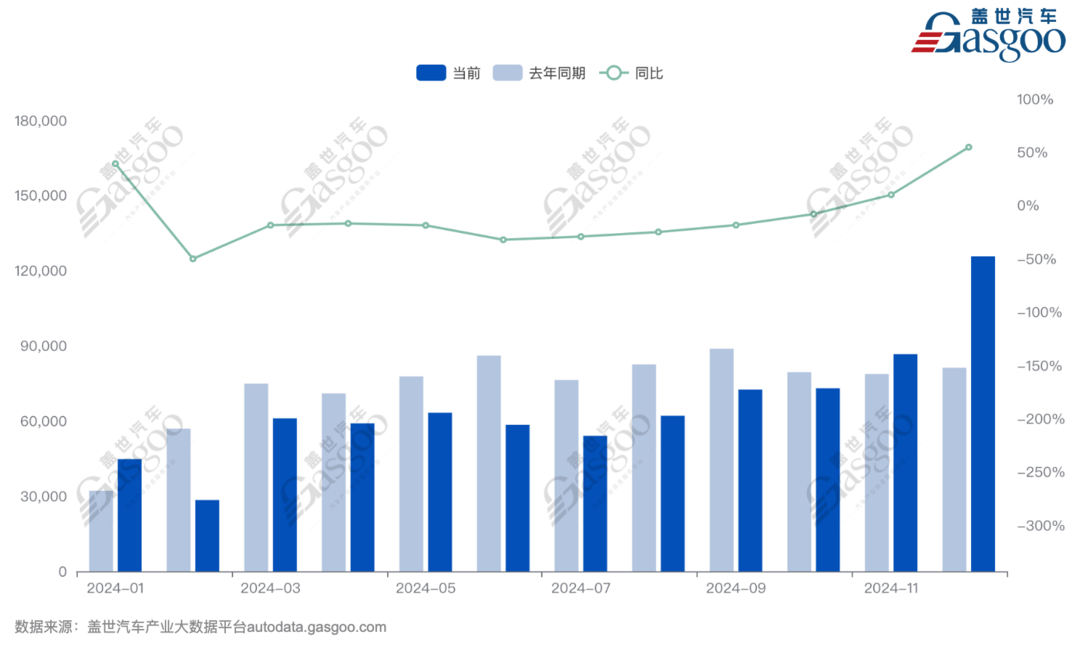

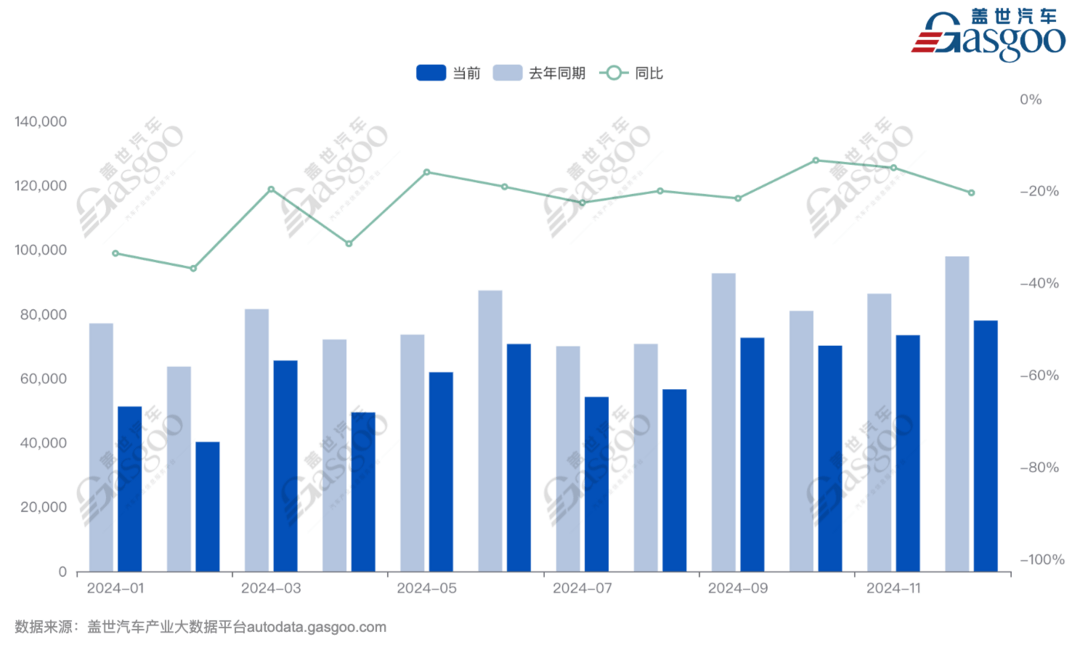

廣汽本田2024年銷量

在這樣復雜多變的市場環境下,廣汽傳祺銷量持續下滑,直到去年才恢復到40萬輛規模。同時,廣汽集團加大了在電動化、智能化兩大賽道的投入,將重心轉向新能源品牌埃安。僅2023年,廣汽集團投入近84億元用于科技創新,累計研發投入已達450億元。

投入加大而盈利減少導致自主業務陷入虧損。數據顯示,2019年至2022年5月底,僅廣汽埃安累計虧損就達37億元且呈擴大趨勢,至今仍未實現盈利。2022年,時任廣汽集團董事長曾慶洪曾表示,“現在全世界造電動車的,只有特斯拉(比亞迪)賺錢,其他都在虧。”

隨著自主板塊盈利走弱,“兩田”(廣汽豐田和廣汽本田)成為廣汽集團業績的主要支撐。2018年時,“兩田”為廣汽集團貢獻凈利潤約51億元,占比不到一半。但隨著兩大合資品牌銷量增長,“兩田”在2022-2023年連續兩年合計凈利潤突破百億元,成為保持集團盈利的關鍵。

然而到2023年,危機開始顯現。由于比亞迪、理想、零跑、吉利銀河等新能源品牌崛起,油電同價時代來臨。從當年下半年開始,包括“兩田”在內的合資品牌不得不加大終端促銷力度以保住市場份額。這導致廣汽集團2023年第四季度出現罕見虧損。

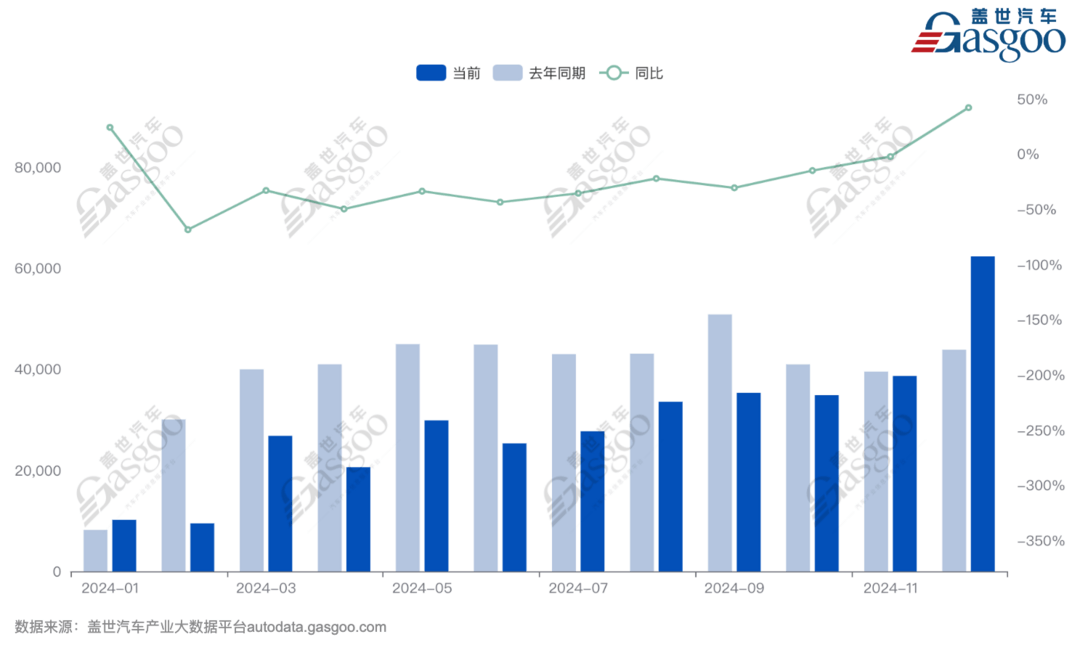

廣汽豐田2024年銷量

2024年形勢進一步惡化。新能源品牌將純電動車和插混車價格下探至10萬元以內,“電比油低”趨勢明顯,極大沖擊了日系、德系等主流油車市場份額。

乘聯會數據顯示,2024年國內轎車、SUV銷量前五名已全被新能源車型占據。雷凌、雅閣這樣的傳統暢銷油車,不得不采取數萬元讓利策略來維持市場份額。

降價策略讓廣汽豐田短暫地保住了市場份額,2024年銷量達到77萬輛,同比增長17%,但相較2022年的百萬輛規模差距明顯。廣汽本田更是效果不佳,同年銷量同比下降26%。更重要的是,“以價換量”導致盈利大幅下滑。廣汽本田2024年上半年凈虧損3.3億元,廣汽豐田同期凈利潤下降63%至33.8億元。

合資集體走弱的困境短期內難以改善。業內普遍認為2025年將是中國汽車市場的關鍵之年,價格戰、技術競爭和市場格局洗牌將達到空前激烈程度。蓋世汽車研究院預測,由于豐田和本田2025年新能源車型布局有限,產品競爭力有待考驗,廣汽豐田、廣汽本田銷量預計將分別下降20%、30%。

在此背景下,馮興亞的一項重要工作就是扭轉合資品牌頹勢,重新梳理與外資合作伙伴的關系。這對于廣汽集團的未來發展至關重要。

如何錨定新技術、新產業

智能電動化已成為汽車行業的必然趨勢,但其發展規模和制勝技術仍難以準確預判。當前汽車企業都在不斷試錯中前行,根據市場反饋調整戰略方向。

在這場新舊動能交替過程中,ICT與汽車產業加速融合,新技術不斷涌現。短短幾年間,軟件和AI深度重構了汽車產業鏈,端到端大模型、自動駕駛、艙駕融合、壓鑄工藝等技術逐步改變整車制造流程。與此同時,飛行汽車、具身智能等新興產業也成為車企重點布局方向。

在眾多新技術和新興產業中,由于無法準確預知未來潛力,企業選準賽道就顯得尤為關鍵,否則可能會被副業拖垮。正如長安汽車董事長朱華榮所說,智能化時代技術迭代速度之快,甚至“有時候連什么概念都搞不明白又發展了,根本學不過來。”

這不僅考驗企業的資金實力,更要求企業領導者對新興產業的市場潛力具備精準的洞察力和預判能力。盲目跟風只會導致竹籃打水一場空。比如恒大集團進軍礦泉水、糧油、乳制品等非主營業務最終慘敗,阿里巴巴瞄準機器智能、智聯網、金融科技等風口設立的達摩院也已解散。

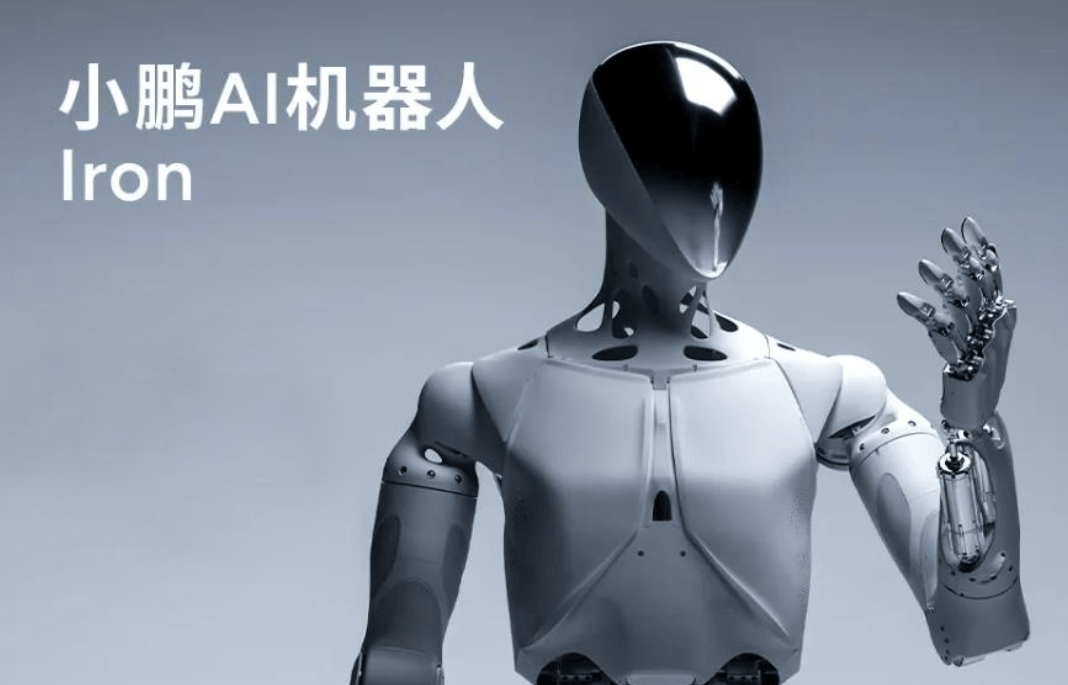

圖片來源:小鵬汽車

目前可以確定的是,AI定義汽車、具身智能等技術和產業已成為風口。業內人士指出,從廣義上看,自動駕駛汽車也是具身智能的一種形式。隨著汽車智能化范圍不斷擴大,傳統汽車領域的競爭邊界也在持續拓寬。

車企布局飛行汽車、具身智能等領域主要基于兩個邏輯:一是當下需要,通過智能化噱頭樹立品牌形象,避免落后于競爭對手;二是著眼未來,具身智能獲得了業界和政策支持。該領域雖然投入大、回報周期長,但前景明朗,是一個值得布局的賽道。

蓋世汽車研究院預測,中國人形機器人市場規模有望從2024年的22億元增長至2030年的370億元,年均復合增長率超過60%,銷量也將從0.4萬臺增至27萬臺。

但對于各類新興技術和產業,車企是選擇自主研發還是投資孵化相關企業,需要根據自身綜合實力來決定。廣汽集團同樣面臨這樣的選擇,在布局新技術和產業時,既要考慮當前能力,也要權衡長遠發展。

三年“番禺行動”定調

對于當前面臨的困境,廣汽集團及其新領導團隊似乎已有應對措施。

2024年11月廣州車展期間,廣汽集團宣布啟動為期三年的“番禺行動”,將總部遷至番禺汽車城,并將管理模式從戰略管控轉為經營管控。從當時的情況來看,時任總經理的馮興亞就已確定是該行動的主要執行者,相關消息發布時他基本上都是核心人物。

廣汽集團認為,啟動番禺行動是順應產業變革的必然選擇。正如馮興亞所說,當前汽車產業正經歷“從傳統汽車向智能網聯新能源汽車的全面過渡”,產業結構和競爭主體都在發生變化。“我們無法改變外部環境,但可以改變自身。”他強調,改革、調整、轉型是廣汽集團必須走的道路。

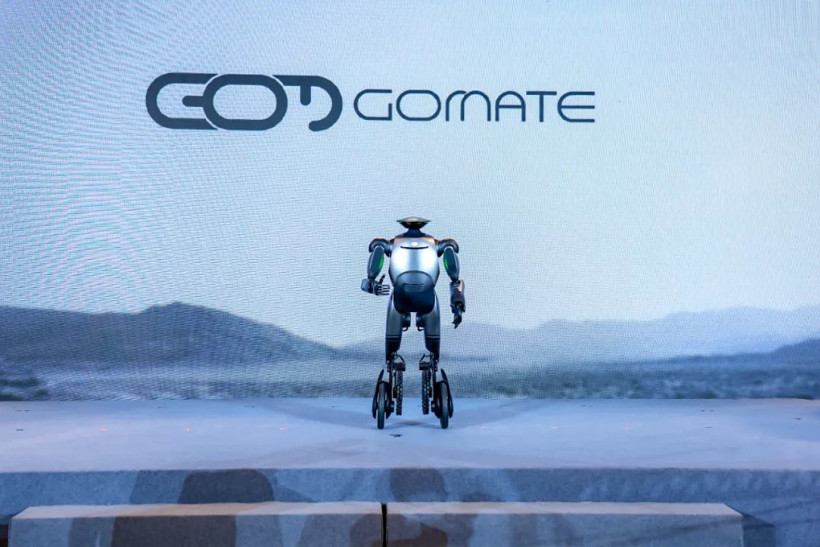

圖片來源:廣汽集團

這一系列變革顯示出廣汽集團更加聚焦自主業務發展的決心。選擇番禺作為新總部地址就很能說明問題,因為番禺是廣汽自主品牌的聚集地,不僅有廣汽傳祺和廣汽埃安的工廠,還設有廣汽研究院、零部件產業基地和廣汽智能網聯新能源汽車產業園。

為提升運營效率,廣汽集團設立了產品、財務和采購三大本部,以加強產品研發、降低成本、發揮內部協同效應。

在產品戰略上,廣汽集團調整了新能源技術路線,廣汽埃安將進軍增程式、插電式市場,同時與廣汽傳祺共享平臺基礎,針對不同消費需求打造特色產品。2025年初,廣汽集團還啟動了IPD及數字化變革項目。

為加速高端化轉型,廣汽集團與華為開展深度合作,共同打造全新新能源汽車品牌。今年1月,廣汽集團發布公告稱,已投資15億元設立GH項目公司(內部代號),雙方將在產品開發、營銷策略和生態服務等領域全面合作。

據蓋世汽車整理,廣汽集團自主板塊計劃在2025年推出至少7款新車,包括埃安UT、傳祺S7、昊鉑HL等,涵蓋純電、增程、插電等多種動力形式。與華為合作的首款產品定位于30萬級豪華智能新能源車,也將于今年量產上市。目前,廣汽集團和華為,雙方已開始聯合辦公。

在營銷方面,廣汽集團于今年2月宣布推進營銷領域整合改革,整合傳祺、埃安營銷資源,設立傳祺、埃安和昊鉑三大品牌營銷本部。汽車行業分析師梅松林認為,這種整合有助于減少成本重復,形成營銷合力。

在人事制度上,廣汽集團在職業經理人改革基礎上,進一步推行管理干部競聘上崗,實施任期制與契約化管理,建立以經營業績為導向的考核機制。

智能化領域的布局更是全面。在曾慶洪主導期間,廣汽集團投資了地平線和文遠知行等企業,涉足智能芯片、無人駕駛汽車兩大領域。同時進軍飛行汽車、具身智能等新興領域。

2024年底,廣汽集團發布第三代具身智能人形機器人GoMate,今年計劃實現自研零部件批量生產。同年底,廣汽集團成立全新飛行汽車品牌——GOVY高域,首款復合翼飛行汽車GOVY AirJet也首發亮相。

有業內人士認為,廣汽集團布局新興賽道很有必要。面對銷量下滑、埃安IPO進程不明朗以及車市競爭加劇等挑戰,其必須開拓新的增長空間。

實際上,汽車企業在感知、自動駕駛AI、智能制造等方面的技術積累,為拓展具身智能等新領域奠定了基礎。由于這些領域剛起步,車企可能還具有一定優勢。技術積累、資金實力、政策支持、投資者信心等因素疊加,使得車企在這些新領域大有可為。

圖片來源:廣汽集團

作為這些戰略的執行者,馮興亞與前任曾慶洪一樣都是“老廣汽人”。他自2004年12月加入廣汽集團,歷任廣汽豐田多個重要職位,2008年7月任廣汽集團副總經理,2016年11月升任該車企總經理。現年56歲的馮興亞面對不斷涌現的新技術和產業,其豐富的閱歷和經驗是重要優勢。

乘聯會秘書長崔東樹認為,在馮興亞領導下,廣汽集團有望加速電動化轉型,從以合資為主轉向以技術創新為主的發展模式。

來源:第一電動網

作者:蓋世汽車

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/262275

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。