回首 2023 ,當載有中國汽車的滾裝船掛入了“前進四”的最高檔位,源源不斷走向海外的中國汽車又會給世界汽車市場帶來哪些改變?

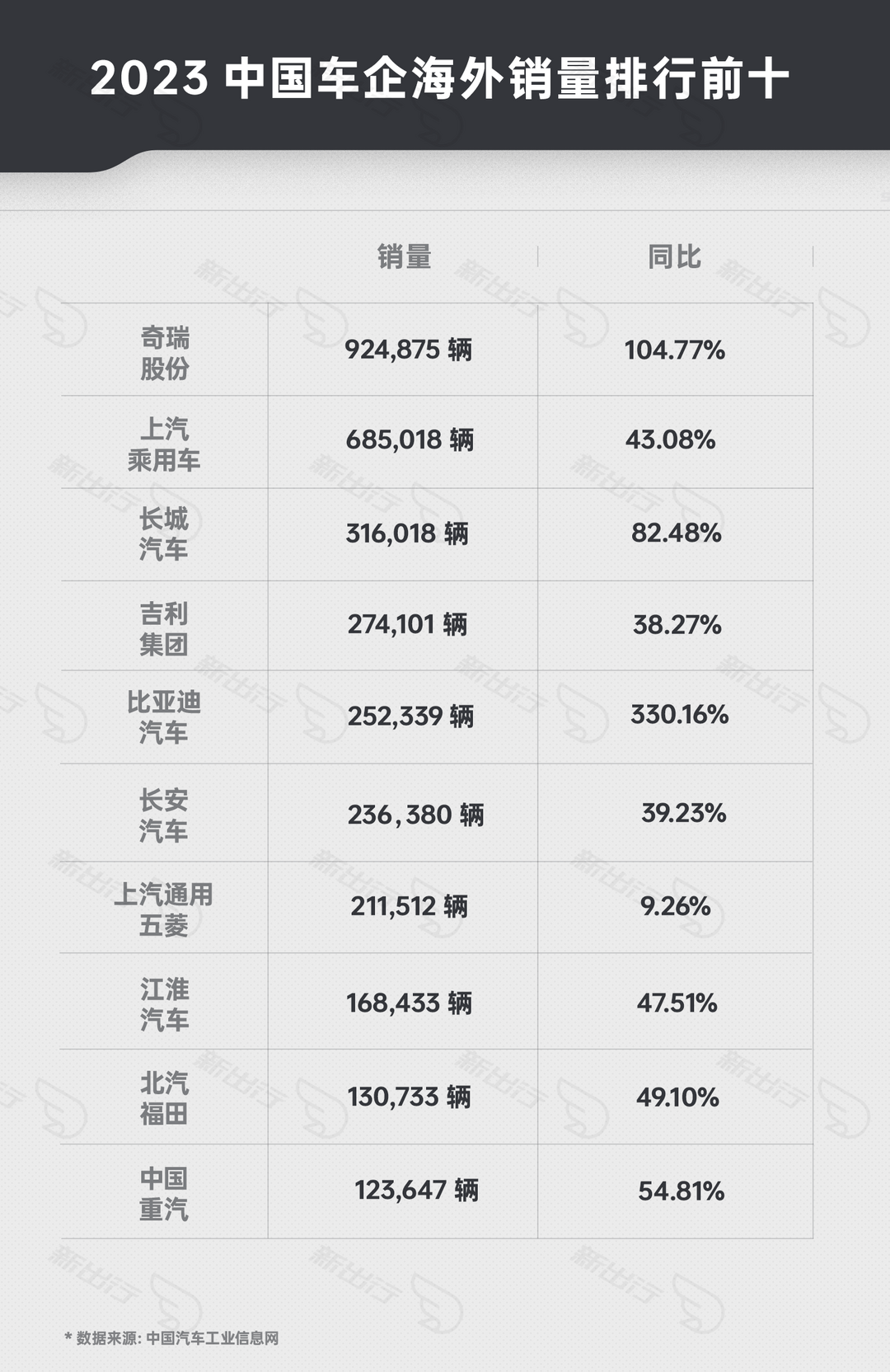

2023 年我國汽車產銷量首次突破 3000 萬輛,產銷分別實現 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛,創歷史新高。同時 2023 年外貿出口進一步邁上新臺階,去年全年汽車整車出口 491 萬輛,同比增長 57.9%。

這是中國汽車的出口數量,首次躍居全球第一。

而在其中,中國新能源汽車出口達 120.3 萬輛,同比增長 77.6%,增速遠超傳統燃油車型。

“賺錢”還是“賺吆喝”,相信大部分中國車企在出海時都會面臨這個抉擇。

極氪 001 在歐洲開啟交付

極氪 001 在歐洲開啟交付

2023 的中國汽車市場,可謂是相當的內卷。在全面放開后,以往疫情時的供應鏈斷層與原材料成本的上漲問題都不復存在,各家車企也都能放開手腳全力發展,所以我們在 2023 看到了一場慘烈的“價格戰爭”。

所以在海外,中國車企的主要目標還是求得更大的市場,最終還是要向利潤看齊。

“在歐洲打響品牌知名度,在東南亞等發展中國家沖擊銷量與利潤”,基本上大部分中國車企都是這樣干的。這也是為什么大家都喜歡高調宣傳進軍歐洲,但出口歐洲卻并不是車企的利潤大頭。

比亞迪唐 EV 在歐洲交付

比亞迪唐 EV 在歐洲交付

而在歐洲,車企們則更鐘情于北歐地區,其中挪威就是個很好的例子。雖說北歐的市場體量很小,但其確確實實是走在了新能源化的前列,新能源車型在當地的占比很高。

蔚來 ES8 在挪威

蔚來 ES8 在挪威

例如挪威,該國平均每月的新增汽車注冊量,80% 以上都是新能源汽車。中國新能源車企,例如小鵬、蔚來、比亞迪、嵐圖、高合等等,早早開拓這個板塊主要還是為了打響品牌知名度,出口量其實并不大。

相較于其它地區,中國新能源車企的入歐之路可以說是相當的坎坷。可以說,是各種機遇促成了中國新能源車型在歐羅巴大陸上逐漸生長。

首先是政策上的紅利,歐洲近年來在環保上的政策可謂是相當激進, 歐盟以及歐洲多國政府陸續公布碳排放目標,并加大對新能源汽車的補貼力度。

此外,歐洲本地車企的“疲軟”也是中國車企在歐洲生根發芽的一劑“天然肥料”。從 2022 年來看,歐洲車企因為受到半導體等一系列原材料短缺問題的影響,基本上都處在一個減產的狀態,并且因為政治局勢的影響,這個狀態還將持續一段時間,短期內無法完全恢復。

但歐洲人對于新能源汽車的需求卻一直存在,這也是為什么 2023 中國新能源車型出口歐洲達 7.5 萬輛,同比增長達 250%。

可以說,在新能源的賽道上,中國車企打了一場漂亮的“諾曼底登陸”,但這一切都如表面上那么美好嗎?歐洲人對于中國新能源汽車真的買賬嗎?

先讓答案埋藏一會,后面我們會為大家展開說說中國新能源汽車在出口時所遇到的問題。

就目前來看,歐洲市場目前還是只停留在一個“賺吆喝”的階段,利潤對于國內主機廠來說只能是聊勝于無,甚至有的還在“賠本賺吆喝”。

而中國新能源汽車真正發力的地方,還是在于東南亞、拉美、中東等地區,“銷量大頭”基本都處在這些地方。不要問為什么沒有北美地區,我只能說懂得都懂。

首先來看我們主要的汽車出口大區:東南亞。就目前來看, 東盟國家的人口總和已超 6.6 億,汽車保有量卻十分有限,并且隨著近幾年的經濟增長,對于汽車的需求在逐漸增加。

右舵版深藍 S7

右舵版深藍 S7

并且由于東南亞國家較為薄弱的汽車工業能力,以往東南亞市場基本都被日韓車企所壟斷,但如今的中國汽車在東南亞國家也變得很吃香。

例如,在去年 12 月的第 40 屆泰國國際汽車博覽會上,在比亞迪、廣汽埃安、長安、長城等中國新能源車企的帶動下,該車展的電動車訂單首次超越燃油車。

并且在泰國,國內主機廠也更青睞于在當地投資建廠,進一步降低車輛成本。目前已經有長城、比亞迪、長安、廣汽、哪吒、國軒高科等 10 余家中國整車及零部件企業宣布或已經在泰國建廠,并且這個趨勢還在進一步擴大。

在 2023 年底,smart 、雷達、深藍都在東南亞開展了自己的動作,無論是合作還是出口,都代表著中國車企對于東南亞市場的重視程度。

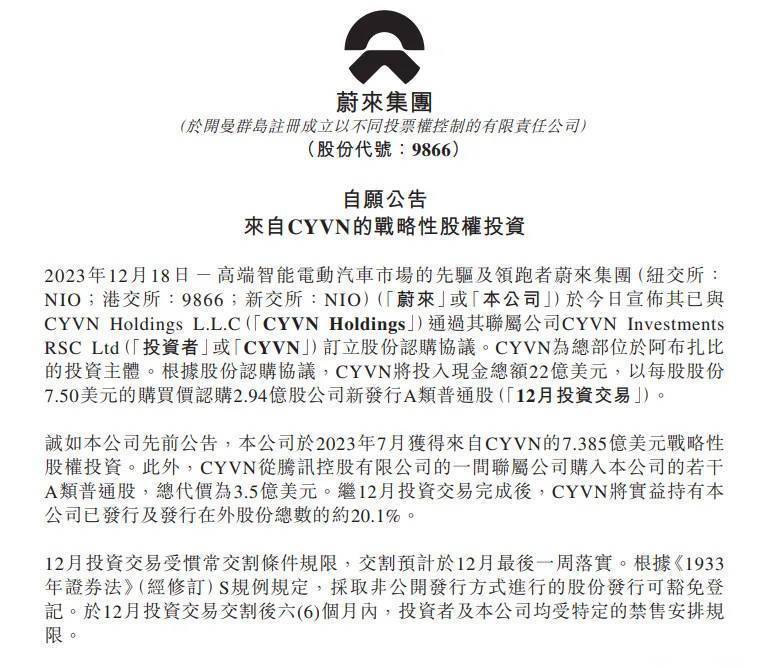

新勢力們,則更加熱衷于中東以及拉美市場。新勢力在中東地區的布局,更像是以品牌實力去獲得“土豪大戶”們的投資,例如蔚來汽車去年兩筆融資資金均來自中東阿布扎比投資機構、長城華冠和華人運通分別與約旦、沙特達成數十億美元合作協議 。

拉美以及南美地區,則更像是第二個“東南亞”,不斷增長的汽車需求也是中國車企的一個機會。

比亞迪漢出口拉美國家

比亞迪漢出口拉美國家

雖說對于這些發展中國家,進口的中國汽車可能更多還是燃油車型,但隨著這些發展中國家的轉型與基建的不斷完善,未來這些市場也終將屬于來自中國的新能源車型。

或許大家總能在網上看到,一群老外開著來自中國的新能源車型(主要是理想、極氪、高合、阿維塔等等)在馬路上狂飆,嘴里說著一口地道俄語。

沒錯,這就是中國汽車出口的第一大國:俄羅斯。 2023 年在俄羅斯汽車(乘用車)市場的銷量前十名中,有六個中國汽車品牌。同時,中國品牌汽車在俄羅斯市場所占份額增至 49%。

當然,這也和歐美對于俄羅斯的制裁有關,有些車企更是因為政治原因直接推出了俄羅斯市場,這也給了中國汽車一個機會,并且這個趨勢還正在輻射到其它的東歐國家一級中亞國家。在國內一直“十分低調”的奇瑞,在俄羅斯卻一直很受當地人歡迎,長城、吉利、長安等品牌皆是如此。

雖說目前我們像俄羅斯出口的汽車大部分仍然是燃油車型,也很少聽到有新能源車企入局俄羅斯市場,那當地人所開的新能源汽車都是從哪來呢?

根據相關數據, 2023 年在霍爾果斯口岸通關商品車已超 30 萬輛,并且其中很大一部分車型為新能源汽車。

霍爾果斯口岸等待運輸的集裝箱

霍爾果斯口岸等待運輸的集裝箱

沒錯,那些新能源車型,都是以平行出口的方式去到諸如哈薩克斯坦、俄羅斯等國家。并且還催生了一大批專注于平行出口的汽車貿易商。

據報道, 僅在去年 7 月,就有 200 多輛理想汽車被以私人平行出口的方式售賣至中東、俄羅斯、哈薩克斯坦等國家和地區。

所以在不久的將來,俄羅斯等國家,也將會是國內新能源車企的下一個藍海。

回到我們前面埋下的問題,中國汽車的出口到底遇到了哪些問題?我們又該如何應對?

在去年 9 月,歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩宣布 對中國電動汽車補貼進行調查 ,其認為中國制造的電動汽車由于收到國家補貼的支持導致價格相對較低,這種低價格使中國電動汽車在全球市場上具有競爭優勢,而歐洲汽車制造商則感到擔憂,認為這扭曲了市場競爭。

西方人又想開始揮舞“貿易保護主義”的大棒,而“達摩克里斯之劍”又再次懸于中國企業之上,只不過這次的矛頭是汽車產業。

雖然就貿易來說,永遠都沒有所謂的公平競爭,地方保護主義也是很常見的。但我們所認為的,國內新能源汽車所呈現出來的碾壓級別產品力,對老外們就一定適用嗎?

此前我們的主編 CC 在慕尼黑車展時,也寫過一篇深度文章,大家有興趣可以點擊:新出行獨家海外探秘(四)|德國被中國品牌嚇到了?

總的來說,我們看起來十分優秀的國產新能源汽車,在海外依舊會有水土不服的問題,如何拿捏老外的需求也是我們國內車企未來所需要好好研究的,特別是大部分老牌車企所扎根的西歐地區。

并且在看似我們占據優勢的東南亞等發展中國家,雖然中國車企的勢頭很猛,但可以說當地仍然是日韓車企的天下,我們也需要警惕他們的“反攻”。

今年的 1 月 16 日,比亞迪 “EXPLORER NO.1” 汽車運輸滾裝船分別在山東港口煙臺港、深汕小漠國際物流港兩地舉行了交船、首航儀式。

1 月 17 日,上汽集團旗下的上汽安吉物流,委托中國船舶集團建造的首艘滾裝船(遠洋汽車運輸船)“上汽安吉申誠號”也啟動首航。

這兩個行業大事件也提醒了我們另一個問題,那就是全球汽車運輸產業的運力嚴重不足問題。我們知道,汽車出口所用到的最為重要的運輸工具就是“滾裝船”,作為專職運輸汽車的船舶,這兩年普遍存在著數量不足問題,并且還受制于人。

截至 2023 年,全球滾裝船約 760 艘, 較 2019 年增長僅 2% ,全年運力約 400 萬輛。而 2023 中國汽車整車出口則有 491 萬輛。運力不足所帶來的問題就是運費大幅上漲,并且這些滾裝船的船東,大都來自日韓企業,要優先保證本國的大量訂單需求。

所以我們才能看到,比亞迪、上汽等企業都開始自建滾裝船,以滿足自身以及中國企業的需求。并且我們還采用集裝箱物流、當地建廠等措施減緩運力不足的影響。

最后,只要是出口就避免不了收到國際局勢以及地緣政治的影響,但這些就不是企業自身所能左右的了。

在世界的舞臺上,中國汽車或者說中國新能源汽車正在展現著自身的實力,在躍居全球第一大汽車出口國后,等待我們的有機遇更有挑戰,期待中國汽車能夠為世界人民所喜歡。

來源:第一電動網

作者:新出行

本文地址:http://www.155ck.com/carnews/pingce/218025

以上內容轉載自新出行,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。