在國人心目中,新造車勢力知名度分成幾個層級。蔚來、小鵬、威馬,一般認為是一線。拜騰,要歸到二線。

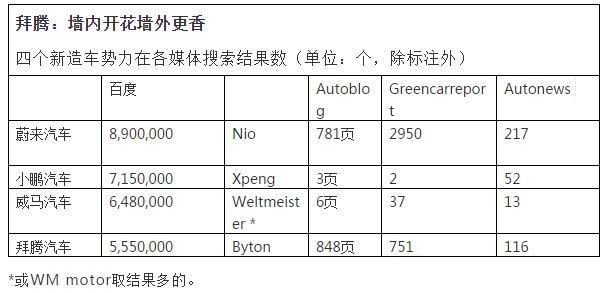

如果從海外媒體來看,中國新造車勢力品牌,Nio(蔚來)還是首屈一指,然后,就是Byton(拜騰)了。

行業熱度下降,創始人之一“棄船”,融資寒冬……這個由一幫老外為主創立的公司,至今還沒倒,雖然較原計劃稍有延遲,但首款車也將在2020年中量產。而且C輪融資中,拜騰仍然獲得了地方政府和融資市場的支持。為什么投資人還在挺它?

“我們認為我們的戰略是對的。”拜騰首席事務官丁清芬如此總結。拜騰的戰略:用國際化團隊打造國際化品牌,面向智能汽車時代定義產品,已經得到了正向反饋。

最主要的正向反饋來自國際市場,包括國際經銷商的簽約,國際投資機構的投資和海外合作生產。

國內新造車勢力競爭之勢已成紅海,拜騰則享受了中國同行沒有的國際化紅利。國際化這一招,其他新造車勢力當然也想過,但只有拜騰堅持國際化,并取得了初步進展。

天下沒有免費的午餐,他們是怎么開拓國際市場的?

1

國際化本質:

全球資源為我所用

國際化知易行難,但拜騰的基因是國際化的。

在這一波新造車勢力當中,拜騰創始人背景獨特。兩大創始人畢福康和戴雷,分別來自寶馬和英菲尼迪,都是德國人。

即便在畢福康離開、拜騰調整管理層之后,現在拜騰核心七人管理團中,也只有丁清芬和應展望是中國籍,國際化的成色仍然是新造車勢力中最足的。

國際化的團隊有什么用呢?“因為有國際化的團隊,視野才是國際化的,產品設計是國際化的,研發才是國際化的,才決定了我們的全球業務是國際化的。”丁清芬說,“比如葉稟煥,是一個全世界汽車行業非常知名的設計師。他設計的產品,大家看到以后,沒有想到會是一個本土品牌,都覺得是國際范兒的。”

國際化的團隊在全球分工協作。除了南京作為全球運營總部、智能制造基地、研發中心,拜騰的硅谷北美總部負責智能汽車用戶體驗、自動駕駛等前沿技術的開發;慕尼黑設計中心負責車輛設計與產品概念研發。

都是國際一流的頭腦,但是國別不同、背景不同,似乎使得拜騰的產品設計大膽積極、敢于突破,做出了多項全球首創。比如,全球首個48英寸共享全面屏;全球首個方向盤上的觸控屏;量產車上首次搭載可內旋座椅……這些功能最初亮相,都曾被質疑能否落地。但是拜騰將這些“首創”在量產車上實現了。

相較之下,很多新造車勢力也號稱在海外設有設計中心、研發中心,但是很多都是掛個牌,并未實際運營。或者名為自主研發設計,實為委外研發設計。拜騰則是說到也做到。

國際一流團隊做出國際一流的產品研發設計,為什么還要來中國?

拜騰創始人兼首席執行官戴雷多次表示,必須在中國做,沒有別的選擇。

戴雷說,“中國幾年前就從國家層面開始把電動車的發展定為一個國家發展戰略,這是非常偉大的事情,創造了一個非常良好的政策環境。”而且,當前和將來,“中國市場毫無疑問是最大的市場。”

還有,由于中國電動化市場的先行啟動,電動汽車供應鏈也較為成熟。再加上中國汽車工業經過多年發展,制造水平也已是國際先進水平,效率高、成本低、品質好。豐田、寶馬等多個中國工廠都是各自品牌的全球最佳工廠。特斯拉急于國產,并且測算制造成本要比美國低65%,也是一大例證。

拜騰以南京為制造中心,向全球市場銷售,也能享受中國制造的紅利。戴雷表示,雖然拜騰會展開全球銷售,和海外合作生產,但是像南京這樣的工廠,不會在其他國家設立。

在中國這一波新造車運動中,仍然有企業高舉民族品牌的旗幟。殊不知,汽車工業經過多年全球化發展,不能充分利用好全球資源的企業,不要說全球市場,偏安一隅都難。拜騰雖然也看重中國的電動汽車市場,但是真正調動了全球資源來造車。德國人擅長設計和概念開發,美國人擅長的智能駕駛和人機交互,中國人擅長的制造,都為拜騰所用。

丁清芬說, “我們認為我們做的是對的,因為我們收獲了很多東西。”她所謂的收獲,和同行相比最不一樣的,就是國際市場的收獲。

2

國際化初戰告捷

“M-Byte was a hit at this year's CES.(M-Byte是今年CES的一個大贏家。)”2018年,拜騰M-Byte亮相美國CES展,福布斯雜志如此形容它的表現。

在拜騰成立的第一天起,團隊就明確要把車賣到海外去。但是之前,多少中國車企都鎩羽而歸,部分國際市場甚至對中國汽車品牌有了成見。不過,拜騰刷新了外國人的認知。

“我們驚喜地發現,我們每一次展車,無論在CES還是在法蘭克福,在當地的反響都超出我們的預期。”丁清芬說。

戴雷和中國汽車產業打交道十多年。他認為,能否把汽車賣到海外,特別是歐美,“首先要看產品,產品不好,到任何一個市場去推廣都沒有用。”

他認為,拜騰已經具備好產品的幾個要素。首先,拜騰M-Byte外觀設計大家還是很認可,包括海外各個地區汽車銷售行業人士。

第二,“大家現在還沒開過車,但是對展車上顯示的品質工藝也很認可,對我們的團隊很認可,對安全性也很放心。”

第三,以48英寸大屏為核心的用戶界面,“我們原來認為中國人會特別喜歡,國外更保守一些。現在我們發現,其實歐洲和美國的年輕人跟中國年輕人非常接近,也喜歡大屏。而且我們的UI/UX真的很好。”

“產品有認可了,就看品牌怎么做了。如果說,我們先在中國做,然后再出去,他們會把拜騰當做一個中國的自主品牌,但我們一開始就定位為全球化的品牌,就不會有那些偏見和障礙。”戴雷說,拜騰很注意品牌形象,在LOGO、CI(企業形象識別系統)等設計上花了很多時間。“品牌有品質感、設計感、科技感,都是非常重要的。”

在外形、交互和品牌形象之外,開拓國際市場還有很多看不到的工作。

“我們的車在設計和測試的時候,滿足了中美歐三地的最高安全標準。這個做起來很麻煩,三地的測試有不同的要求,不過,我們不怕麻煩,因為回歸到原點,我們就是要做有國際知名度、影響力的品牌。”丁清芬說。

拜騰的國際化市場開拓之路,目前取得了階段性進展。戴雷透露,在剛剛結束的法蘭克福車展之后,拜騰在歐洲多個國家簽約了合作伙伴,包括瑞典的Hedin Automotive、法國的BYmyCAR Group,以及葡萄牙的Salvador Caetano等。這些經銷商實力都不小:Hedin Automotive是奔馳在瑞典最大經銷商之一;BYmyCAR每年銷售超過6.5萬輛汽車,是法國領先的豪華品牌銷售集團;葡萄牙的Salvador Caetano有50年歷史,年銷售額超過20億歐元。

不僅是經銷商,更具意義的是,拜騰獲得了國際投資者的支持。C輪融資中,拜騰增加了韓國的投資人MS集團。戴雷透露,下一步可能還有更多的海外投資人。而且,韓國MS集團還將與拜騰在銷售、生產、供應鏈等多個領域開展合作。

戴雷表示,海外市場對拜騰表示歡迎并不意外。國內有很多新造車品牌,但是在歐洲和美國,除了特斯拉,現在沒有稍微好一點的新品牌。“所以大家非常期待有另外一個選擇。很多人看到我們,說‘你們是一個特斯拉killer’。”

3

智能化駕駛偏樂觀

但智能座艙受歡迎

拜騰(Byton)名字的由來,是“bytes on wheels”(直譯為:輪子上的字節),表明面向智能時代的定位。48英寸全面屏,也給人以一個強烈的信號,駕駛者應該可以在開車時享受這個大屏。那么會不會導致駕駛者分心?

戴雷對此回應說,在2016年拜騰成立的時候,對自動駕駛判斷和現在是不太一樣。當時,大家對無人駕駛態度非常積極,感覺兩三年就可以差不多做好,但是現在看并不容易,還是要更長的時間。

在自動駕駛方面,拜騰將提供多個ADAS功能,包括將來通過OTA釋放一些L3級別的功能,如:交通擁堵輔助、全自動泊車輔助、高速公路駕駛輔助等。

“現在的車,會通過軟件一步一步升到L3。”戴雷說。至于大屏和交互系統,拜騰的初衷就是提供一種在車內非常便捷、舒服、安全的互動體驗。首要目標是把基本需求解決,比如完全取代用手機來做導航。

他也強調,大屏等交互系統給大家帶來了非常好的體驗,“我相信,會有一部分人開完車,會繼續用我們的車做一些事情,比如說開會、工作,就像一個真正的移動空間。”

拜騰M-Byte后排座位前面也有觸屏。“你可以開視頻會議,可以看視頻節目;你的商務文檔也可以無縫連接到這個屏幕上,繼續工作。而且,根本不用登陸,都是通過面部識別自動登錄拜騰賬戶。這個體驗也會非常的棒。”

從拜騰M-Byte的媒體評價,以及在各種車展的反響來看,這一以超級大屏為核心的數字座艙,都被看做一大賣點,獲得大家歡迎。至于關于它遮擋視線、反光、碰撞時可能破碎等疑慮,拜騰也提供了解決方案,包括屏幕高度經過測試論證,屏幕會根據環境光照自動調整明暗度,以及防爆涂層等。

4

三年多攢下了什么?

拜騰,算上其前身FMC公司,迄今有三年多,如果不論即將量產的車型,拜騰現在有什么家底兒?

“我們的電動平臺我一直認為非常的棒。跟大眾MEB平臺比,我們的平臺大一些。我們未來三款車都用這個平臺。”戴雷說,現在已經有幾個廠家對這一平臺感興趣。拜騰目前采用寧德時代的電池,又和一汽戰略合作,在供應鏈方面協同采購。“如果更多人用我們的平臺是個好事,可以提高規模化效應,把成本降下來。”

“不光是平臺,我們正在申請資質,明年年初應該可以拿到。”丁清芬說,還有拜騰按國際標準打造的南京工廠,“也是我們很重要的一個資產”。

在丁清芬眼里,三年下來,天時地利人和諸要素拜騰都是齊全的。天時方面,全球電動化大趨勢毫無疑問,C輪融資也基本到位;地利方面,拜騰產品研發設計、工廠建設、渠道擴展都落地了;人和方面,最核心的團隊都在,整體員工數壓縮到1600人以后,“少了很多肥肉,多了很多肌肉,更有爆發力了。”

戴雷認為,一個創業項目要成功,首先要有一個有競爭力的產品,M-Byte已經具備好產品的基礎;其次要有一個可落地的一個商業模式。戴雷預計,拜騰將在2022年左右,年產銷10萬輛后達到盈虧平衡。

盡管戴雷認為,拜騰的智能座艙等服務將會帶來新的收入機會,但這一盈虧平衡的商業模型,主要就是汽車產銷。“我們跟投資人談的財務模型是非常務實的。這是一個可以落地的、而且沒有補貼就可以做到的一個模式。”(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://www.155ck.com/kol/103454

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。