在1.0版本發布5年后,《節能與新能源汽車技術路線圖》2.0版本(下稱技術路線圖2.0)更新發布。

10月27日, 中國汽車工程學會理事長、中國工程院院士李駿在2020中國汽車工程學會年會暨展覽會開幕式上就技術路線圖2.0的編制背景和主要內容進行了發布。

《電動汽車觀察家》對比1.0版本,發現技術路線圖2.0有了很多調整。

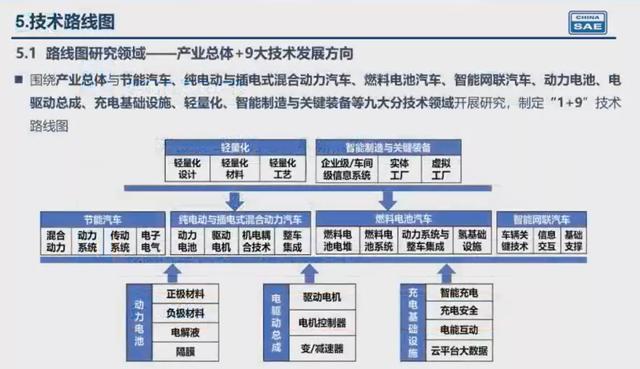

例如,路線圖研究領域進一步拓展,從總體框架為“1+7”結構拓展為“1+9”結構,將節能汽車與新能源汽車路線圖一分為二,變成節能汽車路線圖和純電動與插電式混合動力混合動力汽車兩個路線圖,并新增智能制造與關鍵裝備路線圖。

從總體目標來看,2.0版本的節能汽車路線圖的目標更切實際。例如,2015年發布的1.0版本提到的目標是,節能車銷量在總銷量占比要在2030年達到50%,2.0版本放緩到2035年占比50%;對新能源汽車的要求不變,還是延續2030年占比達到40%,2035年占比達到50%。

智能網聯汽車完全自動駕駛汽車沒有提出具體目標,例如,不再強調2035年完全自動駕駛車輛的占比。

不過,路線圖2.0對L2和L3級自動駕駛市占率提出了更高的目標。

燃料電池電池汽車發展速度加快,由1.0版本的2025年達到5萬輛,提升至10萬輛,到2035年,要達到100萬輛左右。

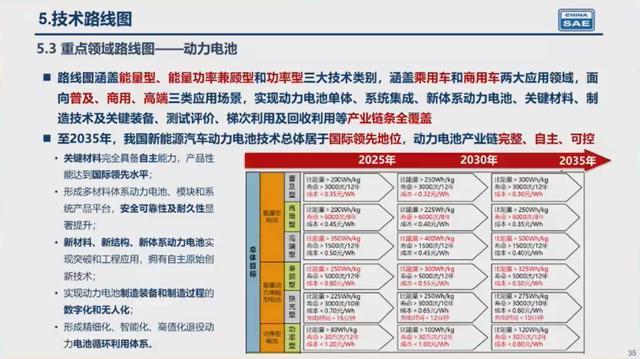

此外,技術路線2.0版本提出了“全面電驅動化”,并引入了很多場景化應用,技術指標有所差異,例如對電池提出了能量型、能量功率兼顧型和功率型三大技術方向,并按照應用場景進行細分。

1

汽車技術愿景與目標

總體目標方面,堅持純電驅動發展戰略。

總體發展目標分為六個方面。

一是,汽車產業碳排放總量先于國家碳減排承諾,在2028年要達到峰值,到2035年,碳排放總量較峰值下降20%。到2060年,中國碳排放降低到碳中和。

二是,新能源汽車逐漸發展為主流產品,汽車產業實現電動化轉型。

三是,中國智能網聯汽車技術體系基本成熟,產品大規模應用。

四是,關鍵核心技術自主化水平顯著提升,形成協同高效安全可控的汽車產業鏈。

五是,建立汽車智慧出行體系,形成汽車交通、能源、城市深度融合生態。

六是,技術創新體系優化完善,原始創新水平具備全球引領能力。

技術路線圖2.0的框架延續1.0版本,由1+7布局拓展至1+9。形成了總體技術路線圖、節能汽車、純電動和插電式混合動力汽車、氫燃料電池汽車、智能網聯汽車、汽車動力電池、新能源汽車電驅動系統、充電基礎設施、汽車輕量化和汽車智能制造與關鍵裝備的1+9 總體布局。

具體指標是:

(1)節能汽車2035年油耗達到2升/100km

提出了2025、2030、2035 三個階段,乘用車含新能源汽車的新車平均油耗分別要達到百公里 4.6、3.2和2.0升。傳統能源乘用車不含新能源汽車的新車平均油耗分別達到百公里 5.6、4.8和 4.0升,對商用汽車,預計在2035年,載貨汽車油耗較2019年水平要下降 15%—20%,客車油耗較 2019 年平均油耗要降低 20%—25%。

(2)2035年新能源汽車占比銷量達到50%以上

依然堅持純電驅動發展戰略。至 2035 年,傳統能源動力乘用車將全面轉化為混合動力,新能源汽車將成為主流,銷量占比達50%以上,其中純電動汽車將占新能源汽車的 95%以上,實現純電驅動技術在家庭用車、公共用車、出租車、租賃服務用車以及短途商用車等領域的全面推廣。

(3)2035年燃料電池汽車保有量達100萬輛

將燃料電池商用車作為氫能燃料電池行業的突破,并把客車和城市物流車作為切入領域,重點在可再生能源制氫、工業副產氫豐富的地區,推廣大中型客車、物流車,并推廣至中重型卡車、牽引車和港口物流車,以及部分乘用車領域。

未來2030-2035年,實現氫能級燃料電池汽車大規模的應用。燃料電池汽車保有量可達到100萬輛左右。同時未來也要從電堆控制技術,儲氫技術等方面,實現根本的技術突破。

(4)2035年自動駕駛車輛與普通車輛混行

智能網聯汽車領域涉及汽車、信息、通信、交通等多個領域,其技術架構較為復雜,為了給行業形成更加清晰的技術路線指引,技術路線2.0深化完善了“三橫兩縱”的技術架構,涵蓋了車輛關鍵技術、信息交互關鍵技術和基礎支撐關鍵技術的“三橫”,以及車載平臺和基礎設施的“兩縱”。

對智能網聯汽車,預計到 2025年高度自動駕駛的汽車將切入市場;到2030年預計實現高度自動駕駛汽車在高速公路上的廣泛應用,以及在部分城市道路情況下,特別是智慧城市場景下的規模化應用。

到2035年,高度自動駕駛和完全自動駕駛的智能網聯汽車將具備與其他交通參與物和其他車輛的混合運行,兩者之間的網聯協同決策和控制能力將得到較大提升,各類網聯式高度自動駕駛車輛能夠在中國廣泛應用。

(5) 動力電池首分能量型、能量功率兼顧型和功率型三大技術

由于我國節能與新能源汽車產品應用領域和細分市場的逐步清晰,對應的車型產品特征比較顯著,涵蓋了純電動、插電式和混合動力三大車型。基于以上這些考慮,技術路線圖 2.0動力電池領域涵蓋了能量型、能量功率兼顧型和功率型三大技術方向,以乘用車和商用車為兩大應用領域,抓住普及型、商用型、高端型三類應用場景,按照應用場景細分。

在架構設計和研究方面,實現從單體、系統集成、新體系動力電池、關鍵材料、制造技術及關鍵裝備測試評價、梯次利用以及回收利用等產業鏈全鏈條覆蓋。

預計到 2035 年我國新能源汽車動力電池技術總體國際領先,并形成完整、自主、可控的動力電池產業鏈。

(6)2035年乘用車電機比功率達到 7kW/kg

未來將以純電驅動總成、插電式基電耦合總成、商用車動力總成、輪轂輪邊電機總成為重點,以基礎核心零部件元器件國產化為支撐,重點提升我國電驅動總成集成度與性能水平。預計2035 年,我國新能源汽車電驅動系統產品總體達到國際先進水平,其中乘用車電機比功率達到7kW/kg,乘用車電機控制器功率達到70kW/L,驅動系統比功率達到 3kW/kg。

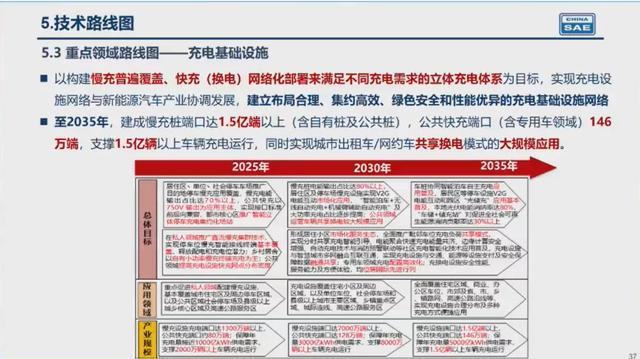

(7)2035年將建成慢充樁接口達到 1.5 億端以上

以構建慢充普及覆蓋,快充、換電網絡化部署來不同充電需求的立體充電體系為目標。預計到2035 年,將建成慢充樁接口(含自有樁及公用樁)達到 1.5 億端以上。

公共快充端口(含專用車輛)達到 146 萬端,支撐 1.5 億輛以上的車輛充電運行,同時實現城市出租車、網約車共享換電模式的大規模應用。

(8)2035年純電動乘用車輕量化系數降低 35%

在輕量化方面,近期以完善高強度鋼應用為體系重點,中期以形成輕質合金應用體系為方向;遠期形成多材料混合應用體系為目標。不同于傳統技術路線把整車整備質量和輕載材料應用作為衡量標準,技術路線圖2.0引入了新概念:即整車輕量化系數、載質量利用系數、掛牽比等作用衡量整車輕量化水平的依據。

到 2035 年預計燃油乘用車整車輕量化系數降低 25%,純電動乘用車整車輕量化系數降低 35%。

(9)2035年預計關鍵工序智能化率達到 90%以上

面向汽車制造通用化、自適應化、透明化和智能化的發展方向,到2035年,預計關鍵工序智能化率達到 90%以上,設備OE接口綜合效率比2020年提高10%,勞動生產率比2020年提高50%以上。

2

產業最新成就及薄弱環節

路線圖2.0也對中國汽車行業現狀和薄弱環節做了評價。

整體來看,當前我國乘用車新車平均油耗持續下降,已接近2020年百公里5升的目標值,汽油機熱效率達到40%的國際領先水平,自動變速器占比已經達到70%以上。而且7DCT和8AT相繼量產。

商用車方面,柴油機熱效率已經達到47%。商用車多檔變速器,小速比后橋等方面明顯的推動了商用車節能技術。純電動汽車技術水平和產品競爭力全面提升,達到國際先進水平。

我國純電動汽車在整車能耗、行駛里程,智能化應用等方面,實現了全面進步,產品競爭力顯著提高。

此外,我國動力電池技術和規模都進入世界前列。驅動電機與國外技術水平相當,插電式混合動力汽車相關技術提前實現性能目標。

2019年我國插電式混合動力乘用車B狀態油耗已經達到4.3升/100km,相比乘用車平均水平節油25.9%,提前實現了1.0版本5升/100km目標。

與此同時,自主品牌車企插電式混合動力技術持續提升,比亞迪、廣汽等骨干企業推出了不同類型的新型的機電耦合裝置。

氫燃料電池汽車加快進入示范導入期。性能指標方面,燃料電池客車在續駛里程、百公里氫耗量等方面都已經實現了2020年目標。商用車燃料電池系統多項指標也與國際先進技術水平同步。

核心技術方面,我國已經實現燃料電池堆電堆、壓縮機等關鍵零部件的國產化。但催化劑、炭紙、質子交換膜等核心材料和部件的基礎還比較薄弱。

智能網聯汽車技術水平顯著提升,整車智能化水平明顯提高,PA(部分自動駕駛)級自動駕駛已經大量應用,高級別自動駕駛汽車已在部分場景展開示范應用。

同時我國已完成國家標準和團體標準兩個層面的標準體系架構。

從技術路線圖1.0發布至今,國內相關汽車產業研發投入持續大幅攀升。據統計,年度科研應收比已經達到了3.5%左右,企業科研投入更大。

汽車科技人才數量與質量雙方提升,汽車產業發明專利年度公開量5年翻番,多部門協同、覆蓋相關汽車產業的產業間的協同創新機制得到不斷提升。

不過產業的基礎薄弱環節仍存在。

首先,汽車研發用設計與模擬的軟件平臺,車規級計算芯片等基礎軟件、器件短板尚未補齊。

其次,高品質電工鋼、非晶體金屬等關鍵材料尚待突破。

第三,部分基礎工藝尚有缺陷,影響技術創新,從研發到產業化的實施。

第四,智能網聯汽車操作系統等關鍵部件對進口的依賴依然嚴重,難以達到產業化水平。

總體來看,技術路線2.0相比1.0版本更加切合實際,結合產業最新發展動態,調整了產業發展目標,并進一步拓展了路線圖范圍,更具產業指導意義。(完)

來源:第一電動網

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://www.155ck.com/kol/130614

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。