4 月 29 日,百度 Apollo 在北京宣布將開放完全無人駕駛出租車的常態化運營:

從 5 月 2 日起,北京市民通過 Apollo Goapp 即可在首鋼園區和亦莊的 Apollo Park 體驗到完全無人駕駛——「既沒有司機,也沒有安全員」的真無人車了。

百度的這個舉措將是國內第一次向公眾開放完全無人的自動駕駛出行服務。

百度的無人化車輛開啟常態化的載客服務,意味著 Apollo Go Robotaxi 進入嶄新運營階段。

在 29 日當天,汽車之心在首鋼園區率先體驗了一把真無人駕駛車。

同一日,我們還采 訪了百度副總裁、自動駕駛技術部總經理王云鵬。

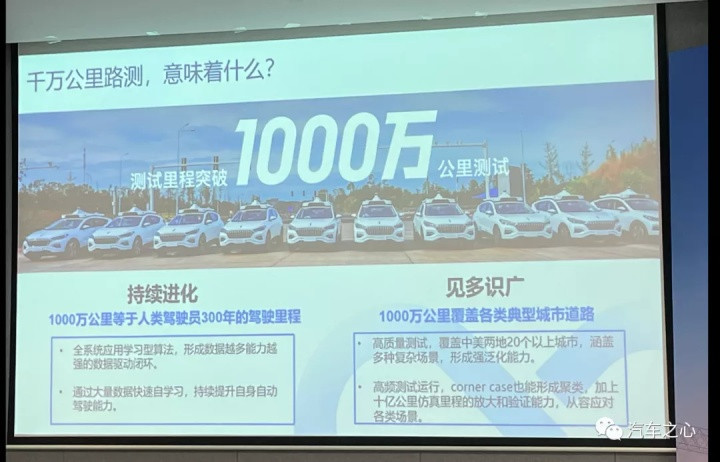

這個時間點,距百度最早向公眾開放自動駕駛出租車服務剛好將近一年時間,近日 Apollo 的自動駕駛總里程也宣布突破 1000 萬公里。

在這次采 訪中,王云鵬向我們獨家透露了:

在積累了 1000 萬公里測試里程后,百度 Apollo 在 Robotaxi 技術上有哪些新思考。

百度 Apollo 第五代共享無人車最快將在 6 月上路測試,這一車型目前已經確定與 2 家車企合作量產,并將搭載定制版的激光雷達。整體上,新一代自動駕駛系統將實現「成本比上代降一半,性能比上代升 10 倍」。

基于新一代的自動駕駛系統,百度 Apollo Robotaxi 將與前裝量產的車型實現技術方案打通,真正實現量產車與 Robotaxi 的數據協同。

以第五代車型為主,百度將在未來 3 年在 30 個城市投放 3000 輛共享無人車,預計到今年底新增的運營車數將達到 500 臺級別。

百度還將加速推進 Robotaxi 的開放運營和商業化,這個版塊很快將迎來一位業界大咖加盟。

一、第五代共享無人車即將推出:搭載定制激光雷達,實現前裝量產與Robotaxi的數據協同

目前 Apollo 共享無人車的主力車型是第四代,也就是與一汽紅旗合作量產的紅旗 EV Robotaxi。

此次在首鋼園投入無人化運營的也是第四代車型。

第四代車型的車頂搭載了一顆禾賽的 40 線激光雷達,集成了 9 顆攝像頭,還有毫米波雷達與超聲波雷達。

這個方案與百度現有主推的量產乘用車方案 Apollo ANP 有所不同。

業內通常認為,車輛所搭載的感知硬件架構越相似,其通過路測運營獲取到的數據可復用率越高。

在這樣的條件下,車輛的大規模前裝量產將極大地加速 Robotaxi 的技術推進。

王云鵬透露,Apollo 的第五代車將發生「肉眼可見的變化」。

從第五代車開始,百度 Robotaxi 將與量產乘用車 ANP 采用基本一致的傳感器方案,包括 12 個攝像頭、6 個毫米波雷達和 12 個超聲波雷達。

除此之外,百度 Apollo 已經與合作伙伴定制了 2 款激光雷達,1 款為機械旋轉式激光雷達,1 款為混合固態激光雷達,分別用在 Robotaxi 方案和升級的 Apollo ANP 方案中。

定制版的激光雷達有五大特性,其中一部分包括:

硬件與感知算法的緊密結合,提升精度和有效視距;

面向無人化,增加硬件失效和安全自檢功能,如出現污漬附著等嚴重影響性能的情況傳感器會向系統發出報警等。

搭載定制激光雷達的第五代車型,最快將在今年 6 月上路測試。

通過這次升級,百度 Apollo 會將 Robotaxi 的「成本再次壓縮一半,性能提升 10 倍」。

二、3 年 30 個城市 3000 輛車,Apollo Robotaxi 將迎來商業運營大咖

2020 年 12 月,百度提出了 Apollo Robotaxi 3 年部署 3000 輛車的計劃。

這次,百度也重申了這項計劃。

王云鵬分享實現 Robotaxi 的大規模商業部署,核心是:技術、產品、運營。

技術上,對 AI 司機持續打磨。

每代自動駕駛系統能力提升 10 倍,這個 10 倍有很多具體的衡量指標:

最初是簡單的 MPI(Miles Per Intervention 人工接管頻率),之后逐步演進到區域點到點送達的成功率、乘客的乘坐體驗。

乘坐體驗又可以進一步細化,比如等待接單的時長、行駛中急剎頓挫頻率等等;可靠性也是重要的衡量指標,比如過去一些零部件不到一年就報廢了,現在可以使用 3 - 5 年。

產品上,Robotaxi 的核心產品就是自動駕駛前裝量產車。

在百度后續 3000 輛 Robotaxi 的部署規劃中,第五代車型將會是投放的主力車型。

今年百度會投放 300 輛第四代車型,以及約 200 輛的第五代車型。

目前第五代無人車,百度已經鎖定了兩家車廠合作伙伴,很快會有第三家加入。上述合作的 3 家車企都是國產自主品牌。

「智能駕駛時代,我們相信中國的車一定能夠做到世界最好。」

在運營上,王云鵬說,對公眾完全開放不是終點,而是一個起點。

從這個點開始就要接受群眾的檢驗并持續迭代優化,安全是絕對第一位的,用戶體驗上也不能妥協,乘坐體感要比人類駕駛員好,接載時間要越來越短,停靠點要越來越多,逐步把無人車的出行體驗從一個可選項變成首選項和必選項。

Robotaxi 要實現商業化和盈利,要達到一定的規模。

粗略測算,至少要達到當地出行市場 20% 滲透率。

如果車太少,運力不足,用戶經常打不到車就不用這項服務。

如果車太多,運力過剩也不好。需要提升效率,實現運力供給和出行需求的匹配和動態平衡。

所以區域選擇、站點選擇和車隊部署的規模都是關鍵點。

王云鵬透露,百度 Apollo Robotaxi 很快將迎來一位出行界的大咖加入,這位大咖將領導 Apollo Robotaxi 的出行服務運營。

目前通過在長沙、滄州、北京、廣州等多地的開放運營,百度已經建立了一套完整的運營部署的流程:

首先,在當地得到政策許可,保證安全合法合規;

第二,根據交通大數據,分析確定哪些地區是出行需求最旺盛的點并設立無人車停靠站,覆蓋開放路網以及出行需求旺盛的區域;采集和驗證高精度地圖。

第三,進行規模化的測試,提升安全、體驗和送達成功率等關鍵指標;

最后,在一些關鍵指標達到預期標準后,開放種子用戶進行多輪的體驗優化,再進入到全面開放的階段。

這次上海車展期間,百度在嘉定安亭展示了基于 ANP 方案的自動駕駛開放體驗。

王云鵬透露,這個體驗,從車輛到位到第一個客戶試乘,只用了不到 10 天時間。

三、自動駕駛跑過 1000 萬公里,百度的獨門心得

目前在全球范圍內,只有 2 家公司的自動駕駛里程積累超過 1000 萬公里,美國的 Waymo 和中國的百度。

中美的交通不同,美國的出行以高速路和快速路為主,里程積累速度快,駕駛場景相對簡單。

而百度在國內的測試,90% 都是城市復雜場景。

目前業界也有主流觀點認為,自動駕駛測試到達一定規模后,最困難的部分不是提升測試里程,而是對有效的困難場景數據進行挖掘。

面對千萬公里級的測試數據,王云鵬分享:

百度 Apollo 做數據挖掘的第一階段是類似人工標注。

在測試的最早期,百度通過測試人員在車上記錄問題來對系統的不足進行針對性提升。

第二個階段是離線挖掘。

從五年前開始采用離線數據挖掘的方式,也就是數據回傳到數據中心后,通過動態場景語義理解技術,給數據打上標簽(比如車輛的行為,在進行無保護左轉之類的),分析其中的典型場景與問題,進行場景、天氣、不同類型障礙物等等的篩選,并進入仿真場景庫。

第三個階段是在線挖掘。

隨著車輛越來越多,車端的數據采集規模也越來越大,因此百度將數據挖掘直接放到了車端,通過動態條件觸發,根據需要采集高價值數據,這樣可以大幅降低數據的存儲成本和后期處理的時間和成本。

路測里程達到 1000 萬公里,相當于全球自動駕駛領域的無人區。

王云鵬說,企業只有達到這樣的路測量級,對于數據,才會形成如何采礦和煉金的認知。

從 2020 年 4 月在長沙開放自動駕駛出租車運營到現在已經將近一年,王云鵬也提到,真正的開放運營與自己測試相比,帶來了很多新認知。

比如在測試階段,核心關注的是安全,而用戶更多會關注乘坐體驗,尤其是體感。

百度 Apollo 為了優化乘客的體感曾經做過一個專項:

利用數據挖掘來分析 Robotaxi 車隊每百公里的急剎頓挫是多少,然后與人類司機的平均數以及國賓車隊司機的數據做對比。

據 Apollo 方面統計:

人類司機百公里駕駛大概會有 11.7 次可以體感到的急剎頓挫。

而國賓車隊司機經過專業訓練,從首都機場到國賓館的一般不超過 3 腳可感知到的剎車,百公里大概是小于 5 次的水平。

百度 Apollo Robotaxi 一開始的時候,出于安全優先的原則,百公里剎車能到三四十次。

針對用戶反饋,百度成立體感優化專項后,定下的目標是要做到比普通人類司機更好。

經過努力,目前其 Robotaxi 車隊在同樣的區域內已經能做到百公里急剎不到 7 次的水平,百度的下一個目標是要每一個老百姓都能享受到國賓車隊的乘坐體驗。

從用戶的角度來講,用戶對 Robotaxi 的體驗是拿它和人類司機進行比較。

Apollo Robotaxi 的 AI 老司機要能做到比人類司機更好的乘坐體驗,同時成本要更低。

「無人駕駛系統按照 5 年折舊,如果是 35 萬元,每年折算下來是 7 萬元,這個水平低于專車司機;如果能做到 20 萬元成本,就比快車司機更低。

有了更便捷而且非常便宜的出行服務,用戶就不需要購買那么多私家車了,整個社會的用車效率會提高、交通擁堵大幅降低,可以減少碳排放,中國更早實現碳達峰、碳中和,將產生巨大的社會價值。」

王云鵬認為,「這是非常令人興奮的,值得我們為之而奮斗。」

四、百度 Apollo 在中國落地的獨特路徑:「做跟隨者不會成功」

在自動駕駛領域,海外公司中的 Waymo 和特斯拉是兩大典型代表。

Waymo 的路線是最終實現無人化,因此 Waymo 要建立強大的單車智能,用昂貴的傳感器增強感知能力,保證安全和效率。

特斯拉是提供給終端消費者的車型,在這個方向上,特斯拉希望提供更佳的人機共駕體驗,無人化不是特斯拉的目的。

王云鵬坦言:

在過去幾年,內部對于選擇什么樣的路線也有很長時間的思考,后面逐步厘清了——不會跟隨任何一家,跟隨也不會獲得成功,要結合自身的資源稟賦與中國的環境選擇一條差異化的道路,用 AI 老司機+前裝量產車+車路協同+5G 云代駕。「我們相信這樣做能更快實現無人化」。

接下來,百度 Apollo 的第五代共享無人車型將是一個重要的節點。

通過 ANP 的感知方案+定制激光雷達實現前裝量產,這樣的方案可以為更多的乘用車提供更好的自動駕駛體驗。

量產車的數據反哺,可以加速 Robotaxi 的技術提升。

「我們選擇了一條適合百度、適合在中國走的路線。這條路線既不是 Waymo 路線,也不是 Tesla 路線。但我們相信在這條路,我們會走得更快,能更早實現自動駕駛的大規模商業化。」

來源:第一電動網

作者:汽車之心

本文地址:http://www.155ck.com/kol/145893

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。