作者 | 魏啟揚

來源 | 洞見新研社

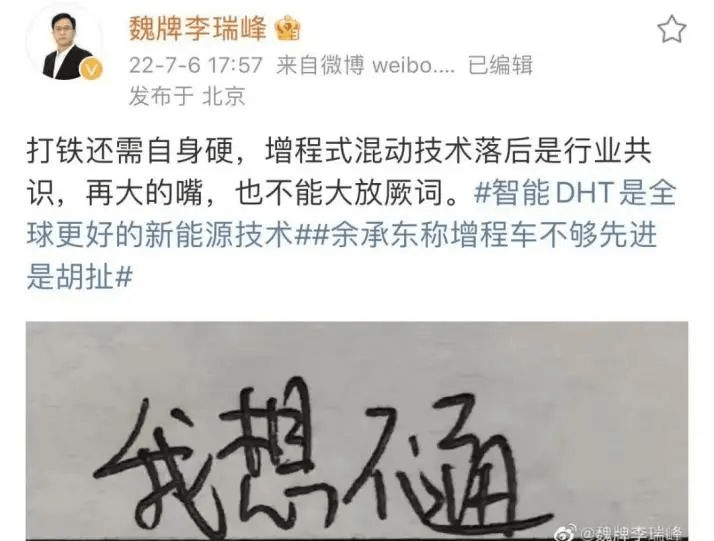

長城汽車制造話題的能力很強,最近的一條是2個月前魏牌CEO李瑞峰在微博上“碰瓷”華為,隔空喊話余承東,把“增程落后”的“剩飯”又炒了一遍。

圖片來源:李瑞峰微博截圖

如今,接力棒傳到了毫末智行手中。

在不久前的HAOMO AI DAY上,毫末智行董事長張凱、CEO顧維灝高調官宣,毫末智行穩居“中國量產自動駕駛第一名”。

在此之前,毫末智行還陸續宣布自己拿下多個“第一”,包括且不限于:

中國首個自動駕駛數據智能體系——MANA;

中國第一個大規模量產的城市輔助駕駛產品——毫末城市NOH;

全球算力最高的可量產自動駕駛計算平臺——小魔盒3.0;

中國首款十萬元級末端物流自動配送車——毫末小魔駝2.0 ;

……

對于一個成立剛過1000天的創業型公司來說,在研發和產品落地上能有如此進展,確實是一個了不起的成績,可從自動駕駛發展的宏觀視角來審視這些“成績”,好像又沒啥“了不起”。

一方面,毫末智行的諸多“第一”是在L2級輔助駕駛上實現的,并不是廣義所指的L4級無需駕駛員操控的自動駕駛,另一方面在自動駕駛的長征中,“起跑”時的領先,并不意味著會帶著優勢沖過終點。

關于自動駕駛當前所處的階段,馭勢科技CEO吳甘沙有過精準的論述,“自動駕駛還遠遠沒有進入到下半場,嚴格來說只是‘開始的結束’,即剛從演示邁入大規模商業化量產階段。”

就目前來看,毫末智行拋出了一套自成體系的“成功方法論”,所講述的故事也很完美,可稍稍深究,毫末智行的故事似乎又經不起太多推敲。

到目前為止,毫末智行已經推出了三代乘用車輔助駕駛產品HPilot,兩年內進行了6次OTA升級,其技術和產品之所以能夠快速迭代,在于數據的獲取與利用。

背靠長城,已有超過十款長城各品牌車型搭載毫末HPilot產品量產落地,此外,還有摩卡DHT-PHEV激光雷達版、歐拉閃電貓、歐拉芭蕾貓、全新一代長城炮等車型正在陸續交付中。

基于HPilot上車的優勢,毫末宣稱積累的用戶輔助駕駛里程接近1700萬公里。

毫末顯然是嘗到了數據驅動技術進步的甜頭,從而成為自動駕駛發展漸進式路線的堅定支持者,張凱甚至斷定:“輔助駕駛是通往自動駕駛的必由之路。“

為此毫末還曾專門提出過一個“風車戰略”,乘用車、低速無人車生態平臺和智能硬件分別代表風車的三扇葉片,葉片飛轉,通過數據智能體系形成數據閉環。

毫末的這套理論存在爭議的地方有兩個。

一是數據的質量。

毫末Hpilot一共進行了三個版本的迭代,依次是HWA高速智能駕駛系統、NOH智慧領航輔助駕駛系統,以及最近發布即將落地的城市NOH領航輔助駕駛系統。

其中有個細節,前兩個版本中沒有部署激光雷達,這也是說,毫末智行有關激光雷達數據的積累并沒有太多優勢,頂著“中國第一個大規模量產”標簽的毫末城市NOH領航輔助駕駛系統的融合感知做得到底怎樣,實際能力如何,還有待觀察。

另外一個方面,HWA高速智能駕駛系統、NOH智慧領航輔助駕駛系統都是面向高速和城市快速路場景,相比城市場景,數據結構較為單一,由此反推,前期積累的大量高速場景數據對于城市NOH領航輔助駕駛系統的算法訓練到底有多大價值,尚不可知。

其二是數據的升維應用。

根據風車戰略,毫末智行的量產數據不但要推動技術從L2級輔助駕駛向更高級別的自動駕駛進化,還要跨領域應用,將L2級輔助駕駛數據與末端配送的低速無人車進行協同。

“風車戰略”的思路與Momenta在兩年前提出的“飛輪式”L4概念極為相似,Momenta CEO曹旭東是如是解讀的:通過量產數據、數據驅動的算法以及兩者閉環自動化的不斷積累和迭代,來推動量產自動駕駛(Mpilot)與完全無人駕駛(MSD)“兩條腿”走路。

當時業內多位大佬針對這條技術路線就提出了不同的看法。

輕舟智航CEO于騫認為:“從傳感器的種類和計算平臺來說,L2/L3的應用場景數據和L4有很大差異,很難和L4的數據形成互通。在構建數據閉環上,有很大的挑戰。”

小馬智行的工程師認為:“用高配置的L4級別自動駕駛架構去做L2/L3級別相對容易,反過來,低配置的數據,是很難用來做整套L4級別系統的測試和認證的。”

圖森未來首席科學家王乃巖甚至在知乎專門撰文辯論,“在某些廠商和某些媒體有意或無意的渲染中,數據就是靈丹妙藥,只要能采集上億公里的數據,一個L2系統就可以‘成長’成一個L4系統……”

王巖認為,“如果一個系統的架構是為了L2/L3級別設計(允許單點失效導致的系統失效),那么就算加入再多的數據,它也不可能自動完成失效檢測和處理,完成級別的跨越。”一個可靠的L4系統,是需要工程、算法、硬件、車輛多方面協同配合才有可能創造出來的。

很顯然,數據可以降維,卻很難升維。

乘用車之外,毫末智行在自動駕駛領域取得的最大成績當屬用“毫末小魔駝2.0”擊穿了末端配送無人車的價格底線,將原本20-30萬的無人配送車一舉拉到十萬元級別的價位。

圍繞著這款精心打造的王炸級產品,毫末官宣,截至2022年9月,小摩駝的訂單量突破了9萬單,為此,毫末還專門在保定建設了一個名為“星環工廠”的柔性制造基地,年產能1萬輛。

9萬張配送訂單,確實是一個值得書寫的數字,可是這9萬單是如何實現的,卻是一個大大問號。

這里有一個小細節,毫末在夸大營銷方面是有“前科”的。

去年6月《賽博汽車》曾披露,毫末曾宣稱旗下的無人車已經在“位于北京順義的物美多點超市進入常態化運營,累計服務近千單”,然而《賽博汽車》實地走訪,卻發現事實并非如此,只是“會有工作人員拿著遙控器遙控跟隨,偶爾過來測試”。

另外一個思考方向,假設毫末的9萬個訂單沒有水分,確實是一單一單累積而來,那么新的問題產生了,毫末僅用1年多時間就完成如此多的訂單履約,當前末端物流無人配送的技術成熟度、公眾接受度真有那么高嗎?無人配送規模化落地的時代已經到來了嗎?

事實上,經過近兩年多次抗疫的實踐,無人車的價值被釋放,但它們的技術能力同樣也被社會所認知。

比如,無人車面對上下電梯尚沒有完美的解決方案,在小區中遇到臺階或者減速帶也會被“卡”住;

比如,小區空間狹窄,行車通道不暢,無人車路經類似線路時,往往會“進退兩難”,成為擁堵的節點;

再比如,有些小區道路設計綿延曲折,很多無人車轉彎半徑不夠,無法勝任配送任務。

上海交大師生疫情期間在送餐這件事情上,對比了私家車、學校自動化系自研的無人車、裝貨量更大的無人小巴等多種配送工具,最終評選出三蹦子為最佳。

上海交大師生們的經驗是:三蹦子可以走街串巷,把餐送到離宿舍樓最近的地方,同時還裝貨量大、方便裝卸。

比較遺憾的是,毫末智行并沒有過多展示多小摩駝的技術能力,而是將營銷的重心放在超低售價上。

毫末智行專門算了一下成本帳:一個快遞員按月薪1萬元左右算,一年差不多也是13萬元左右,小摩駝的成本基本和一個快遞員的年薪持平。

可是,無人車落地的帳并不只有購買成本與快遞員/配送員人工成本的對比。

打個比方,在乘用車領域,SUV和轎車由于功能的側重點不同,在價格上也會存在差異,售價多少并不是影響無人車落地的決定性因素,更多還是要看廠商場景化積累的數據是否足夠多,不管什么樣的價格,現有的技術架構能否支撐起商業化的需求。

然而當前的現實是,所有的無人配送項目都有自動駕駛工程師全程參與,時刻準備解決問題。

北京理工中云智車CEO 關超文曾對這一現狀進行過吐槽,“當前,一輛無人車勉強可取代一個月薪6000元的快遞員,但我得搭進去一個月薪3萬的工程師。”

由此,真機智能CEO劉智勇判斷,無人駕駛要在物流全鏈條落地,“使用機器和雇傭人力的成本打平是不足以推動的,只有當兩者的比值降到原來的1:5時,才會出現革命化的現象”。

按照以上邏輯,毫末要想打贏末端物流智能配送車規模之戰,還需要更長的時間。

最后來看看毫末智行的成長性。

擺在明面上的,毫末是由長城汽車技術中心智能駕駛前瞻分部孵化而來,2019年末從長城獨立,雖然后續完成了多輪融資,引入了美團、高通、高瓴資本、首程控股等股東,目前估值超10億美元,但毫末的絕對大股東還是長城汽車。

根據企查查數據顯示,保定市長城汽車科技有限公司(持股29.14%)和河北雄安長城汽車科技有限公司(持股27.75%)兩家合計控股比例達56.89%。

眾多股東中,除了美團和高通在產業資源上對毫末有所助力外,其他股東大多為財務投資的性質。這就造成了,毫末雖然脫胎于長城,但在業務上,卻非常依賴長城的局面。

顧維灝去年在一次采 訪中非常直白的表達了立場:“長城本身就是一條很粗的腿,它連續好幾年銷量100萬輛,2025公布的戰略要(一年)賣400萬輛車,我為什么不把長城服務好?”

如果是一個初創企業,能抱上長城這樣的“大腿”,自然是再好不過,但如果有更遠大的抱負,將自己只與一家主機廠深度捆綁,其價值就非常有限了。

理由很簡單,長城興,則毫末興,然而毫末的上限充其量也就是長城的上限;但如若長城衰,毫末卻由于沒有自己的產業生態而缺乏緩沖,受到的沖擊會大大高于長城。

毫末也意識到“不能在一顆樹上吊死”,逐漸淡化與長城的“血緣”關系,對外強調自己的獨立性。今年4月的品牌日活動上,推出了面向乘用車駕駛領域的“6P開放合作模式”,意圖開拓更多的合作主機廠,但就目前所表現出的結果來看,還沒有取得突破。

如果用旁觀者的視角來看,毫末或許永遠無法突破。

上文有提到,毫末堅持走數據驅動戰略,也確實通過數據驅動在研發和落地方面取得了顯赫成績,其數據全部來自長城旗下車型的“投喂”。

換位思考,如果有其他品牌與毫末合作,則需直面數據歸屬與利用的問題,因而,只要長城還掌控著毫末,任何品牌都有疑慮,“我的數據會不會給長城做了嫁衣”?

這個“心結”如果不能解開,毫末就很難再向外跨出一步。

毫末的尷尬之處在于如何定位,到底是脫離于長城的獨立公司,還是長城旗下的子公司。

如果是前者,則需要在后續的融資過程中進一步稀釋長城股份,引入更多的產業投資,只是,長城會輕易放手嗎?

如果是后者,毫末要跨過的坎或許會更多。

在智能化轉型這件事情上,國外車企實際上已經進行了大量的實踐。

豐田本來有一個叫TRI(豐田研究院)的部門專門從事自動駕駛方面的研究,然而豐田還是先后斥資5億和4億美元,投資Uber與中國自動駕駛公司小馬智行,在與Uber的那項投資中(Uber于2020年12月以40億美元的價格將自動駕駛部門“先進技術集團”(ATG)出售給Aurora),又與Aurora形成了深度合作關系。

通用汽車在2016年斥資10億美元收購自動駕駛初創公司Cruise之后,又陸續收購了自動化最后一公里初創公司Zippy.ai,“芯片級”激光雷達技術提供商Strobe等,來補全自動駕駛產業鏈。

大眾內部既有自動駕駛研發部門AID,后又建立了汽車高級輔助系統部門Car.Software,但還是將AID以16億美元的價格合并到Argo AI,此外還額外追加了10億美元的現金投資。

舉了這么多例子,只想說明,傳統汽車很難憑自身的資源和能力搞定自動駕駛,拋開制度流程、文化基因這些不談,光無底洞式的研發費用就極少有車企能夠長期承擔。

因而對于毫末而言,以L2級輔助駕駛為基盤,專職做長城智能化轉型的御用Tire 1倒也無妨,但若想沖擊L4級全無人駕駛,僅僅依附長城是遠遠不夠的。

張凱在HAOMO AI DAY上有說到,2022年毫末智行面臨三大戰役:數據智能技術之戰、輔助駕駛城市場景之戰、末端物流智能配送車規模之戰。

不出意外的話,不久的將來,依然會聽到毫末全面告捷的戰報,當然也會重現今天這般質疑。

我們不懷疑毫末的遠大志向,我們只擔心毫末在錯綜復雜的變化中迷失了自我。

毫末二字取自《老子》的千古名言,“合抱之木,生于毫末。九層之臺,起于累土。千里之行,始于足下。”

如何堅守初心,如何腳踏實地,是毫末自省的核心,或許在下一個HAOMO AI DAY上,毫末需要更多的務實,而不是又一場自嗨式的狂歡。

來源:第一電動網

作者:洞見新研社

本文地址:http://www.155ck.com/kol/185575

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。