在新能源汽車購置稅減免政策明確未來四年實行標準之后,有傳言說為進一步促進汽車消費,燃油車購置稅減半的政策有望再度上馬,可見稅費依舊是困擾汽車消費的重要因素。

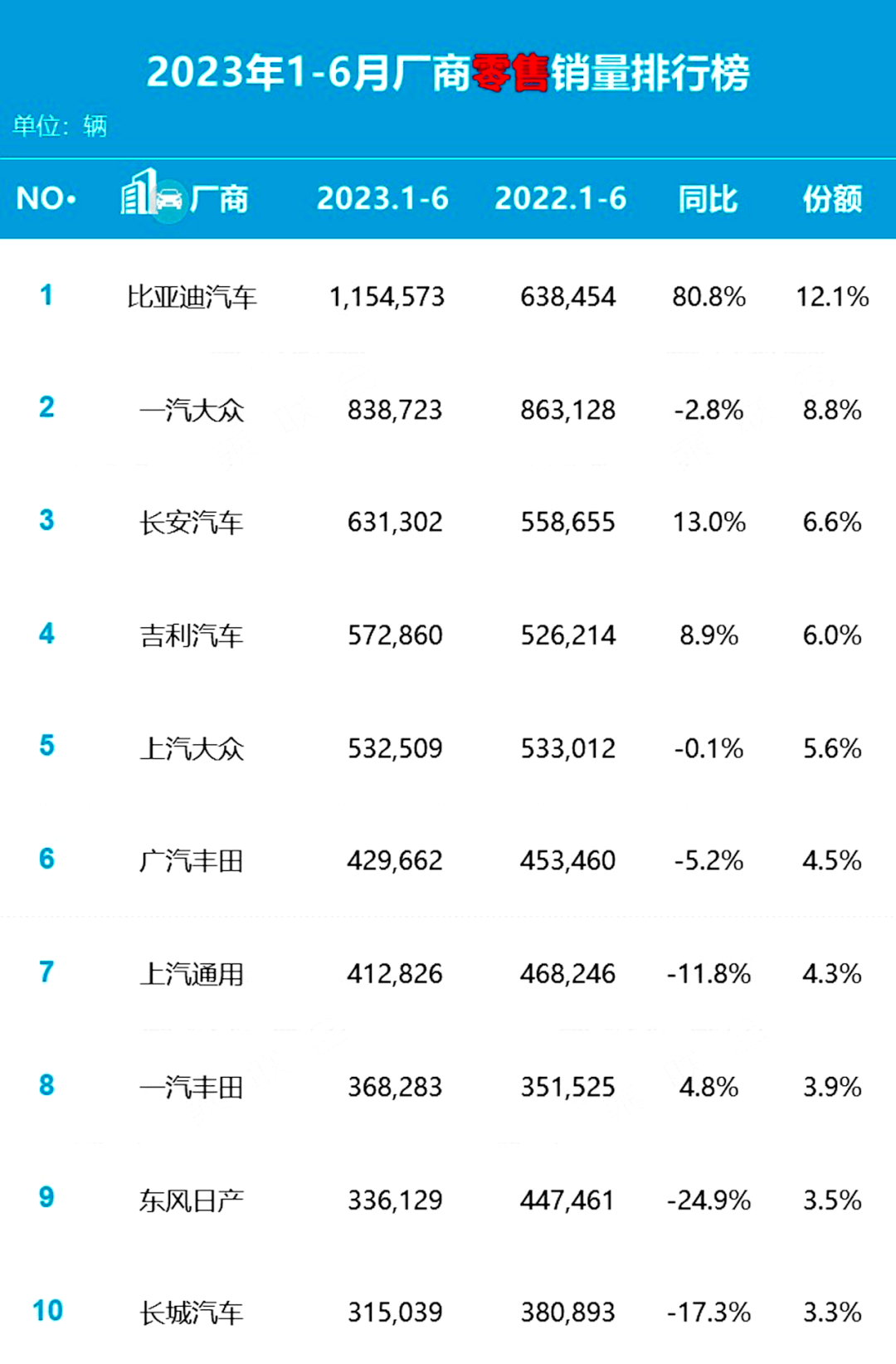

近幾年來,新能源汽車蓬勃發展,卻把燃油車打壓得體無完膚,就連大眾和豐田都高呼受不了,又何況是吉利和長城等自主車企。

汽車消費是經濟方向標之一,也是技術發展和經濟增長的重要推動者,規模體量更大的燃油車銷量增速放緩,甚至衰退,這是當下增長速度再快的新能源汽車所無法彌補的。

燃油車這幾年活得太憋屈了,越來越嚴苛的油耗和排放要求,還有限牌限外等限制準入政策,而新能源汽車則一路高歌,在高額的補貼之外,占據了輿論高地。

中國汽車要完成對跨國車企的超越,實現高質量發展,發展新能源汽車無可厚非,甚至是唯一的選擇,但自主車企多年來在燃油車的研發投入和資源積累也不應該白白浪費。

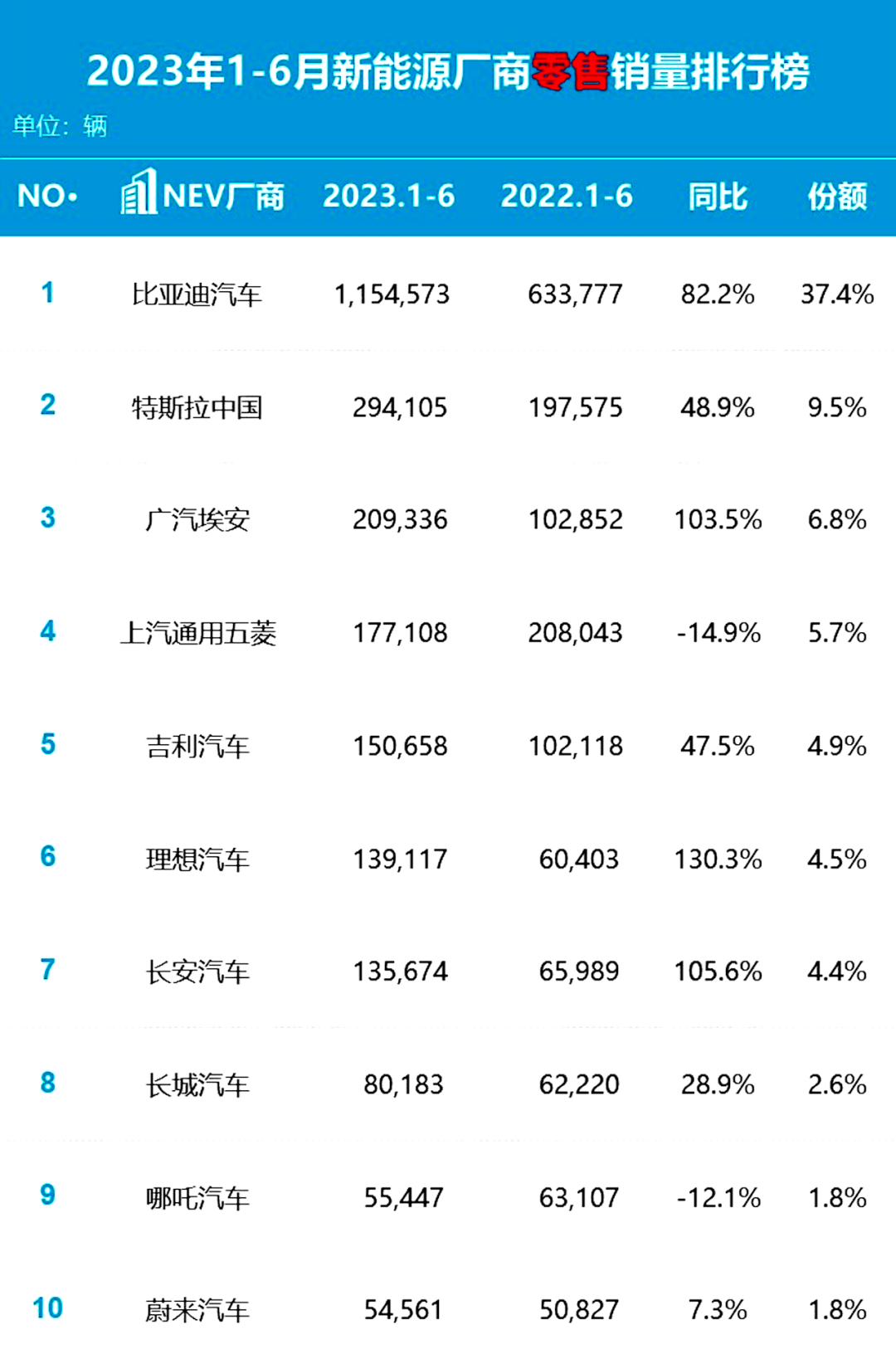

在新能源汽車這個全新的領域,中國汽車投入了巨大的資源,完成了品牌提升和產業轉型,然而,這個全球最大的新能源汽車市場很快也要面臨產能過剩了。

多年自研和提升制造工藝的自主車企,在傳統燃油車領域卻長期以來都無法超越跨國車企,是技術的壁壘更是規模體量這個無法逾越的鴻溝。

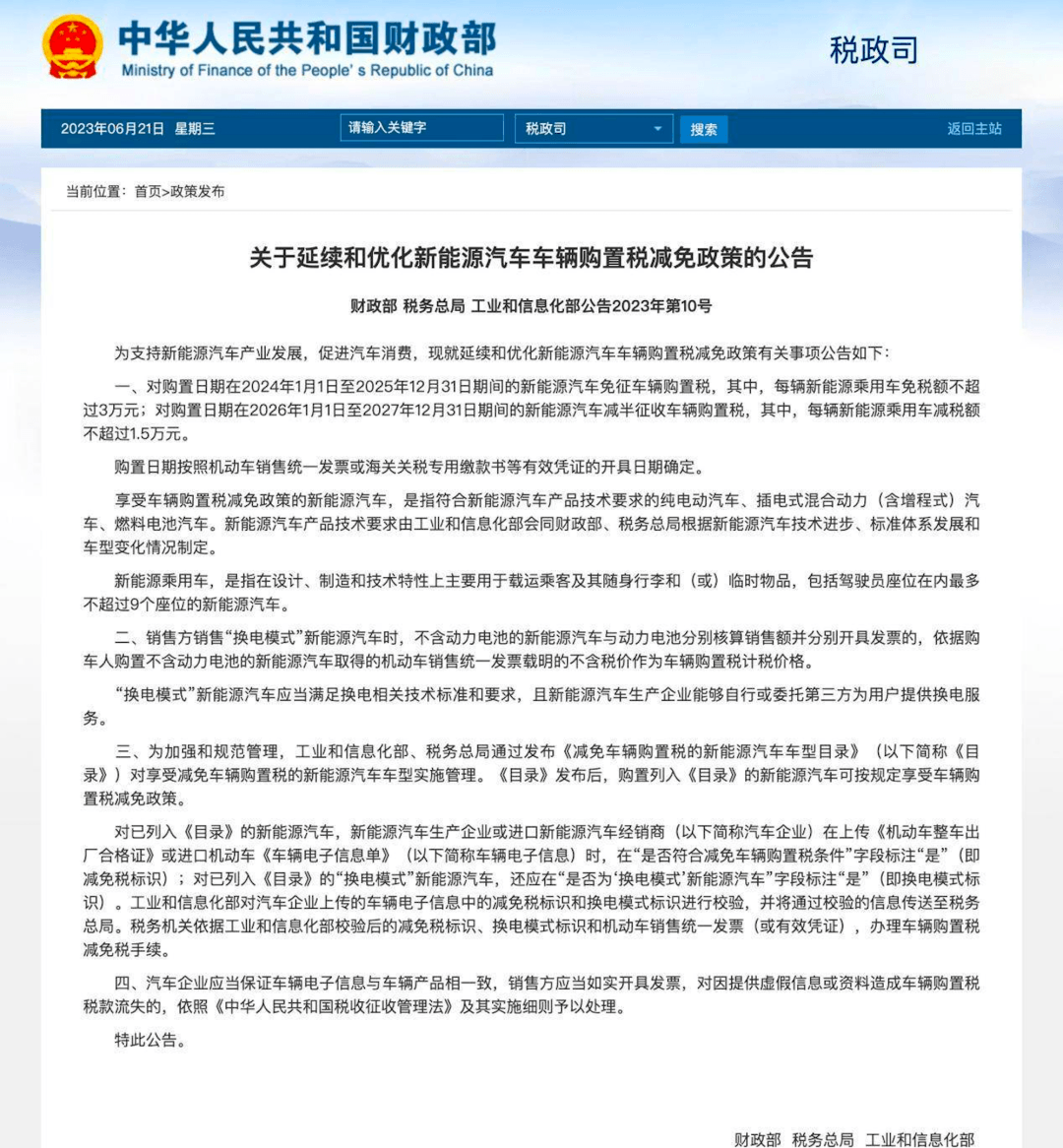

在車輛指標和行業準入限制之外,購車價格補貼和購置稅費減免,是自主車企敢于投入資源,也是市場規模體量快速增長的關鍵。

放眼全球市場,汽車產業從來沒有發生像中國市場這樣跨代際變化,甚至是以智能化為特色的跨界變化。

豐田、大眾和通用等傳統頭部車企,依舊是燃油車為主的產品結構,至于剛剛推出的全新新能源汽車,更多是想要維持在中國汽車市場的存在感。

比亞迪、吉利和長城等車企全面擁抱電動化,傳統燃油動力直接平替過渡到插電混動動力,與此同時大力發展純電動汽車,在網約車和公務用車等運營市場率先開啟電動汽車的規模化。

面向零售用戶和未來市場,自主車企加速商用智能化技術,包括智能中控大屏、智能系統、網聯化和自動駕駛輔助系統,實現對合資品牌的差異化優勢。

不再硬嗑技術、保值率、底盤調校和全球資源,汽車的關注點落在了外觀和內飾的設計,以及新鮮的智能功能。

作為許多車企的第一桶金,出租車和公務用車等運營市場,長期以來都是合資車企的天下,大眾、豐田、現代和鈴木無不是如此。

如今,這些曾經被準壟斷的市場,正在全面回歸自主化,是中國汽車產品質量的提升,也是行業準入對電動汽車的偏愛。

合資車企不得不讓出這部分市場,卻也無法享受中國新能源汽車市場發展的紅利,因為中國車企在這個領域跑得太快了。

于是,我們看到各大傳統車企,特別是跨國車企,或者退出中國市場,或者銷量不斷下跌,其中大部分車企陷入發展的停滯期。

然而,那些在社交平臺即將滅亡的車企,包括已經退出中國的跨國車企,它們在全球市場依靠原有的資源仍然過得滋潤,在中國市場的沉默并沒有影響其全球地位。

燃油車的春天終究會到來,只需要熬過這極其黑暗的四年。

新能源汽車的補貼政策在未來四年內逐步減少,甚至全部取消,那時的中國市場將會還原車企之間真正實力的比拼。

誰的制造和運營效率更高、誰的成本更低,很快就會在市場競爭中一目了然,市場的優勝劣汰機制將讓中國汽車發生翻天覆地的變化。

燃油車銷量下滑的問題,不是產品競爭力和購置稅減半的問題,而是讓燃油車和新能源汽車獲得同樣的競爭條件,包括同樣的稅費標準和準入待遇。

站在新的高度發展新能源汽車,政策的支持可以轉向運營、公務用車和充電補能等特定領域,以及補貼車企在新能源汽車層面的研發和出海,將零售市場的選擇權交給用戶。

自主車企正在加速插電混動化和純電動化,而跨國車企雖然推出了全新的純電動汽車,卻無意進入插電混動市場,就連可以無縫銜接的豐田,也無意加速在中國市場的插電混動化。

與其說跨國車企不愿意放棄燃油車的優勢,不看好電動汽車市場,還不如說在跨國車企眼中,新能源汽車就像是中國車企和中國汽車市場的專屬.

它們無意硬碰硬,而是等待另一個時機,這個時機就是新能源汽車的競爭還原到產品、品牌和質量的真實競爭。

熬過這四年的終極黑暗時刻,擁有龐大規模體量的傳統車企,將有望迎來更明亮的明天,又會有誰沉淪在這片黑暗之中?

四年的時間,新能源汽車也該足夠成熟來直面現實的競爭了,那樣的汽車時代,是百花爭鳴、一片欣欣向榮吧。

來源:第一電動網

作者:TMC動力

本文地址:http://www.155ck.com/kol/206896

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。