出品: 電動星球News

作者:思為、毓肥

責編:毓肥

「所以我今天宣布,歐盟委員會正式對來自中國的電動車發起反補貼調查。」

歐盟委員會主席馮德萊恩周三在歐洲議會上的表態,在半小時之內席卷中歐媒體圈。

所用緣由,用馮德萊恩的原話表達:「當前全球市場充斥著更便宜的中國電動汽車,這樣低的售價是由巨額國家補貼人為壓下來的,這扭曲了我們的市場」因此,歐洲將「將不惜一切代價保持競爭優勢」。

說得更清晰一點,就是怕中國這些低價電動車進入歐盟市場后對其本土新能源汽車發展造成威脅。同時,馮德萊恩表示,「歐洲對競爭者持開放態度,但不是逐底競爭。」

慕尼黑車展中國車企的意氣風發歷歷在目,不過幾天時間,「貿易大棒」就被放在中國車企頭頂,隨時準備揮下。

對于今年摩拳擦掌準備在歐洲市場大展拳腳的中國車企而言,無疑是潑了一桶冷水。

這可能是 2023 年中國新造車遭遇的第一次打擊,但在目前國際關系與汽車產業之于一個國家、之于歐洲的重要性下,這絕對不會是最后一次。

針對歐盟的這一舉措,我國商務部也在今天下午作出了回應,認為其「以「公平競爭」為名行保護自身產業之實,是赤裸裸的保護主義行為,將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈,并將對中歐經貿關系產生負面影響。」

歐洲為什么要審查中國電動車?是感受到了中國智造的威脅?還是新造車的競爭方式不對?

我們今天來聊聊技術之外的戰場。

如開頭所述,歐盟審查中國電動車給出的原因是其低售價擾亂歐洲市場。

盡管歐盟未宣布限制措施具體有哪些,但可以肯定的是,其中將包括征收懲罰性關稅。

在接下來的 13 個月里,歐盟將圍繞這一主題展開調查,其中,調查正式啟動后九個月內將對從中國進口的電動車征收初步關稅。

此前兩年,隨著我國汽車出口量爬升,就消息傳出歐盟要對我國汽車出口實行「反傾銷」調查。

據了解,目前歐盟汽車的標準稅率為 10%,彭博社引用知情人士說法稱,此舉可能導致歐盟汽車進口關稅向美國的 27.5% 稅率看齊。

更高的售價和更低的成本之間,計劃進入歐洲市場的中國電動車企需要作出選擇。

回到最根本的問題:中國電動車在歐洲真的賣得便宜嗎?

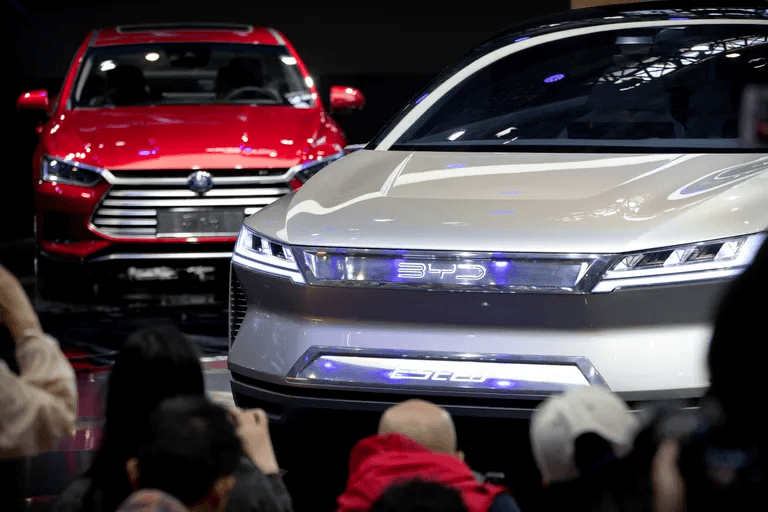

我們不妨先來看看在海外市場已有一定起色的比亞迪的表現。

在本次慕尼黑車展上,比亞迪海豹正式宣布在歐洲上市,其售價分別為 50990 歐(約合 40 萬元) 和 44900 歐(約合 35 萬元),而其在國內的售價,則是 16.88-23.68 萬元,兩者售價相差近兩倍。

再看王朝系列幾款車型在歐洲的售價,比亞迪唐和漢的售價皆為 7.2 萬歐(約合 56.27 萬元),比亞迪元 Plus (海外稱 ATTO 3)為 3.8 萬歐(約合 29.7 萬元)。這三款車在國內的售價區間為 13.78-33.98 萬元。

而同樣有車型在歐洲市場出售,而且同樣歐洲賣得比國內貴的,還有新造車代表蔚來、小鵬。

其中蔚來國內選擇電池租用服務售價為 22.8 萬元的 ET5T 在德國售價為 4.75 萬歐(不含電池,約合 37.12 萬元);小鵬在國內起售價 24.99 萬元的 P7i 和 30.99 萬元的 G9,在歐洲的售價分別為 4.999 萬歐(約合 39.07 萬元)和 5.799 萬歐(約合 45.32 萬元)。

出口車型比其在本土市場的售價要高,一方面是運輸費用、關稅為其增添的成本,另一方面,或許也與品牌在海外的形象定位的樹立有關,還有一種說法認為,高售價是為了避免擠壓當地車企的生存空間而導致當地政府施加非關稅限制。

所以有網友認為,中國新造車已經「主動漲價」,甚至是「讓你三步」了。

國內外電動車售價的差異,顯然不符合「傾銷」的定義——即一樣產品從一國出口到另一國,其出口價格低于國內相同消費產品的可比價格。

歐盟焦慮,或許來源于即便這些車型在歐洲的售價相較于中國國內已大幅度上漲,但與同級電動車車型相比,仍有一定的價格優勢。

特斯拉的 Model X/Y、大眾 ID.3/4,都是歐洲市場較為暢銷的電動車型。

以大眾緊湊型純電 SUV ID.4 來說,其在歐洲的售價為 4.0335 萬歐,同樣定位為緊湊型 SUV 的比亞迪 ATTO 3,售價則為 3.8 萬歐。同為緊湊型 SUV、同為擁有主場優勢的奧迪 Q4 e-tron,其歐洲售價達到了 4.13 萬歐。

同為中大型 SUV,奔馳 EQE SUV 的歐洲起售價為 7.06 萬歐,小鵬 G9 則為 5.799 萬歐,優勢明顯,即便是 7.2 萬歐的比亞迪唐,其價格也僅比 EQE SUV 高不到 2000 歐。

中國電動車在運輸費用、進口關稅以及當地運營成本考慮等多重因素使得出口價格大漲的情況下,和歐洲本土電動車型相比仍能夠有一定的價格優勢,歐盟的擔憂或許能理解一二。

近年來,中國車企加快了出海步伐。

比亞迪作為國內新能源汽車市場目前銷量穩居第一的車企,其在全球各個市場的動作或許是最頻繁,也是規模最大的。2023 年 1-8 月,比亞迪的海外乘用車銷量將近 12 萬輛,去年的成績為 5.59 萬輛。

比亞迪品牌及公關總經理李云飛在慕尼黑車展上透露,比亞迪在過去一年已經在英、法、德、意等 15 個歐洲國家建立了超 140 家門店,計劃到 2023 年年底,其在歐洲的經銷商數量將達到 200 家。

中國車企們的出海目標中,總能看到歐洲的「大名」。歐洲市場有消費能力、有底蘊背景,相較于對中國車企不甚歡迎的美國市場,歐洲市場的態度總體而言更為開放,有觀點認為,中國新能源車企若能在這一主要市場獲得成功、得到老牌汽車工業區域的肯定,對于其「進軍」其他市場有著莫大的助力。

于是,蔚來、小鵬、哪吒、極氪等造車新勢力紛紛宣布在歐洲市場推出自己的得力車型。

其中,蔚來更是把其整套服務體系都搬去了歐洲,目前在德國、荷蘭等地擁有 12 家 NIO House/Space/Hub,甚至把補能網絡的建設也提上了日程;哪吒 2022 年沖進第一梯隊不久后,便開啟「出海元年」,一年多的時間已在歐洲成立了事業部……

但事情遠沒有中國車企們想的容易,除比亞迪 2022 年 12 月在歐洲銷量達 4239 輛外,新造車們的出海路并不好走。

據 Eu-EVs 數據顯示,2023年上半年蔚來在歐洲銷量為 832 輛,月均約 137 輛,而早在 2020 年就進入挪威市場的小鵬,在今年 7 月才以 102 輛的成績擠入挪威當月電動車銷量前 20 名。

其他一些曾宣布出海到歐洲的車企,也鮮少公布銷量數據。

在歐洲真正熱銷的新能源品牌,也就上汽名爵與吉利沃爾沃——這兩個品牌在不少歐洲人認知中仍屬于英國與瑞典,前者的 MG4 4 月份在歐洲獲得 4147 輛的銷量,其純電轎跑 MG Cyberster 上市前在歐洲各車展都屬焦點。兩者都在歐洲進行生產。

中國新能源車企在歐洲遠遠還沒到能夠威脅歐洲車企的影響力。

根據歐盟委員透露,目前中國在歐洲銷售的電動汽車份額已上升至 8%,并可能在 2025 年達到 15%,并指出價格通常比歐盟制造的車型低 20%。

在我們的印象中,歐洲人口不多,不管是 8% 還是 15% 都不是一個大數字,實際上,其 2022 年新能源汽車的銷量已達 260 萬輛,預計 2023 年能夠達到 300 萬輛,8% 換算成具體數字就是 24 萬輛,這仍是一個十分可觀的數字。

在國內新能源汽車行業補貼退坡的背景之下,歐盟仍以「反補貼」為由試圖限制中國車企在歐洲的步伐,其對于中國車企的危機感,或許更多是來源于對其產品力的領先程度的擔憂。

慕尼黑車展期間,雷諾集團首席執行官盧卡·德·梅奧表示,「我認為他們比我們領先一代」。

中國新能源車企通過過去十幾年的投入、研發積累,在快充技術、智能化體驗、續航表現等方面走在世界前列,在本土市場這一眾多歐洲車企最大的單一市場,吞掉了不少市場份額。

如何用更低的成本造出更具優勢的電動車,成為其他國家心中的一大疑惑,在好奇心與利益的驅動下,他們有的如大眾一樣與中國車企尋求合作,有的則像日經 BP 社、瑞銀一樣拆解比亞迪海豹,「細品」其研發與垂直整合能力。

然而,合作與拆解研究并不能中國新能源車企停下在歐洲的前進步伐等待他們發展,暫時性的限制在歐盟委員會看來,或許是扼住中國新能源車企在歐洲影響力的有效措施。

歐盟委員會的調查中國車企反補貼的決策一旦實施,會對中國車企出海造成嚴重影響。

但或許是已經意識到了,在當前國際關系與歐洲產業組成之下,歐洲官方作出限制性措施的可能性,中國車企在發展歐洲市場的同時,對東南亞、南美洲、中東市場的「進攻」并未落下。

尤其是鄰近的東南亞市場,在政策、距離以及文化皆有較密切關系的賦能下,中國新能源汽車在泰國、印度尼西亞等國皆獲得不錯的成績,并紛紛在此建廠。

總不能 All in 一個海外市場,「多面開花」才是最穩妥的擴張之道。

中國技術的全球戰場

中國技術的全球戰場

在馮德萊恩昨天的講話當中,她特別提到歐洲曾在光伏領域領先全球,但最終被崛起的中國光伏產業打得敗退市場。

12 年前,中國光伏產業崛起之際,歐盟正式宣布對華光伏電池板發起反傾銷調查,涉及金額超過 200 億美元,理由和現在調查中國車企反補貼的很像——中國光伏電池板受到不公平補貼,損害了歐盟國內產業。

但在高額關稅等種種限制措施之下,在使得眾多光伏企業破產退市的同時,也刺激了中國光伏產業進行研發創新尋找更低成本的技術,最終中國光伏發電度電成本下降超 80%,成為全球第一,與電動汽車、鋰電池共同成為拉動外貿出口的「新三樣」。

近期成為話題焦點的、「遙遙領先」的華為,光輝的背后同樣是遭遇制裁三年多以來的沉默與篳路藍縷。

此時此刻,正如彼時彼刻。

同樣的,我們不能將傳統車企的暫時性落后當作是永恒。大眾、奔馳、寶馬等車企在今年紛紛加大對電動化轉型的投入,甚至「放下身段」向新造車取經,歐洲人、日本人、美國人過去數十年的經驗積累使其擁有龐大的技術與市場底氣,其追趕速度的提升,或許會超越我們的預期。

技術的競爭不只有參數領先,規則、法律同樣是競爭的參考系,這也會是未來中國技術進入全球市場進程中,必不可少的新擂臺。

汽車產業作為歐洲支柱性產業,2022 年,有約 1380 萬人歐洲人直接或間接地從事汽車相關的工作,占歐盟所有工作崗位的 6.1%,其創造的稅收近 4000 億。

關乎上千萬人的就業與近 4000 億的稅收,在電動化的沖擊之下,2021 年便有機構預測未來 10 年將裁員 50 萬人,生存危機的預警之下,歐洲的「反撲」可以說是在意料之中。

全球無論哪一產業的崛起與發展,背后都離不開各國、各地區之間的博弈,歐洲的限制對于中國汽車產業而言無疑是一個較大的打擊,最終中國新能源車企真的能如光伏產業一樣,在挫折中茁壯成長嗎?

歡迎在評論區分享你的觀點。

(完)

來源:第一電動網

作者:電動星球News蟹老板

本文地址:http://www.155ck.com/kol/210178

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。