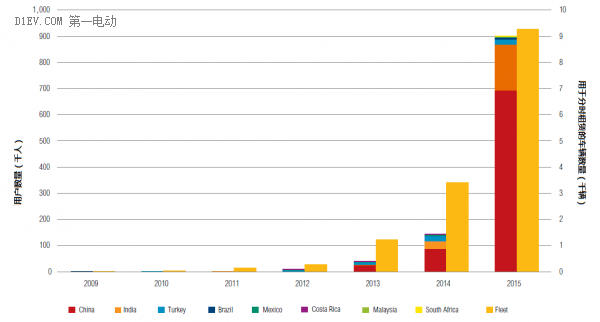

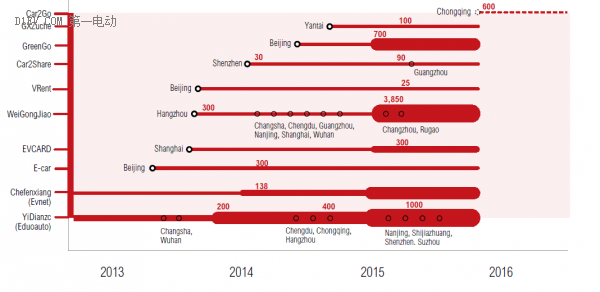

電動汽車分時租賃早已成為新能源汽車、互聯網+、金融以及投資界熱捧的焦點,各類預研和分析報告層出不窮。分時租賃在歐美發達國家的發展情況已經有過很多報道和分析,而在中國等新興國家的情況如何?看看下面兩張圖,新興國家近幾年分時租賃的汽車保有量和用戶量的爆發式增長,和中國近兩年分時租賃運營商和車輛數量的迅猛增長不難看出,分時租賃在新興國家更是如火如荼,深受資本市場的寵愛。

參考資料:WRI-CARSHARING A Vehicle for Sustainable Mobility in Emerging Markets?

看到分時租賃市場這么火,很多汽車、IT巨頭和投資機構都心動不已,陸續發布了在這方面的發展/投資計劃,來從這片新興的藍海里分一杯羹。不過這個市場真的這么好做嗎?你真的準備好投入大筆資金等了N多年卻始終不見盈利?

在投錢之前不妨來問問那些在國內已經在做分時租賃的一些先行者,他們在摸著石頭過河的過程中都掉進或避開過哪些陷阱?哪些經驗教訓是那些紙上談兵的預研或分析報告里找不到的?

這里筆者通過和一些實際在做/做過分時租賃運營人士的接觸,總結以下五大陷阱供各位參考。當然基于保密原則這里隱去所有涉及到的公司名稱,新聞報道過的除外。

陷阱一:租賃車輛的聚集效應

先八卦一個有趣的:通過某種合作方式筆者獲取了某電動汽車分時租賃運營商平臺在2016年1月的近3000個訂單數據,根據分析發現一個很有趣的現象——很多分時租賃站點(一般位于CBD、學校/醫院/酒店、地鐵換乘點附近)還進來(結束訂單)的車遠多于租出去的車(開始訂單),這個挺正常,因為部分訂單只是單程的,必然會在熱門站點產生車輛聚集。可是好玩的是,數據分析顯示兩個星期內這幾個熱門站點積累的車輛數已經基本等于運營商在50多個站點投運的車輛總數——也就是說所有的車都集中到少數幾個熱門站點了,當然這種情況不可能真正出現,畢竟熱門站點的車位遠遠不夠停放那么多車的!那么究竟發生了什么呢?

嗯嗯,借用下某大魔術師的臺詞——現在是揭示奇跡的時刻——每天夜黑風高之時,一撥黑衣人(其實是運營商員工)按指示出發,人工把車挪到初始站點……

數據顯示這類挪車占所有訂單量的15%左右,這可是一大筆成本啊!苦逼的運營商要雇人午夜干活,為他們提供機動車輛,還要承擔挪車過程中可能發生事故的風險,僅這部分成本就基本侵蝕了真正訂單產生的利潤了。

解決方案嘛,其實最有效的就是通過價格工具來激勵用戶來幫你“挪車”。比如單程30塊錢,含回程的話只需20塊錢;有用戶從熱門站點到偏遠站點用車正好幫你“挪車”的話免費,甚至補貼一點錢給用戶。不用什么支出或小小的補貼就能來消除運營商自己雇人挪車的成本和風險。

陷阱二:錯的離譜的車輛殘值及隱藏成本估算

在做分時租賃商業模式的經濟性分析時,運營車輛的殘值估算是比較傷腦筋的。對于燃油車來講,其經過幾十年的經驗、數據與案例積累,殘值估算已經比較準確了。可是電動汽車作為新技術新產品,處于市場導入階段,保有量小,產品質量和品質穩定性很難去量化,所以不少運營商(包括出租車)在殘值估算的時候只能借用燃油車的估算模型再加兩三個權重系數來算。經過兩三年的運營驗證發現,當初還是很傻很天真,高估了國內生產商的操守和車的質量。當初為了賣車要銷量數據好看各種許諾,可是兩三年下來不少車由于各方面的問題,電池、電機、控制器等都有,不能再上路跑停在車庫里落灰的一大堆,只能想辦法處理掉這些車。可惜這時候又掉進了陷阱三里。

還有不少隱藏成本是在開始投入階段很難預料到的,比如寒冬里電動車續航里程減半和快沖導致的問題。筆者獲取的訂單數據正好是2016年1月里的,北京少見的寒冬,由于低溫下純電續航里程減半導致一些用戶半路上沒電只能打投訴電話,終結訂單,叫拖車,甚至索賠。這部分成本只能運營商含淚吞了,誰讓你的車續航里程估算那么不靠譜,明明顯示還能跑150km的卻只跑了60km就爬路上了?事后的調查發現,這些里程估算太不靠譜的車都是之前直流快充過多次(零下15度的條件下),導致電芯之間一致性差異較大,SOC估算嚴重失真。這事的教訓是,運營商定下規則,如果發現某輛車直流快充過幾次,一定要交流慢充一次來重新平衡電芯。

這是第一批吃螃蟹的人所要承擔的代價,隨著主機廠和電池系統供應商技術水平的不斷提升,希望后來者不必有這方面的煩惱。

陷阱三:選錯合作伙伴

有人問我,要作燒錢的分時租賃咱是不是得選個財大氣粗的主來合作或者合資啊?最好是國有的、國資的、有背景、有官方支持的?你要真這么想,那么恭喜你,順利跳進第三個陷阱。

這里不是說官僚主義、非市場導向、面子工程等,不在本文討論的范圍。某大私企和國企背景的公司合資作分時租賃兩年,規模也不小,看起來紅紅火火前途無量。一次和其高層私下聊天卻十分無奈得說這個合資公司遲早倒閉,說了兩個原因——1、合資公司被國企當作電動車銷售求量的出口,一個勁地壓車到租賃平臺;2、運營兩年要淘汰的車輛沒法賣掉或處理掉,因為國資占比超50%,這些車可是“國有資產”,豈是你想處理就能處理的?

陷阱四:選錯落地城市

一般認為適合分時租賃的城市樣本:大都市、人口眾多、交通擁堵、車多車位少停車難、公共交通低效不能滿足出行需求,等等。滿足這些要求的城市有很多,國內的北京、上海、杭州等,歐美的紐約、洛杉磯、倫敦、慕尼黑、柏林、羅馬……很多很多。

可是在確定落地城市之前,還得認真研究一下這個城市的政治經濟以及文化背景才好,否則很大幾率你將血本無歸。比如說倫敦吧,無論從城市規模人口經濟交通狀況哪個意義上來講,她都是非常適合分時租賃的一個城市,而且人口巨多有很大市場才對。不過且慢,政治和文化狀況你研究過嗎?

不妨來看看世界最早開始分時租賃的戴姆勒集團大名鼎鼎的Car2go,2012年進入倫敦,后來擴展到邊緣其他城市,看起來生機勃勃。可是在辛苦經營兩年后由于損失慘重在2014年只能無奈退出英國市場,原因何在?在其官方網站上提到兩個原因:1、英國的區域自治比較強,比如在倫敦,同時需要和倫敦32個行政區(OMG!)的行政和交通主管機關打交道,費時費力成本高又效率低。2、英國根深蒂固的私家車擁有文化,在英國尤其是倫敦,很多市民蠻保守的,比較注重個人空間和隱私,不大愿意去開別人剛用過而且馬上就要被下一個人用的車,萬一落了手提電腦之類比較私人的東西在車上被陌生人撿到多不好(咳咳,真不是在映射誰)。所以用戶量相對其他地區少的多。

所以在項目落地地點的選擇上也要慎重,政治/文化/人口/經濟等方面的研究一定要做好功課。

陷阱五:誰是對手?誰是客戶?

我們在說汽車分享的時候,總是把分時租賃、專車/叫車服務、P2P分享等放在一起來考慮,來評估這個市場的前景,好像它們是互相幫忙的好基友,可是本質上它們是互相競爭的關系。在歐洲的出行研究里對于整個社會的出行分了七個層級:第一位步行,第二自行車,第三位公交包括地鐵/巴士,第四位是分時租賃,第五位是出租車/專車/叫車,第六位是長租,第七位是私家車。這些層級之間是替代性的,本質上是競爭關系。而處于同一層級的比如出租車/專車是競爭又互補關系。

這個體系里單獨把分時租賃作為一個公共交通的層面,有別與出租車/專車,是按照有沒有駕駛員來分的。而它們最大的區別是成本的問題,比如在上海一個出租車駕駛員一個月的收入大概在1萬,一年里出租車公司的人力成本就是12萬,而一輛出租車的成本大概在七八萬塊錢左右,三年折舊的成本一年是2萬塊錢,這就是12萬和2萬多塊的差別。而分時租賃自駕的模式是12萬成本都沒有了,只剩2萬了,就是有更高的成本競爭優勢。

從這個意義上來講,分時租賃是出租車/專車模式天生的對手。

談完模式談用戶,正確定義目標用戶是重中之重,分時租賃作為汽車共享的一個細分市場,也需要找到你具體的細分用戶——黏性用戶:1、非開車新手,新手或者不會開車的是出租車/專車的忠實用戶;2、多目的地出行,一次出行去好幾個目的地辦事,如果只是一個目的地那還不如專車;3、尊崇個人自由/空間,不愿意和出租車/專車瞎扯;4、喜歡“擁有”一輛車的感覺——雖然目前因為限牌或其他原因不能真正擁有。

找到這部分粘性用戶,才有持續增長的基礎。

來源:第一電動網

作者:電動汽車與自動駕駛

本文地址:http://www.155ck.com/kol/44147

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。