編者按:為凝聚新能源汽車行業的研究力量,發揮協作效應,第一電動網建立特約研究員機制,邀請行業知名專家、大牛作者作為特約研究員,集中多方智慧,深入探索新能源汽車政策、資本、技術、市場等領域,并定期推出【研究周報】,解析行業熱點問題。

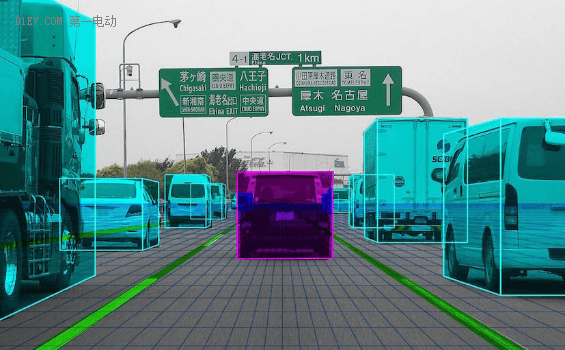

【特約研究員 朱玉龍】2017國際消費電子展(CES)和緊隨其后的北美車展上,我們可以看到來自日企的三臺概念車(Honda NeuV、Concept-i Envisions、Nissan Vmotion 2.0)。令人感到奇怪的是,這三臺概念車,咋沒有呈現出幾個毫米波雷達、激光雷達和其他感知單元,怎么沒有GPS、V2X和整車的自動駕駛中央控制計算平臺?這是為啥呢?

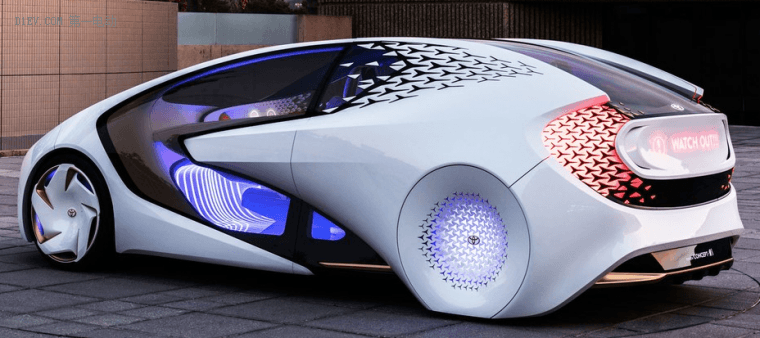

圖1 日企三大自動駕駛概念車

個人來看,在通往自動駕駛的技術上,不僅僅是感知、決策和線性控制系統需要有大的改變,實施自動駕駛的主體與駕駛員之間的溝通需要改變,而輸入個體消費者使用的自動駕駛系統本身也要融入駕駛員原有的個性。所以大概可以這么看:工程改造車目標是將現有的車輛改造成自動駕駛,需要加入多少的感知傳感器、加入中央控制計算平臺;概念車面向的是自動駕駛整個解決方案,是建立在前者的基礎上,傳遞的是當傳感器藏到我們看不到的地方,把計算平臺打包成車企可以接受的擁有巨量計算能力的ECU之后,車應該怎么做。

這就如日產CEO戈恩在談及新技術進入汽車的時候所說,整車企業悠久的傳統是利用外部技術,并將之融入產品。汽車制造如同搞建筑,車企組裝部件,也組裝技術和專業知識,一切都是為了制造產品獻給消費者。車企最大的挑戰是,如何在繼續滿足傳統需求的同時,將新技術融入汽車,自動駕駛的概念車就需要考慮這個問題,可能需要把很多的技術元素都打包入整個車輛。這三輛車,都把目光聚焦到了車內,聚焦到了駕駛員或者說是乘客對待自動駕駛的系統,不同層級的自動駕駛系統(L3、L4),都需要處理系統和駕駛員的關系。

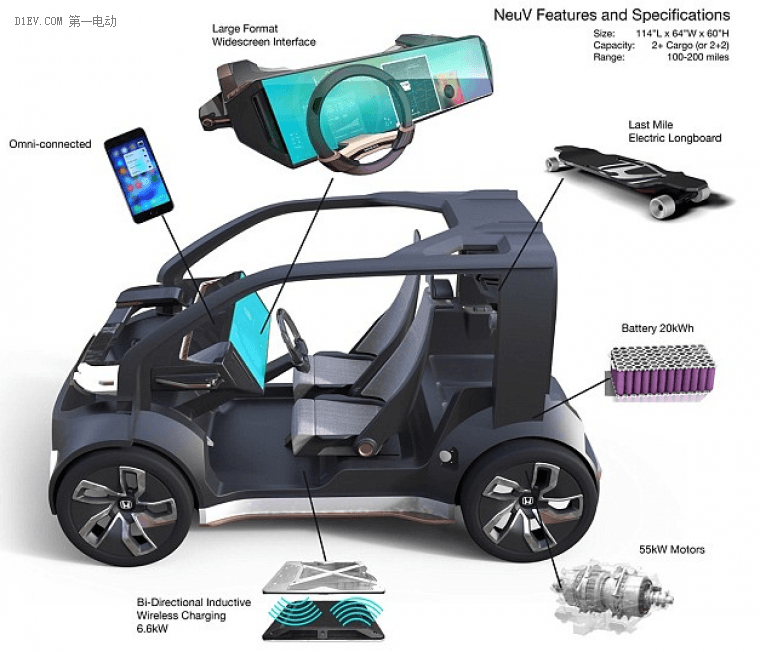

1)Honda NeuV最大的展示點是Honda Automated Network Assistant,下面那個大屏其實涵蓋了人工智能(AI)技術“情感引擎HANA”,自動駕駛功能怎么實現的基本沒有講,這個HANA通過圖像和聲音做深度學習駕駛員的表情和聲調,自動判斷駕駛者的精神狀況并輔助駕駛員進行安全駕駛外,通過學習掌握駕駛員的生活方式和喜好,分析情況向駕駛員提出方案選項,實現駕駛員與移動工具的自然交流,在人不在的時候,這個AI接管整個車的使用權限,探索擴大車輛使用的可用性(車主不用車時,在車主許可下進行自動駕駛移動、拼車)

視頻1 Honda Automated Network Assistant

這個小車配置了20kwh的電池還是挺有趣的,還把無線充電也集成在里面了,這個其實是把車改造成了短途自動移動的工具,通過這個AI上層來實現整個工具的管控。

圖2 NeuV 系統示意圖

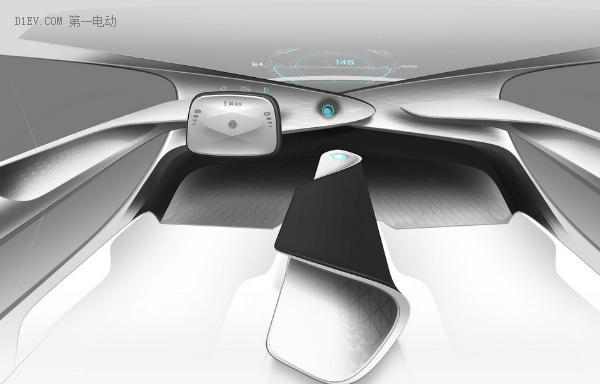

2)Toyota Concept-i概念車

豐田也以AI“Yui”人工智能系統為整個概念車主體,這個AI真的就是把車改造成了一枚機器人:開車門,這車開個光圈打招呼,前后還能顯示字幕,就差用喇叭跟駕駛者打招呼了。開車的時候,AI一樣通過監測駕駛員的行為及心情,指揮車輛進行相應的操作。你能想象開車的時候,這車也在通過圖像、聲音和其他感知手段看我們。在V2X之前,這車通過顯示的屏幕來給外部傳遞信息,更直白與其他車主和行人交互信息,下面的Watch Out會不會顯示個別摸我更本土化一些。

圖3 Toyota Concept-i

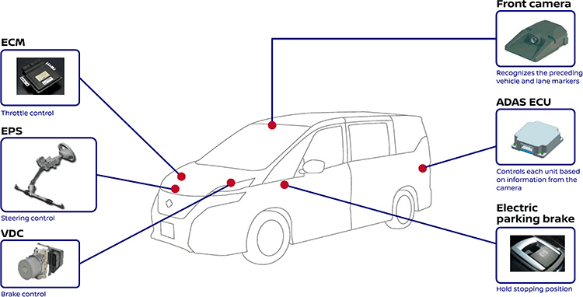

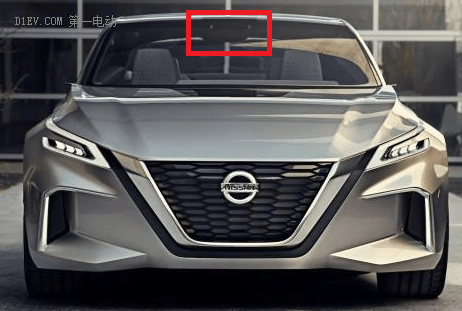

3)Nissan Vmotion 2.0的自動駕駛,也是用了ProPilot的L2的視覺方案。這個系統到達在Serena的Propilot基礎上如何改進值得關注,無需人為干預在高速公路上行駛(高速L2階段),通過城市街道交叉路口的自我導航能力(城市L2階段)

圖4 Serena的Pro-pilot

所以這車還是以自動駕駛L2為起步,逐步按照日產設定的臺階走。在CES上談的 " 無縫自主移動 "(SAM)的系統,也是在自動駕駛系統進化過程中,系統不夠完善,通過后臺系統網絡協助的解決方案平臺。自動駕駛汽車將很多的信息直接連接到后臺指揮中心,如果汽車遭遇故障 - 比如路,警察使用手勢指揮車輛等,汽車會向指揮中心發出信號,尋求幫助。系統后臺指揮中心的指揮員(稱為移動管理者)將觀察車輛圖像,傳感器數據以確定如何處理問題,汽車將處于指揮員的控制,直到他將汽車控制權移交給駕駛員。

嚴格意義上,SAM 系統也是一種可以進化的網絡AI系統,能夠學習人類應對問題的反應,這個網絡后臺SAM 汽車能直接與自動駕駛進行連接,最終與車載自動駕駛系統形成完整的解決方案。

總的來說,日本汽車產業由于有了很早期的機器人文化,倒是對AI、對汽車往自動駕駛和出行工具化并不是特別排斥,雖然看上去保守,但是一直有組團打怪,從歐美整合新技術資源的傳統,值得我們看看。

來源:第一電動網

作者:朱玉龍

本文地址:http://www.155ck.com/kol/48460

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。