[編者按] 5月18日中共中央、國務院電賀我國海域天然氣水合物試采成功。隨之媒體鋪天蓋地的報道,手機刷爆了屏幕。那么到底可燃冰是什么?其發展前景如何?中國在可燃冰研究與開發的水平所處的位置如何?等等這些問題,筆者將發表系列文章,以便讓廣大讀者朋友對可燃冰有一個比較清楚的了解。

1.全球可燃冰資源有多少?

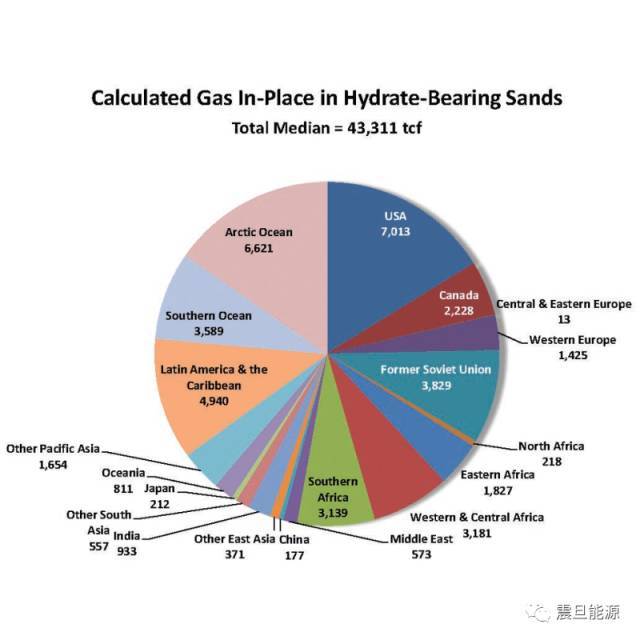

天然氣水合物在全球范圍內廣泛分布,且資源量巨大(圖1)。美國地質調查局早在1995年就對世界范圍的天然氣水合物資源繼續了評價。之后,美國多個機構聯合對世界天然氣水合物資源評價進行了不斷更新并出版相關論著。根據研究,世界天然氣水合物總資源(In-place Resource)在15,000億噸至150,000億噸碳之間。在標準溫度與壓力下,這些碳相當于3000至30,000萬億立方米。

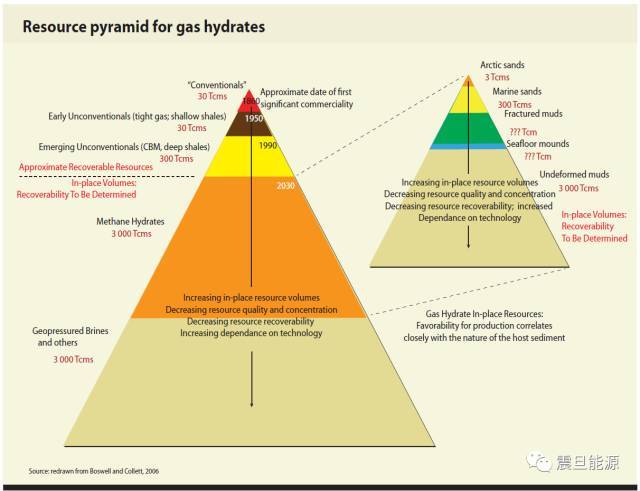

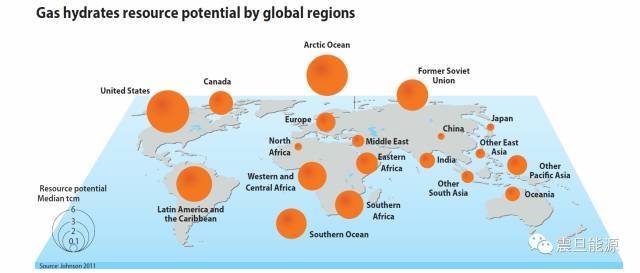

圖1 全球天然氣水合物資源分布。本圖僅標示天然氣水合物在砂巖儲層中的富集區的資源量,這些很可能在將來首先進行開采。(來源:Johnson,2011)

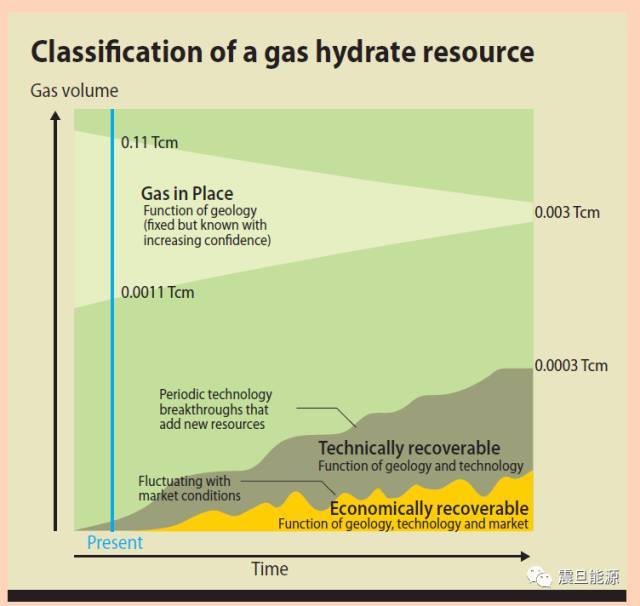

與油氣相關的一系列關于資源量和儲量的術語都有其特殊含義(圖2)。總的資源量,也就是我們常說的原地資源量(in-place resource),一定地質單元或者地理區域內所有烴類的量。資源量的一部分在實踐中可以開采,常稱之為技術可采資源量(technically recoverable resource ,TRR)。而這些技術可采資源量中,能夠盈利性開采的那部分稱為經濟可采資源量(economically recoverable resources, ERR)。通過鉆井被確認且確認可以進行生產的那部分經濟可采資源量稱之為儲量。

小知識:

資源量(In-place resource):目前資源總量。在一定地質單元或者地理區域內,所有烴類(天然氣水合物幾乎全是甲烷)總量的估算值。

采收率(Recovery factor):在技術上可以采出的資源量的百分比。常規油氣的采收率有時可以超過80%。但是,對于非常規資源來說,例如頁巖,采收率非常低。因此,總資源量的估算僅限于能源供應潛力有關的討論與研究。

技術可采資源量(Technically recoverable resource,簡寫TRR):是指實踐中能夠采出的那部分資源量。也就是在現有技術條件下,這部分資源量可以進行開采。但是,隨著時間變化與技術進步,TRR是不斷變化的,其只反映某時間點的資源技術開采情況。

經濟可采資源量(Economically recoverable resource ,簡寫ERR):是指能夠進行贏利生產的那部分的技術可采資源量。經濟可采資源量表示在現有政策與市場條件下,能夠進行經濟開采的那部分技術可采資源量。目前,關于天然氣水合物的有關經濟可采資源量的資料還沒有,幾乎沒有進行過經濟評價與估算。

儲量(Reserve):通過鉆井確認且現有井或者開發鉆井項目可進行生產的天然氣總量。目前,還沒有報道天然氣水合物進行長期穩定的生產,世界上也沒有任何地方提交過天然氣水合物儲量。

圖2 天然氣水合物資源分類例子(來源:Boswell and Collett 2011)

但是,全球這么大的資源僅有較小一部分屬于技術可采資源,也就是在目前技術條件下能夠進行可采的資源非常小。目前,天然氣水合物分布廣泛,但是在海洋沉積物中低富集程度分布為主,沒有經濟開發價值。只有那些高富集區域的天然氣水合物才具有開發價值,目前已經在海洋與永久凍土帶發現了這種高富集區,比如阿拉斯加北斜坡、加拿大西北部、墨西哥灣、日本海上以及中國南海等。這些高富集地區的物理特性與儲層特征似乎比較適合運用目前常規油氣開采方法進行開采。

1995年美國地質調查局對美國和全球油氣資源進行了評價,其中包括天然氣水合物。根據評價結果,美國天然氣水合物資源量在112,765萬億立方英尺(3193萬億立方米)至767,110萬億立方英尺(19,147萬億立方米)之間,平均值為320,222萬億立方英尺(9,069萬億立方米)。全球天然氣水合物資源量在100,000到300,000,000萬億立方英尺之間。而全球常規天然氣資源剩余探明儲量和待發現資源大約為13,000萬億立方英尺。

此外,還有其他學者也對全球天然氣水合物的資源量進行了估算,結果如下表1。

|

萬億立方米 |

萬億立方英尺 |

|

|

Trofimuk1977 |

5000-25000 |

176574-882868 |

|

Meyer1981 |

3100 |

109475 |

|

Dobrynin1981 |

7634000 |

|

|

Kvenvolden1988 |

20000 |

706294 |

|

MacDonald1990 |

21000 |

741.609 |

|

Johnson2011 |

4705-313992 |

表1 不同學者估算的全球天然氣水合物資源量

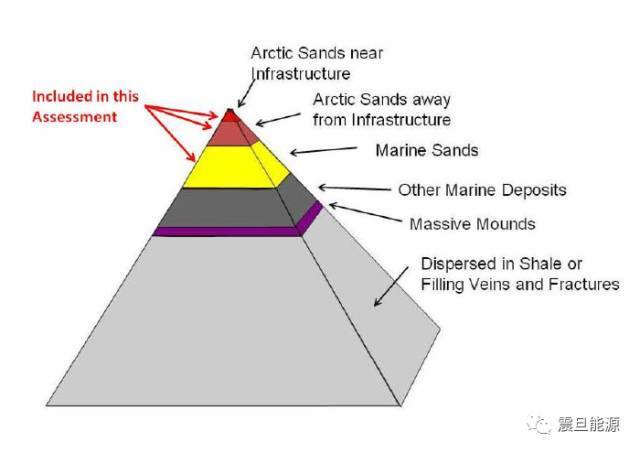

根據Johnson等研究,世界上真正能作為一種能源來利用的天然氣水合物的資源量很小,僅局限于少數集中分布區域,其大部分資源無法作為能源利用。天然氣水合物集中分布區域主要是海洋與北極地區,在儲層物性與條件適合情況下,有可能開發成為一種能源而利用(圖3)。

圖3 天然氣水合物資源金字塔(來源:Boswell et al)

Johnson領導的團隊在世界銀行、聯合國組織和有關國家政府的資助下,完成了聯合國定義的全球18個地區的天然氣水合物資源評價工作。此外,對南北極地區進行分開評價,詳細結果見表2和圖4。

|

地區 (聯合國定義) |

資源量范圍 (萬億立方英尺) |

資源量平均值 (萬億立方英尺) |

|

美國 |

1.500-15434 |

7013 |

|

加拿大 |

533-8979 |

2228 |

|

西歐 |

36-14858 |

1425 |

|

中、東歐 |

0-105 |

13 |

|

前蘇聯 |

1524-10235 |

3829 |

|

北部非洲 |

6-1829 |

218 |

|

東部非洲 |

42-25695 |

1827 |

|

西部和中部非洲 |

79-26672 |

3181 |

|

南部非洲 |

121-26369 |

3139 |

|

中東 |

31-3848 |

573 |

|

中國 |

10-1788 |

177 |

|

其它東亞國家 |

14-2703 |

371 |

|

印度 |

36-6268 |

933 |

|

其它南亞國家 |

20-3497 |

557 |

|

日本 |

71-471 |

212 |

|

大洋洲 |

38-6750 |

811 |

|

其它亞太國家 |

64-25946 |

1654 |

|

拉丁美洲和加勒比海 |

258-31804 |

4940 |

|

南大洋 |

144-45217 |

3589 |

|

北冰洋 |

178-55524 |

6621 |

|

總計 |

4705-313992 |

43311 |

表2 全球砂巖中天然氣水合物資源量(來源:Johnson,2011)

圖4 世界個地區天然氣水合物資源量分布情況(來源:Johnson,2011)

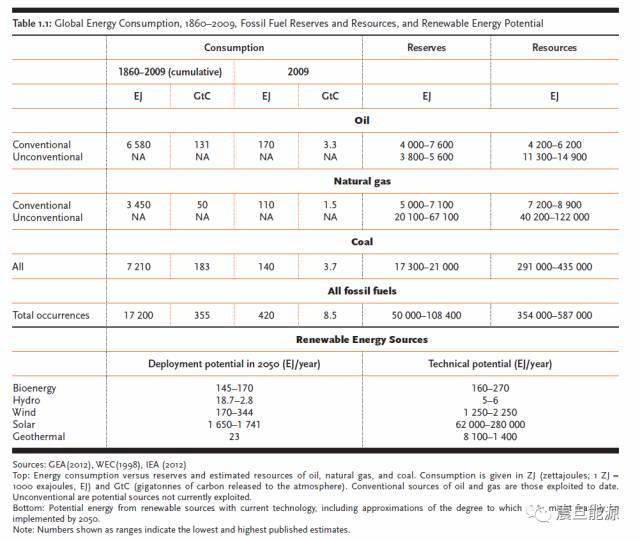

表3是1860-2009年全球能源消費、化石燃料儲量與資源以及可再生能源潛力。

表3 1860-2009年全球能源消費、化石燃料儲量與資源以及可再生能源潛力

根據美國地質調查局2012年發布的全球常規油氣資源評價結果,全球待發現常規石油資源量平均值為5652.98億桶,待發現常規天然氣資源量為5605.626萬億立方英尺,待發現常規天然氣液資源量為1666.68億桶。

根據美國能源信息署(EIA)與先進資源國際公司(ARI)2015年最新評價結果,全球46個國家的頁巖氣為資源量7576.6萬億立方英尺、致密油資源量為4189億桶。

根據BP發布的2016年發布的《2016世界能源統計年鑒》報道,2015年底全球剩余石油探明儲量(P1)為2394億噸(16976億桶)、天然氣探明儲量186.9萬億立方米(6599.4萬億立方英尺);2015年全球石油產量43.619億噸(9167萬桶/天)、天然氣35386億立方米(31.995億噸油當量);2015年全球石油消費量43.313億噸(9500.8萬桶/天)、天然氣消費量34686億立方米(31.352億噸)。

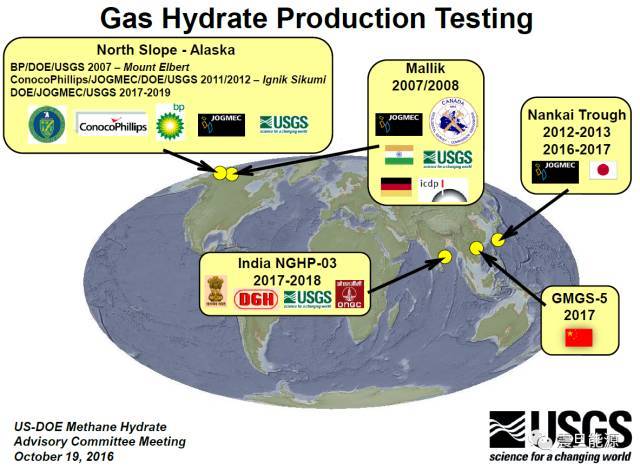

如果按照一般媒體報道的那樣進行類比計算,那么目前全球已經探明的石油與天然氣儲量按照目前的開采速度,還分別可以開采55.9年和52.8年(隨著全球范圍內的油氣勘探開發不斷進行,在一定時期內新的油氣探明儲量會不斷地增加)。而天然氣水合物目前還沒有任何探明儲量。那些報道世界可燃冰夠才千年的說法沒有任何根據(如果開采千年,按照2015年全球天然氣產量35386億立方米計算,那么1000年的產量就是35386000億立方米,那么至少需要3538.6萬億立方米的探明儲量(P1),那么需要多少資源量才可以探明這么多?因此,大家一定要明白資源量不等于儲量,儲量不等于產量,不能用簡單的類比進行計算。)。而這次中國南海可燃冰取得重大突破也只是說明我國也掌握了可燃冰的勘探尋找與生產測試等相關技術。我國也不是第四個發現發現可燃冰的國家(在此之前已經有美國、日本、加拿大、俄羅斯、韓國等發現并取得了可燃冰樣品,加拿大、美國、日本等更是在我國之前進行了生產測試并取得了巨大成功。

中國這次在南海神狐海域取得可燃冰測試成功,可喜可賀,但是媒體報道就顯得缺乏必要的專業知識了。有關報道中說“南海神狐海域有11個礦體、面積128平方公里,資源儲存量1500億立方米,相當于1.5億噸石油儲量”。這真的不算什么,即使在陸上常規油氣方面,也只能屬于一般豐度的油氣田(11.7億方/平方公里)。

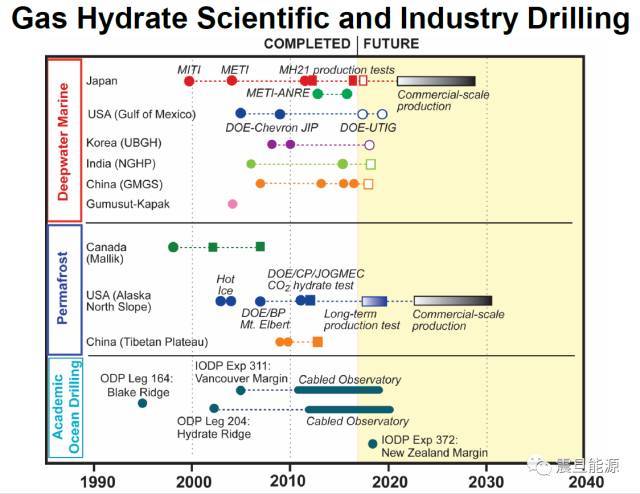

從資源量上看,全球天然氣水合物無疑是最大的,但是到目前為止還沒有進行過經濟評價,也沒有進行經濟可采資源量的估算,更沒有任何地方提交過天然氣水合物探明儲量。前幾年曾有報道過美國(永久凍土帶)、日本(深海)、韓國(深海)等計劃在2020年前進行商業規模的生產,但從目前看很難在2020年前實現商業規模的生產。

2.有哪些國家開展了可燃冰研究與考察?

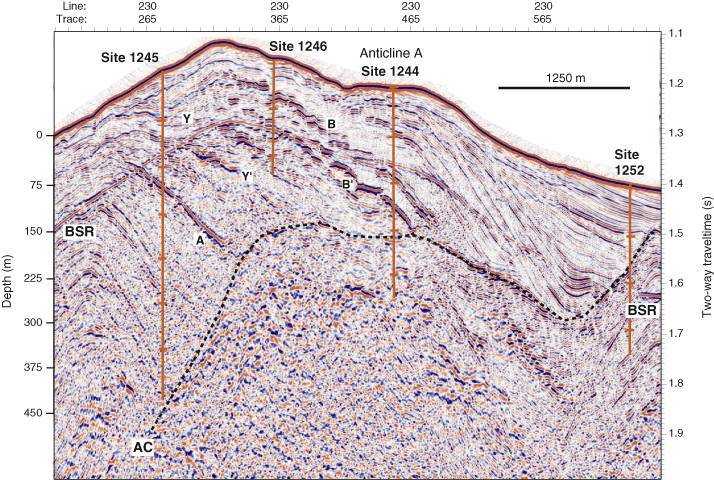

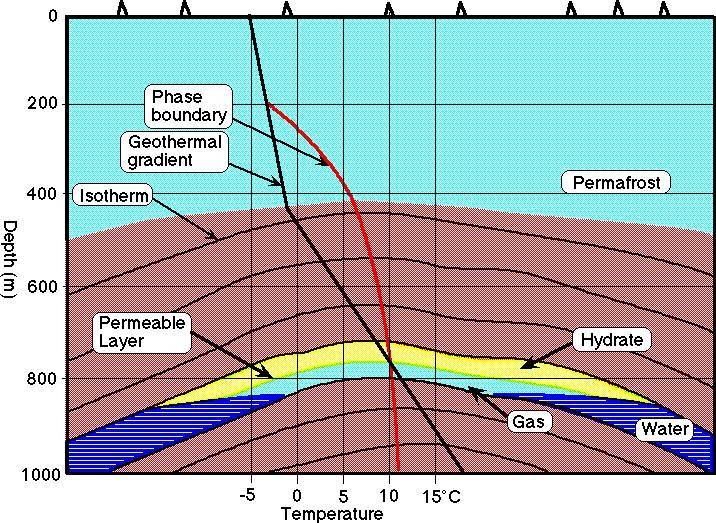

前面我們已經介紹過可燃冰出現在兩種環境下:深海和陸地極地地區。海洋大陸邊緣可燃冰的存在主要是利益地震反射進行推測的。這些地震反射反映了可燃冰穩定區基底(BGHSZ)(reviewed by Kvenvolden,1993)。這種反射通常稱為似基底反射(BSR)。而這個BSR通常可以解釋為上面含可燃冰沉積物與下面含游離氣沉積物的分界線(圖5)。通常情況下,這個BSR還是比較容易識別的,但是在幾乎沒有變形的地區還是很難識別的。BSR已經可以達到海底以下1100米以上的深度。

圖5 三維地震剖面的東-西垂向切片,顯示鉆探地點Cascadia Margin的1244、1246和1252點的地層與構造背景,

AC, A,B, B′, Y, Y′為地震反射層,BSR為可燃冰穩定區基底地震反射層。(來源:X. Su et al)

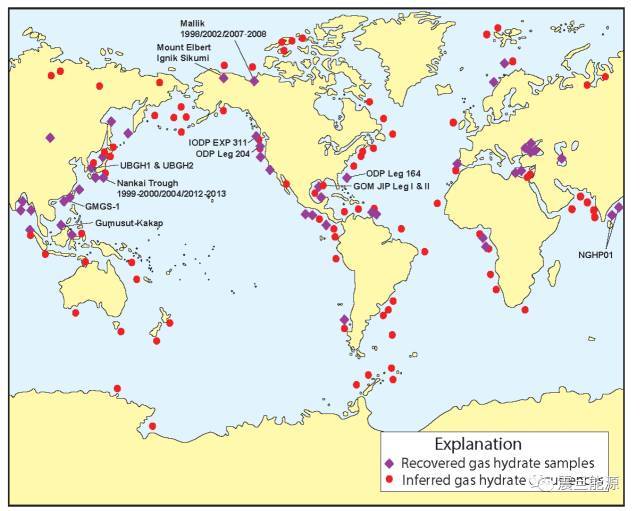

目前幾乎在每個海洋盆地中海底30米以上的淺層沉積物中都取到可燃冰樣品,比如墨西哥灣、北美的Cascadia大陸邊緣、黑海、里海、鄂霍次克海、東海/日本海和北大西洋與南大西洋(Collet,2002;Collett et al,2009)。在更深的深度也獲得了可燃冰樣品,比如,美國東南海岸,美國與加拿大Cascadia邊緣,中美洲海溝,秘魯海上,印度,中國,韓國,以及日本東西大陸邊緣等(Collett et al,2009)。

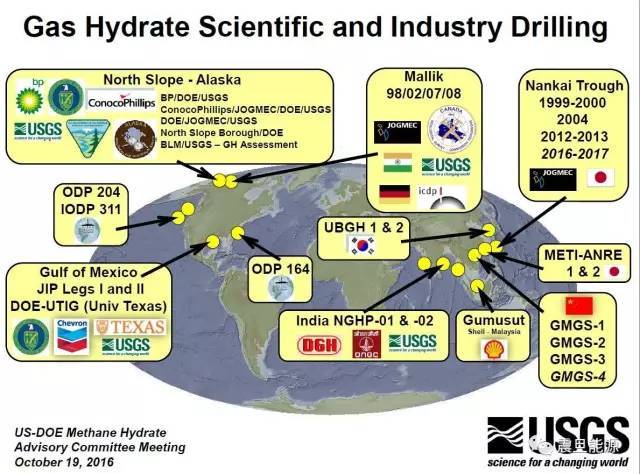

近年來,為了尋找海洋可燃冰富集分布區域而進行的深海鉆探項目不斷增加,也使得人們對可燃冰形成的地質條件有了進一步的認識。非常著名的項目有海洋鉆探計劃(Ocean Drilling Program,ODP)和綜合海洋鉆探計劃(Integrated Ocean DrillingProgram,IODP),包括ODP Legs 164和204,以及IODP Expedition 311。工業上涉及的可燃冰鉆探項目也取得了非常有價值的資料,例如由美國能源部資助的墨西哥灣兩個項目:Gulf of Mexico JIP LegⅠ和Gulf of Mexico JIP Leg Ⅱ。由國家主導的可燃冰鉆探項目也為認識自然界中的可燃冰提供了豐富資料。這些項目主要是有國家有關機構主導的,負責資金籌措和項目管理。這些項目中最重要的就是日本海上項目,包括1999-2000年的METI Nankai Trough Project、2004年METI Tokai to Kumano-nada Project以及2012年的MH-21 Nankai TroughPre-Production Expedition。此外,還有一些由國家主導的項目,比如印度的NGHP Expedition 01,中國海上的GMGS-1,韓國的UBGH1和UBGH2,等等。所有這些都為我們認識自然界中可燃冰提供了大量的資料。

圖6 全球大陸邊緣海域沉積物與永久凍土帶可燃冰取樣位置與推測位置圖。

大部分樣品是在深海取芯項目或淺部海底取樣作業中獲得的。大部分可能有可燃冰的位置是根據地震剖面的BSR推測的。本圖中還標明了主要的可燃冰研究鉆探與考察項目。

圖7 國際上主要可燃冰研究項目分布圖。2016年10月資料(Collett,2016)

圖9 國際上進行天然氣水合物生產測試(ProductionTesting)的項目。

注意這個“ProductionTesting”術語,根據油氣行業的習慣以及實際工作內容,翻譯成“生產測試”比較貼切。而翻“試采”在油氣行業中主要是指:為了獲取油氣田開發所需要的油氣田有關數據,常常在正式開發前會對某些井進行試采,以取全有關數據,編制開發方案,試采時間有長有短,在英文中也多用“pilot”表示。

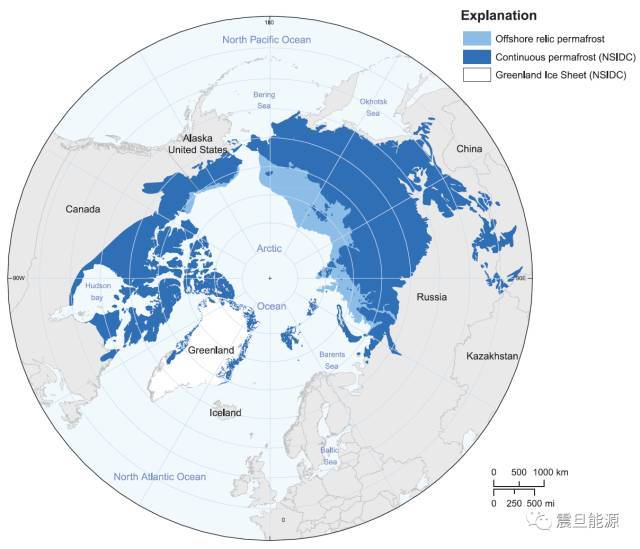

北極地區的可燃冰分布與永久凍土帶分布具有典型的緊密相關性。通常認為,自上新世末(大約距今188萬年)以來,北極地區持續低溫,適于永久凍土帶和可燃冰的形成。現今凍土帶的范圍標明北半球20%的陸地被凍土帶所覆蓋。地質研究與海底條件的熱模擬也表明永久凍土帶與可燃冰可能在北冰洋大陸架存在。

圖10 北半球永久凍土帶的分布。

圖中深藍表示陸上連續永久凍土帶,淺藍表示海域可能遺存的永久凍土帶。這些地方可能適宜于可燃冰的存在。

前蘇聯和加拿大對北極地區永久凍土帶天然氣水合物的研究開展得最早,其中加拿大Mallik項目為世界上首次對天然氣水合物進行生產測試的項目。根據有關文獻,前蘇聯在西西伯利亞盆地北部的麥索亞哈(Messoyakha)氣田是世界上最早投入開發生產的天然氣水合物氣田(陸上永久凍土帶)。該氣田生產數據與其它相關的地質資料一直被用于說明麥索亞哈氣田天然氣水合物的存在并進行商業生產的實例(Makogon et al., 1972;Makogon, 1981,1988; Cherskiy et al., 1985; Krason and Ciesnik, 1985; KrasonandFinley, 1993)。但是也有專家從天然氣產量與地質研究、地球化學研究結果認為,天然氣水合物并沒有對麥索亞哈氣田的天然氣生產有任何貢獻(T.S. Collett et al,1998)。該氣田1970年開始投產,1978年停止生產。1980年恢復生產,到目前位置氣田處于斷斷續續生產狀態。該氣田投產之初是作為常規氣田(背斜構造圈閉)進行生產的,隨著儲層游離氣不短采出,儲層壓力下降,導致上覆地層(420~480米厚永久凍土帶)中天然氣水合物中的天然氣分離,隨之壓力回升,氣田繼續生產。

如圖所示,我們在很多大洋盆地或者陸上極地盆地獲到了可燃冰樣品,據此我們推測可燃冰可能廣泛存在于地球一些地方(甲烷含量、溫度與壓力適宜的地方)。然而,通過進一步的深海科學鉆探檢驗與取得的數據分析,可燃冰的富集區分布有限。

本刊根據有關資料,將按國家對國際上可燃冰的研究與探索進行介紹。如下16個已經開展的可燃冰項目將重點進行敘述:

★Ocean Drilling ProgramLeg 164 (1995)

★Japan NankaiTroughProject (1999~2000)

★Ocean Drilling ProgramLeg 204 (2004)

★Japan Tokai--‐okito Kumano~nada Project (2004)

★Gulf of Mexico JIP LegI (2005)

★Integrated Ocean DrillingProgram Expedition 311 (2005)

★Malaysia Gumusut--‐Kakap Project(2006)

★India NGHP Expedition01 (2006)

★China GMGS Expedition01 (2007)

★Republic of KoreaUBGH Expedition01(2007)

★Republic of Leg II(2009)

★Republic of KoreaUBGH Expedition02(2010)

★MH--‐21Nankai Trough Pre--‐Production Expedition (2012~2013)

★Mallik Gas HydrateTesting Projects (1998/2002/2007~2008)

★Alaska Mount ElbertStratigraphic Test Well (2007)

★Alaska I?nik SikumiMethane Hydrate Production Test Well (2011~2012)

請關注后續報道:

可燃冰系列(4)——可燃冰在自然界中的作用與角色?

可燃冰系列(5)——可燃冰是潛在的能源資源嗎?

可燃冰系列(6)——人類掌握了開采可燃冰的技術嗎?能夠經濟開采嗎?

可燃冰系列(7)——開采可燃冰對環境有什么影響?

可燃冰系列(8)——我們真的需要開采可燃冰嗎?

可燃冰系列(9)——可燃冰真的能成為全球能源中的一部分嗎?

可燃冰系列(10)——可燃冰未來展望

來源:第一電動網

作者:震旦能源

本文地址:http://www.155ck.com/kol/52711

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。