提出這個問題,主要是發現了一個很有趣的現實,目前日系、美系和德系在國內的電動汽車都開始采用基于中國開發的產品來做,按照本土化的要求對待國內的政策、產品和市場需求。這提前進入了接近市場化的規模,換個說法,在未來補貼完全退坡之后,將面臨價格沒辦法漲回去,但是整個商業模式無法持續的窘境。

1)中國特供純電動汽車和沿用國內的合作伙伴平臺

各中原因,其實日產的戈恩說的很直白:“我們無法在中國出售日產聆風(LEAF),我認為它的價格比較昂貴,并不適合中國消費者。我們進行了實地調研,發現中國市場中需求量最大的就是低成本電動汽車。“

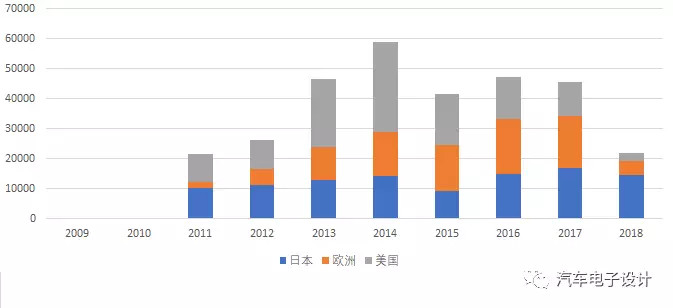

這是一個很諷刺的事情,因為2018年Q1的銷量,LEAF在全球的競爭力還是不錯的。更不用說LEAF其實在全球的電動汽車的累計銷量是最多的。

這也使得豐田、FCA和三菱在國內很爽快的與國內合并銷量,套用廣汽的GS4和GS4PHEV來做合資汽車企業的車。本田做幾款國內特供的純電動汽車。

而雷諾-日產-三菱聯盟與東風汽車合作組建了易捷特新能源汽車有限公司,也是在為中國市場研發了Kwid EV,成本非常低廉,消費者只需要花很少的錢就能夠買到一臺。

北京車展上,江淮大眾在華首款純電動汽車思皓E20X,從基于江淮iEV7S升級而來的情況看,原型車江淮iEV7S剛在京上市,售價11.95萬元,續航里程280公里。江淮iEV7S與江淮大眾首款國產純電動SUV幾乎沒有差別,長寬高、軸距、車重、電機均相同。

越來越多的沖著積分去的純電動汽車合資行為,其實走著底線在運行。全球電動汽車發展比較快,但是建立的基礎還存在一些差異。群雄逐鹿的國內企業、國外企業,還有新造車企業,紛紛把價格武器拿出來了。

強調里程、強調車輛的大小、更進一步強化補貼后的價格

一而再再而三的補貼政策變化其實對于整個車價的體系是存在很大傷害的

如果未來看到合資企業真的紛紛拿出來中國特供車,或者是合作伙伴的車輛,其實從某種程度上說,中國純電動汽車的發展之路是越走越窄了

2)快速變化的產品定義和各種要求

按照季度變化的能量密度追求,對于整個電池系統,整個車輛的開發都產生了極大的損耗。

各種要求的變化,對于整車企業做產品開發產生了很大的困擾。

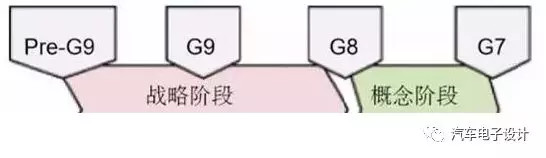

產品戰略階段是產品型譜向產品項目的轉化階段,需要完成對原有產品型譜和未來產品戰略的再平衡,決定是否啟動產品項目的開發工作,深入地分析產品在產品型譜中的定位。產品項目需要達到的邊界條件,比如銷量、投資、成本、產品特征、開發周期、贏利能力等。產品戰略階段從G10至G8,分別為戰略準備G10 、戰略立項G9和項目啟動G8,產品項目批準要進行的準備包括市場的調研,產品定位、競爭對手的分析及各部門策略研究等。

在產品戰略明確并且可行性得到批準的基礎上,完成產品項目方案的開發。包括動力總成的方案、整車的VTS目標、全尺寸主題模型、關鍵零部件的設計、整車的物料成本、制造規劃方案、產品質量目標等等。概念階段從G8至G7,設定的邊界條件、細化市場、造型、工程和制造的需求,識別項目中的沖突。

現在變化這么快,之前定義的很多東西,根本無法在整個產品生命周期里趕上變化。

小結:

筆者認為,2018年的純電動汽車價格踩踏,還有各個新造車企業產品上市對于市場的攪動,已經超過一定的范疇。對整個電動汽車發展而言,處于相對危險的地步。

按照實際預期,2019年可能會有新的一輪退坡,汽車企業不能對2019年的補貼心存幻想。沙灘一退潮,這個價格體系對于有心去滿足積分要求的合資和國內企業來說,也是一個大事情,更不用說這一波拿了大量融資的新造車企業。

簡單來說,中國的純電動市場局面繁華錦簇,但可能就是眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。

來源:第一電動網

作者:朱玉龍

本文地址:http://www.155ck.com/kol/67827

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。