騰訊需要回答的問題是有沒有夢想。小米主動回答的問題是小米是誰。

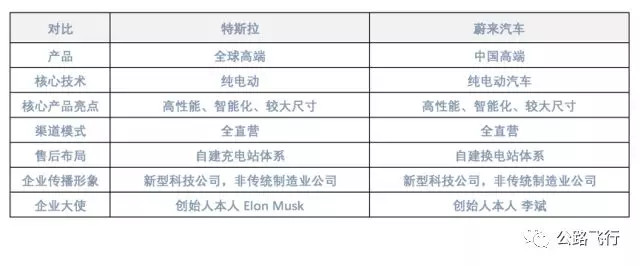

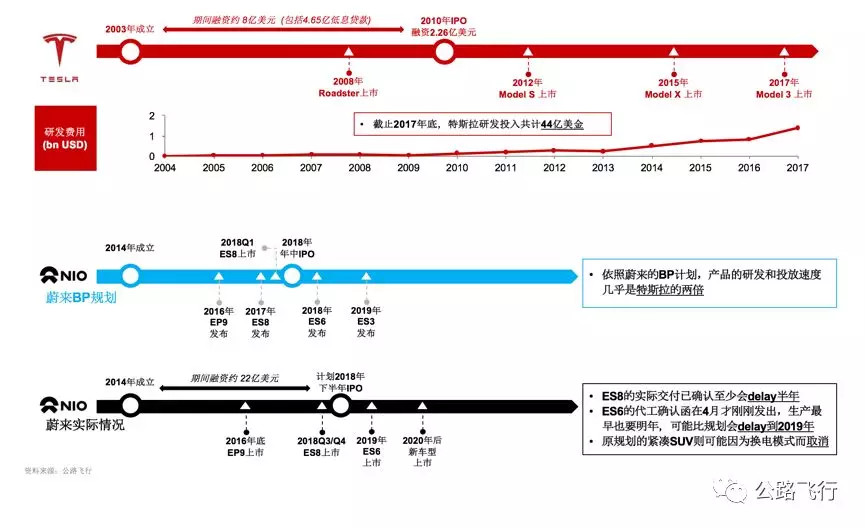

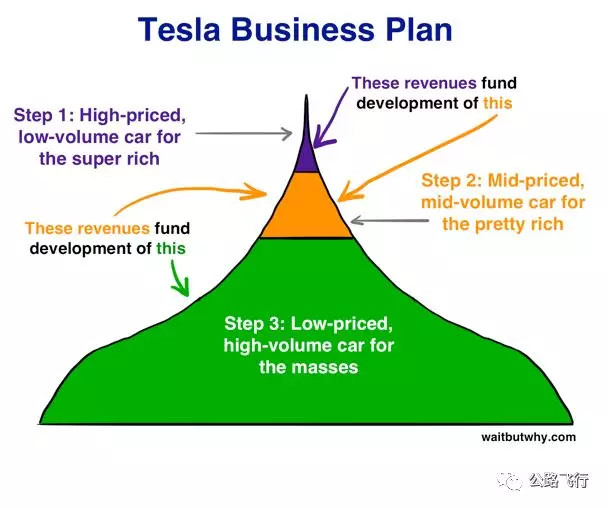

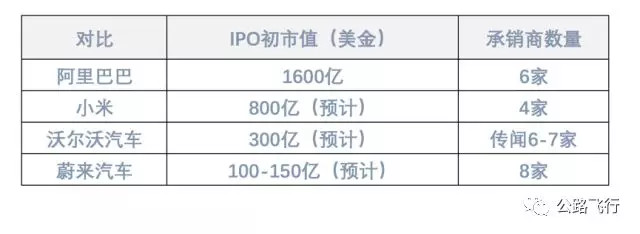

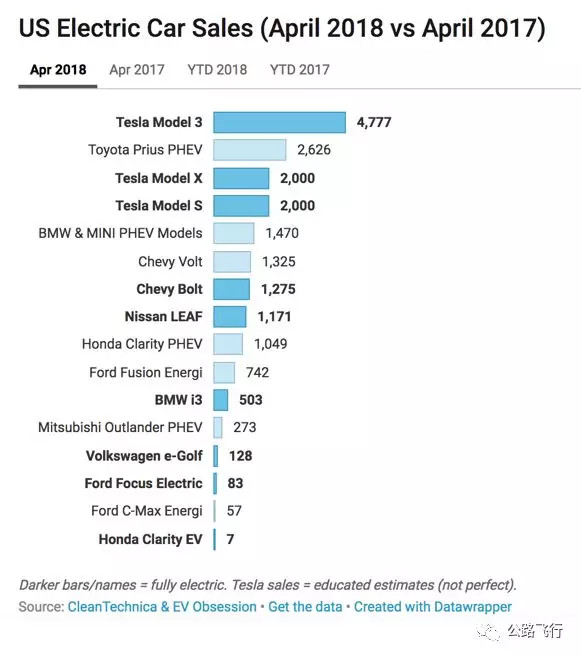

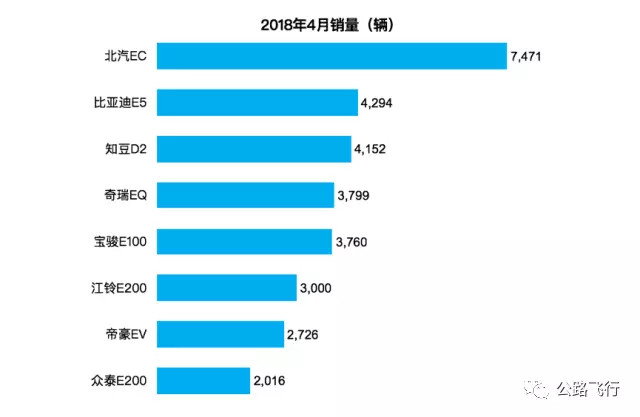

而新造車勢力們,包括蔚來汽車,暫時不必考慮夢想,最重要的是,先要活到未來。 很喜歡引用王家衛《功夫》里說的那句話:功夫兩個字,一橫一豎。錯的,倒下;對的,站著。講故事的姿勢根本不重要,重要的是結果。 BP:中國特斯拉 蔚來的BP之前有媒體披露過,相信很多業內人都看到過。 BP里閉口不提特斯拉,但如果你拋開整個PPT,把它濃縮成一句話,那分明就是在講一個“中國特斯拉”的故事。 李斌可能會在ES8上市后,對媒體說:別再捧特斯拉臭腳了。但實際上,蔚來所做的一切就是要努力證明:他們就是中國特斯拉。 特斯拉作為創業公司,在北美已經上岸了,在第一款車Roadster(2008年上市)上市后年,Tesla2010年成功在納斯達克IPO。 從當時到今天,市值從不到20億美金增長到了500億以上,堪比年銷近千萬的通用汽車集團。 放眼商界,如果你能成功說明自己是北美某個巨頭的中國對應版本,那么你通常都會很值錢。 沒錯,美國確實是世界科技和資本的重心,中國只是中等收入國家。但中國有15億人口的超級市場。 產品戰略 通過市場公開信息,和部分BP傳遞的信息,解讀一下蔚來的產品節奏。 原本蔚來計劃從17年底/18年初起,每年推出一款新車。 第一款車ES8 量產已延期。從目前來看,已經有幾臺試駕車在各地巡回試駕,但尚未實現對消費者的交付。最新信息,李斌在對媒體披露,6月滬交付首批500臺車。 第二款車ES6 江淮汽車在不久前,剛剛披露和蔚來汽車達成了第二款代工意向協議。從這份代工公告的發布時間來推算,ES6很可能會延期。 第三款車ES3 從BP里的代號來推測,應該是一款緊湊級SUV。但恐怕會遇到一個嚴重問題:蔚來汽車采用了換電模式,在這個模式,換電站和整車電池的尺寸被被一定程度上鎖住。可能需要大量新增投資,開發第二個尺寸較小的整車平臺、開辟第二套換電站系統,才有可能把ES3納入蔚來汽車的運營體系。這可能不太容易實現。 制造戰略 蔚來在早期的對外傳播中,其實反復提到過:不打算自建工廠,而是和有經驗有資質的傳統車企合作,在制造端實現“輕資產”模式,再結合營銷端的“重資產”,改變這個行業固有的游戲打法。 后來的信息顯示,蔚來汽車可能調整了制造戰略。新聞披露,在上海嘉定區的工廠已走上了日程。也正因為如此,有人錯誤的解讀——認為蔚來汽車和江淮的代工合作破裂,雙方將分到揚鏢。 這種猜測顯然有些過于外行——車型生產制造的準備是一個長周期的事情,全新工廠的建造更需要時間,除非ES8不再制造ES8和ES6或者接受長時間推遲,否則他們和江淮汽車的合作一定友誼地久天長。 一家汽車公司,如果不和制造資源持續捆綁,它該如何持續經營呢? 燒錢速度 很多人說,特斯拉是個燒錢機器,成立了13年,一路大幅虧損。 但其實,從產品規劃的節奏來講,特斯拉可以說是一家“慢公司”。 過去10年,他們實際上只推出了三款全新車型(Model S,Model X,Model 3)。單以研發費用為例,根據我們整理的公開財報數據,他們在10年內共燒了44億美金。 而蔚來汽車計劃在18-20年這三年內密集推出三款全新車型,這意味著: 如果說特斯拉燒錢的速度像是一臺1.6L的豐田卡羅拉,那么蔚來燒錢的速度也許會達到寶馬3系的水平。 即使考慮到中國本地的工程師比較便宜(實際上蔚來相當數量的工程師和設計師在慕尼黑和硅谷),研發也是一件超級燒錢的事情。能讓你大量省錢的魔法是不存在的,除非滅霸肯再彈一次響指。 而且,特斯拉在每次推出一款車后,總有一個間隔期來不斷優化、吸取教訓,把成果再應用在下一款產品上。從Roadster到Model S、Model X,再到現在的Model 3,我們可以看到特斯拉一步步取得的巨大進步。 這一切,其實都在Elon Musk的長遠戰略規劃當中。 Tesla:定價從高到低,銷量從低到高,逐步退產產品 但蔚來汽車在ES8上的努力,只有研發經驗可以復用、上市后的零售經驗和外界反饋,很難有效作用于第二款甚至第三款產品。 我們每個人都知道“吃一塹長一智”的道理,互聯網人最喜歡講兩個詞“快速跌代、敏捷開發”,但這其實都不太適合汽車行業。 這個行業像恐龍一樣緩慢,活在自己的客觀節奏里,當ES8第一款車開始真正銷售的時候,第二款車早就造型凍結、開始準備量產,第三款車說不定概念定義也已封存。 對IPO的渴望 前段時間,有媒體曝出,蔚來2018年預計虧損51億。 當然,虧損這個說法,對于創業造車公司,意義不大。媒體這樣寫無非是吸眼球、拉關注。造車本來就需要長時間的砸錢,成果要在后面才有可能看到。 但可以肯定的是: 造車肯定很燒錢,超數千名員工、代工廠和各地直營店體系的運轉會不斷消耗資本 由于ES8的推遲(已經看到)和ES6的疑似推遲(代工協議剛剛披露),收入預期大概率會落后于BP計劃 造車時間表的延誤,是很正常的。強如特斯拉,也經常發生大幅度的“晚點”,從Roadster到Model 3,沒有一款車能如期亮相。這里面固然有馬斯克個人風格的緣故(總是習慣于制訂特別激進的日程表,促使手下三軍用命),也說明了造車這事兒特別難。 蔚來ES8,是本土車企極少挑戰的高定位車款,可以說能加的配置都加了,設計性能較高,所以遇到一些問題也算很正常。 但時間不等人。現金流可能會是一個問題。 要解決這個問題,只能繼續新一輪融資,或者直接啟動IPO。 蔚來的估值已經不低,一級市場的資本還有多大的動力,在這樣的估值上繼續投資,會是一個疑問。 坊間傳言,蔚來目標在今年上市。 投資界(微信ID:pedaily2012)2月28日消息,據路透社報道,有知情人士透露,中國電動汽車初創公司蔚來汽車(NIO)已聘請了包括摩根士丹利和高盛在內的8家投行,為年內赴美上市做準備。預計此次IPO融資規模最高為20億美元。 知情人士還表示,其他幾家投行分別是美銀美林、瑞士信貸、花旗集團、德意志銀行、摩根大通和瑞銀集團。 這8家投行基本包攬了投行界的一流選手。 如此多的承銷商,有些耐人尋味。通常來講,即使是規模超大的IPO項目,也不會有如此多的承銷商。 這8家香港的外資承銷商,囊括了國際一線投行。中國公司如果想要去國際市場IPO,最佳選擇就是找到這些投行,利用他們在海外金融領域的影響力,幫助操作。 你可能會聯想起蔚來之前融資的套路:幾乎所有投資蔚來的資本方,無論出資多少,會被要求不得投資同類初創車企,這顯然是為車和家、威馬、拜騰、小鵬所準備的一個計策。 一方面長袖善舞、廣募資金,另一方面狙擊對手的跟進。 商場如戰場。雖然新造車勢力的產品目前還沒有一家正式交付,但在看不見的地方,硝煙早就燃起。 新勢力造車的賽道到底有幾根車道 智能電動車是汽車行業數十年一遇的新窗口。這不假。 但讓我們看看這個大賽道上的結果。 整個美國電動車創業浪潮,幾十個創業公司,就跑出了一個特斯拉,還有幾家至今仍然在奮戰,但是幾率已經渺茫了。 特斯拉IPO成功了,特斯拉市值很高了,特斯拉還在奮斗,至今沒有完全過上太平日子。 歐洲至今只孵化出了半個全新電動車品牌(寶馬集團孵化的子品牌i系列),嚴格的說根本不算一家創業公司,而是大公司的內部孵化產物,而且眼看有可能夭折,后續車型可能難產。 東亞的兩個汽車強國,日本和韓國,加起來是0。 除非茅臺喝的太多了,否則資本不該相信,光一個中國市場,就能誕生出三個“中國特斯拉”。反正我是不信。 能有一到兩個,就算成功! 不光是耐心有限,資本的鈔票也有限。 外面的世界,新造車的消息滿天飛:今天你融資了一大筆,明天它又奠基了一個大工廠,后天這家又簽了某某戰略協議。 不知道的,還真以為又一個“4萬億”砸向了新造車行業。 放大眼睛看看,真的有那么多金錢能漫天飛舞嗎? 真的有那么多產能能夠落地嗎? 創業團隊和地方政府官員在一起合個影、剪個彩,工廠就一定能平地而起嗎? 那么多登上北京上海車展舞臺的各色電動車們,最終能有多少上路? 一個殘酷的事實是:吹牛容易,融資難。 無論你叫傳統造車、互聯網造車還是移動互聯網造車?它的本質是造車 根據馬斯克先生反復提及的第一性原理來思考: 造車創業是需要錢,但它的本質還是造車。 造車的本質是:找一堆盡可能優秀的工程師、盡可能優秀的設計師、建造一座盡可能高效的工廠、嚴格的管控品質,在一個超強的產品經理和項目總管帶領下,拉著全世界盡可優秀的一批供應商,一起把車造出來。 以上這些事情中的每一個字,都意味著需要花很多錢——但并不是有很多錢,就能兌現上面的每一個字。 拋出一個本人思考了一段時間的觀點:中國最出色的互聯網精英、資本達人,可能很快會發現:有一些神奇光環,在很多領域管用,但在汽車這個領域,作用未必有許多人想象的那么大。 讓我們一起回顧一下過去5年中國最風光的創業項目: 比如手機,比如(用手機)打車,比如(用手機)叫外賣,比如(用手機)騎自行車,比如(用手機)看新聞,比如(用手機)聊天。 都是在把一些成熟的東西,拼在一起,包裝上了新鮮外衣,再去最大化挖掘15億人的規模優勢。 實際上,極少有人去垂直領域向上進攻艱難的問題,通過向上升級方式拉高整個產業的競爭水平,讓對手臣服并誠服在自己腳下。 為什么飛機汽車、化工醫藥、生產工具軟件、半導體、新材料。 在這些領域,絕大部分創業者和資本圈,或默契或無奈的選擇了集體沉默。 從這個角度來看,個人觀點,“互聯網造車”或者“新勢力造車”,是非常值得鼓勵的。 就算是泡沫,就算是熱錢,把泡沫和熱錢燒在這樣的汽車行業,總比燒在一堆丟在大街上沒人騎的單車上,或者過剩房地產里,或者寅吃卯糧的P2P里,更有情懷、更有意義、更有實際。 但我們還是要冷靜的看到,整車制造這個行業的特征規律就是:充分的全方位競爭;產業鏈極度復雜;運作龐大而又精細;極為重視規模化效應。 新造車公司,要想在短時間內,把以上各方面的資源充分整合好、能力充分掌握、企業文化塑造完善,絕非易事。 馬斯克也不曾遭遇的一座大山 況且,中國新造車其實面臨著一座大山的考驗,來自本土車企。 這個考驗,實際上連鋼鐵俠伊隆·馬斯克都不曾面對——至少沒有沒有這么強烈。 在北美,2008年起,電動車開始進入小高潮。第一波小高潮的代表作是傳統車企的日產Leaf和同時代的特斯拉Roadster。 當時傳統車企們是非常謹慎的,只愿意小動作試探一下新能源市場。 除了日產Leaf,幾乎沒有一臺像樣的純電動車。 如果說Leaf像一名普普通通的公務員上班族, Tesla Roadster就像貓王、像邁克爾·杰克遜、性感迷人!正因此如此,Tesla一戰成名! 直到今天,節奏保守的國際傳統車企,推出的最有競爭的純電動車,不過是雪佛蘭的Bolt,但跟Model 3比,尺寸太小、又缺乏魅力——北美消費者早就用腳投票了。 對,沒錯,這家據說今年年內破產的公司,旗下的三款電動車之一——Model 3,在面臨一系列產能爬坡困難的情況下,依然銷量超過了其它競爭對手的電動車銷量之總和(通用Bolt+日產Leaf+寶馬i3+大眾e-Golf+福特福克斯電動版+etc.)。 在中國,故事完全不同。 中國的市場經濟參與者,和國際市場有一個特別大的區別就是:講政治!!! 敏銳的本土企業家們和國企領導們,在國家政策的號召下,會提前的布局——即使在經濟利益上還沒有看到足夠的曙光。 在過去的十年,實際上,在新造車勢力還沒有發一兵一卒的情況下,中國傳統車企早就已經重兵新能源汽車的江湖。 以BYD為例,從早期的F3-DM插電、E6純電,到后來的秦、唐,再到最近推出的秦Pro、唐Pro,可以通俗的說,BYD已經把他們的電動車產品更新到第三輪了。 這時候,蔚來汽車們才剛剛拍馬趕到。 對于所有的新造車來說,必須爭分奪秒,通往未來的窗戶不久就會關閉。 必須要盡快證明自己。 而如果要證明自己,最好的辦法就是盡快躋身上面這張電動車銷量榜單。或者先實現一個小目標,把月銷量提升到1000臺以上。 夢想真的不重要,先要有未來。

來源:第一電動網

作者:公路飛行

本文地址:http://www.155ck.com/kol/69022

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。