電動拖拉機(Electric Tractor,ET)因其作業時無排放、無需消耗燃油、依靠電機進行起動調速等工作屬性,從而能較傳統燃油拖拉機更好地適應未來新型農業的發展,同時也利于應對能源危機的困局。在農業方面,其無排放的優點可以很好的與設施農業搭配、促進設施農業的大規模推廣,從而可在干旱、寒冷與低壓地區開辟農業生產,能極大地緩解我國農業耕地不足的矛盾;在新能源利用方面,因其作業區域廣泛分布于野外農田,又恰好與風能發電、光伏發電場區吻合,便于就近充電(采用插電或換電方式),這對減少電力系統網絡損耗與變電損耗具有重要意義;此外,我國太陽能富集的西部與西北地區、風能富集的“三北”地區大多也恰好為傳統農業薄弱的高原、荒漠與寒帶【1】,這些地區亟待大規模推廣設施農業以發揮能源優勢與空間優勢,電動拖拉機將會在這一過程中起到決定性作用。

然而,同新能源汽車的普及程度相比,電動拖拉機經過十多年的研發仍未成功邁入市場,直接原因便是性能不達標且成本偏高。拖拉機作為農田動力源,一方面要求其能夠驅動各種外掛設備、定時進行相應的田間作業,另一方面其作業環境的惡劣與田地負載的沖擊對其防護與輸出提出更高的要求,同時在開發電動拖拉機過程中同電動汽車一樣面臨著“三電”問題(動力電池、電機驅動、整車電控)特別是電池問題的困擾,在這些問題共同影響下電動拖拉機至今仍難以在市場中獲得推廣。

(a)

(b)

(c)

圖1 位于大荔、永濟一帶的設施農業大棚

Fig.1 Protected Agriculture Facilities in Dali of Shaanxi and Yongji of Shanxi

有利條件是,拖拉機作業時對車輛NVH(Noise, Vibration, Harshness)要求較低,且車身精簡化程度高,這些因素在降低成本的同時也凸顯出電動拖拉機驅動系統在整車系統中的重要性與技術獨特性。

國外由蓄電池供電的電動拖拉機起源于上世紀70年代的能源危機,由歐美日本等發達國家帶頭研制【2】,但因受電池技術的限制直至今日仍然進展緩慢,在作業距離、作業時間、體積等方面均遠低于用戶期望,難以量產【3, 4】。

表1 近十年研究電動拖拉機(含混合動力式、增程式)主要院校及專業的論文數量分布

Tab.1 Distribution of papers of ET(including hybrid and extended) in mainly institutions and majors in decade

成果分布 主要院校 . | 學院/專業(大類) | |||

機械工程專業 | 車輛交通工程類 | 農業/農機裝備類 | 電氣自動化類 | |

南京農業大學工學院 | 16(含2綜述) | - | 5 | 2 |

西北農林科技大學機械與電子工程學院 | 3 | - | - | 1 |

中國農業大學工學院 | - | 1 | 1 | 1 |

江蘇大學 | 1 | 10 | - | - |

河南科技大學 | - | 7(含1綜述) | 4 | - |

西安理工大學 | 3 | - | - | - |

安徽科技學院 | - | 2 | - | - |

湖南科技大學 | 1 | - | - | - |

華南農業大學工學院 | - | - | - | 1(綜述) |

石河子大學機械電氣工程學院 | 1 | - | - | - |

齊魯工業大學 | - | 1 | - | - |

福建農林大學機電工程學院 | 1(綜述) | - | - | - |

山西農業大學工學院 | - | - | - | 1 |

天津職業技術師范大學 | 2 | - | - | - |

安徽農業大學 | - | - | 1 | - |

我國自2007年以來,各大院校主要由機械專業、農機專業與車輛專業帶頭研究電動拖拉機,而同時期電氣自動化類專業則主要致力于對電動汽車驅動系統的研究,在對電動汽車電機電控等方面積累了諸多成熟經驗之后,近年來電氣自動化類也開始轉入對電動拖拉機驅動系統的研究。表1為國內近年來研究電動拖拉機(含混合動力式、增程式)主要院校的研究成果(重要論文)數目與專業分布。

同一時期國內也有相關企業或獨立或聯合高校對電動拖拉機進行了整車生產的大膽嘗試,但由于未解決驅動系統方面的核心問題始終無法定型推廣【5】。

驅動系統作為拖拉機電氣化改造的關鍵環節,其方案的選定直接影響著車輛動力性與成本,其設計、選型、優化與控制也決定了電動拖拉機一次充電后的工作時長與效率。目前電動拖拉機的發展主要受困于其驅動系統。

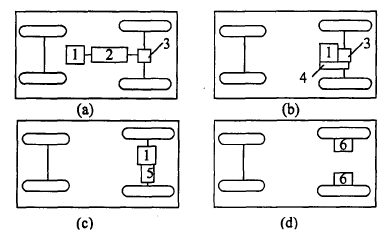

國內電動拖拉機研究人員最初對驅動系統的設計均利用與電動汽車的相似性而沿襲了后者的4種或6種驅動系統結構方案,如圖2【6】:

1—電動機;2—離合器、變速箱;3—后橋;4—減速器;5—減速器、差速器;6—輪轂電機

1—Motor; 2—Clutch and Gearbox; 3—Final Drive 4—Reducer; 5—Reducer and Differential; 6—Hub motor

圖2 電驅動系統結構方案

Fig.2 Basic Structure of electric drive system

按照排列順序這幾種方案依次受限于機械技術、電機技術與電控技術,隨著技術的發展電動汽車已得到推廣并率先進入分布式驅動階段,而對電動拖拉機的研究雖也開始分布式雙輪驅動但仍無成熟產品進入市場。工程研究的思路通常為:總體方案的布局à各主要部件類型的確定à部件參數的選型、匹配à驅動程序等細節的設計à仿真、實體驗證,在對電動拖拉機驅動系統設計時前兩步有一定先后次序但并無明顯界限——因需同時考慮系統功能、適應性與成本等因素,有時需重新反復嘗試。

在電動汽車發展中產生的成功經驗并不完全適用于電動拖拉機,同時非農專業中產生的可能適用于電動拖拉機的新技術也并不能被傳統的電動拖拉機研究人員及時很好的理解與接納,再加上專業建設的封閉性容易導致雙方在前兩步設計中產生較大分歧。

在電池的比能量、比功率、充放電速率、成組一致性等技術難題限制下,雙方均追求通過提高驅動效率與加裝增程器來延長續航能力這一共同目標。

在新能源汽車領域,通過選取合適的驅動電機與分布式驅動方案來最大限度減少機械損耗、從而提高效率,這一理念在電動汽車上已成功獲得驗證【7, 8】。當拖拉機及牽引農具的傳動機構復雜時,通過將作業動作分解并在恰當位置引入適當的輔助電機,可達到精簡機構提高傳動效率的目的【9】;但若將分布式驅動應用于拖拉機牽引輪時則會因農田作業時輪轂所處的惡劣環境而要求電機機械特性及防護性激增從而導致成本劇增可靠性驟降等不利結果,若因拖拉機PTO(Power Take Off)驅動的機械傳動損耗而將其取消、并代之以電纜供能與對應農機具單獨配置分布式電機后,則又會因農機種類繁多而增加配置電機數從而導致總的制造成本攀升,這些問題在電動汽車領域罕見而又容易被傳統電氣自動化類人員忽視。

(a)

(b)

(c)

圖3 拖拉機PTO裝置及農田作業環境影響

Fig.3 PTO of Tractor and Influences by Environment after Farmland Operation

傳統拖拉機研究人員因熟悉拖拉機各部分功能及用途因而在設計電動拖拉機驅動系統時能避免上述問題,據此采用的“逆推法”也明顯優于對發動機 “簡單替換法”;但由于非電氣專業人員對電機設計與電機控制等專業課程的生疏而難以掌握各類電機的機械及控制特性,也難以預見各電機制造成本及未來發展方向,往往選取市場中現有成熟電機從而在電機選用方面不夠靈活、而在驅動系統結構方案的選取上也趨于保守【5, 10】,對解決能耗及續航問題作用甚微。

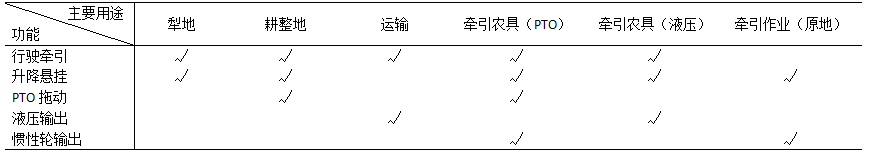

拖拉機的主要用途有:犁地、耕整地、運輸、牽引旋轉型農機具(機械傳動、液壓傳動)、原地牽引作業等,通常犁耕作業負荷最大、且受農機具機械強度限制作業時整車行駛速度較慢。從可實現功能上考慮,拖拉機較普通汽車增加了升降懸掛、PTO旋轉輸出、慣性輪動力輸出、液壓動力輸出等。常見主要用途中對應功能如表2所示:

表2 拖拉機常見用途及所用功能

Tab.2 Commonly Uses and Functions of Tractor

因拖拉機驅動系統各部件間關聯性強、整體功能靈活,在其電氣化改造過程中各子系統難以獨立分析,任何附帶功能的減省都會引起對應作業時新部件的增加,或者引起原有傳統拖拉機作業用途的減少,需在整機條件下逐個分析慎重取舍。

與電動汽車相比,電動拖拉機工作在農田、野外的自然環境中,作業時易受到多方向負荷沖擊、泥水浸潤、土石嵌入等強烈干擾;又因作業時機身振動較大,對三電系統及電路觸點的抗震性要求較高、對絕緣要求較高;在工作過程中整機正常牽引特性為低速大扭矩,在減少機械傳動的情況下對電機特性要求較高。普通電動車驅動系統無法在此環境下正常工作,設計時應兼顧原有車架特點及選用部件內部結構的環境適應性與工作適應性。

從本質上看,拖拉機為將其他形式的能量轉變成的機械能通過各種機構傳遞到作業端,從而對農田中大量的土壤、作物、輔助材料等進行物理加工的設備;電動拖拉機(非電網供電式)是用將電化學能轉變成的電能再通過電動機轉變成的機械能代替了傳統拖拉機內燃機產生的機械能并經過對應機構傳遞到作業端,然后進行同樣物理操作的設備。在電能轉換為機械能過程中無污染(不考慮電磁輻射),而且電機效率遠高于內燃機,正常電路中電能的傳遞效率也遠高于機械傳動效率,所以,單純從農業生產中節能環保的角度考慮,未來電動拖拉機乃至設施農業整體都會因分布式驅動發生全面變革。

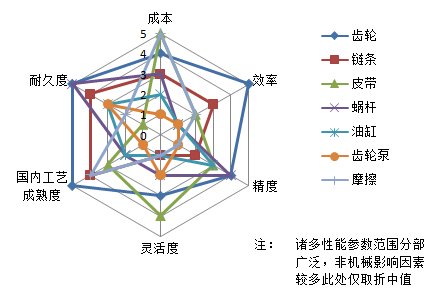

但就目前技術條件來講,電機成本還是高于機械傳動,而且級數較少的高效機械傳動效率甚至高于電路變電效率與電機轉換效率,圖4匯總了可選擇的機械傳動形式并將各項指標做一簡單排序以供未來替代【11】。機械傳動形式固定后,其效率還與潤滑狀況、受力狀況及老化磨損程度有關,在拖拉機作業系統中這種效率變化尤為明顯,因而在農田作業所需動力通過機械傳動效率過低或者PTO等可能發生動力的大范圍變化時,適宜加裝輔助電機以實現外置動力補償。

圖4 常見各類機械傳動性能比較

Fig4. Simple Sequences of Common Mechanical Transmission

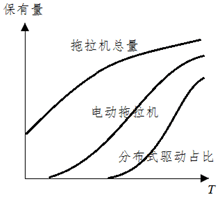

長遠來看,隨著電機設計與無人工廠智能生產等技術條件的進步,電機成本呈下降趨勢,當電機成本降到一定程度后采用大規模分布式驅動代替傳統機械傳動將會變得更有意義。圖5預測了未來拖拉機總保有量中電動拖拉機與分布式電機驅動的占比。

圖5中,在“電動拖拉機”與“分布式驅動占比”兩條曲線之間的空白表示電機分布式驅動的替代過程,這將是一個長期過程,取決于農機行業進化速度、現有農機具老化淘汰速度,同時其他專業內部的技術進步也能加快這一過程。

圖5 未來電動拖拉機占比

Fig.5 Market Quotation Trends of ET in Future

電動拖拉機涉及專業大類較多,僅其驅動系統就橫跨車輛、機械、電氣、自動化、農業工程等諸多專業,綜合性很強,單一專業難以承擔設計開發任務,必須多專業院校合作;待其成功推廣后不但有助于解決化石能源短缺、新能源使用問題、環境污染問題,還能與設施農業對接從而有助于解決糧食生產問題,故需要更加重視并加大投入,在設計初始的結構選型階段就應給予充分重視。

設計電動拖拉機驅動系統不能只偏重動力性續航等技術指標,還需注意功能與環境的適應性、配件成熟度、經濟性等成本方面的費效比,以利于市場推廣。

發展電動汽車時的經驗有的可借鑒有的不可簡單照搬,對于蓄電池、電力電子器件等通用部件可以統一發展,但在電機選用、機械傳動部分則需要逐項分析,特別是采用分布式驅動需尊重行業規律、接納其過渡過程的長期性。電機的分布式驅動是大趨勢,但在完全實現之前,設計驅動系統結構時需整體考慮不適宜模塊化分析。

參考文獻:

[1]劉振亞.全球能源互聯網[M].北京:中國電力出版社,2015.

[2]高輝松,朱思洪,呂寶占.電動拖拉機發展及其關鍵技術[J].拖拉機與農用運輸車,2007,6(12):4-7.

[3]Yuko Ueka, Jun YAMASHITA, Kazunobu SATO , et al. Study on the development of the electric tractor: specifications and traveling and tilling performance of a prototype electric tractor [J]. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 2013, 06(4):160-164.

[4]段運紅.近距離感受約翰迪爾純電動拖拉機[J].農業機械,2017,4(4):52.

[5]王麗娟.飛象牌FX-80D型小型電動拖拉機結構原理及故障維修[J].當代農機,2017,10(10):60-61.

[6]高輝松.電動拖拉機驅動系統研究[D].南京:南京農業大學,2008.

[7]E.Ono, Y.Hattori, Y.Muragishi, et al. Vehicle dynamics integrated control for four-wheel-distributed steering and four-wheel-distributed traction/braking systems [J]. Vehicle System Dynamics , 2006 , 44 (2) :139-151.

[8]YU Zhuoping , Y Feng, L Xiong. Review on Vehicle Dynamics Control of Distributed Drive Electric Vehicle[J]. Journal of Mechanical Engineering , 2013 , 49 (8) :105-114.

[9]張宇.小型電動拖拉機開關磁阻及多電機驅動與供電系統研究[D].晉中:山西農業大學,2018.

[10]周志立,夏先文,徐立友.電動拖拉機驅動系統設計[J].河南科技大學學報(自然科學版),2015,5(10):78-86.

[11]聞邦椿,鄂中凱.機械設計手冊(第1卷 常用設計資料)[M].北京:機械工業出版社,2010.

來源:第一電動網

作者:Adrian

本文地址:http://www.155ck.com/kol/86721

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。