這一次,多次陷入輿論危機號稱“打不死的龐青年”,還能站得穩嗎?

氫又火了,以一種匪夷所思的方式。

5月23日,南陽日報頭版發表文章《水氫發動機在南陽下線,市委書記點贊!》,文中稱“這意味著車載水可以實時制取氫氣,車輛只需加水即可行駛”。

只需加水就可行駛?一石激起千層浪。

市委書記視察的水氫發動機是南陽洛特斯新能源汽車有限公司的產品,該公司成立于2018年11月27日,背靠青年汽車集團,股東為金華市青動能源科技有限公司和南陽高新區投資有限公司,雙方各占股份51%和49%。

就此事,汽車商業評論訪問了幾位專家,上海交大智能網聯電動汽車創新中心主任殷承良這樣回答:“你這是第五個問我的媒體朋友了,答案明擺著嘛,相比二十年前的水變油,不是一個邏輯嗎!”

一家氫能公司負責人表示:“我覺得基本是愚弄大家智商,噱頭而已,居然拿中學化學課的知識來玩弄大家,就算吸引了眼球,也事與愿違。”

群嘲,這基本是目前輿論對此事的態度。

技術來自高校科研專利

氫燃料電池車就是像加油一樣給車輛加氫,氫氣再通過催化劑和氧氣發生反應,將燃料的化學能轉化為電能,從而驅動車輛。理論上來講,只要連續供給燃料,燃料電池便能連續發電。如果純以氫氣作為燃料,水是唯一的副產品。

目前來看,燃料電池車所需氫氣的來源主要有這幾種:從工業副產物中提取氫氣;利用太陽能、風能等自然能量產生的電解水制氫;利用煤炭、天然氣等化石能源制取氫氣;利用來自生物的甲醇甲烷制取氫氣甲醇甲烷裂解制氫。

當然,還有其他制氫方式,比如核能制氫,將核反應堆與先進制氫工藝結合進行氫的大規模生產,但技術尚處于實驗室驗證階段。

青年汽車水氫發動機的制氫技術究竟什么路數呢?

根據《澎湃新聞》今天下午的報道,青年汽車所謂的“水氫發動機”技術來源為湖北工業大學科研人員的發明專利,“一種水解制氫鋁合金及其制備方法”(專利號:ZL201610564832.5)、“一種水解制氫鋁合金及其制備方法和應用”(專利申請號:201910117543.4),發明人分別為董仕節等、羅平等人。這兩項專利被獨家授權給南陽市青動能源科技有限公司。

另外湖北媒體《長江日報》2018年5月16日曾報道,董仕節教授團隊當天與青年汽車簽訂合作協議,在大規模制氫及車載鋁合金水解制氫新能源公交車的運行控制等技術上開展攻關,該項目已經接近產業化,計劃最快年內在武漢推出數百輛相關產品。

他們的即時制氫技術如同在車里安裝了一臺小型氫氣制備裝置,通過添加劑讓鋁合金與水發生反應產生氫能再轉化為電能驅動汽車。湖北工業大學科研團隊從2006年開始研發相關技術,并獲得國家自然基金的支持。

水與活性金屬發生化學反應,產生氫氣,這是中學化學知識。如果在車上裝這么一個化學反應裝置,理論上是可以產生氫氣的。湖北工業大學的鋁合金水制氫與其他制氫方式不一樣的地方,就是它直接在車上自建一套化學制氫設備,相當于把一座化學實驗室搬到了車上。

如果真的技術可行,且運用到車輛上成本可控,燃料電池車頭疼的制氫、運輸、儲備、加氫等環節還有存在的必要嗎?那對于目前的氫燃料電池車行業來說,不是會帶來顛覆性的革命嗎?

但很顯然,目前我們還沒有看到這種可能性。即便技術關過了,但成本關不是那么容易過的。

我國制氫原料主要以煤炭和天然氣為主,占比分別為 62%和19%,電解水制氫僅占4%。

據據《科技導報》2017年統計數據,假定不同人工制氫工藝原料天然氣、甲醇、電價的采購成本(扣除增值稅)分別約為 2.8 元/方、2500 元/噸、0.63 元/kWh,相應的天然氣制氫、甲醇制氫和電解水制氫測算成本分別為 2.09、2.13、3.46 元/立方米。

從中可以看到,電解水制氫相對于化石燃料制氫有明顯的成本劣勢,更何況是尚處于實驗室階段的鋁合金水解制氫呢?

2017年燃料電池車銷量全國排第二

再回頭來看青年汽車。

青年汽車自2014年開始進入氫燃料電池汽車領域,2015年掌握氫燃料電池技術后研發氫燃料客車、氫燃料物流車、氫燃料轎車產品,并進入工信部公告車型目錄。

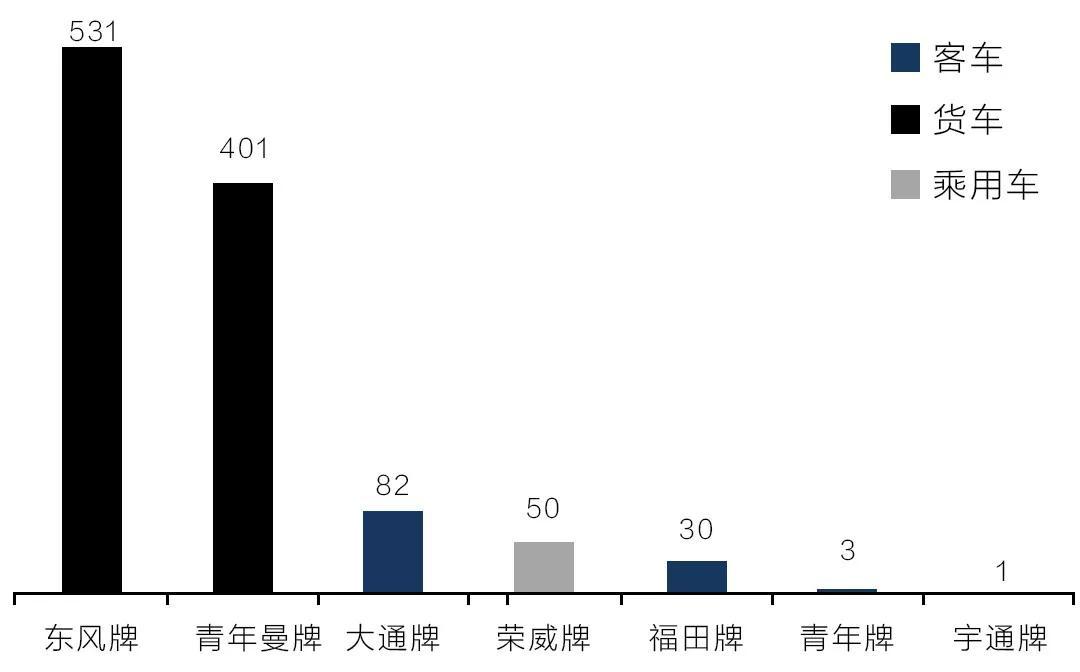

2017年,青年汽車銷售青年曼牌燃料電池貨車401輛,青年牌燃料電池客車3輛,占當年我國氫燃料電池車總銷量的36.8%,位居全行業第二。

數據來源:OFweek產業研究院

汽車商業評論還發現,南陽市政府采購中心在今年4月11日發布了一則《關于南陽市公共交通總公司2019年新能源公交車單一來源采購的成交結果公告》。

公告顯示,成交標的為青年汽車青年牌JNP6103BFCEV燃料電池城市客車72輛,單價120萬元,成交總金額為8640萬元。整車質保三年,電池、電堆、電機、電控、氫氣系統及配套設施8年或50萬公里。

這些燃料電池車是真正已經走向市場的燃料電池車,搭載的肯定不是水氫發動機。

至于此事造成的影響,有氫能行業人士表示,“我覺得這個噱頭不管是對氫燃料電池車還是青年汽車本身都沒有正面影響。”

汽車商業評論認為,此事也要分兩面看,如果能藉此引起大眾對氫燃料電池車以及前沿的氫能相關技術的關注和認識,也不完全算是壞事。當然,科研工作者是無辜的,他們的前沿技術探索應該被鼓勵。

目前來看,這次水氫發動機事件因為夸大宣傳,是青年汽車搬起石頭砸了自己的腳,但如果它能趁機對公眾開誠布公,把那些夸大的宣傳詞去掉,讓人們真正了解青年汽車的燃料電池技術,是不是有可能壞事變好事呢?

考驗龐青年(青年汽車董事長)的時候又到了。這一次,多次陷入輿論危機號稱“打不死的龐青年”,還能站得穩嗎?

來源:第一電動網

作者:汽車商業評論

本文地址:http://www.155ck.com/kol/91860

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。