上汽董事長陳虹最近火了。

6月30日,在上汽集團股東大會上,面對投資者的提問——上汽是否會考慮在自動駕駛方面與華為等第三方公司合作?陳虹表示,與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛,上汽是不能接受的。“如此一來,它就成了靈魂,而上汽就成了軀體,上汽要把靈魂掌握在自己手中。”

這樣的言論引起了很大的爭議,一些人感到疑惑不解,還有許多網(wǎng)友上升到民族情緒,為上汽不用華為的技術感到不平,但實際上,上汽的做法并非杞人憂天,也非打壓華為,而自有其用意。

解析上汽拒絕華為

上汽成公開拒絕華為第一車企,首先是市場發(fā)展趨勢的改變促成此事。

智能電動汽車浪潮帶來行業(yè)變革,汽車價值大洗牌。汽車的價值不再局限于“三大件”,而是業(yè)內人士所說的,軟件定義汽車。

汽車逐漸從工具轉變?yōu)槠脚_,汽車價值也更多地由軟件決定。在去年麥肯錫發(fā)布的一份報告中,有數(shù)據(jù)顯示,目前汽車軟件在大型乘用車的整車價值中占比為10%,未來預計將以每年11%的速度增長,至2030年,汽車軟件將占整車內容的30%,整體市場規(guī)模將達到4000多億美元。

這種形勢下,新造車勢力和科技公司大有掌握行業(yè)主導權的看頭,傳統(tǒng)車企自然不甘坐以待斃,將主導權拱手讓人。

其次,一個很重要的因素是,華為此前對于造車的表態(tài)讓上汽擔憂。幾個月前,華為表示三年之內不談造車,老總任正非甚至放下華為內部誰談造車立馬卷鋪蓋走人的狠話。但推敲起來,為何是三年之內不造車呢?莫非是過了三年之期便對汽車行業(yè)出手不成?

畢竟,華為澄清不造車的文件最下方,有著“本文從發(fā)文之日起生效,有效期為三年”的一行小字,這更使外界猜測華為“造車之心,世人皆知”。

華為手機業(yè)務遭遇“滑鐵盧”,也是其意圖染指汽車業(yè)務的重要原因。

作為華為曾經(jīng)最大的收入來源,手機業(yè)務一度占華為營收的五成以上,然而,由于美國制裁等因素,華為的業(yè)績一直在走下坡路,如今手機業(yè)務由2019年的占全球市場份額16%暴跌至如今的4%。為保證業(yè)績穩(wěn)定,華為需要迅速發(fā)展新業(yè)務。

今年,在汽車業(yè)務領域,華為以極大的手筆投入超過5000名研發(fā)人員。所以目前來看,顯然華為投入大量人力物力的汽車業(yè)務,已成為它發(fā)展新業(yè)務的首選。

擔心失去話語權,想要掌握自身命脈,同為上汽在自動駕駛領域對華為采取“不合作”態(tài)度的原因。反之,若是直接使用華為提供的解決方案,車企就可能失去自動駕駛這個核心技術領域的競爭力,且喪失數(shù)據(jù)主權。

之所以在自動駕駛領域,與華為合作可能導致上汽的“魂魄”被抽走,一個理由是,華為提供的ADS高階自動駕駛全棧解決方案,很大程度上扼殺了車企核心技術的創(chuàng)新。

一款L4級自動駕駛技術解決方案的成功,高度依賴硬件、算法和數(shù)據(jù)三方面的長期堅持和快速迭代,三者任意一者不可或缺的同時,還必須齊頭并進。華為準備六年,投入至少2000名工程師,在ADS項目上取得滿意的成績。

華為的這套自動駕駛全棧解決方案,硬件自研、算法自研,就連數(shù)據(jù)也自己采集處理,加上其處理問題時的全局性思維,任一環(huán)節(jié)遇到問題都會手到擒來,真正做到了不求人,只求己。

這套解決方案固然可以解決完車企在自動駕駛領域的問題,然而彼之蜜糖,汝之砒霜。若車企直接使用華為的這套解決方案,則自己在自動駕駛這個核心技術領域毫無建樹,無異于自斷經(jīng)脈。

華為的自動駕駛全棧解決方案作為一套整包方案,把車企自動駕駛領域的核心技術包圓了,這是上汽不愿見的。

還有兩個理由,同為上汽等車企不愿使用自動駕駛全棧解決方案的原因。使用華為的ADS高階自動駕駛全棧解決方案,或導致數(shù)據(jù)主權的喪失的情況。

華為ADS總裁蘇箐在媒體溝通會上曾清晰表示,“汽車攝像頭、激光雷達采集到的信息,只能算是素材,只有經(jīng)過算法處理過的素材才能算作數(shù)據(jù),華為對這些算法擁有知識產權,數(shù)據(jù)就自然也是華為的”。

使用華為的這套解決方案,車企還要承擔丟失軟件標準的話語權的風險,如無法明確告知用戶軟件升級迭代的規(guī)劃。

此外,以上汽的體量,在自動駕駛領域依靠華為,腳下的路能走得很好,但依靠自己,則能走得更遠。

在汽車智能化領域,上汽一直內發(fā)力,并取得了一定成效。早在2019年4月,上汽就發(fā)布了全球首款達到L3級智能駕駛水平的量產車型榮威MARVEL X Pro版(未銷售),之后也研發(fā)了一些其他的自動駕駛汽車。

在互聯(lián)網(wǎng)領域與汽車領域,上汽與阿里巴巴之間有著長期的合作,在2020年更是開始了自動駕駛技術與網(wǎng)聯(lián)技術的升級,并落實在智己汽車等車型上。

不過,對車企來說,與華為合作并不一定是洪水猛獸。針對陳虹的表態(tài),華為官方回應,華為與車企合作有多種模式:HuaweiInside模式是華為與車企共同定義、聯(lián)合開發(fā)智能汽車,搭載華為全棧智能汽車解決方案,目前華為與北汽、長安、廣汽的合作采用這種模式。同時,還有tier1與tier2的合作模式,目前我們更多是采用這種模式向車企提供零部件和解決方案。

比如,上汽的股東大會也提到,我們雙方在5G和互聯(lián)生態(tài)方面有很多合作。事實上,早在2015年,上汽就在智能電動及制造方面、網(wǎng)絡安全方面與華為展開合作。上汽集團內部人士也向媒體透露,合作當然也擁有巨大的共贏空間。

陳虹董事長在股東大會上還說過:“我們和華為、百度都有很多合作。和華為在5G方面有很多合作,在今后互聯(lián)生態(tài)方面也有很多合作。”比如,在今年的上汽SOA開發(fā)者大會上,上汽在軟件平臺聚集了BATJ、OPPO、Momneta、地平線等一眾汽車生態(tài)企業(yè)。

因此,上汽拒絕華為也只是在自動駕駛領域拒絕與其合作,在其他領域對與華為合作還是持開放態(tài)度的。

華為提供了幾套解決方案,其中,在自動駕駛領域提供了全棧智能汽車解決方案。自主研發(fā)能力不足的中小車企使用了這套解決方案情有可原,但上汽若是像那些車企一樣,就會失去產品的核心競爭力,只能淪為紙老虎,變成鐵皮公司,在“殼子”上“秀肌肉”。上汽給其他車企代工多年,深知做鐵皮公司的其中利害,自然不屑于蹚這渾水。

但不是每家車企都是上汽,有實力對華為說不。

表達拒絕,先看實力

車企想要掌握自身命脈,拒絕華為這樣的圈外勢力掌握無可非議。

畢竟,汽車行業(yè)的命脈應該掌握在汽車行業(yè)手中,所以對車企來說,自研軟件與算法才是最優(yōu)解。也正因如此,除了上汽,會有其他車企不愿意把核心技術“打包”給華為這類科技企業(yè),讓科技企業(yè)占據(jù)食物鏈頂端,而自己淪為代工廠。

比如,以往特斯拉缺乏經(jīng)驗與數(shù)據(jù)時,其輔助駕駛由博世供給,但在經(jīng)驗、數(shù)據(jù)上積累足夠之后,特斯拉就自研算法數(shù)據(jù)。

此外,不止汽車行業(yè),其他行業(yè)也對使用華為技術持懷疑態(tài)度。比如OPPO的高管就公開表態(tài):“如果適配了(華為鴻蒙),很多服務掌握在了華為手里,沒有廠商會傻到把自己的命脈掌握在別人(華為)手里……”

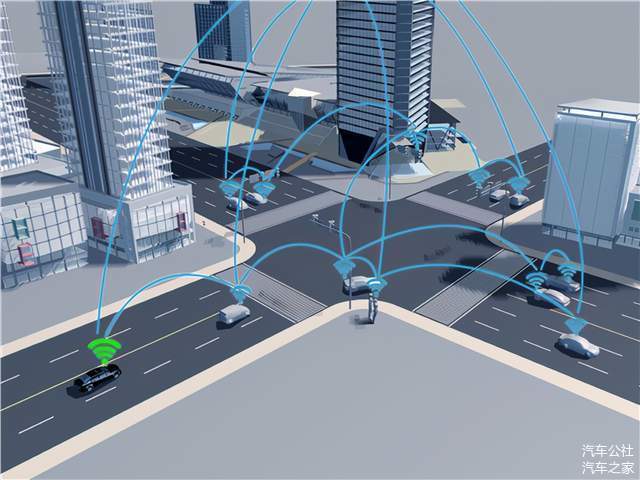

車企對自身命脈的掌握很大程度地表現(xiàn)在重視自動駕駛上面。各大車企紛紛入局自動駕駛業(yè)務,如吉利、比亞迪、長安等;為了在自動駕駛領域快速成長,許多車企積極和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開合作,實現(xiàn)高新技術與產業(yè)鏈優(yōu)勢的資源互補,如大眾與蘋果合作,上汽、福特與阿里合作,奇瑞、長安、比亞迪也和互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作。

車企們明白,圈外勢力,如華為這種科技企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)像一條鯰魚,帶給它們活力的同時,同時也帶給它們危機。目前與華為合作的數(shù)家車企里面,北汽、廣汽、長安、賽力斯與華為建立的是深度合作,另外,根據(jù)媒體的不完全統(tǒng)計,華為還與比亞迪在內的8家中國主流車企達成了合作關系。

以跟華為合作最為緊密的塞力斯和北汽極狐為例,塞力斯搭載了華為的HiCar和自動駕駛系統(tǒng)、DriveONE三合一電驅動系統(tǒng),在與華為深度合作后,塞力斯這款在中國用戶心目中缺乏認知度的車型,在銷量上取得重大突破,一周銷售6000輛、兩周銷售訂單近萬輛,而其背后的小康股份股價更是暴漲287.84%。而北汽極狐與華為深度綁定后,旗下的北汽極狐阿爾法S采用了鴻蒙系統(tǒng)、華為激光雷達智能駕駛系統(tǒng)等軟硬件,成為首款全棧搭載華為智能汽車解決方案的量產車,北汽藍谷的股價也在短時間內翻了兩倍多。

雖然這兩家車企搭上了華為的順風車,但看消費者與市場的反應不難發(fā)現(xiàn),它們的成績更多的是消費者、市場給華為面子,而不是因為它們自身的緣故。但靠山山會倒,靠人人會跑,這很難不讓人懷疑,一旦失去了華為的合作,它們要如何維持與華為合作時的市場表現(xiàn)?

況且,自動駕駛最核心的部分算法離不開數(shù)據(jù)的支撐,而華為提供自動駕駛全棧解決方案的同時,通過華為云給車企提供了數(shù)據(jù)支持,這意味著車企在自動駕駛領域與華為展開合作,其汽車的數(shù)據(jù)都會先經(jīng)華為之手。

然而,非頭部車企們縱有拒絕華為之流自動駕駛技術之心,卻未必有其力。

車企在解決方案的選擇上擁有自主權。比如,車企可以選擇是否使用華為的解決方案,使用華為的何種解決方案,也可以使用其他科技公司給出的解決方案。

然而,在選擇解決方案的自主權上,車企被兩座大山限制著。

阻擋在這些車企拒絕華為之流面前分量最重的大山,是研發(fā)投入。今年4月,華為智能汽車解決方案BU總裁王軍曾說,華為今年將繼續(xù)加大對汽車行業(yè)的投入,在研發(fā)上的投資將達到10億美元。這種規(guī)模的資金投入,對多數(shù)車企而言,不提后續(xù)的風險,單是研發(fā)投入就難以承受。

另一座大山是市場的殘酷競爭。研發(fā)能力不足的中小車企,若不使用華為的自動駕駛全棧解決方案,就容易在自動駕駛技術上被研發(fā)能力強的車企拉開差距,進而侵蝕自家品牌的銷量和口碑。反之,這些中小車企不僅可能失去核心競爭力,還要承擔喪失數(shù)據(jù)主權、丟失軟件標準的話語權的風險。

因此,對多數(shù)車企來說,它們的實力不足以支撐他們獨自挑起自動駕駛研發(fā)的大梁,更遑論在參與自動駕駛研發(fā)后,和頭部車企的自動駕駛技術并駕齊驅。這種時候,于它們而言,選擇將自動駕駛這個核心技術外包給華為這種科技公司,也是一種出于成本和利害考量,而做出的量力而行的選擇,無可厚非。

于消費者而言,他們需要關心的不是車企在核心技術方面是自研還是外包,他們關心的重心是產品的使用效果。再進一步言之,于市場而言,能夠給市場帶來進步與繁榮的產品,都有著積極意義。用戶沒有必要因為車企在什么領域選擇自研還是外包,而斷定自研、外包兩種選擇的孰優(yōu)孰劣。

因此,在汽車價值大洗牌的背景下,車企想要掌握自身命脈,選擇在核心技術領域拒絕華為這樣的圈外勢力掌握無可厚非,但也可根據(jù)自身需要,靈活選擇在什么領域、何種程度上與圈外勢力合作。

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/151292

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(wǎng)(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。