頭圖來源:毫末智行

作者 | 吳曉宇

編輯 | 王妍

在人力瓶頸和巨大的需求之間,無人車正在抗疫戰場上發揮著重要角色。

今年4月,100多臺京東無人快遞車被運往上海,美團和毫末智行合作投放了超過50輛“魔袋”穿梭于復旦大學、瑞金醫院等區域,新石器投放了150輛無人車;長城汽車旗下毫末智行的10余輛“小魔駝”,也成為補充運力的正規軍。

毫末CEO顧維灝認為,在時代背景下,若無人配送車能發揮出它的市場價值,這個賽道就能夠快速發展起來,能不能讓大家真正少接觸,這件事情才會越來越有意義。

不過回歸到商業本身,長遠來看,仍存在著成本、規模、政策法規等諸多難題。

無人物流車賽道發展起來的核心問題在于“商業模式是否可行”。顧維灝認為,如果無人物流車本身價格能夠和人的價格相當,或者更低,這樣的商業模式才可行,這個賽道才能發展起來。

辰韜資本研報顯示,目前,我國快遞業末端配送成本平均約1.2元/件;京東物流一線員工平均綜合成本已接近11萬元/年。相比之下,部分無人配送企業能做到整車成本20-25萬元左右,也有企業的整車成本在50萬元左右。

而在近日,毫末小魔駝2.0正式發布,首次將末端物流自動配送車的價格下探到了12.88萬元。該產品預計在2022年5月陸續投放市場。

無人物流車的成本下探至10萬級,是如何做到的?

根據辰韜資本研報,影響無人配送綜合成本的核心要素包含車輛軟硬件成本、使用/運營成本、運營效率等。其中,在車輛成本方面,無人配送車成本占比最高的三大核心零部件為:激光雷達、計算平臺與線控底盤。

激光雷達、計算平臺等為自動駕駛行業通用零部件,近年來隨著技術進步、成本下降趨勢明顯。

目前,國產16線、32線、40線激光雷達價格已經下探到1-4萬不等。與此同時,由于行駛速度低,無人配送車對傳感器、計算平臺的性能要求相對較低。

顧維灝則介紹稱,“小魔駝”之所以能將價格下探至10萬級,其秘訣在于,“讓無人物流車逐漸地向車規方向發展,盡量和乘用車用一樣的傳感器、計算器”。

而在無人配送產業鏈下游,B端場景化的需求正在提升,包括以京東、阿里、美團為代表的電商公司,以永輝超市、物美超市、叮當快藥為代表的商超零售企業,順豐、四通一達等快遞/配送服務商等。無人物流車可以與更多客戶建立合作,提高產品規模。

來源:辰韜資本

截至目前,順豐、物美均與毫末達成了合作。為了滿足訂單需求,毫末智行位于保定的末端物流自動配送車工廠已經升級,可實現年產10000臺末端物流自動配送車的產能目標。

不過目前針對無人配送車的法規、政策還不明朗。

2021年10月,北京順義一輛私家車與一輛美團無人配送車發生交通事故,交警勘查現場后判定美團無人配送車負全部責任,并開出罰單。這也是國內公開報道中首例針對無人配送車開出的罰單。同時引發了行業關于無人車上路的安全和責任問題探討。

清華大學法學院教授余凌云認為:“在現行《道交法》下,有安全員配置的L2、L3級自動駕駛車輛是可以解決法律問題的,但如果沒有安全員,則面臨法律的空白。”

同時,余凌云教授還表示,目前對于無人車屬于機動車還是非機動車的認定也存在爭議。盡管一些企業將無人配送車定義為非機動車,但在司法實踐中,通常以實際鑒定為準,而不參考其是否上牌照、是否進入目錄,只要超標就會被認定為機動車。

“末端物流自動配送場景目前還處在市場爆發的前夜,各家都在努力打磨自身技術以及商業模式的閉環。”毫末智行董事長張凱認為,2022年,從毫末目前接到的末端物流自動配送車訂單數量來看,已經有頭部客戶開始進行場景規模化部署的行動。

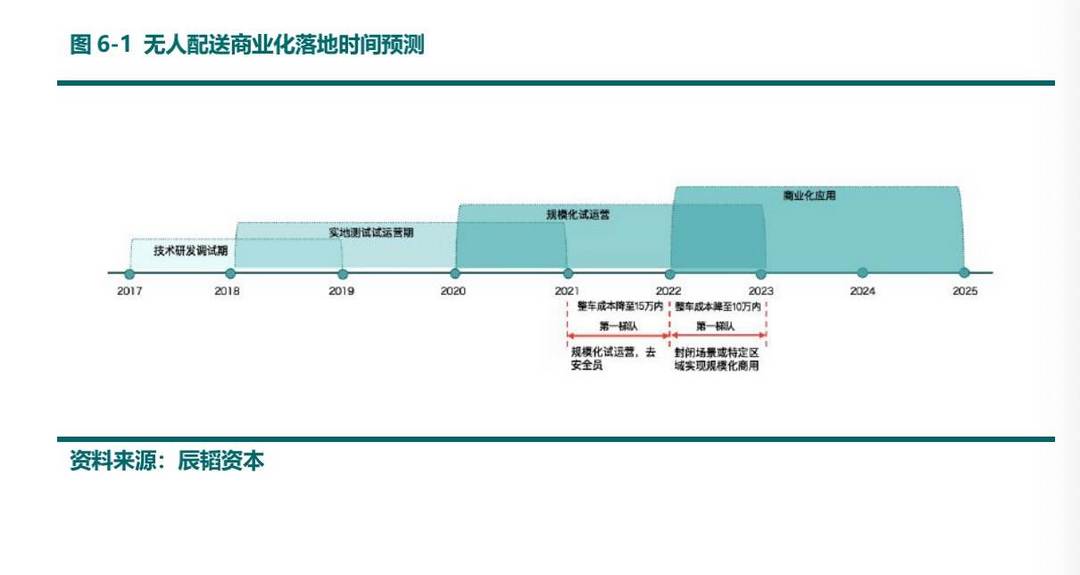

辰韜資本表示,自2020年起,末端無人配送頭部玩家已陸續去掉安全員進入常態化運營,并在實際運營中產生真實的商業收入。未來3年,無人配送整車成本會逐步下降至10萬元以內。

來源:辰韜資本

未來汽車日報

來源:未來汽車日報

作者:吳曉宇

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/174090

以上內容轉載自未來汽車日報,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。