就在上周,小米汽車擺了條“烏龍”。當人們開始相信小米汽車將會在上海開設第二工廠的時候,其官方卻回應稱,是個誤會。

起因是一則招標公告,受小米官方委托,相關招標代理公司發布了小米汽車整車焊裝線體項目供應商招募公告。根據招標條件,該項目所在地為上海,并且已經由項目審批、核準、備案機關批準,正式進入了公開招標階段。

有圖有真相,網上廣為流傳的公告截圖,似乎也間接證明著小米汽車要在上海“大干一場”的野望。但真實情況卻并非如此,小米內部人士透露,只是委托了一家上海招標公司進行相關項目的招標,而非在上海建廠。

多少有點令人失落,設想中小米汽車的“雙城聯動”戰略沒能出現,借力上海周圍成熟供應鏈的思考,也太過想當然了些。

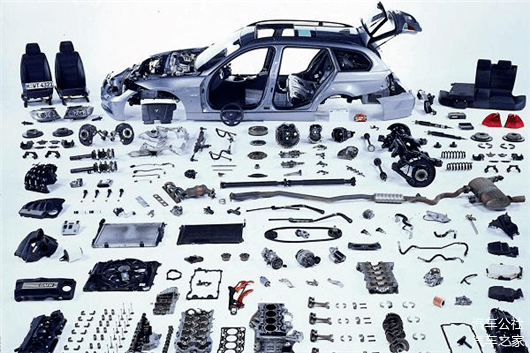

但有一點可以肯定的是,作為新能源汽車賽道的后來者,小米汽車零部件供應鏈體系的搭建,并不會如想象中的那般一蹴而就。畢竟汽車不同于手機,更是與小家電相差甚遠。

現如今市場上叫嚷著的芯片荒、電池荒等,歸根結底還是零部件供應鏈體系的問題。至于上海疫情,危及整個汽車行業的結論也并沒有錯。

自今年4月初開始,上海的疫情形勢愈加嚴峻,蔚來、特斯拉、上汽等車企陸續停產,寧德時代、采埃孚、安波福等汽車產業鏈企業,也都受到影響。

連點成鏈,供應鏈相關公司為了更加接近“甲方”,削減運輸、營銷等成本,大部分都會聚集在一起。

這樣做的好處顯而易見,“抱團”成長,有利可圖;但壞處也尤為致命,疫情不確定的大環境下,成群、成片的封控風險,拖累了整個汽車行業大局。

不得不承認,一方面,可穩定供應的合格零部件,大部分掌握在外資手中,如車規芯片MCU、IGBT等,基本上離不開英飛凌、德州儀器;另一方面,零部件國產化替代陷入泥淖,除了技術相關問題之外,還缺少一位敢拼敢做的“領頭羊”。

事實上,整合多年積累而成的零部件供應鏈頑疾,又怎會那么簡單?

供應鏈重建,非一日之功

敢為天下后,是小米、OPPO、VIVO在手機黃金十年中,較為明顯的成長特征。

先來的不一定最后贏,借助發展有成的手機供應鏈體系,再發揮自身的整合能力,讓小米等公司,在這過去的幾年里,賺了個盆滿缽滿。

其實也很好理解,站在巨人的肩膀上,往往可以看得更遠。整合成熟的產業鏈,再加上自身的嚴格把關,壓縮成本,能夠笑到最后并不為怪。

但現在的問題是,汽車行業與手機行業,會一樣嗎?至少在供應鏈的建立上,不會那么簡單。

簡單來說,新能源汽車的主要零部件依托八大系統而存在,包括高壓電池系統、電力驅動系統、底盤系統、儀表電器系統、車身基本電器、安全舒適系統、通信娛樂系統、車身及飾件系統等。

人們愈加關注的智能化體驗,來自安全舒適系統中的自動、輔助駕駛系統,以及通信娛樂系統中的中控系統。

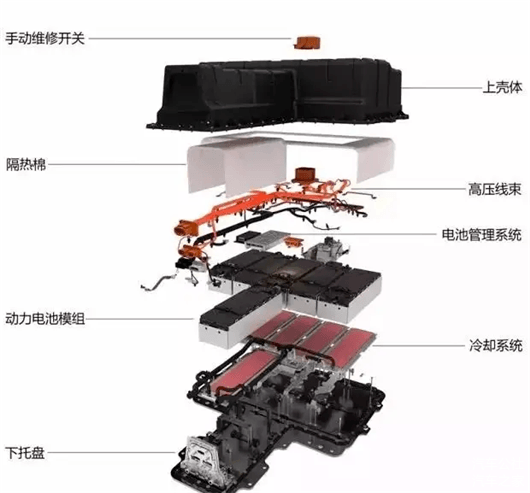

常被提及的電機、電池、電控等具備技術性的“三電系統”,則是來自高壓電池系統和電力驅動系統之中的子系統。

如果繼續往下細分,系統可由多個集成域組成,以電池系統為例,動力電池模組是核心,可由寧德時代等電池廠商提供,一些內部電芯的連接零部件,也能交由電池廠商。但其他的外設零部件,如高壓線束、電池管理系統、冷卻系統等,卻需要其他零部件公司助力提供。

如此這般,向著供應鏈上游探去,其他零部件公司也需要自己的上游公司提供芯片、PCB板、排線等基礎零件,或是碳酸鋰、鎳、鈷等上游原材料。也只有這樣,各公司才有能力生產制造,一環環供應給下游公司。

不久前,博世年度媒體溝通會上,博世中國總裁陳玉東表示,汽車長期面臨漲價壓力,芯片短缺也將持續到明年。盡管采取了多種措施應對,包括芯片本地化生產、擴產晶圓,以及扶持中國芯片公司等,但影響ESP、EPS的高精尖芯片,短期內仍無法替代。

而這,正是中國汽車供應鏈體系的縮影。

車企們指望博世等Tier 1們穩定供應,Tier 1們又會受到芯片廠商等Tier 2的影響,單一單向的供應鏈體系,在疫情、戰爭等各種不確定因素的影響下,顯得尤為脆弱。

事實上,也正是因為這個原因,從2020年疫情開始,芯片荒的問題從來都沒有被解決過,甚至情況愈演愈烈,一而再、再而三的漲價。

不久前,臺積電就宣布了6%的漲價幅度,這多出的成本,最終都會累計到車企,以及消費者身上。

重建供應鏈真的很難,尤其是在大部分技術沒有被掌握的情況下,零部件國產化替代的進程,也很難得到實質性進展。

似乎正是看到了這座巍然大山,小米汽車自成立后,便開始大規模投資零部件相關的企業。

有動力電池相關的蜂巢能源、中創新航、贛鋒鋰電、衛蘭新能源等,有激光雷達、自動駕駛相關的禾賽科技、圖達通、縱目科技、Momenta等,也有芯片相關的黑芝麻智能、裕太微電子、歐錸德微電子、云途半導體……

大范圍的零部件布局,體現的是小米汽車的主觀能動性,以深度掌控供應鏈,助力造車業務;但側面也反映了小米汽車的焦慮——不僅僅是對汽車行業未知性的焦慮,還帶著些許壓力。

小米能將汽車零部件產業鏈整合好嗎?

小米汽車,山高路遠

如今的車企亂戰,好不熱鬧。無論是“大魔王”特斯拉,還是“三大金剛”蔚小理,以及各種二線造車勢力、傳統車企等,都在覬覦著這塊不斷擴大的新能源汽車蛋糕。

但不難發現的是,如今能夠立住人設,占盡優勢的車企,卻都是早起的那批“鳥”。特斯拉成立于2003年,距今發展了19年;蔚來、小鵬、理想均成立在2015年,正處于7年之癢的階段。

對比下來,從雷軍官宣最后一次創業下場造車,到小米汽車落戶北京、亦莊第一座造車工廠落地開建,再到現如今“上海工廠”的烏龍消息,小米汽車走到現在,也才過去1年而已。

1年不長,但小米汽車的步伐不慢。

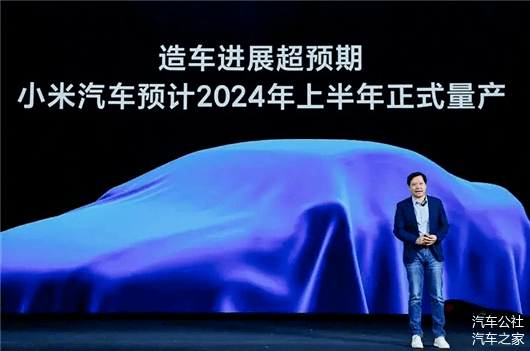

有2點信息值得注意:一是今年3月份的小米投資日上,雷軍親口表示小米汽車超預期,預計在2024年上半年正式量產;第二點則是,小米京津分公司總經理羅寶君在答媒體問時表示,今年第三季度小米汽車的工程樣車就會跟大家見面,到時將超乎人們想象。

滿打滿算,再過2個多月的時間,小米汽車的真容就將顯露無遺。到了那時,是否對得起“年輕人第一輛智能汽車”的名號,也將靴子落地。

但值得長期思考的一個問題是,小米汽車的內核,究竟是什么?

特斯拉曾放豪言,要做新能源汽車時代的大眾;蔚來的豪華、用戶服務等,被廣為認可;理想在家庭用車市場,四處攻城略地;小鵬的科技標簽則貼得愈加牢靠。

所以,小米汽車要做的是,順承小米手機多年形成的口碑——性價比?

如果真的是這樣的話,不僅僅相當于在未來的某一時刻,直接與特斯拉短兵相接;更關鍵的一點在于,小米汽車必須整合零部件供應鏈、推進零部件國產化替代,以從根本上實現降本增效的目的,踐行性價比。

講真,想要建立穩定的供應鏈體系,短時間內真的很難,錢和時間都必不可少。而且除了零部件企業的投資之外,小米汽車位于北京亦莊的造車工廠,也正在緊鑼密鼓地施工之中。

按照規劃,小米汽車將在亦莊進行兩期投資建設,一期和二期的產能分別為15萬輛。全部完工后,該生產基地將會為小米汽車完成30萬輛的年產能。雖然其規模在已知的造車新勢力工廠中,可以說是首屈一指,但時間和金錢的花費,亦如流水。

8

回想小米汽車成立之初,雷軍喊出“為小米汽車而戰”的時候,很多人不以為意。

不久后,比亞迪董事長王傳福也是公開調侃道,“現在具有造車優勢的企業并不多,雷總投1000億進來,可能既虧了錢還浪費了時間。”

確實,短短1年多的時間,小米汽車就花了不少的金錢。站在整個行業的角度來看,小米做的這些,也并不足以支撐起一家優秀的新能源汽車車企。

不過值得慶幸的是,小米汽車一直在進步,無論是陸續披露的汽車專利,還是持續對汽車行業供應鏈公司的投資,都展現了小米汽車作為一名后來者的努力。

而掌舵人雷軍,也在通過自己的方式進入車圈,試圖講好一個有趣的汽車故事。不信你看,就在雷軍的近期動態中,跑車、賽道、汽車電影,應有盡有。

“這是我人生中最后一次重大的創業項目,我將親自帶隊,相信總有一天小米汽車會成功。我愿賭上人生所有聲譽,干年輕人第一款智能汽車。”

屬于車圈的故事并沒有因為疫情的反復而停止不前,曾經雷軍斬釘截鐵要造車的話語,也依舊在耳邊回響。

毫無疑問,走在這條造車的路上,永遠少不了質疑和嘲笑。“外行人”雷軍不是第一個,小米汽車也不會是最后一個。在這個“群雄并起”的時代,屬于小米汽車的故事,也只不過剛剛開始而已。

所以在面對困難時,不妨就直面它,然后繼續向前走。

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/175132

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。