“智能汽車的核心在運營,而不在制造”。

可能新一代的網民對這句話感到陌生,畢竟離何小鵬說出這句話的時候已經有6年之久了。那個2018年還是造車新勢力們剛剛學會走路的年代,這句金句一出,整個汽車行業一片嘩然,而何小鵬本人也一度被罵上熱搜。

作為雷軍的好友,何小鵬應該從雷軍身上學到了不少經驗。而雷軍更是被稱為“雷布斯”、“雷教主”,可見雷軍在“運營”這件事情上有著多么恐怖的實力。而何小鵬錯就錯在不應該把這句話放在明面上來說。

現在再回過頭來看這幾年汽車的發展,“汽車運營大于制造”或許再也沒人說出口,但是幾乎所有的新能源車企們都在這么干。李想、余承東、雷軍們“夸夸其談”,朱華榮、尹同躍、魏建軍們“擁抱新媒體”......

這難道不就是“運營大于制造”的真實寫照嗎?

在這個信息爆炸、選擇多樣的時代,如何將產品更好地推向市場,被消費者所接受和喜愛,運營的作用不可忽視。從這個角度看,何小鵬當年的那句“金句”,卻成為了眾多新能源車企已經在默默踐行的理念。

產品同質化是主因

在過去的燃油車時代,評價一款汽車的卓越性并非一件簡單的事。那時候,我們總會圍繞著“三大件”——發動機、底盤、變速箱,進行詳盡的剖析與對比。而諸如動力表現、油耗效率、空間舒適度、配置豐富度以及操控穩定性等方面,更是被反復提及,用以衡量一款車型的市場競爭力。

然而,隨著汽車工業的高速發展,各大品牌在技術和品質上的差距逐漸縮小,單純從硬件參數上已經很難分出高下。在此背景下,消費者在選擇汽車時,開始更加注重產品背后的品牌理念與歷史文化積淀。

換句話說,當車輛的各項性能指標都難以形成明顯差異時,品牌的形象和車輛所能傳達的價值感,就成為了消費者決策的關鍵因素。

以大眾朗逸、 豐田卡羅拉和日產軒逸為例,這三款車都曾在其細分市場獨占鰲頭,它們之間在售價、空間、功能配置以及動力輸出上都表現得相當接近。最終消費者在選擇時,往往會被各品牌所塑造的獨特價值感和品牌形象所吸引,這成為了他們最終決策的重要考量。

時光荏苒,我們迎來了智能電動車的新紀元。技術創新層出不窮,供應鏈也日益成熟,這使得同價位電動車在配置上呈現出高度的相似性。這種趨勢帶來了一個明顯的現象:智能電動車市場已經進入了一個前所未有的同質化時代。

新興品牌如雨后春筍般涌現,市場競爭愈發激烈。面對市場容量的上限和銷量的殘酷競爭,這些新興品牌似乎在品牌塑造上暫時放松了腳步,轉而采用一種更為直接的方式——填鴨式營銷,來向消費者推介他們的產品。

比如在20-30萬元的純電轎車領域,有比亞迪漢、蔚來ET5、小鵬P7、極狐阿爾法S、特斯拉Model 3、大眾ID.7、星紀元ES、極氪007、小米SU7、阿維塔12、智界S7、智己L6等眾多車型在爭奪市場份額。

這些車型初看之下各具特色,但深入對比后卻不難發現,它們在各方面的表現都趨于均衡,沒有哪款車能夠在某一方面做到出類拔萃。就好像這些車型中每款產品都在70分以上,但都不會超過90分。在消費者既要又要的消費理念中,很難有產品力絕對突出的車型。

這種均衡性在某種程度上反映了當代消費者的復雜需求:他們既追求性能,又看重舒適性;既想要先進的科技配置,又不愿放棄傳統的駕駛樂趣。在這樣的市場需求下,很少有車型能夠在某一方面做到極致,因而難以在競爭中脫穎而出。

對于汽車制造商而言,新車型的推出比以往任何時候都充滿了更大的挑戰。據統計,目前每年有超過350款新車問世,并且這一趨勢預計至少會持續到2025年。對于全球領先的車企來說,這意味著他們每年需要應對超過20款新車的上市,并且每款車型還需要推出多個版本來滿足不同消費者的需求。

在這樣的大背景下,汽車制造商們不僅面臨著巨大的研發壓力,還需要在市場營銷和品牌建設上投入更多的精力和資源。龐大的新車數量,同質化的汽車產品,不僅讓消費者頭大,也讓汽車廠商們瘋狂內卷和內耗。

現今多數車企將重心從品牌塑造轉移,而消費者也逐漸忽視了對制造實力的關注。在這樣的市場環境下,如果車企仍堅持“制造”大于“運營”的傳統策略,那么這些新車的市場表現恐怕會不盡如人意。因為,在當今競爭激烈的市場上,僅僅擁有出色的制造技術并不足以脫穎而出。

喊出那句口號吧

當然,我們會理所當然的認為,要想讓新車有出頭之日,車企必須轉變思維,注重品牌塑造與市場運營,以更全面的策略來應對市場的挑戰。但現實永遠不會朝著理性的方向出發,還是讓我們喊出那句口號:“汽車營銷大于制造”。

近年來,科技日新月異,市場競爭也日趨激烈,這些變革力量共同推動了汽車行業的深刻轉變。這種轉變并非僅僅局限于汽車技術領域的進步,更重要的是,它體現在汽車企業經營理念的更新和市場運營模式的創新上。

從生產制造到市場推廣,汽車行業正在經歷一場全方位的變革,以更好地適應新時代的市場需求和消費者偏好。從目前這些新能源車企的所作所為來看,他們不僅注重汽車的生產制造,更是在市場運營、品牌推廣和客戶服務等方面下足了功夫。

這些車企明白,在當今這個信息爆炸的時代,僅僅擁有優秀的產品是遠遠不夠的,還必須通過精心的運營來讓更多的人了解和認可自己的品牌。

其中,李想、余承東、雷軍等這些深耕過互聯網時代的車企領導人成為了這一變革的引領者。他們不僅在公開場合“夸夸其談”,大力宣傳自己的產品和品牌理念,更是通過市場推廣活動、與消費者互動交流等實際行動來推動企業的發展。

與此同時,朱華榮、尹同躍、魏建軍等傳統汽車行業的領軍人物也開始“擁抱新媒體”,借助互聯網和社交媒體的力量來推廣自己的品牌。他們通過微博、微信等渠道與消費者進行實時互動,及時回應消費者的疑問和需求,有效提升了品牌的知名度和美譽度。

在這些企業家的帶領下,他們的企業也取得了顯著的成果。比如在尹同躍帶領下的奇瑞,在過去幾年中通過精心的市場運營和品牌推廣,成功將自己的品牌形象提升到了一個全新的高度。他們的產品不僅在技術上領先,更在市場份額和消費者口碑上取得了雙豐收。

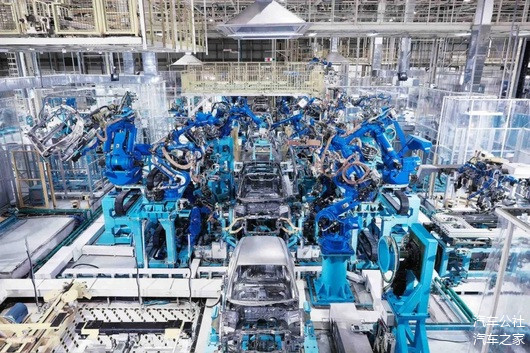

當然,“汽車運營大于制造”并不意味著制造環節可以被忽視。相反,這些脫胎于傳統車企的新能源車企在制造環節同樣下足了功夫。他們通過引進先進的生產設備和技術,不斷優化生產流程和提高產品質量,為消費者提供了更加優質、可靠的產品。

毫不客氣地說,“汽車運營大于制造”的理念已經在新能源車企中得到了廣泛的實踐和應用。而這種變革的背后,從正面看,是這些車企領導們對市場趨勢的敏銳洞察和對企業發展的深思熟慮。從反面看,實則是被新時代汽車市場環境所逼迫。

而這種趨勢的形成,也正是市場競爭日益激烈的必然結果。因為,在這些人的轉變過程中,他們背后的品牌無形中也得到了市場的正向反饋。

在當今競爭激烈的市場環境下,僅僅擁有優質的產品是不夠的,企業還需要通過精心的運營來讓更多的人了解和認可自己的品牌。然而,“汽車運營大于制造”也是把雙刃劍。過度的市場推廣和宣傳也可能會讓消費者產生疲勞和反感,反而損害了品牌形象。

因此,“汽車運營大于制造”的理念需要在實踐中找到平衡點。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/231440

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。