燃油車領域遙遙領先的“德系豪華車三劍客”寶馬、奔馳、奧迪,卻在電動化新戰場出師未捷。

5月8日,寶馬首款純電動SUV<SUV寶馬iX3官圖曝光,預計今年下半年上市。更早些時候,2019年底,奧迪、奔馳旗下首款純電動車型奧迪e-tron、奔馳EQC相繼登場。然而,上市至今,奧迪e-tron與奔馳EQC可謂銷量慘淡,中國汽車技術研究中心公布的上險數據顯示,兩款車型月均上險量不足百輛。

相比之下,特斯拉在純電動車領域早早落子,如今已成為絕對王者。今年1-3月,特斯拉Model 3在全球累計銷量為7.15萬輛,高居電動車銷量排行榜首,銷量遠超二三名之和,更是將BBA旗下純電動車遠遠甩在身后。

在電動化浪潮裹挾之下,百年老店們該如何再續銷量神話?

BBA軍團不敵特斯拉

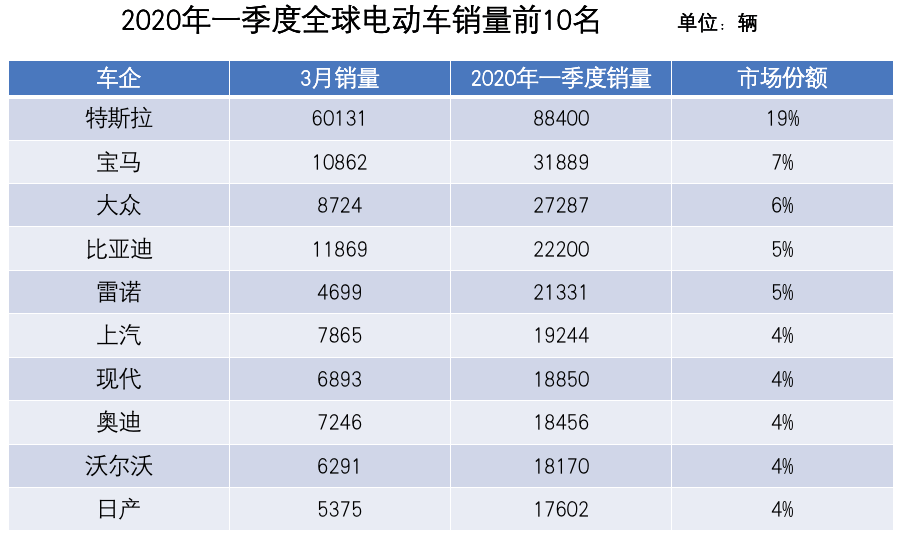

EV sales發布的數據顯示,2020年第一季度特斯拉在全球累計售出電動汽車8.8萬輛,市場份額19%。BBA(寶馬、奔馳、奧迪)的成績分別為3.2萬輛、1.2萬輛、1.8萬輛,也就是說,在電動車細分市場,一季度特斯拉銷量甚至超過BBA銷量之和。

數據來源:EV sales 整理:未來汽車日報

其實,在BBA(寶馬、奔馳、奧迪)之中最早布局新能源板塊的寶馬,曾擁有與特斯拉搶奪先機的機會。

2007年,歐洲汽車業對電動化尚嗤之以鼻,寶馬已經成立了以量產為目的、研發電動車技術的項目組“Project i”。彼時,特斯拉成立僅三年多,Model S原型車還未發布。

2013年7月,寶馬旗下首款純電動車型i3正式上市。而特斯拉Model S僅比寶馬i3早上市一年,兩者基本處于同一起跑線。

但與特斯拉不同的是,在之后的六年,寶馬再無全新純電動車問世,而特斯拉相繼將Model X、Model 3推向市場。

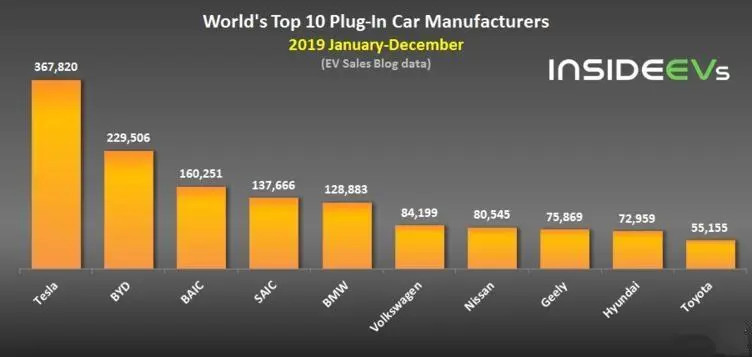

官網數據顯示,2017-2019年,寶馬集團電動車全球銷量分別為10.30萬輛、14.26萬輛、12.89萬輛。同期,特斯拉的全球銷量分別為10.30萬輛、24.52萬輛和36.78萬輛。2017年銷量相近的雙方,在之后兩年差距逐漸擴大。據國外汽車網站 INSIDE EVs統計,2019年特斯拉高居全球新能源車銷量榜第一名,領先第二名比亞迪13.8萬輛,而寶馬卻無緣三甲。

圖片來源:INSIDE EVs

被特斯拉完虐背后,凸顯出的是BBA純電動車產品不可忽視的短板。

官網資料顯示,在WLTP標準下,特斯拉Model X的續航里程為561公里,新款超跑Roadsteds/a>的續航里程可達998公里。相較之下,BBA電動汽車的續航里程便落于下風,寶馬iX3續航里程約為437公里,奧迪e-tron和奔馳EQC的續航里程分別為436公里、374-414公里。

奔馳EQC 來源:梅賽德斯-奔馳官網

在加速性能方面,特斯拉更是秒殺BBA。特斯拉Model X性能版百公里加速時間僅為2.9秒,而即使是BBA中最快的寶馬iX3,百公里加速仍需要5秒。

“致命”的“油改電”設計思路

除了續航里程、百公里加速方面的數據表現差強人意,豪華三強BBA輸給特斯拉的根本原因是什么?

拜騰汽車CEO戴雷博士曾坦言:“不管是大眾、寶馬,還是奔馳,他們的機械工程文化太重。即使在數字化、軟件開發等新興領域也很難改變這個基因。大船要轉向,速度是會比較慢的。”

即使起步最早的寶馬,也在電動化之路上頗顯保守。

在2014-2020年的6年中,寶馬僅對i3進行過一次改款升級。相反,寶馬加大了油耗更高的大型豪華燃油車的研發力度,2019年,寶馬中期改款寶馬X1、寶馬X2、寶馬7系、全新寶馬8系等9款燃油車先后上市。

更“致命”的是,寶馬一直基于傳統燃油車平臺開發純電動車產品。即使行至2020年,對標Model 3的寶馬純電動轎跑車型i4以及今年下半年上市的寶馬iX3也未逃脫“油改電”的命運。

對此,寶馬集團董事長奧利弗·齊普策(Oliver Zipse)表示:“寶馬現有的集成平臺已經足以滿足內燃機與純電動等多種車型的需要。”但事實上,寶馬放棄純電動專屬平臺或許與成本有關。

據大眾介紹,其研發MEB模塊化電動架構總耗資70億歐元(約合人民幣528億元)。大眾預估,需要到2029年電動車銷量規模達到2000萬輛之后,才能收回MEB平臺的研發成本。寶馬研發純電動平臺或同樣耗資不菲。然而,2019年12月,寶馬在官方推特上表示,其純電動車全球累計銷量突破50萬輛。這意味著,如果研發專屬電動車平臺,寶馬距離收回成本還十分遙遠。

2020年2月,據歐洲汽車新聞網報道,寶馬明確表示將堅持既定的技術發展路線,不會開發專門的電動汽車平臺。

除寶馬iX3外,2019年11月在華上市的奔馳EQC、奧迪e-tron均是“油改電”產品。

同濟大學車輛工程碩士李夢晨曾在《童濟仁汽車評論》中發文介紹,“油改電”產品是借助現有的燃油車平臺,進行適應性調整,放入電機、電池。這是車企開發電動汽車成本最低、最高效的方式,但也不可避免存在弊端,因為只換掉發動機和油箱,對電機和電池進行適應性布局,想要提高電動車輸出性能和續航里程等數據,空間相當有限。

“這是因為電池能量與體積的比值,明顯低于汽油能量與體積的比值,而且長時間內無法實現跨越式突破,因此,燃油車平臺與電動車平臺在兼容上存在困難。”李夢晨解釋稱。

此外,動力電池短缺也制約了BBA電動汽車的發展。據外媒報道,2019年4月,由于無法從LG化學處獲得足夠的電池,奧迪不得不減產e-tron,全年只能生產4.5萬輛,比預期少1萬輛。2020年1月,奧迪e-tron再次被曝因為電池供應問題,于第一季度減產。

奧迪e-tron 圖片來源:奧迪官網

相比奧迪采用第三方供貨方式解決電池需求,奔馳雖然給LG化學投資了7億歐元(約合人民幣55億元)用于擴建電池工廠,但據業內人士透露:“奔馳建立的電池工廠,只是電池包組裝工廠,并不生產電芯。”

BBA應該向特斯拉學點什么?

相比奧迪的電池窘境,特斯拉就聰明許多。自產電池、不在電動車關鍵零部件環節受制于人,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)籌謀已久。收購超級電容器制造商Maxwell的79%股權、與達爾豪斯大學電池研究人員達成獨家電池合作協議、在加州弗里蒙特工廠搭建電池生產線,特斯拉步步為營,打造自己的電池帝國。

不僅自造電池,特斯拉還渴望帶來一場電池技術革新。2019年4月,馬斯克曾宣布,預計2020年將推出使用壽命超過100萬英里(160萬公里)的電池。最新消息顯示,特斯拉已與韓國韓華集團(Hanwha)簽訂了制造電池機器的訂單,自產電池,特斯拉即將走完最后一步。

4月29日,馬斯克已經在2020年一季度業績電話會議上預告,5月下旬的“電池日”將是特斯拉歷史上“最令人激動的一天”。

除了電池,特斯拉厲害之處還在于其強大的軟件研發能力。

“特斯拉在電子工業方面領先豐田和大眾六年”,《日本經濟新聞》這樣判斷。這家日媒預估,特斯拉的競爭對手們要到2025年才做得出同等水平的芯片。

大眾集團CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)也在今年4月接受德國《汽車周刊》采訪時表示,特斯拉每隔兩星期,就通過收集數據對車輛系統進行更新,為消費者不斷帶來全新的駕駛體驗,這是一種很值得借鑒的做法,“大眾需要向特斯拉學習的地方還有很多"。

特斯拉的確更像是一家軟件公司。2012年,特斯拉在汽車業界率先實現整車OTA(Over-the-Air Technology,即空中升級),讓汽車像智能手機,可以實現軟件遠程升級。特斯拉車主李揚向未來汽車日報(ID:auto-time)描述:“特斯拉的軟件系統不僅能帶來新的功能,還能改善電池續航水平,以及提升汽車動力表現,這樣快速且便捷的迭代在燃油車上是無法實現的。”

在自動駕駛領域,特斯拉更是先行一步。早在2015年,特斯拉Model S 7.0系統便加入自動駕駛功能,特斯拉成為第一個將這項功能應用于量產車型的車企,截至目前,特斯拉已積累了逾48.28億公里的自動駕駛使用數據。

相比之下,BBA自動駕駛起步較晚,發展也比較曲折。奧迪在2017年推出搭載L3級自動駕駛系統的奧迪A8,今年3月卻宣布放棄在奧迪A8第五代上推出自動駕駛功能。

奧迪負責技術開發的董事會成員漢斯·約阿希姆·羅滕皮勒爾(Hans-Joachim Rothenpieler)表示:“目前還沒有針對L3級自動駕駛功能的法律框架,也不可能對全世界范圍內的量產車完成該級別認證。”

幾經波折,BBA決定報團取暖。德國《經濟周刊》報道,2019年8月,奧迪加入奔馳寶馬聯盟,BBA合體共同開發自動駕駛系統。“我們意識到,自動駕駛技術的開發有點像爬山。離目標越近,周圍的空氣會變得越稀薄,每走一步要克服的困難也越復雜。”梅賽德斯-奔馳自動駕駛研發部門主管邁克爾·哈夫納(Dr. Michael Hafner)表示。

當然,在發動機、變速箱、底盤等機械部件有很強技術積累的BBA也不是優勢全無。特斯拉屢屢被吐槽做工粗糙、品控松懈。據美國商業媒體Business Insider報道,多位已經離職和仍然在職的特斯拉員工稱,雖然特斯拉的軟件技術值得肯定,但制造工藝卻讓人不敢認同。一名前特斯拉員工表示,同事們不會標出刮劃和凹陷等小問題,而是寄希望于下一道工序的同事發現它們,有時上司甚至會告訴他無須理會發現的問題。

電動化、智能化浪潮之下,回歸車的本質,特斯拉還需苦煉基本功。可以說,BBA與特斯拉們,各具優勢。

在電動化轉型之路上,百年老店們能再登王位嗎?

來源:未來汽車日報

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/115878

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。