在中國汽車市場,外資企業也開始“卷”起來了。

近年來,隨著中國汽車市場的快速發展,不管是外資車企,還是外資零部件企業,都在不斷加大在中國的投資,相關產能的“瘋狂”投建,就是很好的證明。

而站在當下來看,如今這些企業似乎已不滿足于本土生產能力的提升。一個明顯的現象是,外資企業開始爭相在中國設立設計中心、技術開發中心,甚至將全球研發中心放在中國。

外資企業設計/研發中心扎堆落地中國

今年1月,位于上海的全新福特中國設計中心正式啟用。福特中國方面指出,作為“福特中國2.0”戰略中的“四大中心”之一,全新福特中國設計中心與福特中國產品中心、福特中國新能源中心和福特中國創新中心一起,為福特品牌在全球最大汽車市場持續推動品牌轉型提供強有力支持。

福特中國設計中心位于福特中國Dx Hub“福創谷”;圖片來源:福特中國

時間退回到去年,亦有諸多外資車企有類似舉動。

例如現代汽車集團就于該年10月宣布其在中國設立的前瞻數字研發中心正式開幕。據悉,該研發中心是現代汽車集團設立的首個海外前瞻數字研發中心,將與在煙臺設立的現代汽車·起亞中國研發中心和在貴州設立的現代汽車集團中國大數據中心一起,在華形成研發矩陣,以快速響應中國用戶需求、構建本土化研發能力。

同樣在10月,奔馳亦宣布其在北京投建的中國研發技術中心將正式啟用。資料顯示,該中心將擁有1000名工程師,人數是其2014年在華設立首家技術中心時的3倍多,這也將成為德國本土以外首家可以進行全方位技術研發測試的中心,規模可以與德國總部研發中心媲美。

另在此前的8月,據外媒報道,保時捷將擴大其在亞洲的業務,該公司將在上海開設研發中心。據悉,保時捷在一份聲明中表示,上海研發中心將幫助該公司更好地理解中國客戶以及他們的需求,并且改進本地的產品開發。

此外,戴姆勒亦于該年7月宣布將在北京啟用其全新中國研發技術中心,繼續強化在華研發布局。據悉,該研發技術中心總投資達11億人民幣,總建筑面積達5.5萬平方米,共可容納約1,000名研發人員,將成為戴姆勒在華研發的核心動能。

值得注意的是,在外資車企設計/研發中心扎堆落地中國之時,諸多供應鏈企業也在將研發重心向中國轉移。今年1月,佛吉亞就宣布將其未來座艙主要開發業務移至佛吉亞中國技術中心暨總部大樓,而在去年此類消息亦不少。

佛吉亞未來座艙創新中心遷至上海;圖片來源:佛吉亞

去年11月,伊士曼在上海為全新升級的伊士曼高性能膜亞太技術中心舉行開幕慶典。伊士曼表示,此次亞太技術中心的升級建成,是公司近年來在中國最重要的投資之一。

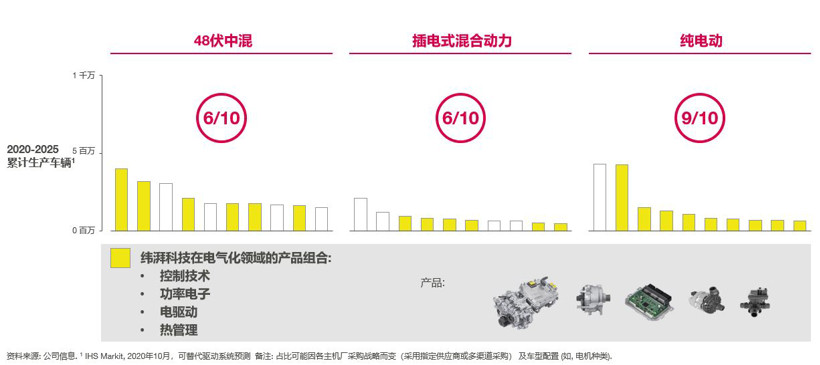

同月,緯湃科技亦宣布其位于天津的研發中心正式投入運營。據相關資料,天津研發中心是緯湃科技在華設立的第七個研發中心,新研發中心計劃招募500名電氣化領域相關人才。

而在此前的10月,大陸集團在重慶設立的中國軟件與系統研發中心正式投入運營。按照規劃,該中心研發團隊已近300人,未來將組建500人左右的軟件工程師團隊,甚至更多。

時間再往前推,該年3月舍弗勒輪轂驅動業務全球總部及研發中心在上海嘉定正式啟用。舍弗勒表示,本次投入使用的輪轂驅動業務全球總部及研發中心將與舍弗勒輪轂驅動全球業務網絡聯動,進一步推進輪轂驅動產品的開發,快速響應市場需求。

以新能源及智能網聯為主方向提升競爭力

外資企業在中國設立設計或研發中心,甚至將全球研發中心轉移到中國的表象背后,是中國汽車市場存在感的不斷增強。

如今行業已基本形成共識:全球汽車產業的發展重心正在向中國轉移,尤其在新能源汽車板塊。相關數據顯示,2021年全球新能源汽車共實現注冊銷量650.14萬輛,較2020年增長了108%,滲透率達到10.2%。而分區域來看,中國的新能源乘用車銷量最高,全球市占率高達45.22%,是德國和美國的4倍多,滲透率亦達到13.77%,是美國的3倍。

與此同時,中國智能網聯汽車產業正處于加速發展階段。據國家工業信息安全發展研究中心此前發布的信息,隨著智能網聯新車型的加速投放市場及潛在消費者對于智能網聯認可度的提升,智能網聯新車市場滲透率還將進一步提升,2020年滲透率預計達到51.6%,經過測算,該年度中國智能網聯汽車數量超千萬輛,約為1306萬輛。

現代汽車集團總裁兼研發部負責人Albert Biermann曾在中國前瞻數字研發中心開幕之時表示,憑借全球第一大汽車市場的穩固地位,中國市場已經開始向技術創新轉型。

佛吉亞則在宣布未來座艙創新中心遷至上海之時指出,一直以來,中國的消費者對于前沿的顛覆性車載新科技有著濃烈的興趣,樂于嘗試,而全球豪華車市場的大多數消費也有望發生在2025年后的中國,這都為“未來座艙”技術的落地創造了絕佳的機會。

由此,對于諸多外資企業來說,中國汽車市場地位愈發重要,且新能源和智能網聯成為重點布局方向。這從前面提到的外資企業們的相關舉措中也不難看出。

例如現代汽車集團中國前瞻數字研發中心就以當下火熱的移動出行、電動化、互聯科技和自動駕駛四大技術為主攻方向。據悉,該中心共設立6大職能部門,分別為信息娛樂新技術開發部、無人駕駛開發部、UX(User Experience)研究部、現代上海造型設計部、起亞上海造型設計部以及創新發展部。

現代汽車集團中國前瞻數字研發中心主攻方向;圖片來源:現代汽車集團

該集團還透露,從2022開始,集團每年或投資大約一千億韓幣發展自動駕駛和新能源汽車,未來還將進一步加大在中國市場的投資。

緯湃科技新研發中心的核心職能則是在亞太地區開發混合動力和電驅動技術的研發實力,以滿足快速增長的電動出行需求。“現今,中國汽車電氣化產業正在經歷前所未有的快速發展和轉變,市場的趨勢促使行業的發展周期越來越短,緯湃科技將不斷開發最新技術,跟上中國速度,迎合本土客戶的電動出行需求。”緯湃科技中國區總裁顧睿華在接受蓋世汽車采訪時如此表示。

緯湃科技電氣化產品覆蓋48伏中混、插混及純電動驅動系統;圖片來源:緯湃科技

大陸集團中國軟件與系統研發中心瞄準的是先進駕駛輔助系統、端到端網聯、域和跨域高性能計算機單元及基于服務的軟件架構系統,目標實現全球交付,并著力培養、吸納各地軟件研發人才。

當然需要指出的是,外資企業將研發重心向中國轉移,本土企業的快速崛起也是一大影響因素。

具體來看,蔚來、小鵬、理想等快速崛起的國內造車新勢力,也是促使諸多外資車企提高在華研發力量的重要原因,因為這些品牌“土生土長”于中國,更懂得如何為中國用戶量身定制最適合的產品。

奔馳曾在相關報道中提到,公司之所以提升對中國市場研發、設計的投入,還考慮到其中國客戶平均年齡僅為36歲,比其德國客戶平均年齡年輕20歲之多,而年輕客戶對技術的理解、對產品的需求也在日新月異變化,奔馳只有加大投入研發、設計,才能跟上中國年輕消費者的步伐。

總而言之,隨著中國汽車市場重要性的提升,外資企業將越來越重視中國市場的需求,并為此做出更多適應本土解決方案的改進。而從具體途徑來看,不只是在中國設立設計/研發中心,外資企業們還在通過加強與本土企業合作等諸多方式為此做更多努力。

來源:蓋世汽車

作者:Mina

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/167133

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。