電動車的續航里程問題,再次引起業內廣泛關注。

從冬季到來,電動車變成“電動爹”;到年末角逐,各大車企加碼宣傳續航里程;再到春意初察,李想突然痛斥同行“自嗨式等速宣傳”……對用戶而言,“續航焦慮”這個問題,已經持續發酵了整個冬季。而對于整個行業來說,發現問題、分析問題、解決問題已成了迫在眉睫之事。

3月11日,中國電動汽車百人會發布了一份報告——《客觀分析電動車續駛里程波動因素,產業各方將從多角度做出改變》。報告指出,雖然當前尚存部分應用場景下的里程短板,但近年來電動汽車性能 已經快速提升并能滿足大部分場景需求。行業應該重視電動汽車續駛里程問題,并從多層面提升電動汽車用戶體驗。

“場景應用差異化”與“NEDC帶來的落差感”

“新能源汽車就是個騙局!”這是在經歷了心理落差以后,不少消費者脫口而出的憤懣。

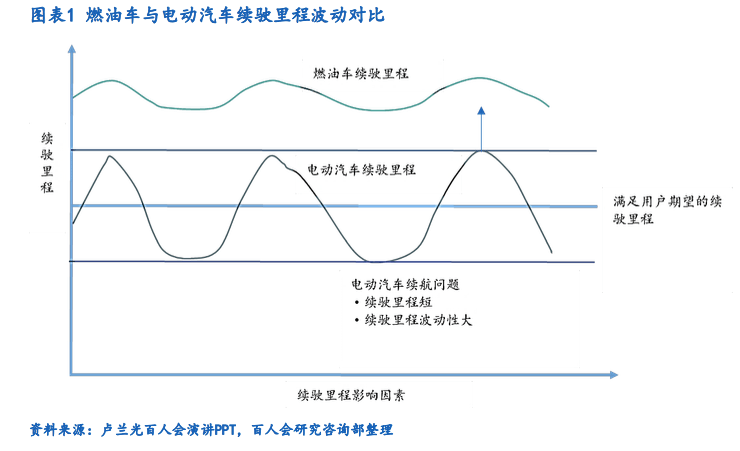

報告顯示,部分應用場景下續駛里程與消費者心理預期的顯著差異是引起消費者里程焦慮的主要原因。傳統燃油車也存在里程波動現象,但由于電動汽車里程極限與燃油車尚存差距,消費者對其里程波動更加敏感。

圖片來源:報告《客觀分析電動車續駛里程波動因素,產業各方將從多角度做出改變》

綜合而言,與傳統燃油車相比,引起電動汽車續駛里程變化增加了以下兩個因素:一是冬季空調、電池加熱導致的附件能耗因素變量,二是電池儲能本身特性導致的能量因素。

其次,我國能耗和排放法規引用歐洲NEDC測試體系,與我國純電動汽車的實際行駛工況不相符,不能真實的反映出實際續駛里程,這進一步加劇了消費者心理預期與實際里程的顯著落差。

報告分析,造成NEDC與實際行駛里程差異較大的原因,主要有以下幾點:

一是市區市郊里程分配不合理,在現行標準中城市工況占比70%,市郊占比30%,這與我國實際情況有很大差別,同時怠速比例也相差很多。

二是工況測試是在常溫不開空調的情況下進行的,而現實中車輛開啟空調的時間很多,而且電池性能、制動回收效果也會隨溫度降低而下降。

三是工況中減速階段的較為緩慢,非常有利于電動汽車進行制動回收,實際使 用中,汽車的減速往往更快速,制動回收不完全。

當務之急:解決場景短板,多層面提升用戶體驗

縱然被千般詬病,其實電動汽車的里程極限已在逐步逼近燃油車。但是,由于充電基礎設施不完善及里程尚不能達到燃油車水平,因此電動車在部分區域和場景應用下仍存在短板。

圖片來源:《客觀分析電動車續駛里程波動因素,產業各方將從多角度做出改變》

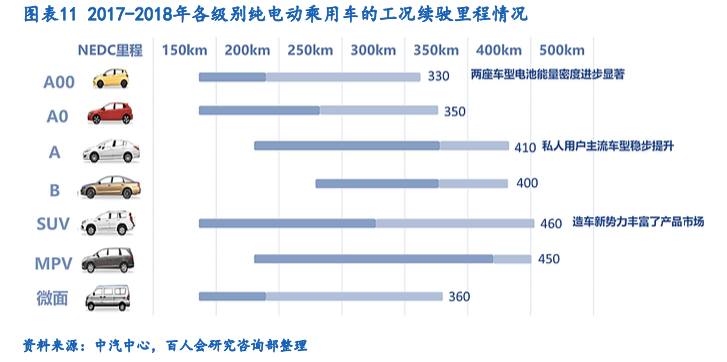

報告顯示,隨著動力電池系統能量密度提升以及車輛技術的進步,我國電動乘用車的平均續駛里程已經突破300公里,部分產品能夠超過400公里,且隨著技術進步,滿足市場出行里程需求的產品將會成為普遍現象。

在城市出行中,大部分居民主要以上班及日常通行為主,日行駛里程較短,根據北京交通發展研究院研究數據顯示,典型城市日均行駛里程在50公里以內。而從北京出行特點來看,在普通工作日,日行駛里程低于200公里的占比為99.97%,在法定節假日,90.1% 的車輛行駛在150公里以下。按照電動汽車續駛里程300公里為基準,考慮夏季與冬季的溫度變化,假設里程波動為30%,綜合續航能力約為210公里,仍可以滿足絕大部分出行需求。

雖然電動汽車續駛里程能夠滿足大部分出行需求,但在在部分應用場景,比如極寒、城際長距離以及日行駛里程較長的運營車輛,在當前充電基礎設施建設不完善、充電時間較長情況下,相對于傳統燃油車仍存在短板。

圖片來源:《客觀分析電動車續駛里程波動因素,產業各方將從多角度做出改變》

報告指出,目前行業應該客觀認識電動汽車里程問題,不能因為出現問題就限制和否定其發展,但也要重視里程問題對電動汽車進一步推廣的影響。

同時,建議各方從完善法規、正確引導、提升技術、創新模式及充電布局等多層面提升電動汽車用戶體驗。

具體地,應從以下幾個方面著手:

重視電動汽車里程問題,完善管理并提升技術水平。

加強事后監管,完善工況法規:一是加強汽車產業事后監管制度;二是加快中國汽車工況的導入工作;三是加強儀表等相關標準測試及測試方法的研究,保證續駛里程的真實性與可靠性,減少由于顯示問題導致的拋錨及安全問題。

完善標識管理,正確引導消費者:一是完善標識管理,給與消費者更多參考信息;二是企業在宣傳時應正確引導消費者;企業及第三方平臺在產品宣傳時,要正確和積 極的引導消費者,絕不能把60公里等速測試作為宣傳誤導消費者。

提升電動汽車儲能及節能核心技術:一是提高動力電池能量密度;二是提升電動汽車及關鍵部件的節能技術。

創新運營模式,建立維保體系:一是構建符合消費者工況的里程服務;二是因地制宜選擇推廣方案;三是建立維保體系。

完善充電基礎設施布局:一是合理推進基礎設施建設;二是提升充電技術。

來源:第一電動網

作者:安小曼

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/87989

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。