上海車展媒體日第二天最大的新聞,并沒有發生在汽車廠商的展臺上,而是在一個大會議室里。

華為輪值董事長徐直軍宣布:華為不造車,而是聚焦 ICT 技術,幫助車企造好車。

(ICT,Informtionnd Communiction Technology,信息和通訊融合技術)

這次是華為有史以來第一次參加車展,他們在展館里設置了展臺,在今天,也和包括寧德時代、四維圖新在內的汽車行業玩家達成了戰略合作。

華為的汽車業務進展迅速,但另一方面,華為造車的傳聞一直甚囂塵上,尤其是今年。在劇烈變革的背景下,華為是否造車,對汽車行業尤其是汽車廠商來說,是一個相當大的不確定因素。

到了華為「給個說法」的時候。讓整個行業心存疑惑,對于快速發展中的華為汽車業務并沒有什么好處。

輪值董事長親臨車展,足見華為對此的重視。或許,越高級別的負責人出來澄清, 就越有可能扼殺傳聞,而徐直軍反復強調的,就是「不造車」和「幫車企造車」這兩句話。

很多人期待華為在車展上公布詳盡且全景的汽車戰略,雖然沒有等到,但是徐直軍在專訪里其實已經向外界傳達了足夠多的信息,總結起來,信息主要指向如下幾個層面:

華為在汽車行業中的定位

在汽車行業,華為到底要做什么

華為不造車的理由

「華為不造車」,對產業界來說是非常重要的一句話。很多人擔心,華為造車,會像他們造手機一樣,對行業產生顛覆性影響。

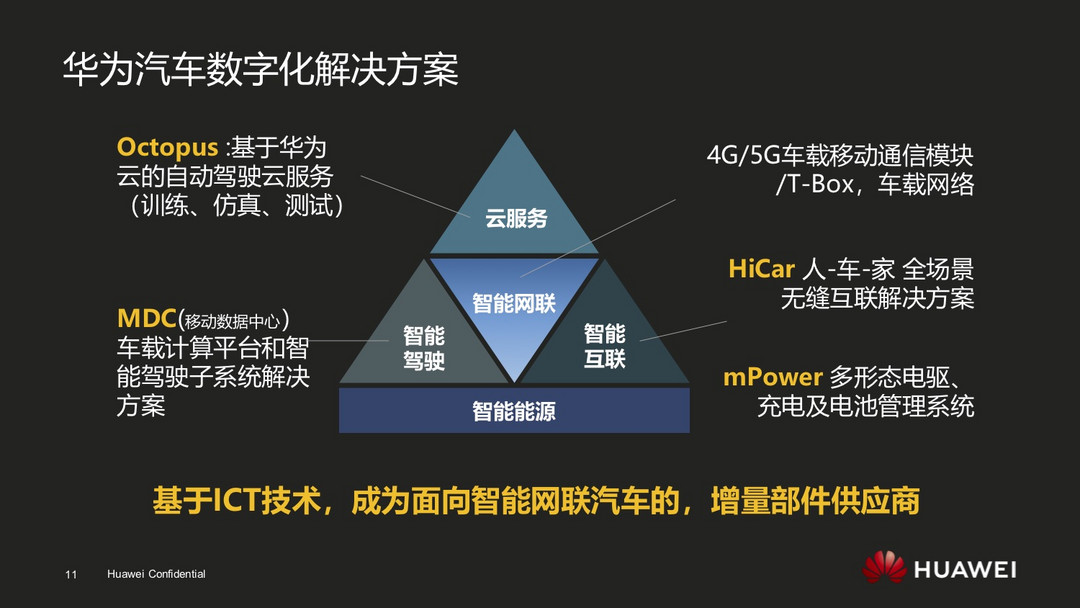

今天,徐直軍給出了華為的戰略選擇:他們要做「面向智能網聯汽車的增量部件供應商」,這意味著,在汽車行業,華為第一次有了清晰明確的定位。

車企高管今天應該可以高枕無憂,但是對于一些汽車電子供應商來說,可能會失眠。

怎么理解「增量」這兩個字?

目前來看,主要是和汽車數字化、智能化相關的硬件、云服務。

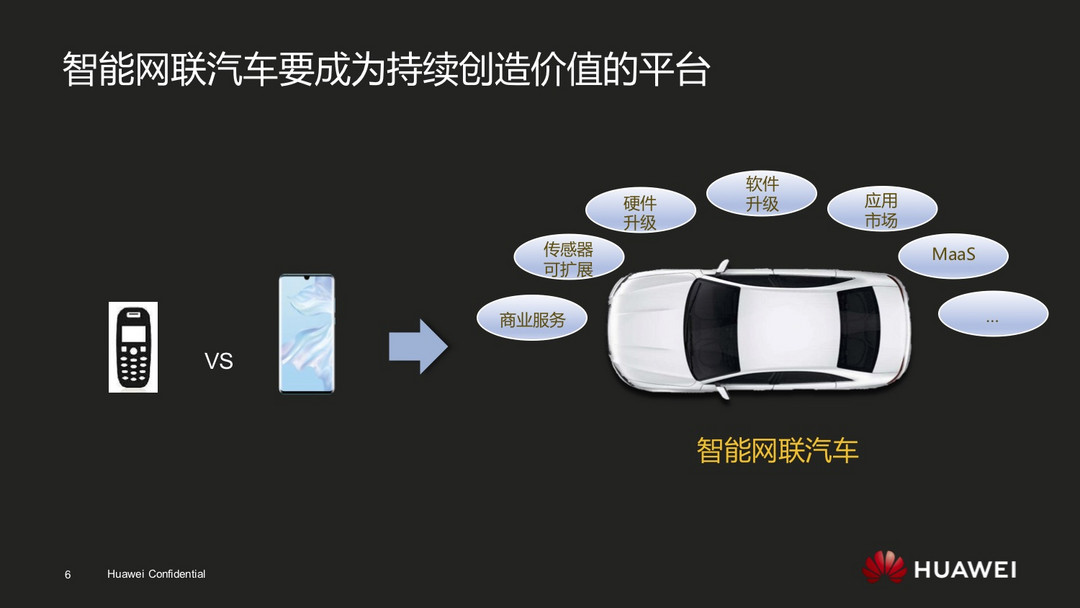

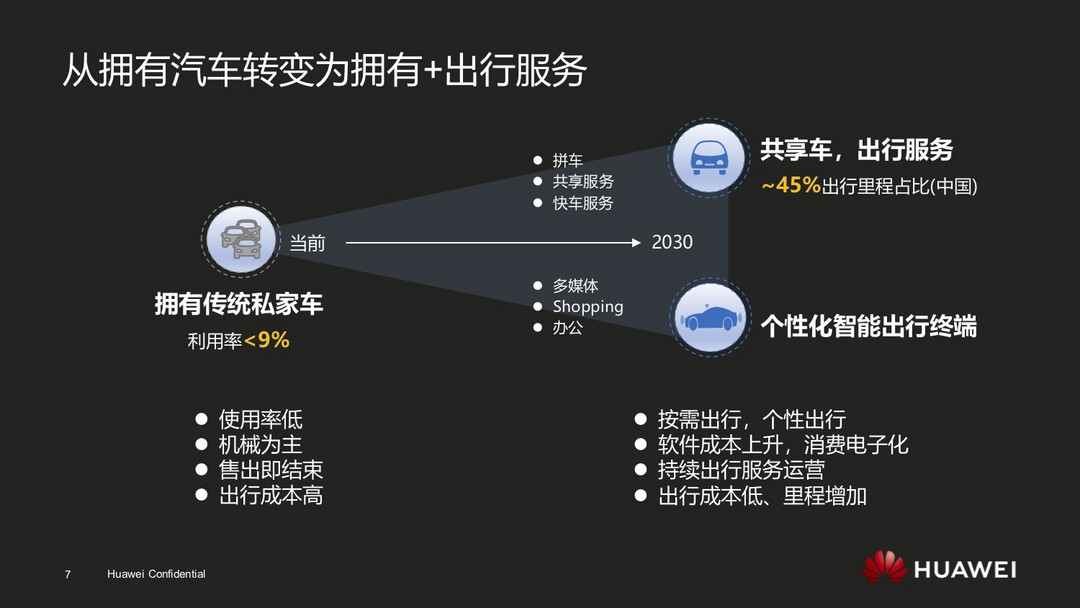

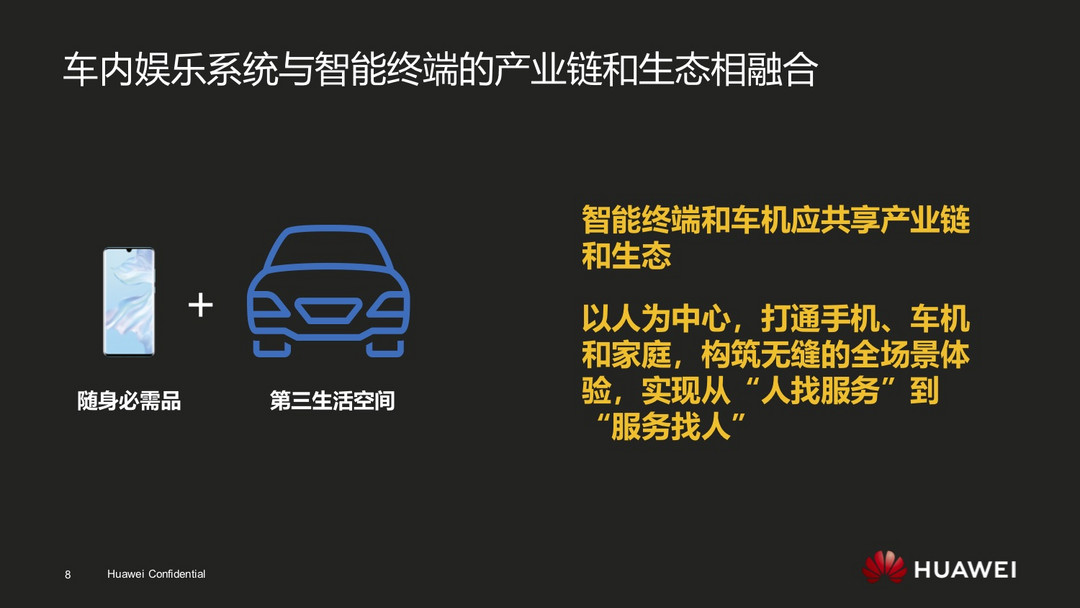

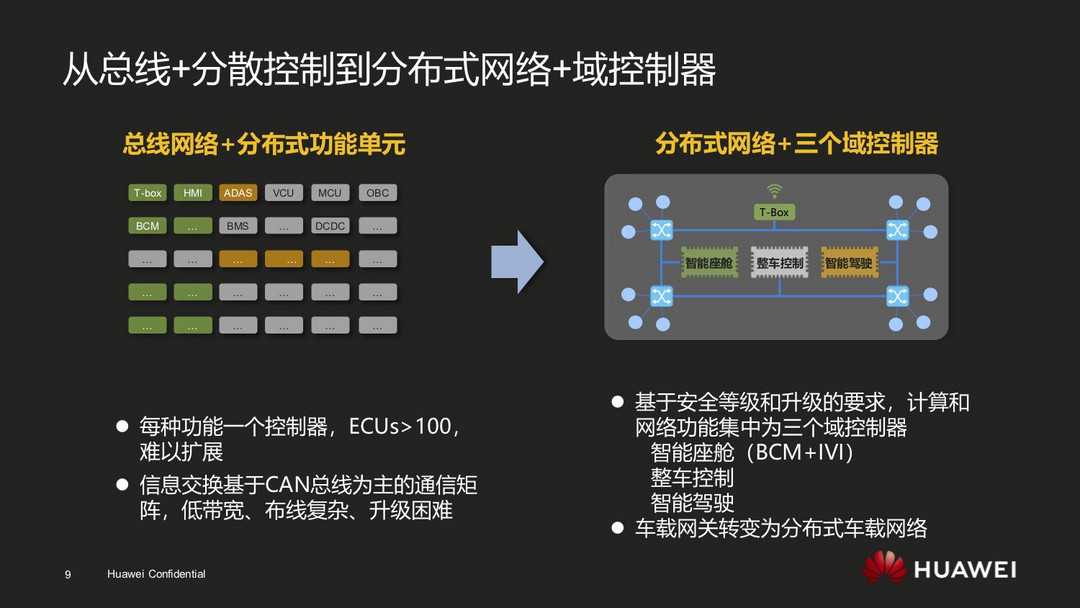

數字化、智能化如何影響汽車的發展?以下是華為給出的思考:

分享這些觀點的潛臺詞是,這些就是華為在汽車領域的巨大發揮空間。

具體有哪些東西是華為可做的呢?

新聞稿里是這么說的:「華為基于三十多年來在 ICT 領域的積累,并繼續聚焦 ICT 技術,為汽車企業提供基于 MDC(移動數據中心)的車載計算平臺和智能駕駛子系統解決方案;基于華為云的自動駕駛(訓練,仿真,測試)云服務 Octopus;4G/5G 車載移動通信模塊和 T-BOX 及車載網絡;HUAWEI HiCr 人-車-家 全場景無縫互聯解決方案。」

這里面,重點有幾個層面:「鏈接」層面,如 4G、5G 通信模塊;計算平臺;華為云,提供自動駕駛訓練平臺。

并不包括很多人猜測的電動車三電技術。對于電驅動技術,徐直軍坦言「現在還看不太清」。關鍵在于,在產業變革中,車企如何自我定位。基于不同車企的不同需求來看,如果越來越多的車企像特斯拉那樣走自研路線,那么華為就沒太大必要涉足這個細分領域了。

那些對車企來說更難、更陌生的領域,才更適合華為施展。華為汽車業務的邊界在哪?徐直軍說,「傳統車所有的部件我們都不做,傳統汽車走向智能網聯電動車過程中,汽車所需要的部件才是我們的主攻方向。」

華為的汽車業務實際上和 BAT 也沒有太多重疊,前者主攻硬件,后者主攻軟件、服務。

另外,華為和徐直軍對于汽車智能化的一些思考也挺有價值。

比如,通常的觀點是,將來汽車一定是「軟件定義硬件」的,但徐直軍認為,準確的說應該是「軟件定義產品」。根據消費者的需求去定義不同的產品,才是車企的核心問題,而產品差異化的一個重要表現,是軟件差異化。

比如,他覺得,未來某些汽車電子的部件應該是可被替換的,例如通訊模塊。事實上,特斯拉現在正在嘗試的就是為 Autopilot 系統更換硬件計算平臺。一個問題是,智能汽車功能需求會對傳統汽車迭代周期形成挑戰,如果某些汽車電子硬件支持「可更換」,那么是否會在一定程度上解決這個問題?

在華為看來,汽車生意的本質其實是大客戶生意,而這恰恰是他們所擅長的。華為目前的汽車客戶有 20 多家,其實每家都算是「大客戶」,這有點類似電信行業。

徐直軍說,作為一家零部件供應商,華為在汽車行業所提供的產品,其實都無法脫離同樣的技術源頭。所以,他們要解決的,只是如何面向客戶的問題。因此,在組織架構上,華為雖然沒有所謂的「汽車事業部」,但是設立了「汽車行業解決方案部」,由何利揚任總經理。簡單來說,這主要是一個做 BD 和商務的部門,方便車企在和華為合作時,有一個統一的對接接口。車企有合作需求時,只需要和這個部門對接即可,不用關心華為內部如何分工協作。

對于業務線復雜的大公司來說,這一點至關重要。當初百度剛進入汽車行業時,擁有車聯網、自動駕駛、地圖等多條戰線,但卻并沒有設置統一的車企對接接口,這就給有合作需求的車企帶來了一些困擾。后來他們意識到這個問題,并加以修正,重新梳理業務線,成立「智能汽車事業部」,結果就是,百度和車企合作的效率大幅提升,產品落地速度明顯加快。

可能很多人操心的是:華為真的要放棄汽車整車的豐厚利潤,甘心當一個「增量零部件供應商」嗎?

第一個解釋:這是由汽車行業的游戲規則所決定的。供應商造車,相當于和自己的客戶搶生意。對此,傳統汽車供應商們已經做出了很好的示范:作為全球第一大汽車零部件供應商,博世為車企提供涉及整車方方面面的產品,研發能力甚至強過大部分車企,他們如果想造車,并不是難事,但是每當有人問及博世是否造車,他們的回答多半都是「作為一級供應商,不能和整車廠競爭」。

另一個例子是麥格納。他們的角色不只是「零部件一級供應商」,甚至還為奔馳、寶馬、捷豹們做整車生產代工,但是自始至終也沒有推出一個自己的汽車品牌。

第二個解釋,來自徐直軍。在他看來,隨著汽車向「智能汽車」不斷演進,汽車的價值構成也在發生深刻變化。例如電子部件、軟件、服務,會在汽車價值體系里占據越來越大的份額,從這個角度來說,讓華為投入大量資源去做車身、底盤等層面的東西,其實意義并不大。簡單來說,以后的汽車,在 BOM 成本和售價里,數字化層面的占比越來越大。這也能在一定程度上解釋,為什么華為要把自己定義為「增量」零部件供應商,「增量」二字尤其重要。

或許還有第三個解釋。如徐直軍所說,華為的優勢是做大客戶生意,但車企造車賣車,卻是直面終端用戶的。(對特斯拉、蔚來這些新勢力來說,更是如此)

一個擅長做 B 端生意的公司,可能很難把成功經驗平移到 C 端生意上來。可能有人會說,華為做手機賣給消費者,不也很成功嗎?但是別忘了,作為除商品房之外最大宗的消費品,汽車流通領域的復雜性,遠非手機、數碼行業可比。

當然,汽車早已不是那個一成不變的行業,企業的策略,也必然不能一成不變。三年、五年、十年之后,華為的汽車業務邏輯又是什么?用徐直軍的話說,一切皆有可能,一切皆無可能。

巨大的不確定性,不也正是汽車行業供應鏈變革與重構的巨大驅動力嗎?

來源:geekcar

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/89954

以上內容轉載自geekcar,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。