馬斯克不僅要造電動汽車,還想在動力電池領(lǐng)地自立為王。其資本之一,是收購的超級電容公司MAXWELL。而MAXWELL有兩項技術(shù)引人矚目,其一是干電極技術(shù),其二,是一項并不被特別關(guān)注的預鋰化技術(shù)。

Maxwell聲稱,干電極技術(shù)可以將電池能量密度提高到300Wh/kg,而未來有望達到500Wh/kg。電池能量密度要提升到500Wh/kg,大概率要采用預鋰化技術(shù)來輔助實現(xiàn)。而在特斯拉即將舉辦的“電池日”上,也有分析機構(gòu)認為特斯拉將公布預鋰化技術(shù)。

什么是預鋰化技術(shù)?如果特斯拉看好它,除了MAXWELL,其他企業(yè)有沒有在做?能不能快速應用?

1

什么是預鋰化技術(shù)

要理解預鋰化技術(shù),首先要知道為什么電池需要預鋰化。

一般來說,鋰離子動力電池在首次充電過程中,有機電解液會在石墨等負極表面還原分解,形成固體電解質(zhì)相界面(SEI)膜,消耗來自正極的鋰,從而導致首次循環(huán)的庫侖效率(ICE)偏低,降低了鋰離子動力電池的容量,從而影響了能量密度。

簡單來說,就是鋰離子電池首次充電時,會造成大量鋰損耗,且是不可逆的。為了保障電池的容量,需要把損失的鋰補回來一些。

從技術(shù)路徑上來看,目前主流的補鋰方案可以分為兩大類:一是負極補鋰,主要是惰性金屬鋰粉,金屬鋰箔或鋰的化合物;二是正極補鋰,主要是一些含鋰氧化物。

2

為什么需要預鋰?

提升電池容量和循環(huán)壽命。

如果采用石墨負極,對于企業(yè)來說,他們認為補鋰的意義不大,因為石墨負極的庫倫效率是可以接受的。

而對于硅負極來說,首周充放電損失的鋰就太多了。預鋰就是為了補償鋰損耗,延長循環(huán)壽命,從而達到減緩衰減的作用。

為什么要采用硅負極,這要從提升能量密度說起。

一般來說,電芯提升能量密度,需要選用比容量高的正負極材料。

具體來看,正極方面提升能量密度的方法,是采用高鎳正極材料,例如NCM811,NCA及富鋰錳基材料等是目前主要方向;負極材料方面,將具有多孔性、蓬松特點的石墨,改成具有更高比容量的硅基負極,以及金屬鋰負極。

三種負極材料的理論比容量:

石墨基:372mAh/g

硅基:3580mAh/g(室溫)

金屬鋰:3860mAh/g

由于金屬鋰負極技術(shù)難度太大,過于遙遠,硅基負極是目前最具潛力的負極材料。

但是采用純硅做負極的缺點也非常明顯,就是會導致電池膨脹率較高。硅負極充放電膨脹可達360%,而普通石墨僅為10%。這會造成負極在循環(huán)過程中快速衰減。這是由于部分鋰離子無法從負極中脫嵌回到正極,就成了鋰損耗。簡單點兒說,就是電芯膨脹收縮的次數(shù)多了,結(jié)構(gòu)塌了,鋰就沒法進出了。

石墨負極和硅負極首周充放電的鋰損耗各是多少?

研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的石墨材料有5%~10%的首次不可逆鋰損耗,而對于高容量負極材料,首次鋰損耗甚至更高;硅的不可逆容量損失達15%~35%。

可見用純硅做負極容量是提升了,但是循環(huán)壽命太短。

目前,相對較為成熟的技術(shù)方案是,采用體積效應小、循環(huán)穩(wěn)定性好的碳材料作為載體,摻入高比容量的硅材料作為主要活性體,以此合成硅碳復合材料。

另一個問題出現(xiàn)了,由于人們不斷追求高比容量電池,硅含量就必須不斷提升,循環(huán)次數(shù)短的短板便愈加難以忍受。

為了減緩電池容量的衰減,預鋰技術(shù)就有了用武之地。

雖然不能改變電池衰減的規(guī)律,但是可以通過補鋰技術(shù),將第一次的鋰損耗補償一些回來。

一位動力電池企業(yè)預鋰技術(shù)專家鄧先生表示,目前普遍采用的石墨負極材料中,含硅量在3%-7%,由于硅負極首次效率只有50%,因此硅碳負極首次效率會隨著硅含量的增加而逐步降低,當硅含量達到10%的時候,就有必要采用預鋰技術(shù)來提升電池容量。

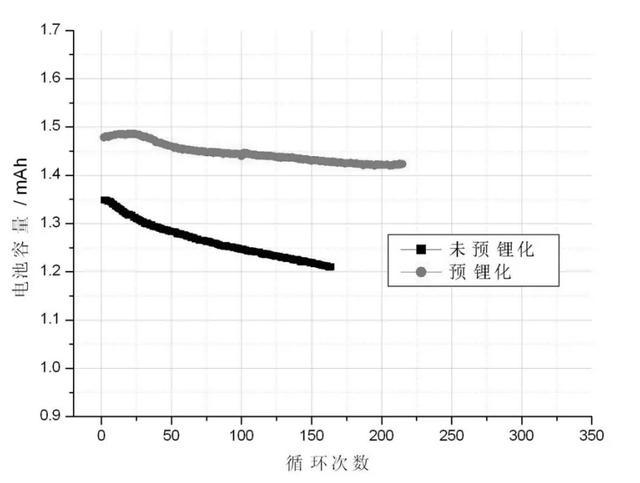

資料來源:萬向專利201510029061.5預鋰化處理效果圖

由于預鋰化方向十分明確,國內(nèi)外的企業(yè)都在尋找成本最低,安全性最高的預鋰化方案。

據(jù)國軒高科工程研究總院負極材料技術(shù)負責人林先生介紹,解決硅負極循環(huán)壽命的思路其實有兩個,一是在硅負極材料本身想辦法,目前有些企業(yè)在嘗試,但是難度太大;二就是預鋰化,最直接也最有效。

目前在實驗室研究階段,電化學預鋰化、直接接觸短路法是簡單有效的方式,有效緩減了高容量碳材料、合金負極以及轉(zhuǎn)換材料的首次不可逆損失,具有預鋰化量精確控制和穩(wěn)定性好的優(yōu)點,但對環(huán)境的要求高,如無氧、無水、干燥環(huán)境限制了其大規(guī)模應用。

采用穩(wěn)定的金屬鋰粉進行預鋰化是目前商業(yè)化最有效、最直接的方法。但是,其對環(huán)境的生產(chǎn)環(huán)境的要求非常之高,需要研發(fā)密閉的混漿設備,避免高速攪拌帶來電極材料、導電劑等燃燒的安全隱患,在制程上的風險極大。

此外成本高也是商業(yè)化應用的難點之一。

可以看到,電池發(fā)展過程,就是打破原有平衡,再創(chuàng)造平衡的過程。為了提升某項特性,我們采用了一個新元素的長處,就要用其他方法為這個元素的短板打上補丁,當然同時又會帶來新的問題,循環(huán)往復。

3

中國預鋰化技術(shù)研究

既然是預鋰行業(yè)共識,中國企業(yè)自然也在探索。

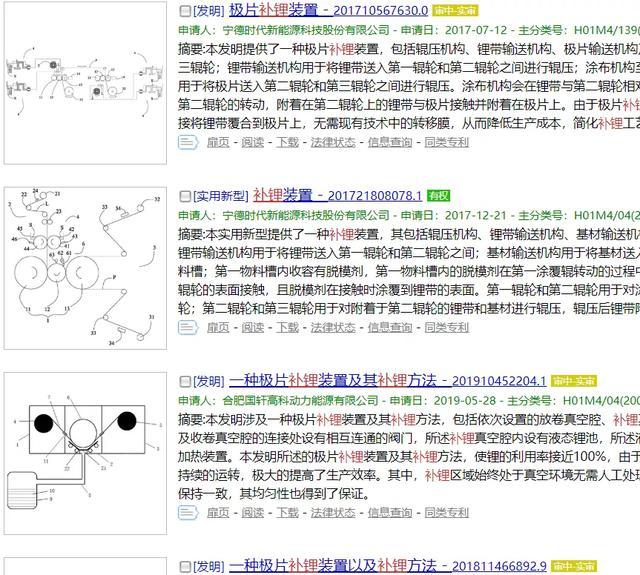

目前來看,預鋰化已經(jīng)成為不少負極材料生產(chǎn)商和電池企業(yè)的一個重要研發(fā)領(lǐng)域。主流的電池企業(yè)和科研院所都在這一領(lǐng)域儲備了不少專利。

資料來源:soopat

例如,寧德時代儲備了多項專利。其中一個是鋰離子電池負極補充鋰粉的專利:首先通過投料裝置在密閉的空間里撒鋰粉;噴灑后,打開擋板和直流電源,在震動和電廠的作用下鋰粉均勻的噴撒在負極表面;通過控制走帶速度來控制補鋰的量;再次通過輥壓將鋰粉和負極壓在一起。

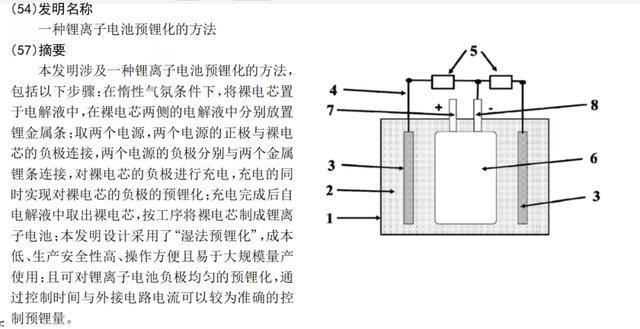

國軒高科是對鋰離子電池負極極片進行預鋰化。負極片、隔膜、鋰片依次放入電解液中,鋰片與負極片不接觸;其次,外接電源,對負極片充電,控制電流0.05-2C以及充電時間來達到補鋰的目的。最后,烘干極片得到預鋰化負極。

資料來源:國軒高科專利CN201910418237 .4

萬向A123的方法是,首先需要制備硅碳負極;其次,在手套箱中,電解槽中以二步恒電流脈沖沉積方法進行電沉積金屬鋰,再次,浸泡在DMC中洗去表面鋰,最后,烘干后得到預鋰化的電極;通過控制電流的大小和時間達到沉積不同厚度的預鋰化硅碳負極。

以上只是舉例了幾個專利技術(shù),實際上儲備專利的企業(yè)數(shù)量非常多。

4

干電極與預鋰化技術(shù)結(jié)合,

或許沒那么簡單

硅碳負極最早的應用當屬特斯拉的Model 3。

早在2012年,松下成功應用硅碳負極,推出NCR18650C型號電池,容量高達4000mah,在此后多年的應用中,技術(shù)已相對成熟;2017年,特斯拉在松下所產(chǎn)的21700電池的人造石墨負極中,加入一定量(有的認為是5-6%,有的認為是10%)的硅合金復合材料。

那Model 3采用預鋰技術(shù)了嗎?

還沒有。

林先生對《電動汽車觀察家》解釋道,特斯拉電池的控制策略是淺充淺放,因此硅負極的影響不會很大。

不過,特斯拉如果想要繼續(xù)提升電池的能量密度,預鋰化的輔助技術(shù)應該是必不可少的選項。

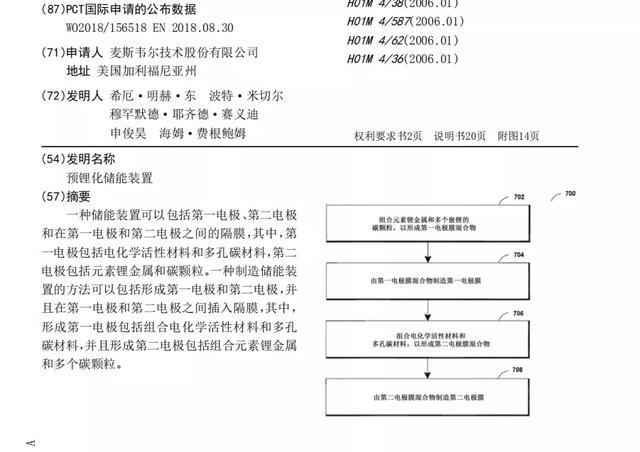

因此,有業(yè)內(nèi)人士預測,特斯拉可能將MAXWELL的干電極技術(shù)與預鋰化技術(shù)相結(jié)合,從而實現(xiàn)預鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

資料來源:MAXWELL專利CN201880026159.7

為何會有這樣的猜測?

我們得從什么是干電極講起。

電池領(lǐng)域,最常見的電極生產(chǎn)方式是濕法,即正或負極溶劑混合在一起形成漿料,而后再用涂布設備涂在集流體上,隨后這些漿料中的水分要蒸發(fā)掉。

因此,在濕法上的負極材料中加入鋰粉,存在較大的工藝難度及生產(chǎn)安全隱患。

畢竟金屬鋰非常活潑,遇水會燃燒。

而MAXWELL的干電極技術(shù),是用粘結(jié)劑和導電劑代替溶劑。比如用聚四氟乙烯(PTFE)粘結(jié)劑和電極活性材料組合,以壓延方式制成電極。簡而言之,所謂干電極技術(shù),就是將電極材料直接“粘”在導電集流體上的技術(shù)。

沒有水分,制程上的安全性就提升了。

不過,事情也沒那么簡單。林先生認為,理論上,將鋰粉末加到干電極內(nèi)是個好方法,但是,應該會有兩個問題,一是鋰金屬粉末進去后,后面所有工序都要干燥條件,成本很高;二是充放電后鋰金屬跑出去了,電極會有很多孔隙,后面電子導電性會很差。

可見,特斯拉即使有Maxwell的干電極和預鋰化技術(shù),想要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,最起碼要解決上述兩點問題,在解決上述問題的同時,很可能帶來其他的問題,總之沒那么簡單。

5

技術(shù)難度大、成本高昂,

產(chǎn)業(yè)化動力不足

那中國的濕法電極有方法實現(xiàn)預鋰技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化么?

在業(yè)內(nèi)人士看來,中國企業(yè)的專利要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,難度也不小。

前文提到的寧德時代專利,最大的問題是對設備的要求比較高,因為鋰粉比較輕,比表面積也比較大,如何控制精確補鋰,均勻補鋰,難度較大。

萬向A123的專利,從技術(shù)角度分析,理論上具備可行性,但在批量使用時如何實現(xiàn)預鋰化的自動化,難度比較大。

此外,硅碳負極材料更需要預鋰,但它的成本更高。

硅碳負極制備工藝復雜,所以材料價格高于石墨負極。根據(jù)真鋰研究的數(shù)據(jù),目前穩(wěn)定量產(chǎn)的硅碳負極價格介于11萬—12萬/噸,而目前石墨負極的價格僅為其一半,6萬元/噸。

也就是說,電池容量提升5%-10%的情況下,電池的成本要增加20%-30%甚至更高。硅碳負極最大的優(yōu)點被它的價格弱化了。

林先生也對《電動汽車觀察家》舉了一個例子,以鋰粉補鋰技術(shù)來說,首先要解決鋰粉的質(zhì)量問題,目前美國的FMC公司(已將鋰粉業(yè)務拆分,更名為Livent Corporation)的鋰粉性能比較好,但是價格較貴,基本在2000-3000美金/公斤,折算到電芯的話,每瓦時要增加幾毛錢,這在動力電池領(lǐng)域基本是不可能被應用的。

其實,做出硅碳復合負極材料并不難,但批量生產(chǎn)出電化學性能優(yōu)良的復合材料則非常難,能夠批量供應硅碳負極的企業(yè)并不多。一方面成本價格較高,硅碳鋰電池在下游的推廣應用遇阻;另一方面電池在批量生產(chǎn)過程中容量快速衰減等問題難以解決,目前應用硅碳產(chǎn)品并真正用好的電池廠家并不多。

因此,現(xiàn)階段硅負極+預鋰化的商業(yè)化應用尚不成熟,除了松下,動力電池企業(yè)應用并不多。預鋰技術(shù)也很難稱作殺手锏。

不過,有業(yè)內(nèi)人士對《電動汽車觀察家》表示,作為對提升電池負極容量最為直接和有效的方式,預鋰技術(shù)在動力電池領(lǐng)域的應用情景非常廣闊,未來3-5年有望看到采用預鋰技術(shù)的規(guī)模化產(chǎn)品。(完)

來源:第一電動網(wǎng)

作者:電動汽車觀察家

本文地址:http://www.155ck.com/kol/114349

文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。