前些日子向一位機器人領域的教授級前輩,請教中國汽車制造的發展,其中談到國產工業機器人與發那科和ABB等四大家族的競爭態勢:

雖然國產機器人并沒有實現市場規模的突破,卻足以讓四大家族機器人在中國市場的銷售價格逐步下降到合理區間,最終讓廣大汽車制造商受益,這讓我想到自主汽車品牌也似乎有同樣的情況。

自主汽車品牌的向上之路還任重道遠,在規模量級和品牌競爭力上還遠遠落后于全球競爭對手。

正是他們的存在和挑戰,跨國車企從同步引進全球車型到零部件本地化生產,再到中國專屬車型和一步步提高的性價比,都讓全體中國汽車用戶獲益良多。

“模仿”曾是中國汽車工業的一大特點,比亞迪F3讓你輕易入手“花冠”,陸風讓你擁有“路虎”,眾泰則讓你擁有“保時捷”,汽車面子上的事情似乎很容易就解決了。

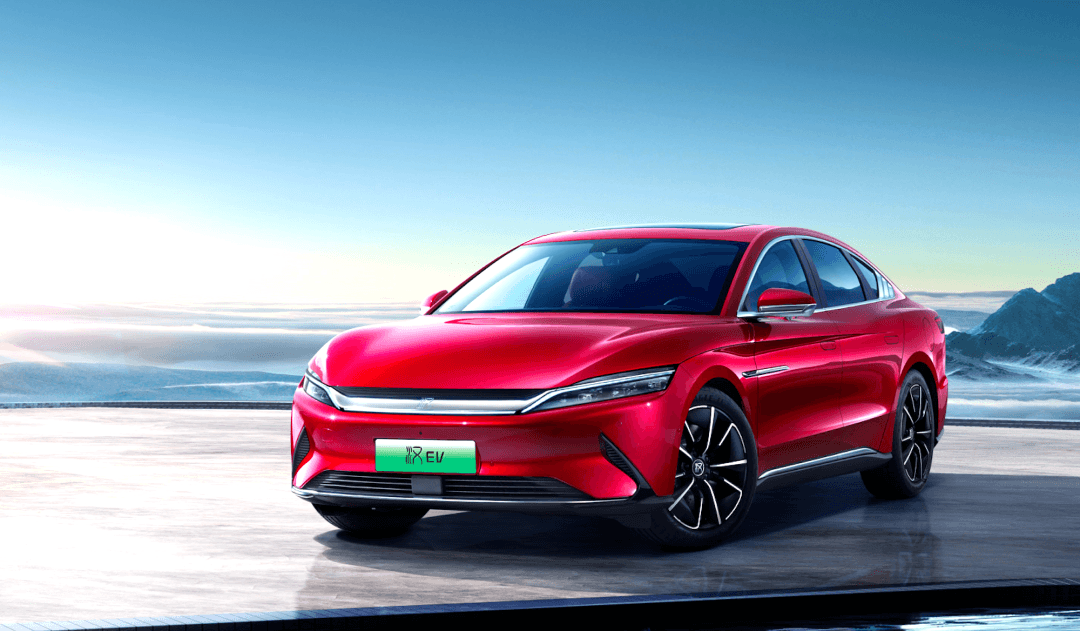

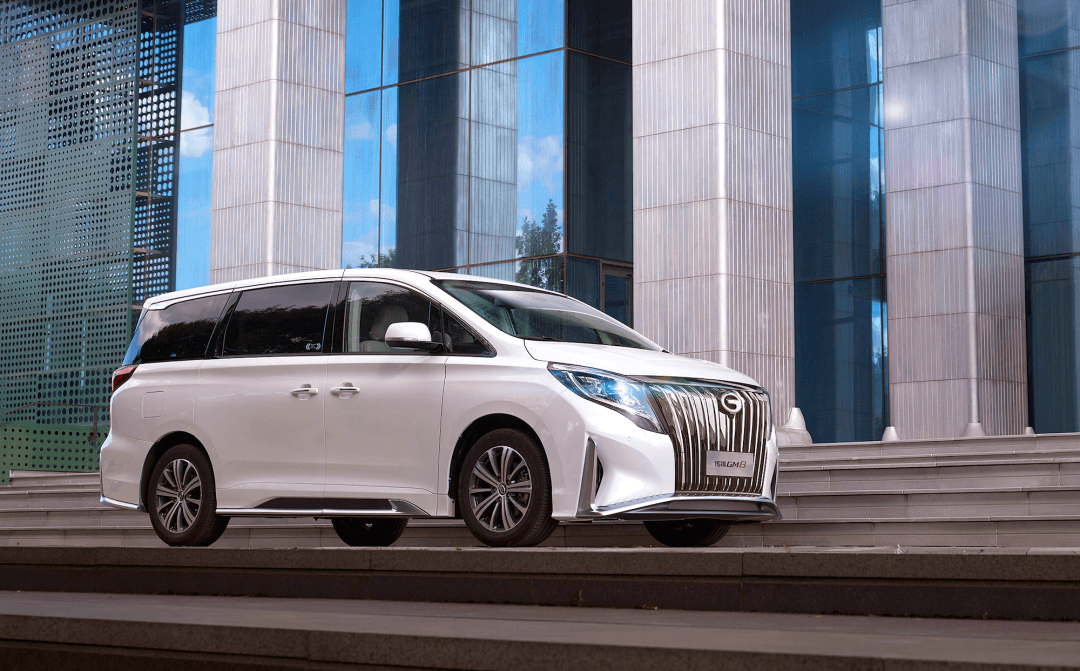

如今,比亞迪王朝系列、廣汽傳祺G系列車型,原創的設計與跨國車企分庭抗禮,而蔚來、小鵬等新造車勢力更是把中國汽車美學帶到了一個全新的高度,中國汽車在面子上的問題終于挺直了腰板。

與其說跨國車企之間的競爭,讓他們需要付出更多,才能在這個全球競爭最激烈的市場獲得更多發展機會,還不如說是自主汽車品牌的崛起,讓這個市場的玩法發生了變化,以至于豐田說要從“豐田中國”變成“中國豐田”。

或許我們對自主品牌還有很多疑惑,甚至不滿,當力帆、眾泰和江淮等車企退出賽道,彌漫在中國汽車市場的迷霧也開始慢慢散去,吉利、比亞迪和廣汽等車企正在追逐那一片陽光。

從自主品牌自身來看,即便部分車主仍對吉利、長城和長安等車企的汽車產品存在質疑,但百萬銷量見證著大多數用戶的認可,而那些問題也是每一家發展中的車企,都可能會遇見而必須去經歷的事情。

從爭奪最為激烈的SUV市場來看,中國自主品牌用數量取勝,跨國車企必須用更大的誠意、更好的性價比來獲得用戶的認可,從大眾到豐田,都在不斷開發全新的產品,用戶的選擇更多了。

從市場規模最小的MPV市場來看,長期以來幾乎僅有一款別克GL8壟斷市場,“縫縫補補又三年”的改款讓人深感不滿,而各大跨國車企的產品很少。直到廣汽傳祺M8的到來,這個市場才有了全新的改觀,現在廣汽豐田“賽那”計劃提前到來,相信還有更多車型陸續亮相。

在跨國車企占據絕對主力的轎車市場,長期以來都是朗逸、軒逸和凱美瑞等等車型,捷達轎車更是直接變成了大眾的全新獨立品牌,而新舊軒逸兩代同堂,讓用戶得以收割合資車型價格紅利,自主品牌仍需努力。

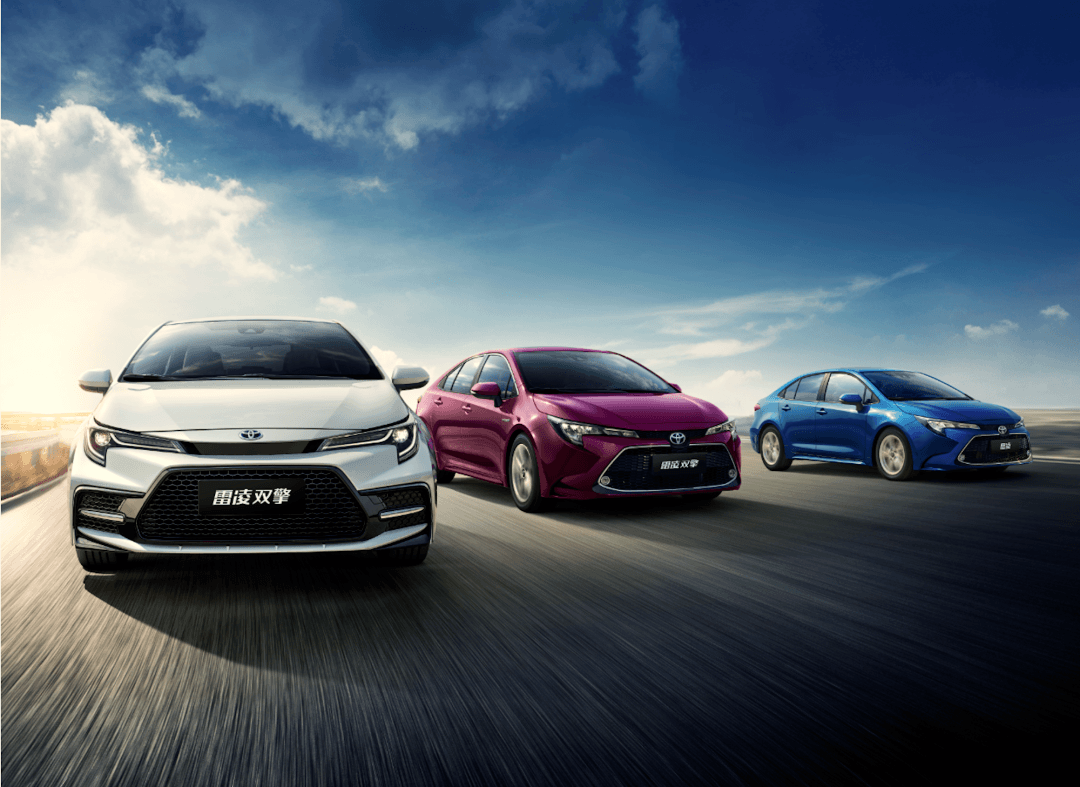

在中國自主汽車引領的汽車智能化浪潮中,跨國車企也開始應用智能化功能。豐田的雷凌和卡羅拉,在實現了油電混動車型與同級別燃油車同等價格區間之后,率先在除入門級車型外全系標配準L2級自動駕駛輔助系統。

這樣的事情還有很多,也將越來越多。

中國自主汽車品牌站在汽車智能化和電動化的歷史新階段,必定能借助用戶認可的產品和質量,獲得其應有的市場地位。在實現這個目標之前,中國自主品牌已經成功讓用戶獲得了與全球用戶相同的用車體驗。

面對自主汽車品牌發展過程中出現的問題,自主品牌的車主誠然可以破口大罵,但作為合資品牌汽車的車主,那種“不屑的白眼”和“嘴角的微笑”,就顯得有點忘恩負義了。

作為廣汽豐田的車主,我們會分享一些日常用車經驗,也會向身邊朋友推薦這一款車型,這源自這家車企備受信賴的造車理念和品質管控,源自我們在日常使用過程積累的點滴信任。

對于準備購車的朋友,對于自主汽車制造商,這也是一個參照。

希望有一天成為自主汽車品牌的車主之時,我們同樣能給大家帶來良好的用車體驗,而不是抱怨和控訴,這需要自主汽車持續進行品牌向上,從產品到服務不斷革新和提升。

假如要換車,我們的下一個汽車品牌會是誰?廣汽豐田將只會是一個備選項,吉利、比亞迪、廣汽等等自主車企,你會用什么理由推薦我們購買哪個品牌?

文章到這里結束了,對文章有什么看法,還請關注我們,寫下你的評論。

京公網安備

11010502033163號

京公網安備

11010502033163號