文:鄭開車@談擎說AI主編

最近埃安的野心又有些按耐不住了!

近日,廣汽埃安宣布,A輪引戰增資在廣東聯合產權交易中心開始預掛牌,此舉也是為IPO做準備。這意味著,繼大眾分拆保時捷、恒大分拆恒馳汽車之后,廣汽集團也要讓分拆的新能源業務上市了。

“埃安混改的目標是向造車新勢力發起挑戰,將目前‘蔚小理’的格局改成‘埃小蔚’。”在今年3月廣汽集團的年報發布溝通會上,公司總經理馮興亞自信滿滿地表示。

埃安之所以有這樣的底氣,主要是來自亮眼的銷量成績。

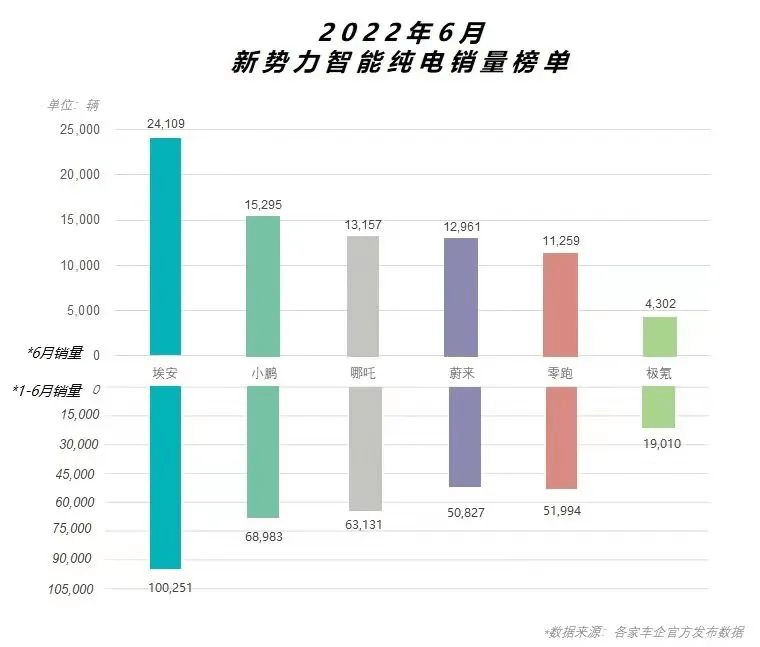

據廣汽埃安官方發布的數據,6月份埃安累計銷量24109臺,同比增長182%;1-6月份累計銷量達到100251臺,突破10萬輛大關。這份成績單在一眾新勢力品牌中無疑是相當亮眼的仔。

但事實上,銷量數據的統計方式有很多種,往往給人帶來一些錯覺。在多方現實利益的博弈下,車企官方公布的銷量往往具有很大的迷惑性。

那么,上半年銷量第一的背后,是否表明埃安已經超越了蔚小理們,成為自主智能純電第一品牌呢?在談擎說AI看來,回答這個問題之前,不妨先厘清不同統計方式之間的區別。

埃安的銷量含了多少水?

通常來說,銷量是一個汽車品牌得到市場認可的有力證明,然而埃安的銷量數據卻出現了兩個問題。

第一個問題是,根據官方公布的數據,2022年1-6月埃安汽車銷量為100,251輛,而交強險數量為83,157輛,中間相差了17,094輛,誤差率達到了17%。

當然,很多人都知道,一家車企的銷量高于上險量其實是因為統計方式的差異。

一般而言,銷量數據是廠商統計的銷量,包含了庫存、在途、終端銷量等數據,不能完全等同為終端交付量。而上險量是由中國汽車技術研究中心(以下簡稱中汽中心)與保險部門合作,利用汽車交強險數據得出第三方汽車終端銷量數據,對于終端市場的可參考價值更高。

上半年埃安的上險量比銷量少了17094量,可能是由于這部分車進入了經銷商庫存或在途的狀態,但是兩種統計方式誤差率達到17%,免不了被質疑。

另一個問題是,埃安官方和乘聯會公布的銷量數據也存在小幅度的差別,官方公布的1-6月銷量為100,251輛,而在乘聯會發布的銷量排行榜中,顯示其1-6月的銷量為102,852輛。二者相差了2601輛,這又該如何理解呢?

可以看到,如果按照埃安官方的數據,埃安的銷量排名要落在吉利后面,但是由于乘聯會的統計比埃安官方的多出了兩千多輛,因此埃安沖進了新能源廠商銷量榜的前五名。

這難免讓人產生一個疑問,到底是埃安官方保守了?還是乘聯會的數據又采用了新的規則,導致與上險量相比差距更大?

目前在汽車行業中,乘聯會統計的銷量數據被多方引用,聲量和影響力較大,但事實上,其權威性不如擁有官方認證的中國汽車工業協會(中汽協)和中國汽車技術研究中心(中汽中心)。

根據乘聯會的網站介紹,乘用車市場信息聯席會最初由上海大眾、神龍汽車等七家轎車生產商于1994年發起,目前其會員單位包括國內全部乘用車廠商以及大部分造車新勢力企業。

乘聯會的會長單位是上汽大眾,并沒有國家賦予的行業統計和發布職能,僅僅是汽車企業自發組織的信息交流平臺。由于其發布時間比中汽協更早,成為許多媒體評論和解讀的參考數據來源。

但事實上,乘聯會的數據是由會員車企自己上報,并且不像中汽協的數據要經過有關部門審查核對,所以乘聯會的數據給外界的印象是不夠嚴謹。上面所呈現的埃安官方和乘聯會數據的誤差,也佐證了這一點。

小小的誤差能夠影響到車企的排名,給公眾營造一種“此品牌的車賣得更好”的印象,從而影響到車企的聲譽。但如果在銷量上頻繁動用“心機”,最終會讓大家不再相信銷量。

事實上,埃安的“乘聯會銷量”誤差或許還在可理解的范圍內,此前還曾有過更離譜的錯誤。

據乘聯會數據,華泰汽車2018年新能源汽車的累計銷量達5.2萬輛,但2018年的上險數據僅不到900輛,華泰汽車到底做了什么、其目的何在,其實已經不言自明。

早在2011年,由于華泰汽車向中汽協、國家統計局和公安部三方上報的汽車產銷數據差距較大,所以5月份中汽協拒絕采納華泰汽車的產銷數據,以“0”代替,并責令其整改。

中汽協對華泰的嚴懲是為了維護自己的權威性,而乘聯會由于是非官方統計機構,并不需要對銷量數字的真實性和準確性負責,所以對于乘聯會將埃安排在了上半年新能源廠商銷量榜的第五位,其真實性或許還需要進一步的確認。

“銷量營銷”與權威數據“隱身”

乘聯會銷量雖然不夠嚴謹,但是其聲量為何還能蓋過中汽協、中汽中心等權威部門的數據呢?這其實是一個由來已久的敏感問題。

首先對于車企來說,銷量數據是一種很好的營銷造勢。就像很多人看電影之前,為了避免把一個多小時的時間浪費在爛片上,會先看這部電影在影評網站的評分和評論,因此出現了“刷分”和“刷評”的亂象。

在汽車行業,其實也存在著類似的現象。很多汽車小白往往會根據銷量來決定要不要買一款車。

一款車賣得多,可參考的樣本數量就多,前面已經有無數車友趟過地雷了,有足夠多的車主反饋、投訴能夠反應出車輛存在的問題。

另一方面,保有量大的“街車”保值率相對高,維修保養也方便。不像小眾車型,看起來便宜,配件昂貴、維修點少,后續使用起來不省錢也不省心。因此對不懂車的人來說,銷量大的車買起來相對放心。

所以銷量榜奪得更靠前的名次,本身就能為車企帶來很高的營銷價值,從而帶動銷量繼續增長,形成正向循環。正因如此,車企自己發布的銷量中,在排名規則上會有鮮明的“自我特色”,而且權威銷量統計部門和非官方的乘聯會之間存在一些利益方面的博弈。

比如根據以上這份銷量排名榜單,一汽-大眾在過去6月以210,175輛的銷量占據了國內車企銷量的N0.1,將第二名的比亞迪遠遠甩在身后。

但事實上一汽-大眾是一汽集團下屬合資子品牌,而在一汽-大眾內部又包含了大眾、奧迪、捷達三大品牌。也就是說,上述6月份的銷量數據是三個品牌的累計銷量。

如果按照單一品牌銷量來看,一汽-大眾品牌在今年的累計銷量為492,438輛,在國內品牌中僅能排在第5位,還不如吉利和長安。

和一汽-大眾類似,埃安的排名也有明顯“以自我為中心”的特色。比如在下面的統計圖中,埃安站上絕對的C位。

因為理想沒有純電車型、特斯拉是外來車企,都被排除在外。而對于上半年銷量第一的比亞迪,因電動車型沒有分拆出單獨的品牌,也失去了評比資格。

通過這種“自嗨式”的排名方式,廣汽集團總經理馮興亞似乎已經實現了將“蔚小理”變成“埃小蔚”的豪言。

車企之所以可以通過“自創銷量排名”來營銷造勢,背后的根本原因是權威統計部門的“缺位”。

最早有一個更能反映汽車終端銷售數據的上牌量,但是多年來,公安部掌握的上牌量一直只售不公開,且價格不菲。后來雖迫于壓力停止數據銷售,但此后,真實性和權威性都很強的上牌量也并沒有免費對外界公布。

另一個較權威的銷量數據來自中汽中心,中國唯一的汽車行業技術歸口單位和政府主管部門的技術支撐機構。新車上牌時,各地車管所都要與中汽中心核對發動機臺架上的車輛識別碼和汽車出廠合格證編號,每上牌一輛新車,中汽中心車輛識別碼數據庫就會自動核銷掉一個。

因此中汽中心發布的“合格證數據”可以等同于上牌量。但比較可惜的是,中汽中心很快就不再發布產銷數據。

官方給出的解釋是,計算機系統升級導致無法形成統計數據,每個月對外發布汽車產銷數據的人力、物力投入較大。但是聯想到之前上牌量的隱匿,或許不難揣測更深一層的原因。

此外,還有一個掌握權威數據的中汽協,在2015年也停止發布銷量。現在中汽協早就恢復了銷量公布,但也是由汽車廠商自主上報,而且是批發量,但是數據公布時間比較滯后。

總之,因為權威銷量數據“不在場”或“遲到”,某些車企就有機會在銷量上玩文字游戲。盡管比乘聯會的數據更加權威可信,但能夠影響更多消費者心智的或許還是乘聯會帶著誤差的數據。

上險量≠私人用戶購買量

通過以上各種銷量統計方式的對比,能夠發現,上險量具有權威性,也更接近終端銷量數據。

如果拋開乘聯會的銷量數據,只看上險量,廣汽埃安上半年總共賣出了83,157輛。表面上看,這依然是一個值得驕傲的數據。但是對于想買一臺私家車的用戶來說,這個數據的參考價值還要再打一些折扣。

7月6日,公安部發布的數據顯示,截至2022年6月底,全國新能源汽車數量已達1001萬輛,值得注意的是,網約車是新能源汽車最典型的應用市場。

以成都市為例,截至2022年5月,共計核發網約車運輸證12萬本,其中新能源約8萬輛,新能源車占比為66.7%。而深圳截止2021年底,新能源網約車運輸證發放量占比高達78.9%。

新能源車之所以成為網約車行業香餑餑,有多方面的因素:

其一,是地方政策的引導。例如在成都、鄭州、佛山、襄陽等地已經出臺了相關政策,要求新注冊網約車為新能源電車。

其二,是網約車運營方對成本的考量。油價上漲的背景下,新能源車和燃油車相比,司機每天大約可以節省100元左右的油費。出于盈利的考慮,網約車公司也開始傾向于批量購買電動車。

其三,對脫胎于傳統車企的新能源品牌來說,生產能力較強,產品力一般,品牌力較弱,在C端市場難以打開銷路。通過賣給自己關聯的網約車平臺,可以解決一部分面上的銷量問題,廠家的報表自然也就好看了,對資本市場、媒體、企業領導來說暫時有了交待。

Aion S是埃安品牌推出的第一款車,在上市之初也曾想立足中高端市場,但遺憾的是,Aion S在C端市場表現不佳,為做大銷量,一部分銷量是依靠廣汽集團下如祺出行的支持。但過于依賴于B端,久而久之會給品牌貼上“網約車品牌”的標簽,北汽新能源或許就是最好的前車之鑒。

此外,還有容易被忽略的一點是,部分私人用戶買新能源車的目的,其實也是為了跑網約車。

因此在談擎說AI看來,只有先去掉網約車的份額,再減去私人網約車用戶的這部分銷量,剩下的私人用戶數量才能反映出埃安汽車在C端市場的真正實力。

但是由于這些數據涉及到用戶的職業信息,權威的統計機構并不會披露私人用戶的數據,而車企雖然可能對私人用戶做了一些統計,卻也不會公布。

總的來說,縱觀汽車銷量數據的各個版本,權威性強的要么選擇不公布,要么公布不及時,而由車企上報數據的乘聯會銷量雖然影聲量很大,但畢竟涉嫌自說自話,沒有經過權威部門核驗。

再加上車企可以自己制定排行規則,銷量排名并不能反映電動車品牌在中端市場的真實情況,對私家車用戶和投資機構來說,其參考價值要打很多折扣。

寫在最后:

今年3月,廣汽集團總經理馮興亞在財報電話會上自信地說道:“埃安的估值相當于現在新勢力的估值。作為子公司的估值升高,母公司也會水漲船高。”

然而讓人不解的是,近日,廣汽埃安總經理古惠南在接受媒體訪問時表示:“接下來埃安將會發布全新品牌標識、新平臺、電子電氣架構以及全新高端車系。到2024年埃安希望打造全新的高端車型……”

要知道,在2020年的廣汽集團新聞發布會上,馮興亞和古惠南相繼表明了要將埃安打造成高端智能電動品牌的決心。此次透露品牌高端化的戰略規劃,或許意味著運營車銷量高企的埃安已經陷入了高端化的困境,不得不重新發布全新品牌標識。

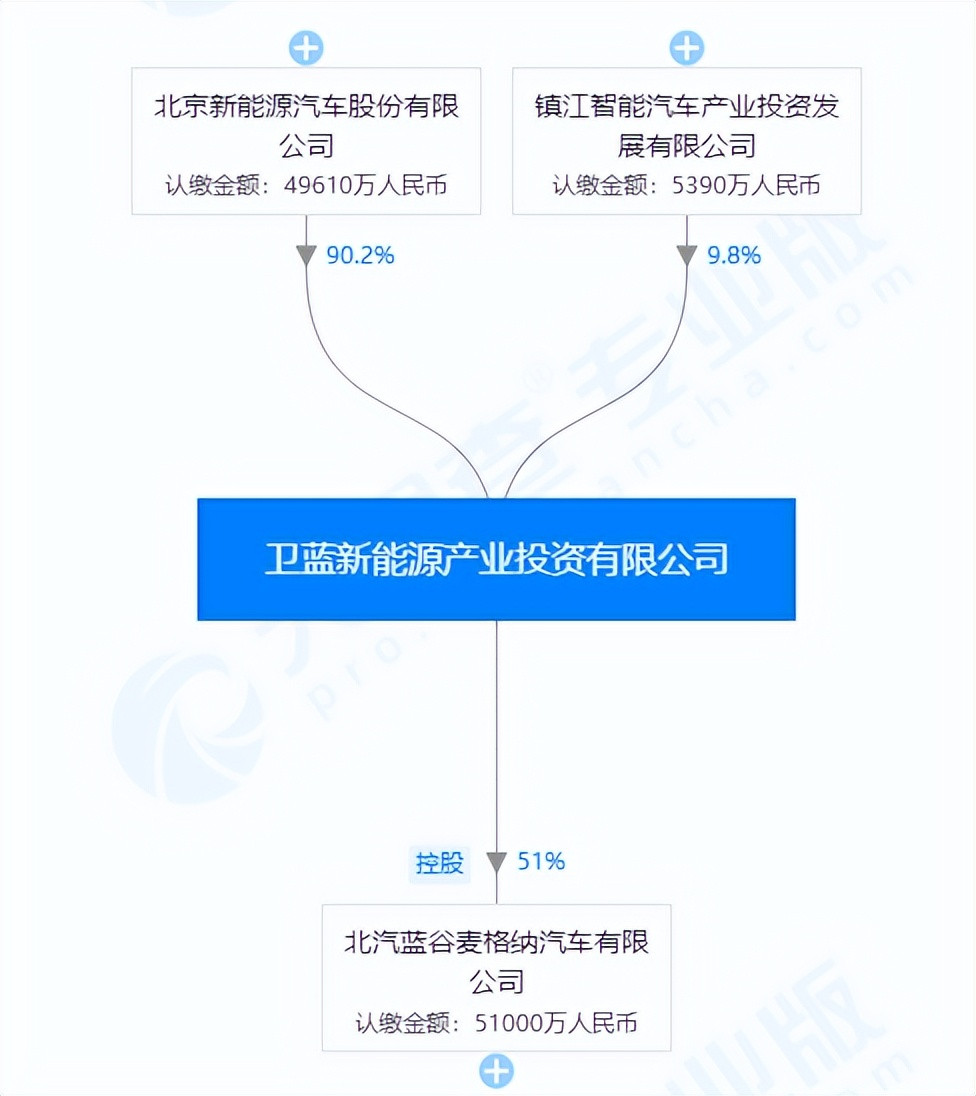

眾所周知,北汽新能源已經跌倒在網約車上,于是有了北汽藍谷新能源以及子公司北汽藍谷麥格納。據天眼查APP顯示,北汽新能源通過衛藍新能源間接控股北汽藍谷麥格納。

從古惠南的新品牌計劃來看,大概是要摸著北汽新能源過河,但是目前的北汽極狐依然是一個叫好不叫座的品牌,向上轉型的路走得并不順利。那么埃安的二次高端化,到底是步北汽后塵,還是青出于藍?目前依然有很大懸念。

京公網安備

11010502033163號

京公網安備

11010502033163號