隨著環境問題的日益凸顯和技術的進步,新能源汽車已經成為了汽車產業的發展方向。新能源汽車電驅市場是一個多元化、技術密集型的市場,各類參與者都在為其健康、快速的發展出謀劃策。希望通過本次調研,為業內人士提供有價值的參考和啟示。

調研對象

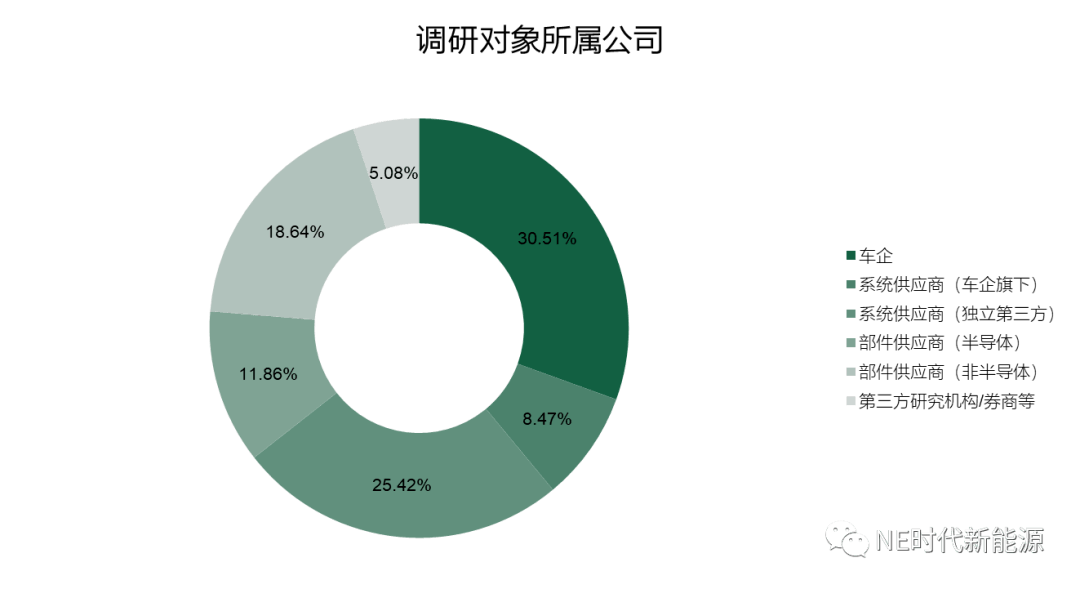

本次調研的對象39.98%來自車企& 系統供應商(車企旗下),25.42%來自系統供應商(獨立第三方),30.5%來自部件供應商(半導體及非半導體)以及5.08%來自第三方研究機構/券商,對行業發展趨勢和技術前景有著深入的洞察。

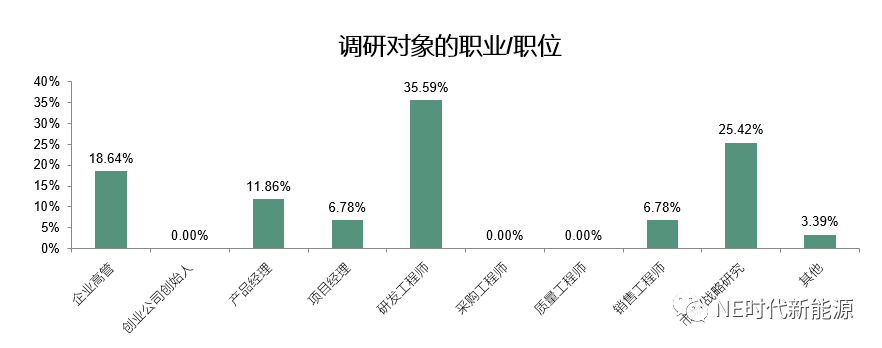

本次調研的對象主要集中在企業決策層、研發、市場研究等關鍵崗位,覆蓋了從決策層到前線工程師的各個層次。其中,研發工程師的比例最高,達到35.59%,說明了本次調研對技術的深度和廣度都有深入的掌握。同時,市場/戰略研究的高比例也確保了對市場趨勢和戰略規劃的專業洞察。

2025年/2030年,新能源汽車市場滲透率預測

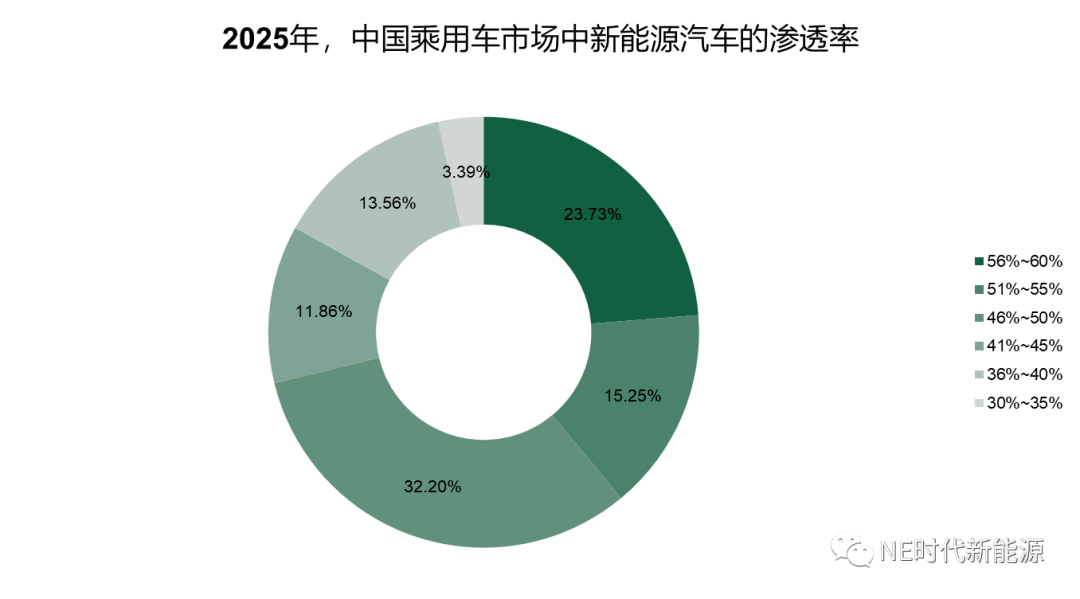

大部分的調研參與者預測,到2025年,新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將在46%到60%之間,其中46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了大多數行業專家和從業者對于新能源汽車未來在中國市場增長潛力的樂觀預期。

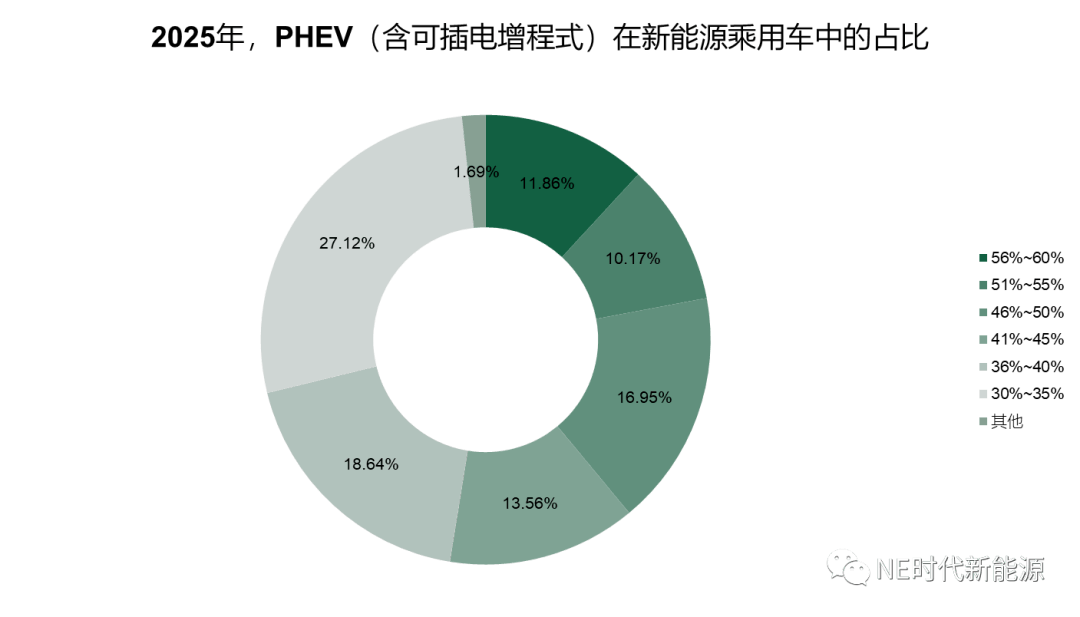

同時,大部分參與者預測2025年PHEV(含可插電增程式)在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內,其中30%~35%的范圍獲得了最高的支持率。相對于純電動汽車,PHEV可能在某些市場或消費者群體中仍有其吸引力和優勢。

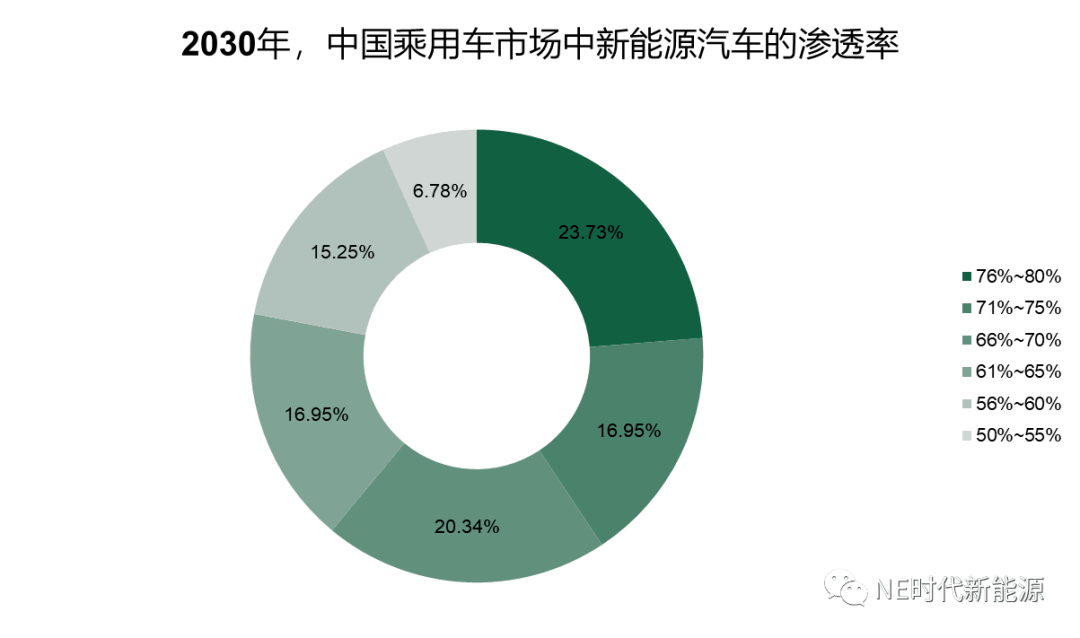

以2030年為預測數據節點,大部分參與者預測,新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將集中在66%~80%范圍內,其中76%~80%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業對新能源汽車未來在中國市場的高度樂觀預期,預測其將在2030年占據主導地位。

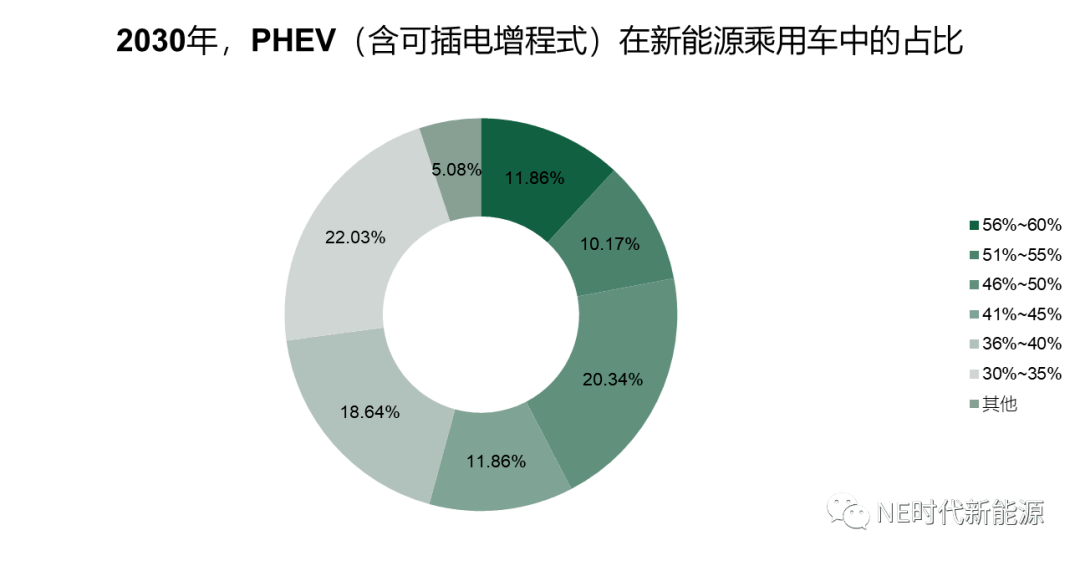

大部分參與者預測2030年PHEV(含可插電增程式)在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內。其中30%~35%和46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業對PHEV未來市場占比的中等至較高預期。

對比2025年和2030年的PHEV占比預測數據,在2025年的預測中,30%~35% 的范圍獲得了最高的支持率,達到了27.12%。到了2030年,盡管30%~35%仍然獲得了較高的支持率,但其下降至22.03%。這可能意味著多數行業內的人士預測PHEV在新能源汽車市場中的占比在這五年期間可能會略有下降。

在2025年,較高的占比范圍如56%~60%和51%~55%的總和為22.03%,而到2030年,這兩個范圍的總和減少至21.03%。這同樣意味著預期PHEV的市場占比在2030年可能會略微減少。

對比2025年和2030年的數據,我們可以看出大部分行業參與者預測PHEV在新能源汽車市場中的占比在五年時間里可能會略有下降。但這并不意味著PHEV的市場規模在絕對值上會減少,因為整體的新能源汽車市場預計還會增長。這可能反映了純電動汽車技術和基礎設施的進一步成熟和普及,導致市場更加偏向于純電動汽車,而不是PHEV。

中外車企在中國市場的前景

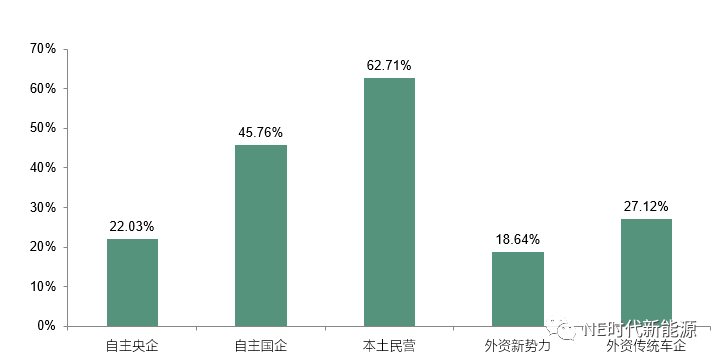

與外資車企相比,自主國企和本土民營在市場前景方面更受歡迎,特別是本土民營,受訪者中有62.71%的人對其市場前景表示看好。這可能反映了隨著技術的進步和市場的成熟,本土品牌已經成功地樹立了自己的品牌形象,并逐漸獲得消費者的信賴。

您更看好以下哪類車企的市場前景?

本土企業基于他們對中國市場特性的深入了解、創新能力以及對新能源汽車市場的投入。而對于外資車企,盡管他們在全球范圍內具有強大的技術和品牌背景,但在中國市場的競爭中可能會面臨更多挑戰。

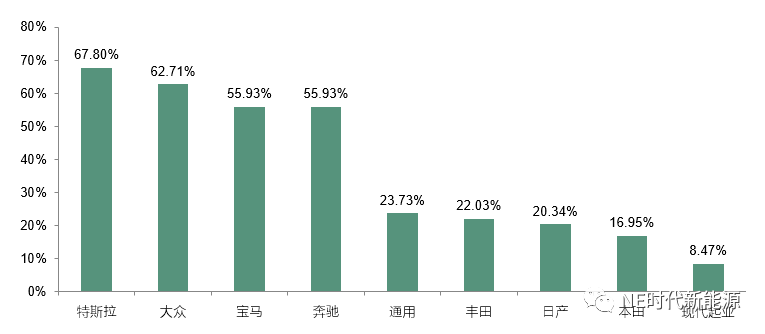

大多數受訪者認為,特斯拉、大眾、寶馬和奔馳可能會將中國市場視為其全球市場戰略中的核心部分。這預示著這些品牌將加大在中國的投資,推出更多針對中國消費者的產品和服務。這也反映了中國作為全球最大的汽車市場對于這些品牌戰略地位的持續增長。與此同時,其他的品牌如通用、豐田、日產和本田仍然被認為有增長的潛力,但預期增長的幅度較小。而現代起亞在所有品牌中預期增長的可能性最低。

于下列哪些外資車企而言,中國市場在全球市場的地位可能比當前更重要?

絕大多數受訪者認為中國市場會出現車企的整合和兼并。這種觀點可能基于以下幾點原因:市場競爭的加劇,技術的更新換代使得部分車企可能難以獨立應對,以及行業規模的擴大可能導致資源配置的重新整合。

本土車企的創新

從調研數據中,我們可以整理出本土車企在市場上表現卓有成效的創新方向如下:

研發和迭代周期:這是受訪者中最多提到的創新之一。很多受訪者提到了"開發周期短"、"迭代周期短"、"快速迭代"、"研發周期"等。這顯示了本土車企在研發新產品和技術時具有更快的響應速度和更短的研發周期。

高集成度:這也是一個經常被提及的創新點,包括“高集成度”、“集成化電驅動”、“多合一”等。高集成度可以提高生產效率、降低成本,并為整車布局提供更大的靈活性。

對中國市場的深入了解:例如“更懂中國用戶的需求”。這種創新體現了本土車企對本國消費者的深入了解和滿足其特定需求的能力。

先進的電驅技術:例如“超高性能電機”、"800V"、"多合一電驅"等。這些技術使車輛的性能和效率得到了顯著提高。

成本和效率:例如“成本控制”和“產業鏈升級”。這反映了車企在提高效率、降低成本方面的持續努力。

決策效率:如“決策時間短”。這表示車企具有快速響應市場變化的能力。

其他的還有智能網聯技術,例如“智能網聯”和“智能化高”,“固態電池”(代表電池技術的進步)等。

綜上所述,本土車企通過各種方式進行創新,以提高其在市場上的競爭力。從短的研發周期到先進的電驅技術,再到對本國市場的深入了解,這些創新都顯示了本土車企的強大潛力和對未來市場的樂觀預期。

外資車企的跟進

中國新能源汽車市場在過去幾年中迅速增長,吸引了眾多的本土和外資車企投資。隨著本土車企在創新方面展現出的明顯優勢,外資車企是否會在中國市場跟進這些創新,又是否會在海外市場跟進這些在中國市場被驗證的創新?

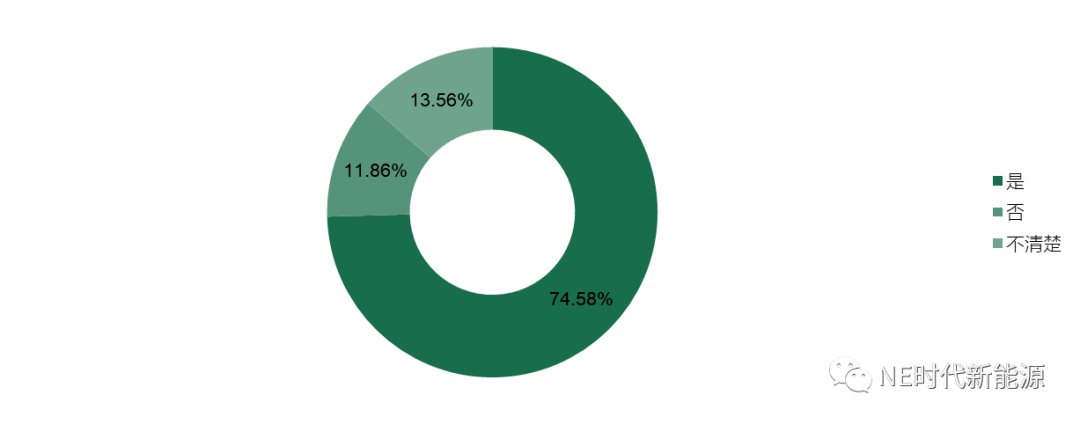

根據最近的調研數據,大多數受訪者(74.58%)認為外資車企會在中國市場跟進上述創新,而11.86%的受訪者認為外資車企不會跟進這些創新,還有13.56%的受訪者對此表示不清楚。

外資車企是否會在中國市場跟進上述創新?

中國是全球最大的汽車市場,對于外資車企來說,跟進本土市場的創新是獲得市場份額和競爭優勢的關鍵。由于本土車企在市場上的創新表現越來越出色,外資車企可能會為了與之競爭而跟進這些創新。隨著消費者對汽車技術和創新的期望不斷提高,外資車企可能會跟進這些創新以滿足市場需求。

隨著全球汽車產業的一體化,技術和創新的共享變得越來越普遍,這使得外資車企能夠更容易地在不同市場采用和跟進創新。

因此,考慮到中國市場的重要性和本土車企的創新實力,大多數外資車企可能會選擇跟進這些創新。然而,具體的跟進策略和速度可能會因各家車企的戰略和資源而異。為了在這個競爭激烈的市場中保持競爭力,外資車企需要不斷地關注和學習市場的最新趨勢和創新。

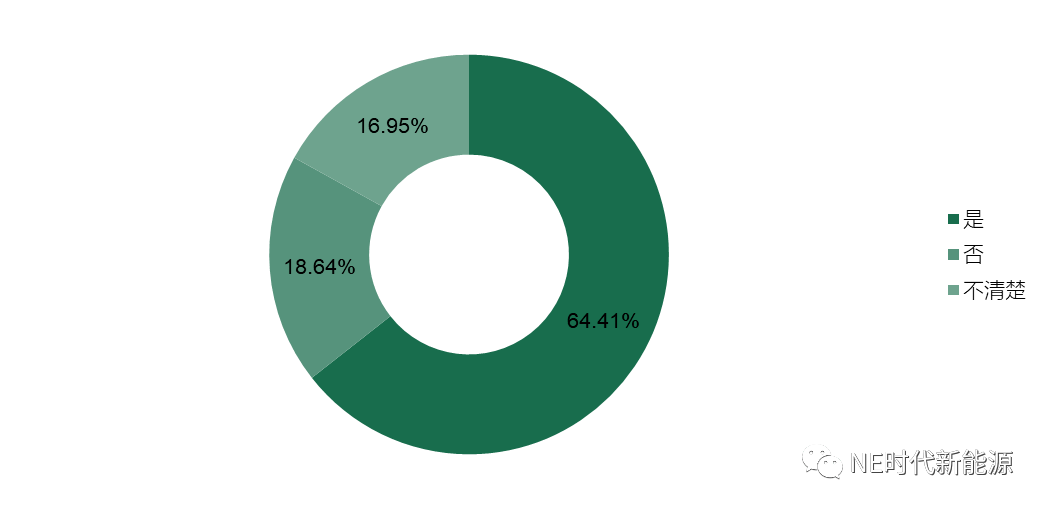

另外,64.41% 的受訪者認為外資車企會在海外市場跟進這些創新。18.64% 的受訪者認為外資車企不會在海外市場跟進這些創新。16.95% 的受訪者對此持不確定態度。

外資車企是否會在海外市場跟進上述創新?

由于汽車產業的全球化,一種在某一市場驗證成功的技術或策略很可能在其他市場得到應用。許多在中國推出的技術創新(如電驅動系統、高集成度組件等)具有普遍性,可能在其他市場同樣受到歡迎。

盡管某些創新在中國市場取得成功,但由于文化、消費習慣和法規的差異,它們可能不完全適合其他市場。

跟進技術和市場創新需要大量的投資和資源。外資車企需要評估跟進的成本和潛在的回報。

因此,考慮到中國的技術創新在新能源汽車領域的領先地位以及外資車企的全球化策略,大多數外資車企可能會在其海外市場考慮并采納一些在中國驗證成功的創新。但具體的采納策略、速度和程度將取決于每家車企的全球戰略、資源配備以及對目標市場的認識和分析。

供應商配合車企提速新車型上市策略

在新能源汽車的飛速發展中,新車型的快速上市成為了市場的關鍵。如何更好地配合車企提速新車型上市是供應商所面臨的核心挑戰。本報告也基于最新調研數據,分析供應商可采取的關鍵舉措。

平臺化設計:多個受訪者提到“平臺化”和“單品平臺化”,突出了通過統一和標準化的方式來加速產品研發與供應的重要性。

顛覆式創新和前瞻性思考:注重未來趨勢,提前布局可以為車企創造更多可能性。

個性化定制和早期參與預研:與車企早期合作,根據需求提供專屬方案,減少后期調整。

成本控制與高性能:在保證性能的基礎上,控制成本,從而縮短產品上市周期。

加速響應與研發速度:響應車企需求的速度和產品的研發周期都是關鍵。

質量與可靠性:提供高質量、可靠的產品,減少后期問題修復時間。

數字化能力和仿真技術應用:運用數字化工具,模擬測試,減少實際測試時間。

供應鏈管理:保持與下游的緊密合作,確保供應鏈的穩定與高效,及時響應市場變化。

供應商在新車型上市的全過程中起到關鍵作用。通過平臺化設計、強化研發、早期合作、數字化轉型和強化供應鏈管理,供應商不僅可以更好地滿足車企的需求,同時也為自身帶來更多的市場機會。

車企自制系統的市場份額

電驅動系統是新能源汽車中的核心組件之一。對于車企來說,自制這一部分意味著對技術的完全掌握,而非依賴供應商。

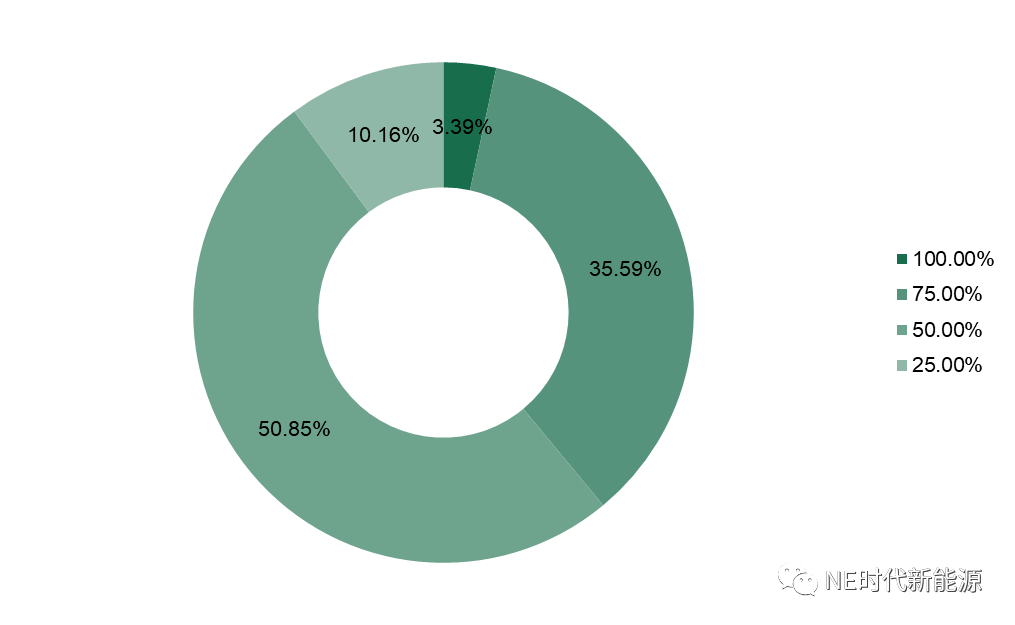

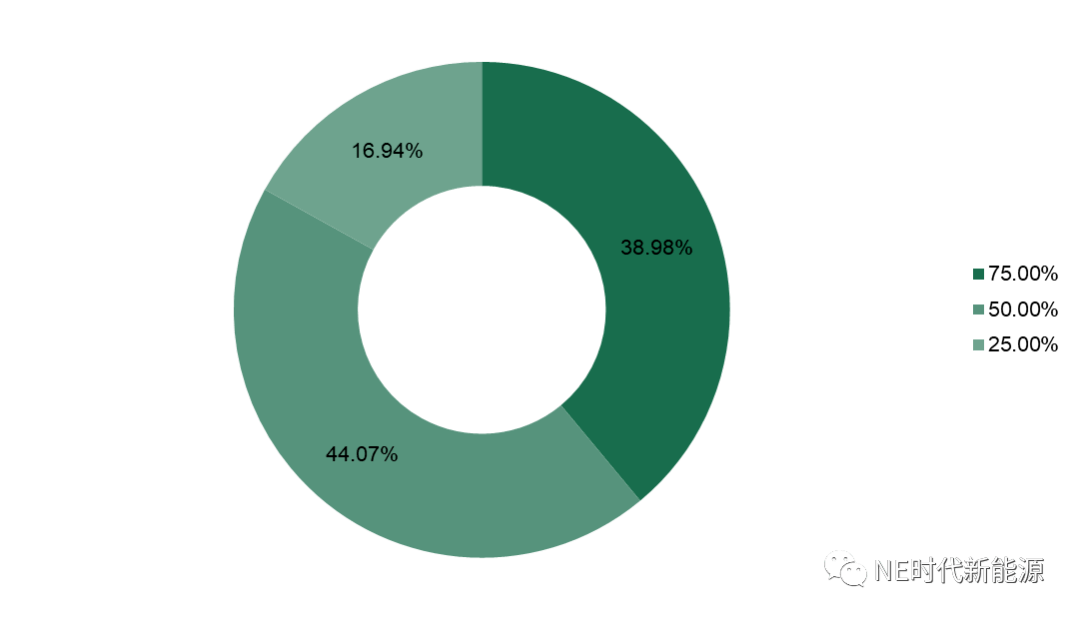

根據調查,未來車企自制可能達到的市場份額的預測:

在電驅動系統上,未來車企自制可能達到的穩定市場份額會是?

大部分受訪者預測自制份額在50% - 75%之間。這可能是基于當前汽車制造商對核心技術的掌握趨勢,以及他們對于減少對外部供應商依賴的意愿。

極少數受訪者認為車企會完全自制。這表明雖然有些車企有能力和資源進行全流程生產,但多數車企可能仍會選擇與專業的供應商合作。

10.16%的受訪者預測低自制份額。考慮到部分小型或新興車企,他們可能沒有足夠的資源和技術積累來進行大規模自制。

大多數市場觀察者預測,車企在電驅動系統的自制市場份額將穩定在50% - 75%之間。這意味著未來,盡管車企會加大在電驅動系統研發和生產的投入,但仍會有一部分依賴于專業的供應商。這為供應商提供了穩定的市場空間,但也意味著他們需要與車企更緊密地合作,提供更加高效、先進的產品來滿足市場需求。

車企自制電機、電控、功率模塊的市場份額

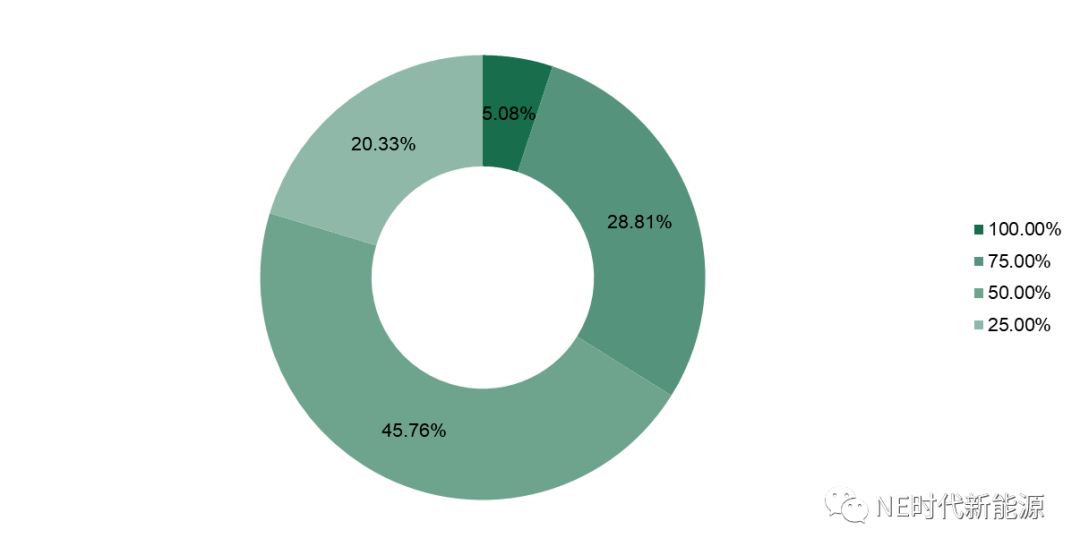

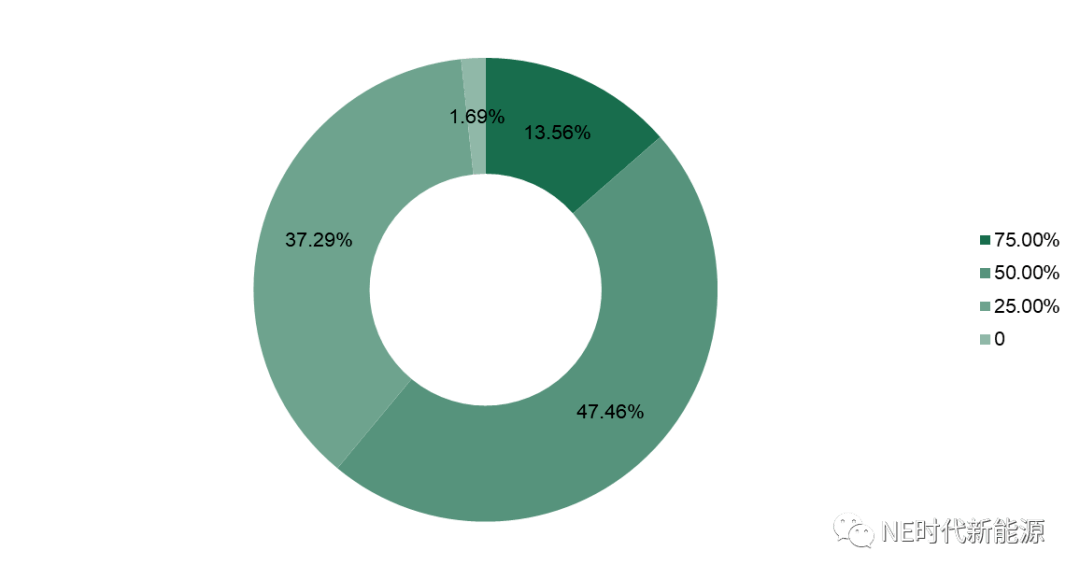

從調查結果來看,大多數人認為車企自制驅動電機和電機控制器的市場份額在未來可能穩定在50%,其次是認為會穩定在75%。這表示大多數人認為車企有一定能力進行自制驅動電機,但仍有部分市場需要依賴外部供應商。

在驅動電機(或定轉子)上,未來車企自制可能達到的穩定市場份額會是?

在電機控制器上,未來車企自制可能達到的穩定市場份額會是?

大多數人認為車企自制功率模塊的市場份額在未來可能穩定在50%,然后是25%和75%。這可能意味著相對于驅動電機和電機控制器,受訪者對于車企自制功率模塊的能力持更為保守的看法。

在功率模塊上,未來車企自制可能達到的穩定市場份額會是?

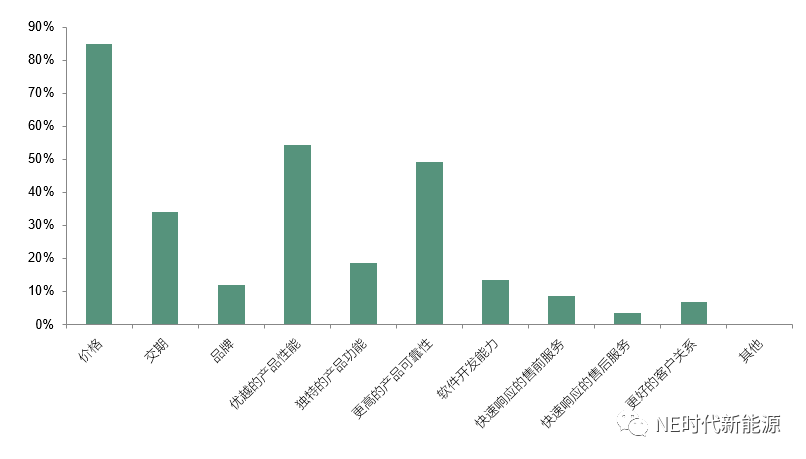

對于電機、電控及功率模塊,車企選擇第三方供應商時,最為看重的是價格、產品性能、產品可靠性和交期。價格是最受關注的因素,有近85%的受訪者選擇。這意味著在電驅動領域,成本仍然是一個關鍵考量因素。優越的產品性能和更高的產品可靠性分別以54.24%和49.15%的占比排在第二和第三,顯示出產品的性能和可靠性也是車企非常看重的因素。其他因素如品牌、獨特的產品功能等也受到了一定的關注。

上述電驅動領域,車企選擇第三方供應商,最看重哪些因素?

本土車企是否優先考慮本土供應商

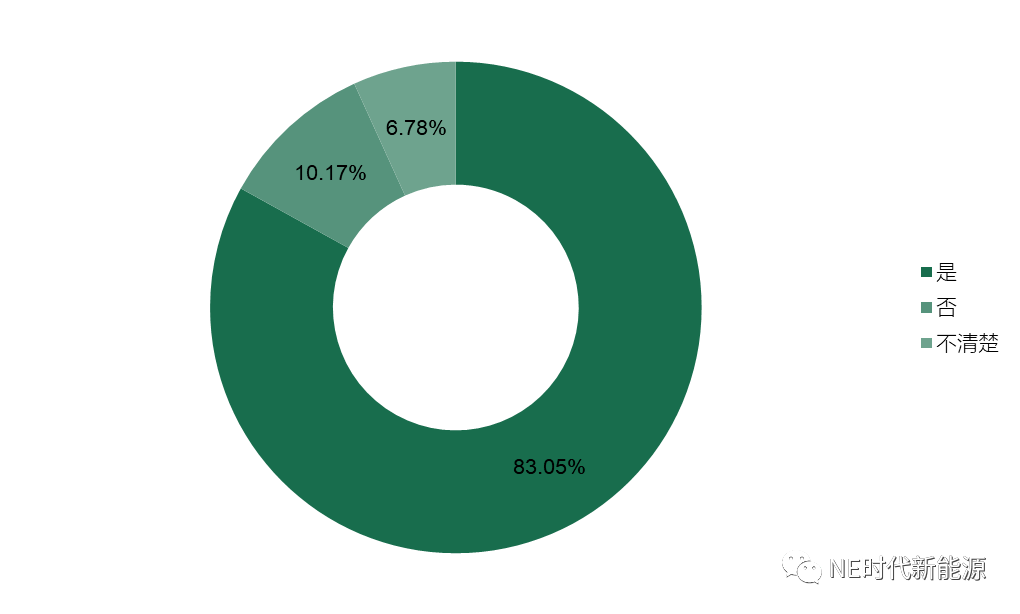

從調查結果來看,絕大多數受訪者(83.05%)認為本土車企會優先考慮本土供應商。這可能基于以下原因:文化和語言的契合性:本土供應商和本土車企之間可能存在更好的文化和語言的契合性,有助于更好的溝通與合作。物流和供應鏈優勢:本土供應商可能更容易提供及時的交貨和服務,降低物流成本。

本土車企會優先考慮本土供應商嗎?

不過,也有10.17%的受訪者認為本土車企不會優先考慮本土供應商,可能因為他們認為產品質量、技術、價格等因素更為重要。

Tier1在多合一下的定位

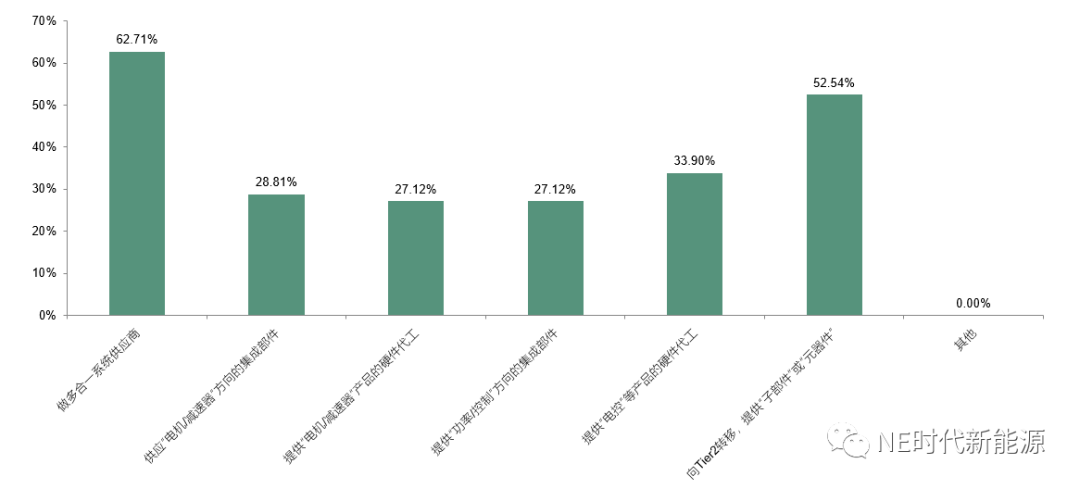

電驅多合一趨勢下,Tier1有哪些調整或對策?

最受歡迎的策略是做多合一系統的供應商,占比62.71%。這意味著Tier1供應商可以通過整合各種部件,提供完整的、集成的解決方案來滿足市場需求。

有52.54%的受訪者認為Tier1供應商可能會向Tier2供應商轉移,提供更基礎的“子部件”或“元器件”。

對于提供集成部件和硬件代工方面,受訪者的意見相對均勻,涉及到電機、減速器、功率和控制方面。有33.90%的受訪者認為Tier1供應商會提供“電控”等產品的硬件代工。

總的來說,隨著電驅動技術的快速發展和多合一的趨勢,Tier1供應商面臨著多種選擇和挑戰。他們可以選擇成為多合一系統的供應商,也可以選擇向更基礎的產品鏈條轉移,或者為其他供應商提供代工服務。

中央集中式電子電氣架構

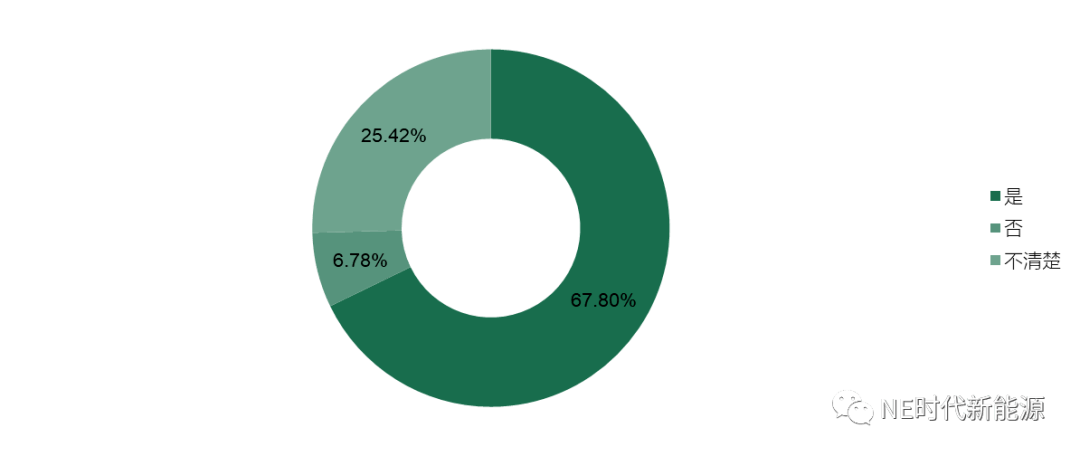

關于在向中央集中式電子電氣架構發展過程中,動力域的主要功能是否會整合進HPC(高性能中央計算機)中的調查結果:有67.80%的受訪者認為動力域的主要功能會整合進HPC中。這意味著多數受訪者相信中央計算機的計算能力和整合能力將逐步強大,能夠支撐包括動力域在內的多個功能域的需求。

在向中央集中式電子電氣架構的發展中,動力域的主要功能是否會整合進HPC(高性能中央計算機)中?

只有6.78%的受訪者認為動力域的主要功能不會整合進HPC中。這可能是基于安全、實時性等關鍵需求的考量,認為動力域的功能需要保持獨立性。

有25.42%的受訪者表示對此不清楚。這可能反映了當前車輛電氣架構的發展仍在變化,且技術細節和策略可能因車企和具體應用而異。

這些數據反映了一個趨勢,即中央集中式電氣架構可能會逐漸將更多功能整合進高性能的中央計算機中,但如何實施,尤其是如何確保各功能之間的協同和安全,仍是一個技術和策略上的挑戰。

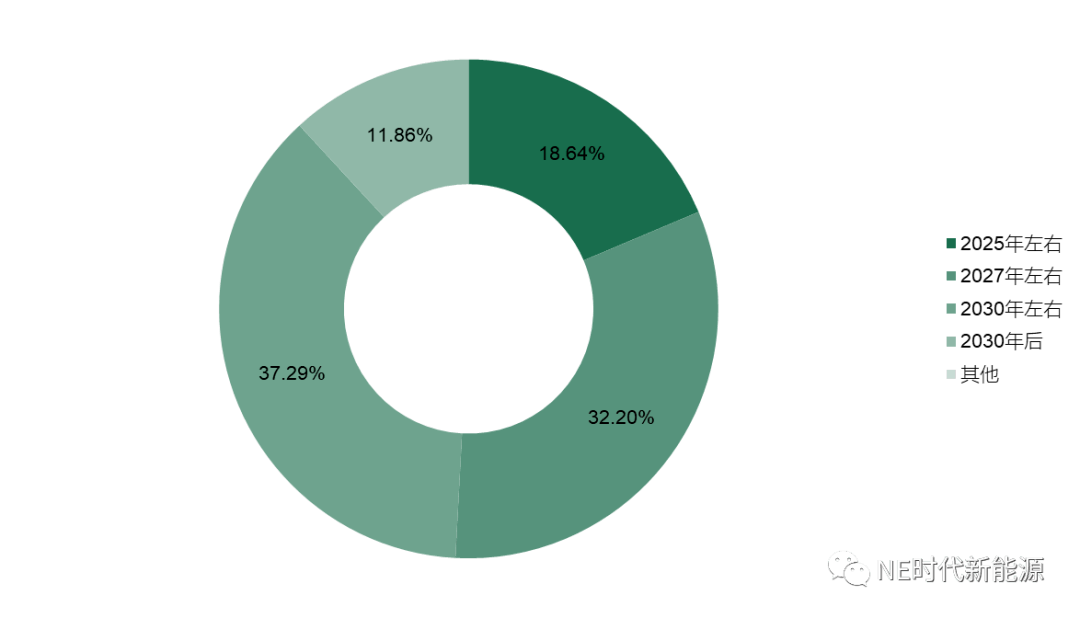

可能的整合時間點是?

大部分受訪者(69.49%)預期整合會在2027年到2030年之間發生。這可能意味著在這個時間段,隨著技術的成熟和市場的接受度,中央集中式電氣架構的應用將更為廣泛,而動力域的功能也更有可能被整合進HPC中。

車企未來商業模式的趨勢分析

隨著汽車技術的迅速發展,特別是新能源和自動駕駛技術的興起,車企的商業模式是否會隨之發生變革成為業界關注的焦點。

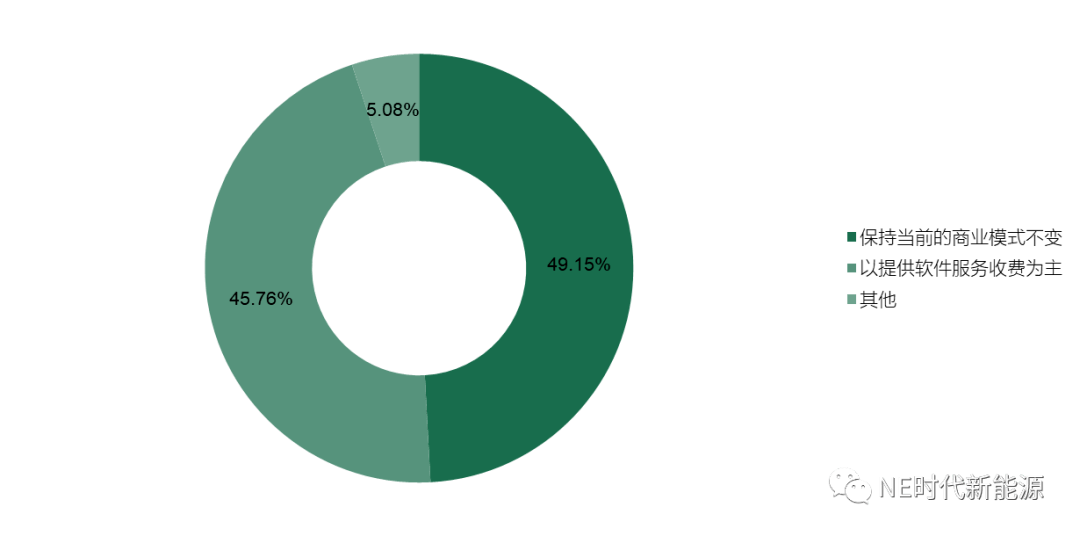

49.15% 的受訪者認為車企會保持當前的商業模式不變。45.76% 的受訪者認為未來車企會主要依靠提供軟件服務收費。5.08% 的受訪者持有其他觀點。

車企未來的商業模式會有怎樣的變化?

隨著汽車向電動化、智能化、網絡化、共享化發展,汽車逐漸從純硬件產品轉變為硬件+軟件的綜合體。這為車企提供了基于軟件和服務的新的收入來源。

軟件在整車價值中的比重逐漸增大。例如,自動駕駛、信息娛樂系統、OTA遠程升級等都需要強大的軟件支持。許多先進的車企已經開始探索新的商業模式,例如特斯拉的OTA升級服務、其他車企的互聯服務訂閱等。

未來車企的商業模式很可能是硬件與軟件并重的模式。雖然大部分車企可能仍然會依靠傳統的汽車銷售為主要收入來源,但軟件和服務的收入將逐漸增長并可能成為車企的重要利潤來源。車企需要不斷創新,跟隨或引領市場趨勢,以滿足消費者的多樣化需求。

構建數字化智能生態已經成為車企提升競爭力的必要條件。不少車企已深入研究消費者需求,加大在數字化和智能化技術的研發力度,與科技公司合作,共同打造完善的汽車數字生態。

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://www.155ck.com/kol/208257

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。