平心而論,最近一段時間,上海車展帶給我最大感受,除了電動化浪潮直面襲來,各家車企如“軍備競賽”般的推新之外,從展臺“維權”事件逐漸發酵開始,特斯拉無可厚非地搶到了最多的關注度與流量,甚至掀起了一場令人感到費解、迷茫、不知所措的風波。

而作為絕對的旁觀者,紛涌而至的繁多信息,令人一時間也無法看清事情的真相。

各路技術大咖、權威媒體,紛紛發表自身對于此事的觀點,眾多吃瓜群眾,甚至群起而攻之,試圖聲討這家犯下過錯的美國車企。

但在亂象過后,冷靜下來的我們,依然需要看到整個事件的“本質”。如同央視主持人白巖松在節目中所說的一樣:“維權者踩的不僅是特斯拉一輛車,可能已踩到智能汽車發展的痛點。智能汽車事故怎樣鑒定才靠譜?行車數據是隱私嗎?該放在誰手里?如果只看熱鬧,不能從系統上進步,消費環境會付出更大代價。要解決這個事,整個行業都應過關,否則就會使行業的剎車不靈!”

至于特斯拉本身,在這反反復復的糾葛中,必然犯下了過錯。只不過,截至目前,多達十幾起的“剎車失靈”案例,仍需監管執法部門、鑒定機構以及相關國家部門的互相配合,才可能還原出最為真實的結論。而我們唯一能做的,就是靜靜等待,并且堅信上述機構不會出現任何的隱瞞。

相比之下,能夠預見的是,其位于終端與用戶心中的品牌形象,已經受到了很大程度的影響、反噬。而就在昨日,親自走訪了特斯拉位于上海的幾家門店,以及與部分老車主、潛客進行了交談,同樣有了部分趨同,但又有所差異的發現。

“對于我們,沒有什么太大的影響。”

懷著略顯復雜的心情,踏入了特斯拉位于虹口某商場一層的門店內,很快其銷售就上前詢問意圖,在得知是因為近來幾日頻繁出現的新聞,對于購買Model 3開始產生懷疑態度后,前者立馬開始了他的“解釋”。

“剎車完全沒有問題,這一點你可以完全放心,前幾天我們官方也正式公布了那位駕駛者時速的具體信息,一目了然其超速與制動距離不足,才是造成事故的主要原因,而我們自己也開這車已經有兩年多的時間,從來沒有遇到過類似的問題,所以請你放心。”

言語間,能夠清晰地感受到,特斯拉銷售對于近來一系列風波,好似并不過多在意,并且堅定認為門店幾款在售車型,完全不存在安全隱患。隨后,在交談中得知,目前下訂國產Model 3標準續航版車型以及性能版車型的提車周期,大概仍維持在6周左右。如果選擇國產Model Y,將要等待超過兩個月的時間。

也許是工作日的因素,在10-12點間,接連走訪幾家特斯拉門店后,均能發現客流量并不是很大,但觀察旁邊的蔚來、小鵬門店后,發現情況大致相同,所以無法判斷是否因為維權風波,影響了前者的關注度。而其銷售也明確表示:“最近,尤其是車展期間的訂單量依然火爆,對于我們,沒有什么太大的影響。”

不可否認,僅以上海為例,因為新能源牌照政策、同級別競品較少、品牌光環效應甚至超充網絡布局等各種因素,身處漩渦之中的特斯拉,終端交付層面或許不會受到太大的沖擊,或者說對于其銷量層面的反噬,不會如此之快的反應出來。

但是必須承認的是,頻繁出現的“失控疑云”,已經勸退了部分想要嘗鮮的潛客。“其實,我已經付了定金,但是上海車展出現的維權,讓我不得不再三考慮,特斯拉的剎車系統,是否真的危及到生命;特斯拉售后服務態度,是否會真的向車主甩鍋;作為電動車品牌的龍頭,質量到底好不好呢?而現在,我準備退訂了,之后打算選擇蔚來或者小鵬等品牌,我想應該不會比特斯拉差很多吧。”

上面一段回答,恰好是發生在我身邊摯友身上的一個案例。站在他的角度去思考,在尚未等來權威鑒定報告的背景下,“退訂”或許就是對自己、對家人、對外界最為負責的一種方式。相信未來較長一段時間,抱有相同心態以及做出類似決策的潛在消費者,不在少數。

調查臨近結束,接到了另一位朋友的語音電話,而去年,她剛剛在我的勸說下,購買了一輛國產藍色標準續航版Model 3,“這車開了大概有7000多公里了,我沒有發現那種類似制動失靈的問題,就是剛剛從燃油車切換過來,單踏板模式確實比較難以適應,尤其是在倒車的時候,還要踩電門才可以移動,力度并不是很好掌控,學習的成本會相對高一點。”

面對外界對于特斯拉的質疑,她也不知道如何評價,只是略微吐槽了剛剛接觸這款車型時的“難開”。但是在交談中也能感受到,當自身選擇品牌深陷輿論風波之中,雖然對于其用車環境并未造成太多影響,但是一定程度上也已開始拖累用戶本已建立起的信任度。

最后,她也補充道:“其實不管針對什么產品的負面新聞,當新聞發酵的時候所有人心里都會對其有擔心是必然的這是人的本能反應,但萬事都是有因果的,方向盤在手里的時候自己的命由自己掌握,你非要開快車,非要到處亂竄早晚會出事的,開車保持好車速,不要斗氣,保持安全距離,不才是最重要的嗎?”

至此,如文章大標題所言,銷量是否受到沖擊依然需要更長時間維度去判定。但能夠肯定的是,頻繁犯錯、競爭加劇、環境驟變,最終影響的還是特斯拉本身。

“可以倔強,但請不要高傲!”

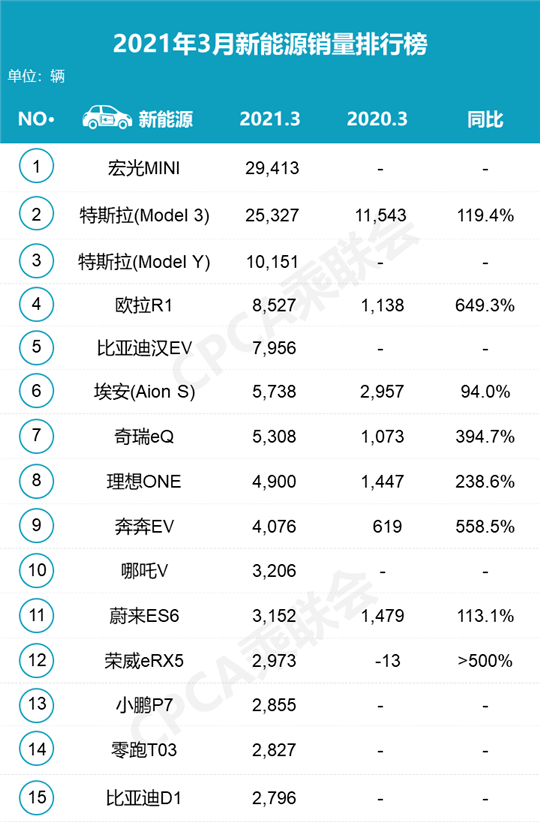

剛剛過去的3月,據乘聯會數據顯示,特斯拉共售出35,478輛,再次刷新了在中國單月銷量的最高紀錄。其中,特斯拉Model 3銷量達到25,327輛,較上月增長85%,同樣創造該車型在中國市場月銷量的最好成績。上市不久的Model Y單月銷量首次破萬,達到10,151輛,較上月增長119%。

從首批交付到月銷量破萬,Model Y僅用短短3個月的時間。而上述兩款車型,更是均登上了各自細分市場銷量榜首位置。值得一提的是,特斯拉再一次實現了銷量同環比雙增長,較去年3月同期銷量增長207%,較上月增長94%,且環比增長幅度呈擴大趨勢。而按照乘聯會統計的數據來看,僅國產Model 3、Model Y兩款車型,Q1季度的銷量就已達到69,280輛,整體占比約達到40%左右,其中還不包括進口車型Model X、Model S。

由此推算,如果后續特斯拉能夠維持3月目前的銷量成績,上海工廠的生產制造不受其它外界因素的影響,單季度產銷或突破10萬輛以上。至此,在其全力沖擊年度100萬輛目標的過程中,中國市場的“貢獻”,或將達到一個全新的高度。

但令人感到最為失望的是,明明清楚地知曉,其自身實現質的飛躍,離不開中國政府與終端市場的鼎力幫助,其入華以來很長一段時間,與部分用戶、媒體之間,依然處在了一種“對立”的態度之中。

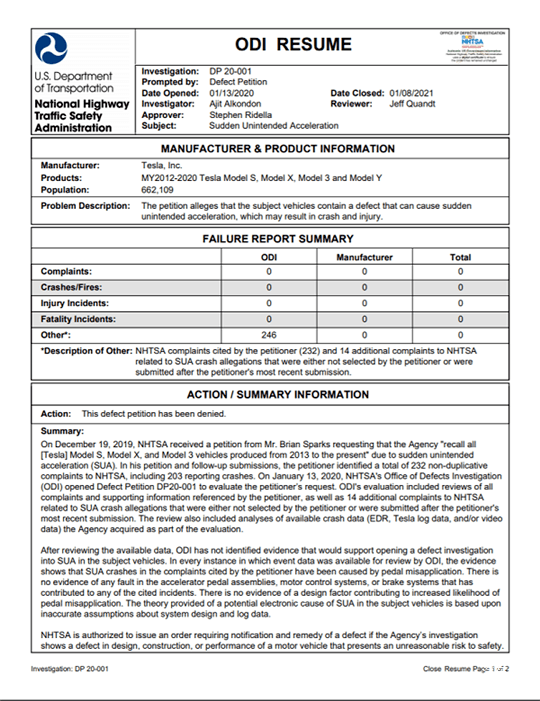

拋開本次車展“維權”引發的后續一系列風波不談,早在今年1月,特斯拉對外事務副總裁陶琳分享了一份美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)對特斯拉近期所有失控加速事故的最終調查結果。至于這份報告最重要的結論便是:沒有證據表明特斯拉加速踏板總成、電機控制系統或制動系統存在任何導致上述事故的故障,沒有證據表明設計因素會增加踏板誤用的可能性。

同時,國家公路交通安全管理局還表示,“特斯拉汽車的制造并沒有使駕駛員踩錯踏板的可能性增加,這基本上意味著任何導致車禍的加速都是駕駛員的錯。” 換言之,NHTSA通過最終采集數據、研究調查發現,特斯拉近年來所發生的 246個失控加速案例,基本上都是由駕駛者踩錯踏板誤操作所造成的。

可是,如此結果能服眾嗎?從那些仍存質疑的聲音來看,答案已經很是明顯。“剎車”絕非什么小問題,而是直接關系著駕駛者以及道路上其他人員的生命安全的大問題,也是一個科學問題。

NHTSA的報告固然無法服中國消費者的眾,但是要說有沒有問題,也必須有專業人員、監管部門的聯合調查。而在結果出來之前,預設立場無助于解決問題。歸根結底,絕大多數人的訴求只是安全行駛。

而在等到NHTSA的報告之后,耐心等待我國相關機構的權威調查結果,將是一位理性旁觀者最應該做的。屆時,如果特斯拉真的存在自身安全隱患,再去“討伐”它也不遲。

當下,更想吐槽的問題,便是特斯拉過往以來,位于中國的輿情處理能力。很多時候,也許錯不全在它,但是其非常冷漠的態度與模糊不清的處理方式,不免讓人開始懷疑動機。整個2020年,無論是與拼多多的“硬剛”,還是回應一些突如其來的市場傳聞,并不妥當的做法也總是引起非議。

在這背后,或許更是特斯拉中國區“公關團隊”的缺失所致。眾所周知,2020年10月,特斯拉解散了在美國總部的核心公關團隊,僅保留了歐洲和亞洲保留了一些公關經理,且據可靠消息透露,解散核心公關團隊已經板上釘釘。而這并不是第一次“去公關化”。早在2019年12月,特斯拉便迎來過一次PR集體大撤退。

所有信號都在指向,馬斯克堅定地認為特斯拉不需要公關。而在我看來,恰恰相反。至少位于中國這塊存量最大的新能源市場,這家美國車企需要公關,需要非常了解怎樣更好做到本土化落地的龐大公關團隊,去引導企業怎么正確地和中國客戶打交道,如何與中國政府合作溝通,怎么較好地維持自己在中國市場的企業形象。

而自古以來,中國商人講究“笑迎八方客,廣結天下緣”。只要是顧客,就得以禮相待,做好服務。某些時候,即便是在自己完全占理時做出適當退讓,也是非常有必要的。

但非常可惜的是,從本屆車展“維權”事件發生后,其管理層的幾次發言來看,其并沒有明白其中所隱藏的真諦,“可以倔強,但請不要高傲!”

畢竟,無論大眾還是豐田,位于國內深耕幾十年后的成功都在告誡,中國汽車市場的多元化,以及消費者不斷變化的認知,是與全球任何一個板塊,都不相同的存在。如果想要從中分羹,好的產品或許能夠占到80%,剩余20%則是怎樣利用種種手段去全力“討好”用戶,搞清楚究竟他們需要什么。

文末,不禁想要做出兩種假設:其一,如果這次風波的終局,是以調查報告顯示特斯拉本身的確存在產品層面的缺陷,從而造成了頻繁發生的安全事故,那么對于這家美國車企的沖擊,想必是巨大的。而對于一直以來看衰它的部分人,證據的出現,無疑是聲討其過失的最有力的武器。

其二,如果調查報告顯示,還是由車主誤操作所引起,那么整個汽車行業究竟應該作何反應?一時間,我也沒了確切的答案……

總之,焦急等待結果的同時,還是想說:“特斯拉所帶來的鯰魚效應,的確成功盤活了整個中國新能源市場,因此其中每一位參與者,其實應該慶幸它的出現。而接下來,無論故事的劇情怎樣發展,讓這家車企放下高傲,學會尊重中國市場和諸多消費者,才是所有人應該共同推動的事情。”

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/145521

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。