6月或許是中國車市今年以來的首個“雙跌”月份,即車企的批發數字,和交付消費者的終端零售數字,同比增幅均轉負,其中批發銷量甚至跌落兩位數。

按照中汽協在7月5日的預測,6月車市銷量同比滑坡16.3%,僅為193萬輛,緊跟著5月遭遇連跌。

已經發布數據的車企中,奇瑞集團、長安集團、比亞迪汽車等都是兩位數增長,那么大盤的下行,責任主要在誰?恐怕前些年風頭無兩的日系車,此時要紅著臉舉手——連其中表現最好、最為穩健的豐田,也迎來了15個月來首次下跌。

按照我們的計算,日系車在6月總計同比跌幅為11.7%。但前面提到的車市跌幅16.3%,乃是批發銷量。實際上車市零售跌幅大約只有該數字的三分之一。故而日系車反倒成為帶頭跳水的角色。

《一句話點評》幾年前就總結過德系車、日系車的交替領先與漲跌節奏,并預測日系接下來或不能進一步擴大份額。但困擾日本車企的要素,卻遠不是這一個月的數字。

-12%的比-16%慘?

在上個月分析車市時,我們曾提到不同統計口徑的數據差異:各家車企的銷量,都是廠商公布或者海外統計機構提供的零售銷量;而中汽協發布的銷量數據,則都是批發銷量;乘聯會則同時提供批發和零售兩種銷量數據。

因此,中汽協本周一給出的“6月份預計同比下跌16.3%至192.6萬輛,上半年同比增長24.8%至1,280.1萬輛”,是非常典型的批發銷量數據,并且包含了商用車,其中乘用車6月跌14.9%,上半年增長26.2%;商用車6月下降16.3%,上半年增長20.0%。可見今年乘用車表現好于對比基數居高的商用車。

此前中汽協發布的“5月銷量同比下跌3%,自2020年4月以來13個月連漲中斷”,也是涵蓋了商用車的批發銷量口徑。要知道,按照乘聯會數據,5月份乘用車批發下跌2.1%,零售增長1.0%——從終端表現看,6月才是今年乘用車市場真正的下跌開端。

明白了不同統計口徑數據的差異,就容易理解“為何是日系車更慘”。

中國車市乘用車6月零售銷量表現如何?這就要查詢乘聯會銷量周報。需要注意的是,周報統計的是乘聯會會員企業日均零售銷量,會比最終的銷量統計少一些企業,但差距不大;今年6月和2020年6月都有21個工作日,這就免去基于日均銷售速率折算全月銷量的麻煩。按照6月1-30日的表現,零售同比下跌8%,而批發同比驟降15%,估計最終涵蓋所有車企的跌幅數據與此大致相仿。

乘聯會會員企業6月零售銷量

那么日系車表現如何呢?

倘若說,5月還有老大哥豐田獨自扛住了增長大旗,那么6月連豐田也終于支撐不住,同比下跌2.9%至16.79萬輛,這也是15個月來豐田首次同比下降。不過,由于豐田供應鏈準備充分,芯片短缺對銷量影響不大,且一部分主力車型需求旺盛,故而跌幅還在個位數層次。

作為對比,本田和日產已經開始連續兩個月下降,而馬自達則是連跌三個月,三家公司同比跌幅分別為16.3%、17.0%和19.1%。這就直接導致四大日系車企6月在華銷量同比跌落11.7%至417,656輛。

乘聯會會員企業6月批發銷量

再回頭看8%左右的乘用車零售銷量跌勢,顯然6月份日系車再度“拉胯”。盡管6月份自主車企中仍有不少尚未公布6月和上半年銷量,但已知奇瑞集團6月同比激增58.3%至73,098輛,比亞迪同比大漲52.5%至49,765輛,長安到目前只公布了上半年銷量超過120萬輛,不過根據前5月累計銷售1,027,807輛估算,6月接近20萬輛,同比增幅或在10%級別。整體預測,自主6月表現應該明顯好于日系。

那么,日系車能不能用上半年水平尋得安慰呢?

豐田上半年以同比增長28.9%的水平達成970,600輛成績,距離百萬輛只有一步之遙,而本田、日產分別累計同比增長28.5%和18.4%,只有馬自達同比微跌0.5%。總體而言,日系車上半年在華銷量同比上升24.4%,為256萬輛。

日系車6月和上半年銷量

可惜的是,乘用車大盤表現還是好于日系車,即便中汽協給出的是批發銷量,在去年和今年疫情消耗了庫存,批發反而表現不如零售,但乘用車上半年的26.2%同比增幅也已經好于日系車。

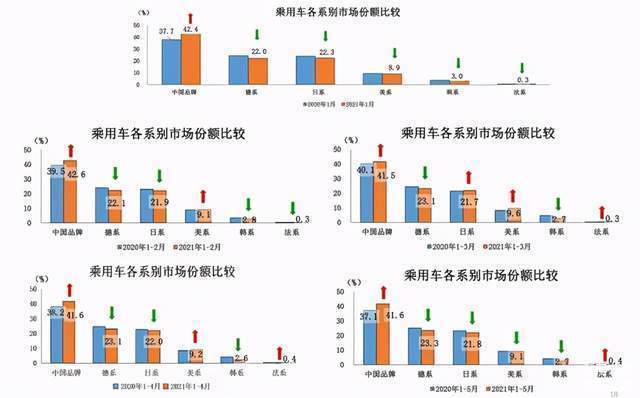

上個月我們曾經做過一次換算:根據中汽協的統計,2021年1月份,日系車還曾經以22.3%的份額擊敗德系車,成為合資冠軍,而到了5月份,累計銷量份額便跌到21.8%。不要小瞧了這0.5個百分點,當月銷量為200萬輛級別時,不考慮其他系別的變化,等于日系直接少了10萬輛絕對值。

跌12%字面上不會比跌16%慘,只是考慮批發/零售等差異之后,我們能夠確認,同比表現的確是日系車落后中國車市大盤。

周期輪回,車市節奏

2018年車市下行以來,日系車整體的優異表現讓不少人感慨:只有日系能逆風翻盤,長期保持穩健。然而,各大系別的周期性表現,超過了絕對壓制的表現。

日系的逆風翻盤本質,實際上很多時候是外部因素帶來逆風,而燃油車年代的產品力或者考慮成本與可靠性的整體競爭力,日系擁有優勢,被政治或者自然災害擾亂市場格局后,逐漸回到應有的位置。而電氣化時代和智能化時代,會從根本層面影響日系的競爭態勢,故而逆風翻盤的現象不會再那樣頻繁出現。

我們常常喜歡用日系車PK德系車,但那絕不是當下一款凱美瑞和帕薩特性能對比那么簡單,甚至也不是單純一個豐田品牌去和大眾較量的結果。我們應當把觀察時間線拉長,而觀察深度加深,從而避免一葉障目。

德系車和日系車在過去二十多年里,一直在中國市場交替領銜合資各系別。誰能夠抓緊市場機遇,誰就能夠在銷量成績上領跑。

1、第一個階段是外資車企進入中國市場,合資初創的1.0時代,德系以先行者身份占得先機。大眾汽車集團在第七任董事長卡爾·H·哈恩推動下,連續牽手上汽和一汽。當時中國私家車保有量才區區28.5萬輛(上海大眾正式投入運營的1985年),經濟又拉開了高速增長的序幕,對車企來說自然“遍地是黃金”。

2、第二個階段是過渡階段,即從2001年入世之后,中國私家乘用車開始真正爆發。在2002年,德系車以40.39%的市場份額一騎絕塵,當時自主系別也才占據24.93%比重,而日系彼時僅占有15.24%。但隨著東風日產等一批車企加入戰局,2003年德系份額便跌至32.20%,而日系卻攀升至20.53%。

3、第三個階段是家用車升檔階段,日系車把握住了機會。分水嶺是在2005年,這一年東風本田和東風日產拉開了連續數年銷量同比翻倍的序幕,而桑塔納家族(普桑和桑塔納3000)對大眾的支撐卻減少了5萬輛,這對當時年銷量二三十萬輛的上海大眾來說不啻于當頭一棒。因此,日系成功地攀升至25.08%,而德系卻跌落20%大關,僅收于17.78%。

日系并未放松腳步,2006年,廣汽豐田首款車型凱美瑞上市,挾早年進口佳美的勢頭又締造了一代加價神車。到2008年,日系抵達了30.79%的峰值。此后由于刺激政策拉動了自主的發展,合資份額受到整體壓縮。

4、第四個階段是受到國際政治環境影響的階段,2012年。全國各地此起彼伏的反日游行,給日系車在國內帶來的創傷遠高于上一年的3·11大地震。日系車市占率跌至19.17%,而德系車卻反超至21.70%。后面的故事或許大家都很熟悉了,日系經過幾年的復蘇,陸續在2016年突破400萬輛(含進口車)、2017年抵上整個大眾在華銷量(420萬輛),而從2018年開始則重歸20%以上。

5、如今要是將2020年開始劃分新階段,那么從周期變化來推斷,更像是第二個過渡階段,而非日系明顯占優的第三個階段。

目前所處的第五個階段,也是汽車產業轉型的階段。每個系別都在交出帶有自身特色的答卷。

天平,回歸還是繼續傾斜?

所有汽車系別的表現,都離不開其策略的激進或保守,而策略路徑的特征,又離不開這個國家民族的性格特征。總而言之,一切都是宏觀力量和歷史的選擇。

日系新技術發展滯后,但傳統業務領先。

日系車企沿襲了其民族中“精細”、“保守”的特征,因此通過不斷推動精益生產升級(豐田最新TNGA架構為精益生產2.0),將傳統內燃機業務做到極致,結合對家用乘用車的產品功能深度理解,運用低故障率、低油耗的長板構筑良好口碑,因此在最近幾年,日系車一直是合資車當中發展最快的系別。

當下,日系車以其成熟度高、油耗低、可靠耐久性出色為特色,輔以部分日系品牌突出動力(如本田馬自達)的技術標簽,成功地吸引了大量中國消費者;而隨著電氣化和智能化浪潮的襲來,整體保守的日系僅以混動作為電氣化答卷,固然可以在眼前的三五年內吸引大量擁躉,但長遠發展卻少了伏筆,無論是電氣化還是智能網聯,在國際上都排在美系和德系之后,這將在遠期的發展過程中帶來風險。

因此我們完全可以說,5月份甚至將來日系車的下滑,并不只是缺“芯”,更大的隱患在于缺“新”。

日系車在華銷量份額下滑

與此形成反差的則是德系和美系的押寶未來。

美系突出智能化,傳統內燃機業務衰落。

美國制造業重心從傳統機械鋼鐵轉向ICT領域,在智能網聯方面更為突出,因此通用汽車、福特汽車在Navigant Research自動駕駛實力榜單上,長期位居前三甲。然而,美國制造業的求新又決定了傳統陣地不如日本德國牢固,因此美系燃油車近年在中國市場表現不佳,美系合資車企業績都不及五年前的巔峰時期。

美系押寶遠期未來,與日系狠抓當下恰好形成完全相反的局面。故而,我們能夠看到美系合資車企上汽通用、長安福特當前都陷入業績低迷的陰影。此外,通用和福特擁有先進的新技術,但如何導入上汽通用和長安福特,并且轉化為具體的產品陣容,仍然存在較大難度。

不過作為新能源業務的代表,特斯拉在中國剛進入國產化階段,就已經取得了巨大反響,戰績輝煌。然而,特斯拉在傳統制造領域的短板,有可能埋下隱患。

德系多數在遠期ALL-IN純電動,試圖建立智能網聯行業標準。

大眾汽車集團為首,德系車企逐漸對純電動車增加砝碼。原先對純電動車抱有猶豫遲疑態度的寶馬,終于推翻之前“不開發純電動專用平臺”的技術路線。

盡管智能網聯化方面,論技術先進性大眾奔馳寶馬不及谷歌Waymo、通用、福特,論車機適用性不如小鵬等自主造車新勢力,但在智能化電氣化相關底層技術方面,博世、大陸等一批全球頂級供應商巨頭掌控了極其重要的肯綮。類似電氣電氣架構集成度劃分的六個層級,便是博世設立的標準。

鑒于以上認知,德系、日系和美系都具備自己的長板和短板,那么“一時的起伏”終將不能代表“永久的興衰”,“局部的勝負”也無法代替“整體的得失”。

要想全面、合理地預測各個系別的未來走勢,更應該從多維度、多板塊、多場景設定推演入手。例如:中國本土品牌將在純電動細分市場整體上占據先發優勢,智能化也將因為率先采用而成為長板;美系由于美國制造業的傾斜原因,將以智能化技術作為亮點,燃油車則將陸續被放棄;德系耕耘高端品牌的優勢難以被挑戰,燃油車、電動車兼顧,但電動車智能化應用層面不如中系、美系;日系則是最重視傳統燃油車板塊的系別,還會深耕混動車,以徹底挖掘內燃機紅利。

故而,日系車失之純電動的東隅,收之混動的桑榆。這一點也在6月日系銷量里體現得淋漓盡致。

以本田作為例子,6月其在中國市場終端銷量為118,168輛,較上年同期下滑17.0%,不過搭載了SPORT HYBRID(銳?混動)高效雙電機混合動力系統的本田車型,今年6月國內終端銷量合計達19,927輛,同比提高7.5%,在本田整體下滑的前提下繼續上行;上半年混動車累計銷量達116,804輛,同比暴增61.2%。

如果計算混動車對本田在華銷量的貢獻比例,今年上半年為14.9%,而6月份甚至高達16.9%,有望在未來兩年沖擊20%大關。此前只有雷克薩斯這樣的日系豪華品牌才有這樣的比例(當前雷克薩斯混動銷量占比已經站上30%)。作為對比,2020年6月,混動車占本田在華銷量比重為13.0%。

隨著汽車行業推進電氣化,兩田為代表的日系品牌拉開混動浪潮,日產e-Power和多個自主品牌跟進,將大量主力車型混動化,甚至出現全系混動(如本田奧德賽和艾力紳已經多個月只有混動銷量)。

在德系、美系和日系龍爭虎斗的背后,其實是激進與求穩、攻與守兩種哲學思想在逐鹿中原。而中國自主品牌能不能“降龍伏虎、攻守兼備”?德系日系美系唱主角的輪回周期,也該輪到中國汽車產業站在舞臺最中央了。

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/150956

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。