十年前,Facebook的一位工程師寫了一篇主題為《The Full Stack》的文章,讓“全棧”一詞迅速出圈。后來,大家把用“全棧工程師”來形容擁有多種開發技能的復合型人才,一專多能,技能扎實,還掌握前端到后端各種主流技術環節的實現能力。

在我們熟悉的汽車行業,大家習慣用“全棧”來形容具備全流程問題的解決能力。特別是來到新四化轉型的時代,談及自動駕駛或是智慧座艙等新興領域,“全棧自研”意味著汽車制造商能在相關領域掌握最核心技術,在研發領域擁有絕對主導權——

從另一個角度看,這是車企面向上游供應商“大廠”的“主權宣示”,你看,這些關鍵技術我們全部都能自己搞定,可以不借助任何外部力量了。

汽車制造商試圖在關鍵零部件的供應上自給自足,也成了新時代產業生態鏈的趨勢之一。剛過去的廣州車展,“全棧自研”絕對是炙手可熱的一個強話題,多家參展制造商紛紛圍繞著自動駕駛這一熱點,對外祭出全棧自研的技術野心:如飛凡汽車的高階智駕方案PP-CEM,以及哪咤汽車首次公開的智能安全汽車平臺“山海平臺”。

日漸流行的“全棧自研”

實際上,廣州車展只是“全棧自研”更多信息集中釋放的一個平臺,在此之前,就有多家汽車制造商對外公布了自己的全棧自研戰略野心。

小鵬汽車此前就一直強調全棧自研的技術路線,并宣稱自己是特斯拉之外第二家能做到全棧自研的自動駕駛汽車制造商。此外,吉利也在其今年發布的“2025戰略”里,提及了構建新能源、自動駕駛、智能網聯以及智能座艙等核心技術領域的全棧自研生態體系。

如何邁向軟件定義汽車時代?吉利給出的三個關鍵詞分別是:全棧自研、硬件開發和生態開發。

其中,全棧自研又包括了整車級OS、智能座艙OS、自動駕駛OS和核新軟件算法,這些,都是吉利“一網三體系”戰略的關鍵。為了把核心技術都掌握在自己手里,吉利計劃在全棧自研領域投入巨大的預算,按照官方的說法,未來5年將“豪擲”1500億元。

自傳統燃油時代開始,汽車制造商都熱衷于自己掌握核心技術的主導權,但是部分技術和核心部件依舊被上游的零部件大公司拿到主動權。這樣的結果,是汽車制造商很容易在供給博弈里陷入被動,無論是價格談判還是產能供應,都有被上游大廠“綁架”的風險。

這樣的焦慮,特斯拉與電池供應商松下的分分合合,就是一個很好的例子。在兩家公司彼此“撕破臉”之后,特斯拉發現走出單一化供應圍城的重要性,逐漸開啟了電池采購多元化的新戰略。

自動駕駛與智能座艙等新興領域也一樣,車企們努力實現全棧自研,這也意味著較少地借助外部力量,自己解決大部分核心技術,擺脫“大廠”對其軟件與硬件層面的供應控制。

從去年開始,小鵬汽車就把全棧自研視為深耕智能化時代的根基,與此同時,該公司也把自己的全棧自研能力視為電氣化時代區隔于競爭對手、在一眾造車新勢力里脫穎而出的技術優勢之一。

按照小鵬汽車官方的說法,他們已經能掌握包括視覺感知、傳感器融合、決策、規劃和控制等環節的核心能力,在自動駕駛領域,他們也成為繼特斯拉之后,全球第二家能基于開放計算平臺自主研發的車企。

真假“全棧”

實際上,汽車制造商想要真正掌握全棧自研的硬實力,或是組建一個真正成熟的全棧式技術團隊,是一件極其困難的事情。無論是小鵬、哪咤這樣的造車新勢力,還是吉利這樣的傳統汽車制造商,都只是現階段的“探路者”,想要真正走通全棧自研這條路,并非一蹴而就。

供應商“大廠”與車企的關系,本質上是上下游的跨公司協同,各自負責擅長的領域,用雙方都感到舒適的方式把事情做好。當汽車制造商們打出全棧自研的戰略牌,這也意味著一個人需要同時扛多項任務,把之前兩個人、甚至是多個人同時負責的事情都“承包”了。

這其實是一枚硬幣的兩面。

A面的正向反饋,是顯而易見的。李斌就曾在一次采訪中提及,蔚來從剛創業開始就選擇全棧研發,做三電,做正向開發,下笨功夫,投入巨資積累自己的體系能力。部分業務蔚來也和其他公司合作,但是最核心的東西還是自己做,哪怕前期會艱難一些。

他還特意提及了美國的科技公司蘋果,為什么全世界的手機公司,加起來賺的錢沒有蘋果一家多?這要得益于蘋果的一體化設計,特別是該公司強大的iOS底層處理能力,這讓蘋果奠定了技術層面的核心優勢。

反過來的B面,雖然大家都在強調自己的“全棧”實力,但是嚴格來說,“全棧”的范圍廣,且界限較為模糊;而“自研”作為研發的根基,如若都由一家公司垂直“包攬”,是很難做深做透的。

就拿蘋果來說,哪怕自己已經掌握了最底層和最核心的技術,但依舊在軟件應用層面依賴其他供應商。

正因為此,很多汽車制造商雖然在宣傳領域喊著“全棧自研”的口號,但是回歸到現實層面,卻依舊不得不“有所為,有所不為”。最先打出“全棧自研”旗號的長城汽車,就是一個典型的例子。

長城汽車是國內第一家對外宣布全棧自研的自主品牌汽車制造商,根據規劃,該公司計劃將自動駕駛、智能座艙和智能服務等集中到咖啡智能技術品牌下面,并在自動駕駛感知、計算和決策算法等領域堅持自主研發。盡管如此,該公司高層也強調,在智能駕駛領域的全棧自研,要把芯片和操作系統排除在外。

新業務板塊的全棧自研,連長城與吉利這樣深耕行業多年的制造商都較為吃力,對于哪咤、小鵬等新玩家更是難上加難,至少在短期內是這樣。

大廠之外,來了“第三者”

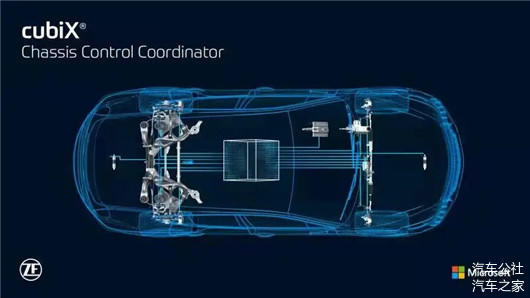

前段時間,采埃孚與微軟擴大了數字化轉型的深入合作,兩家公司宣布將共建一個整合數據和集成平臺的采埃孚云(ZF Cloud),最終,采埃孚所有的生產與運營,包括微軟的云業務都將從中獲益。

乍一看,這是一個汽車新四化時代非常普通的行業新聞。但是我們如若從中深挖,可以窺探到更多的產業趨勢,以及科技公司、零部件供應商和汽車制造商之間的關系正在發生怎樣的微妙變化。

在此之前,采埃孚這樣的零部件巨頭都在汽車供應鏈扮演“大廠”的角色,但是現在,他們開始意識到,自己不應該被簡單定義為硬件和物理組件的提供商,還有更多與科技公司共同攜手、開拓軟件業務的機會。在“軟件定義汽車”的新時代,他們完全有機會獨立出來,為汽車制造商提供不同于以往的新業務和服務。

這也標志著,汽車行業出現了一種新的權力結構——科技巨頭在整個產業鏈里扮演了非常重要的角色,甚至可以說,他們占據了第三個席位。以前,整個產業鏈只有汽車制造商和供應商是絕對主角,他們牢牢占據著僅有的兩個席位,互相博弈,又互相支持。

讓汽車制造商擺脫“大廠”魔咒,這些第三類公司扮演著非常重要的角色。正如采埃孚與微軟的攜手,零部件供應商們正將合作的橄欖枝遞向科技公司,幫助他們建立獨立于汽車制造商的核心能力,如自動駕駛。

本質上,這擴展了產品創新的可能性。這一最新趨勢也表明,與科技公司聯合起來,可以為零部件供應商們賦能新的競爭優勢,讓供應商們在新的大勢之下再次洗牌。

這也催生了另一種變化,就是汽車制造商和零部件供應商之間的傳統界限,開始變得模糊。在整個價值鏈中,合作者和垂直整合的參與者越多,將一個參與者明確定義為供應商或科技公司或OEM就越困難。

最近幾個月,采埃孚在其自動駕駛業務上投入了大量資金,該公司管理委員會成員Martin Fischer表示,隨著供應商越來越多地轉向軟件驅動技術,作為傳統零部件制造商,與其他科技伙伴的合作將變得越來越重要——“軟件定義汽車”,是個機會,但是很明顯,任何一方都無法單獨完成。

排名全球第一的零部件巨鱷博世集團(Robert Bosch)也在今年表示,將與微軟合作開發一個汽車軟件平臺;不久前,大陸集團也與中國人工智能公司地平線(Horizon Robotics)簽署了一項協議,在其駕駛員輔助系統中使用該公司的人工智能技術。

汽車制造商也走上了同樣的道路。

大眾汽車與微軟合作,為智能網聯和自動駕駛提供云計算支持;福特汽車與谷歌合作,使用其云技術和人工智能系統;同樣,寶馬和豐田也與亞馬遜云科技(Amazon Web Services,簡稱AWS)建立了伙伴關系,推進器網聯、自動駕駛、共享方面的發展計劃。

可以看到的是,在如火如荼的新四化轉型里,給整個供應鏈帶來重塑的不只是電池與驅動方式的變革,還有軟件領域的合縱連橫和競合新格局。而越來越多的行業玩家們,也已經意識到開放思路、擁抱變化的重要性。

在汽車產業發展的漫長歲月里,幾乎所有的汽車制造商都想把核心技術的主導權緊緊握在自己手里,而到了新四化轉型的新時代,左手抓牢“靈魂”,右手握住“軀體”,也成了越來越多玩家的造車野心。

擺脫“大廠”,更少地依賴“大廠”,成了供應鏈管理領域轉型的戰略選擇,而伴隨著更多第三方科技公司、互聯網公司的強勢介入,上游“大廠”昔日的優勢也在被新玩家稀釋。這是上一個時代的結束,也是新時代的開始。

本文節選自《汽車公社》雜志11、12月刊封面故事

來源:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/165196

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。