自汽車開始進入尋常百姓家,中國車市一向有著自己的特色。

礙于地區需求差異較大,經濟發展不趨同等固有因素,對比全球市場,不管是最早只需滿足“四個輪子+一張沙發”的通行訴求,還是如今為環保大搞新能源產業、對“車坐不開”抱有期待而講究智能化體驗,汽車產業總有著中國式發展的特定邏輯。

為此,別說“中國特供車”在各大合資公司的擴張版圖中,是否舉足輕重有多大的歷史地位,誰都無法否認,中國消費者的口味總是那么獨特。

而于合資車企來說,從先前推出廉價中國版車型,到如今開始強調前瞻性的屬地研發,隨著市場不斷被教育,此種變化看似無奈,卻不得不讓人感覺,這就是因勢而動的縮影。

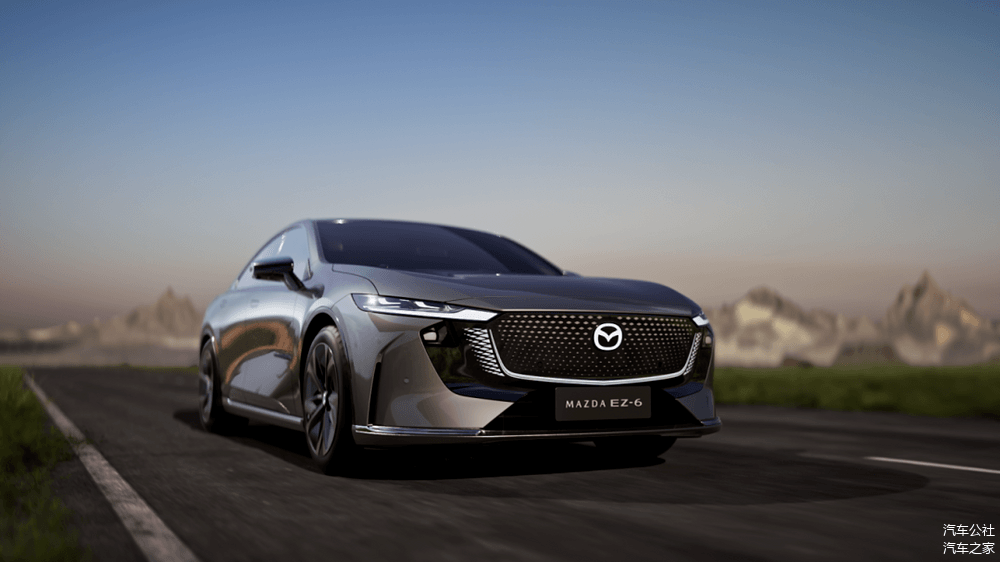

說白了,當中國車市不再給所有人留有發展空間,向市場服軟也好,抑或為自己的后路埋下些種子,沒有任何一家企業可以保持克制。那些所謂的品牌調性都得在這場沖擊中被重新改造。 馬自達EZ-6、豐田bZ3X、靈悉L這些新車不惜舍棄原有的思維方式,歸根結底都是為了能幫助各自品牌在中國活下去。

在行業轉型之初,家大業大的合資公司總認為,只要亂世一過,一切都將回到市場固有的發展軌道。但誰能想到,市場的殘酷性已然超過了多數人的想像。電動化產品入市即折戟的苦悶,消費者毫不給面子的負面評價,除了使之重審轉型的邏輯,也倒逼著它們去學習中國車企的玩法。

進入2014年,三菱、Jeep等品牌的離去,逐漸不受人關注,本就意味著,市場的成長不再圍繞合資而進行。在中國汽車全面崛起的背景下,還望留住中國的合資品牌,能做的就是徹底倒向中國。名頭上,本土化造車有著走回頭路意思,但就目前的市場態勢,此舉幾乎是其對抗中國汽車的唯一方法。

中國特供,由來已久

數據上,事關中國車市新舊交割的節點,早早就給出了預示。到了今年8月,別管打了大半年的價格戰讓多少車企活得甚是乏累,單月乘用車批發了215.4萬輛新車中,對比出貨144萬輛的自主新車,合資品牌的批發量同比下滑至46萬輛,只會愈加清晰地告訴外界,有些趨勢的到來是阻止不了的。

在個別細分車型領域,或是某些區域消費市場中,論合資品牌的掌控力,還是十足的。在多數消費者的認知中,朗逸/軒逸/卡羅拉,帕薩特/邁騰/凱美瑞等各級主流產品,并沒有因為大量新車的出現而被逼到市場邊緣,但即便如此,從長遠的角度去看,對于所有合資車企而言,為中國消費者而改變是刻不容緩的。

長久以來,“在中國,為中國”的口號被各大車企喊得飛起。基于此初衷,為迎合中國用戶的需求,拿出些不同于人的產品一直都是大家在貫徹的。

只是,和時下市場對于企業的考驗不一樣,一個時期所做的改變太過有一個時期的底色

前十年,中國車市的稚嫩,消費者樸實的需求,讓多少合資車企認為,壓低成本造車不僅是合情合理的,更是最適合“中國寶寶”體質的做法。彼時,“特供車”的名頭,多少是帶了些無奈或是貶義的意思。

隨著市場的再度分化和擴大,甚至在2012年前后,合資對于造如何為中國造車的課題,都到了一個近乎瘋狂的地步。因“合資自主”這四個字而誕生的思銘、理念、之諾等新品牌,爭先要給消費者帶去價廉物美的產品。

但很顯然,就像后來幾年的新勢力爆發潮,當有人低估中國車市的邊界感時,這些注定不會按原有設想向前發展的舉動,能帶來一個好的結果。天越、朗世、華騏、首望、開利等尚未亮相的合資自主品牌直接胎死腹中,更是在說明,一旦消費者識破了那些小心思,沒人可以將“糊弄消費者”當成一個品牌的主業。

而當時間轉入2024年,我們一邊看到合資品牌不斷出讓陣地,另一邊又深深察覺到它們很不愿意就此放棄的咬牙切齒。誰敢說,那些好不容易趟過動蕩期的合資品牌,還會兩耳不聞窗外事,按部就班地推動著自己的電動化轉型。

說白了,在馬自達選擇向長安取經,且不再固執地推動自己的電動章程,大眾、豐田、本田等也都一并轉頭和合資中方聯手造車,直面中國消費者后,曾經屬于這些企業的傲慢也該被拋棄了。

“中國消費者需要車企能為之量身定做產品。”是的,這個課題始終是貫穿于車市發展的,若以此為指導方針,別說今時今日的舉動有多么不符合傳統,每一家合資公司既然亟需將中國市場的位置在自己的全球版本中擺正,總是免不了要盡快敲定轉型徹底中國化的時間表。

小看合資,大可不必

要說,合資公司真的造不出一款好的電動車?那倒未必。之所以走到今天,全因造車理念的偏差一開始就存在難以調和的矛盾。上汽大眾選擇延后ID.7S的項目,就是最好的佐證。

現在的用戶,愈發將“車只坐不開”當成購買新時代電動車的訴求。這對于各個合資公司本就是致命的打擊,進而所能給出全新命題,唯有全面指向徹底借助中國勢力鼓搗些真正能令中國消費者掏錢買單的電動化產品。

這兩年,中國用戶對于合資電動車的印象究竟是怎樣的?有人說,“雜牌”一詞就能很好地概括這些車目前的生存處境,但我想說的是,這些個延續慣有思維造出的電動車,不過是放錯了消費市場。當中國車市充斥著大量以智能化為賣點,拉滿情緒價值的自主電動車,任誰都會想要一輛僅僅是將發動機更換為電動車的常規玩意兒。

當然,也正由此,從2023年開年到現在,不管你如何為合資品牌開脫,它們中的大多數都成了輿論抨擊,轉型失敗的典型。

是走,還是留?對于這一提問,我們倒也不用懷疑。除了唐唯實掌權的Stellantis集團下的在華子公司外,幾乎所有合資公司都公開表態了,會咬定中國市場不放松的。更有像大眾這樣,選擇直接入股中國新勢力,玩一招“借腹生子”。

有一說一,論中國車企所造的電動車,其水平如何,不管是從市場反饋這樣的直觀的表現中, 還是從歐盟為進入歐洲市場的中國電動車敲定離譜的關稅等抽象舉動中,都能很明顯看到,這些產品和合資品牌推出的同類車型間的差距。

這樣一來,在經過這些年的市場熏陶,隨著中國消費者完成自我需求的裂變,有心的合資公司沒有任何理由再獨斷專行。

而從豐田牽手比亞迪、廣汽以及華為等中國企業去迎合用戶,到本田選擇發布針對中國市場的全新電動化品牌——燁,乃至其他相似的行為,我們甚至可以說,合資品牌現已醒過來了。

作為旁觀者,外界一定知道,做出這樣的決定一定比當年搞特供車的成本來得低很多。但同為本土化造車,這其中的底層邏輯已是天壤之別。換句話說,到了2024年市場分化加劇的又一節點,合資公司可沒輿論場上說得那般無動于衷。

國慶前,馬自達EZ-6、東風本田靈悉L打出了復興頭一槍。也許偌大的新能源車市,它們并不那個引人矚目,但這也算實打實地在整個市場中為所有合資品牌立起了反攻的旗幟。

縱觀過去幾個月的戰績,自主品牌的市場滲透率數次超過了50%確實不假,理想、問界、小米等強勢新勢力更是上演著全武行,誓要在各級細分市場完成話語權的交割。

但說實在,中國車車市實在太大了,別看合資醒悟得有點晚了,你要知道,依托自身供應鏈的優勢,合資選擇徹底中國化的潛臺詞就是要舍棄過去總是要照顧全球市場進化的感受,進而在面對中國車市的迭代步伐時,可以毫無顧忌地一并向前。

屆時,在保有同質、同價、同樣的用車體驗后,消費者究竟會將手中的選票投給誰,或許就會新的氣象產生。

來源:第一電動網

作者:汽車公社

本文地址:http://www.155ck.com/news/qiye/249319

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。