“我希望退休的時候可以跟女兒說,我也干了一款自己的產品,而不是給德國人打了一輩子工”。

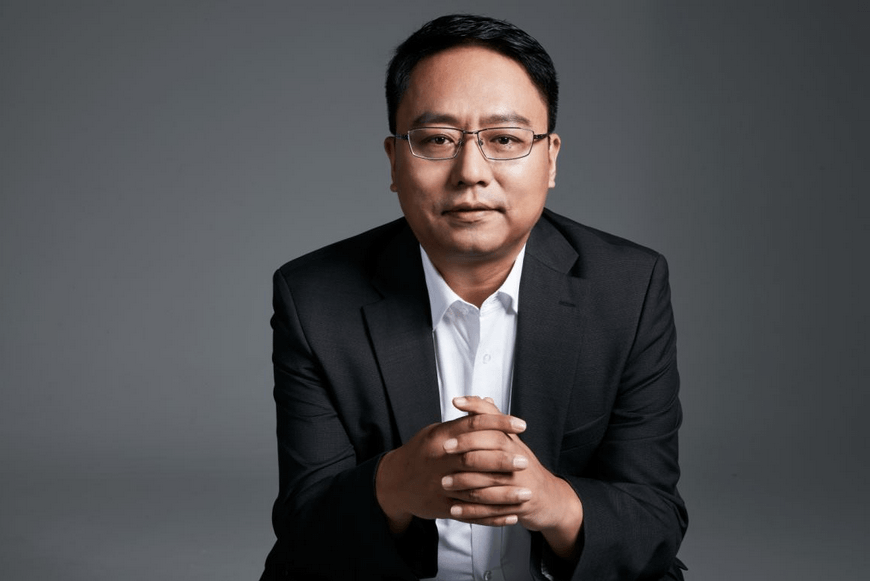

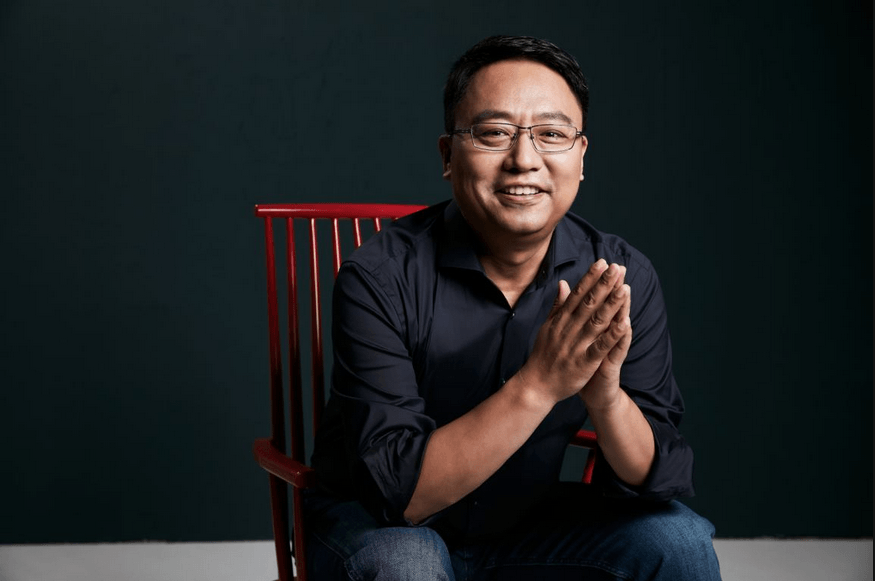

一見面,牛勝福就跟我強調,這是他投身新造車運動的初心。這位高大的蒙古漢子,皮膚被曬得黝黑,整個人看起來非常樸實。他說,即便給他一個億,他過的還是很簡單的生活,所以他是為了一份情懷在造車:造一輛比特斯拉更有品有趣的車。

從1996年起,牛勝福在上汽大眾工作二十年,干到了技術中心執行總監的位置,領導的研發團隊超過2000人。2016年,他試水互聯網造車,隨前領導張海亮一起加入樂視,擔任樂視超級汽車中國首席技術官。他絲毫不避諱在樂視的這段經歷,認為這是一段寶貴的人生經驗,體會到了互聯網最核心的用戶思維。

2017年9月,牛勝福和隨張海亮一起 All in 電咖汽車,并開始以一種每天加班加點,幾乎沒有節假日的節奏狂奔。狂奔的結果是,僅用了一年的時間,他和團隊就把電咖汽車高端品牌ENOVATE首款產品ME7研發了出來。2018年11月13日,電咖汽車舉辦品牌發布會,將ME7命名為天際汽車。

在本次廣州車展上,電咖汽車的展臺已經看不到有關電咖的字眼,取而代之的是天際汽車幾個字。而牛勝福的身份也變成了天際汽車董事、CTO。

橫空出世的天際汽車,是怎么打造出來的?在廣州車展媒體日的前夕,我跟他牛勝福聊了聊。此時的他,有一只手因故受傷,還纏著白色紗布。但為了自己的情懷,他毫不介意自己帶傷上陣。

在上汽大眾的二十年

第一電動:你的經歷很有意思,在上汽大眾干過,在樂視超級汽車干過,后來又和張海亮一起創業,打造天際汽車。先講一講在上汽大眾的經歷吧。

牛勝福:1989年我從內蒙古考到上海交大讀書,1996年研究生畢業后加入上海大眾,在研發部門工作,一直干到2016年4月。我在上海大眾工作了20年,后面10年負責車型研發,在我的帶領下,研發部門從兩百多人,發展到最終我離開時的2000人。在我們的努力下,上海大眾融入了德國大眾的全球研發體系,這是讓我們非常驕傲的。

第一電動:有哪些成功的案例?

牛勝福:比如說朗逸,就是上海大眾的本土開發人員為本土市場開發。在合資企業的自主研發中,朗逸項目應該是起到了表率作用。2004年,這個項目是從一張白紙開始的,我們一筆一筆地在上面寫字,從圖紙、方案、結構設計、試制試驗、零部件試驗、系統整車試驗,到最終的整車,都是由上海大眾本土團隊完成的。2008年4月,朗逸上市,這個車型出來后銷量很火爆。

朗逸的成功,給了我們團隊很大的信心,隨后我們又開發過幾款新車型,比如說凌度、途昂和新帕薩特。你知道,在中國售賣的新帕薩特,和北美的帕薩特是共平臺共車型的,跟歐洲的帕薩特是不一樣的。德國帕薩特,在一汽大眾叫邁騰;我們的帕薩特是全球車型,是中國本土團隊研發出來的。

在樂視學到互聯網思維

第一電動:然后,2016年,就從上汽大眾,跳槽到樂視了。

牛勝福:互聯網造車那時候的勢頭很盛,當時我們的張海亮總已經到了樂視,我也想嘗試一下互聯網造車究竟是怎么回事,就跟著過去了。我在那邊干了一年半,應該說也學習到了很多。

第一電動:學到了哪些?

牛勝福:互聯網思維最核心的一點,就是用戶思維,一切評判的標準就是用戶說了算,用戶說你好,你才好,用戶說你不好,你就不好。在傳統車廠,車賣出去后,服務就終止了。但在互聯網公司,把車交給用戶,真正的服務才剛剛開始。這點給我的感觸很大。

另外,我在上汽大眾時,有秘書,有司機,瑣碎的事都由他們安排。但到樂視后,一下子變成了普通人,穿T恤,坐飛機經濟艙,自己打車。我覺得創業就要有這種心態,平常心,大家都是相互尊重的伙伴關系。

總之,樂視的這一段經歷,對我的人生也非常寶貴,讓我看問題更客觀。

2016年,樂視資金出了問題,樂視超級汽車國內的業務基本就停止了,轉到美國去了。而我不可能到美國去,我的情懷還是在本土能打造一款可以跟特斯拉媲美的車,可以跟特斯拉媲美,也就是張海亮在發布會上講的“Dream Car”。

被張海亮打動

第一電動:新造車勢力很多,以您的資歷,應該是可以隨便挑的。為什么在去年9月加入了天際汽車呢?

牛勝福:造車是一件不容易的事情,它涉及到一萬多個零部件,涉及到幾百家供應商、經銷商,要靠集團軍作戰。所以,團隊很重要。

張海亮總在上海大眾也工作了二十年,他在每一個部門都待過,我本人也是張總提拔的,對他也有感恩之心。我是一個比較實干的人,張總到我們部門以后,也只待了一年多的時間,就提拔了我。他敢于提拔年輕干部,注重實干,這是很打動我的。

而且,張總不僅打動了我,還打動了我們其他兄弟部門的人。所以,不止我一個人,現在天際汽車市場部、銷售部、采購部、財務部、制造和質量部門等核心崗位的人,都是上海大眾出來的。他們也都是像我一樣,帶著情懷,來到天際汽車做一番事業。

就像我們當初打造朗逸一樣,我們現在打造天際ME7,希望能再造一個大眾,在造車新勢力造車,能做一個正向的例子。

創業辛苦,但吸引人

第一電動:從去年9月份到現在,只有短短的一年零兩個月,但你們就推出了天際ME7這款車。怎么做到的?

牛勝福:創業的過程很辛苦,但創業路上的一點一滴也是非常吸引人的。

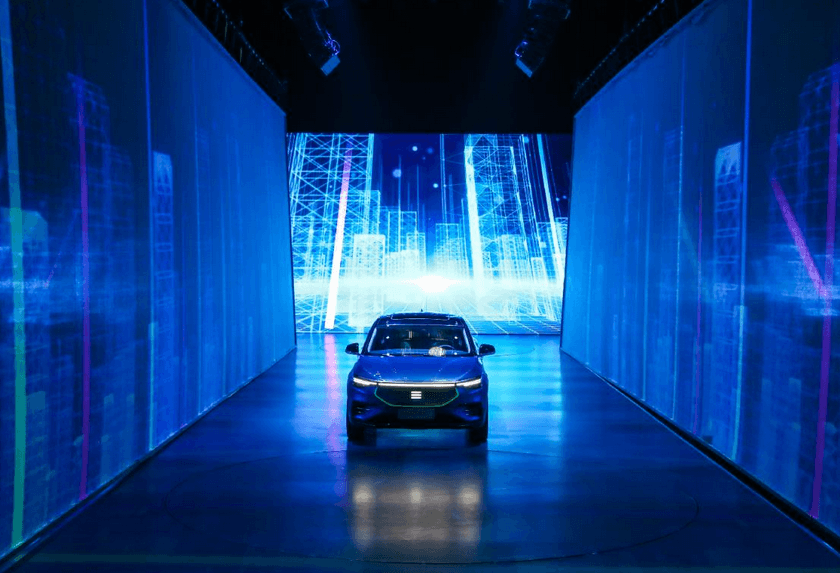

我在德系車企工作了二十年,知道流程標準體系的建設很重要。另外,互聯網造車講究用戶思維,用戶體驗至上,尤其是智能網聯帶來的用戶體驗,所以我們要把車打造成一臺有溫度的機器,這是我們內部首先定下來的方向。

我們想造的車,應該是高顏值的,具有未來的科技感,而且能夠跟特斯拉競爭,基于這樣的共識,我們開始找志同道合的人。

第一電動:所以你們請來了保時捷的設計師。

牛勝福:對。我們和前保時捷設計師Hakan·Saracoglu先生一拍即合,他在保時捷干了15年,是保時捷9118的總設計師,對于他的高度,我們很認同,而他本人也很想在中國干一番事業。保時捷是德國大眾的品牌之一,我又對德國文化比較熟悉,可以用德語交流。

在智能網聯方面,張總和我從樂視出來后,在北京成立車聯網公司,原來樂視超級汽車的車聯網團隊是很厲害的,所以我們把核心成員又請了回來。

在傳統造車這一塊,過去上海大眾最核心的團隊,也跟著我們出來了。我們現在的造車團隊以原來上海大眾的人為主,也有來自通用的,奇瑞的,五湖四海都有。

在新能源技術這一塊,我們也有上汽背景。上汽新能源做得不錯,有一批骨干之前離開了上汽,我們也把他們請了過來。他們很了解上海大眾這個團隊,對我們很認同。

第一電動:你組建團隊的原則是什么?

牛勝福:我不招大牛明星,而是招有一定的專業性,最重要的是,他們還是有合作精神的人,因為造車是要靠團隊協作的。所以,我們招的每一個人,都是對我們很有認同感的。現在我們研發團隊雖然人數不多,就四百人,但是這四百人對我們的造車理念,對我們想要什么樣的車,是高度認同的,戰斗力非常強。

所以,上海大眾研發試制樣車需要25個月,但我們花12個月就干到了。因為我們這個團隊都是為了自己的使命和情懷去干,基本上沒有周末,沒有節假日之分,是這樣干出來的。

跟時間賽跑

第一電動:具體來講,你們這種“天際速度”是怎么來的?比上海大眾節約了12個月,節約的時間都來自于哪?

牛勝福:你們覺得快,我們內部團隊也感到很驚奇,尤其是Hakan·Saracoglu先生,他也感到非常驚奇。我覺得跟下面幾點有關。

第一,我們沒走彎路。我們這個團隊是在大的造車公司打過硬仗的,知道造車究竟是怎么回事。我們也非常清楚,我們就想造有品有趣的車,把品質干好,顏值干好,用戶體驗干好。對于目標和腳下的路,我們看得非常清晰,這是不走彎路的前提。

第二,我們的決策效率高,工作效率高。你可以到我們的辦公樓去看,大家都在一層樓,有什么問題,隨時站起來互相交流就好了。

比如說我們的造型決策,張總帶隊下去一看,只要確定方向對口,那就按照這個方向去做。而不像傳統車企,每個部門都要對造型發表意見,研發的、銷售的、采購的,各個部門總要刷點存在感。但我們主要是尊重造型師Hakan·Saracoglu先生,敬畏專業,讓專業的人干專業的事。當然,最終批準要經過張總,我們的原則也是可以民主討論,但當大家有分歧的時候,我們會盡可能尊重Hakan·Saracoglu先生,所以決策效率很高。造型設計方面,哪怕稍微動幾毫米,下面的結構就要跟著改,只有前面造型決策效率高,后面才會順。

第一電動:在上海大眾,要決策一個造型,需要多久?你們又花了多少時間?

牛勝福:他們要經過很多層級,反反復復改,要超過一年才能定。而我們只需要七八個月。

第一電動:至少省了四個月。

牛勝福:對,這就是決策效率。

第三,我們的團隊幾乎每天都在加班加點。每周末,我們都會跟張總開一個項目會,開到凌晨兩點鐘是常有的事。我們很多人,基本上就沒有周末,沒有節假日,我本人也是這樣,全身心投入。

大家都是為事業而干,而不僅僅為了工作,感覺時不我待,都有一種時間窗口的概念。我們知道傳統車廠也會看到同樣的方向,但因為它們有自己本身的一些包袱,它可能到2021年乃至2022年才能把車推出來。那么,2019年、2020年對新勢力造車就是一個時間窗口,如果不抓緊,錯過了,機會就少了,所以大家都有一種緊迫感,都非常敬業,非常拼。

第四,我們選擇的供應商,還有技術方案,都是很成熟的。比如電機控制器、整車控制器,都是博世的。而核心零部件的供應商,也源自原來上海大眾的體系,他們是經過測試的,可靠性非常高。

我們之所以能夠快起來,就是因為上面這幾點。

絕不會把用戶當小白鼠

第一電動:但外面的人可能會有這樣的疑問,你們那么快,靠譜嗎?我們都知道,有時候慢,反而是快。

牛勝福:我們也知道標準開發周期是兩年半的時間,一般國內的主機廠是三年的時間。但我們是創業公司,要快一點,效率高一點。

我們的項目時間是這樣分的,設計占一半,測試占一半。我們的造車文化跟大眾一樣,是重實踐,重測試,在質量標準、性能標準、可靠性、安全性這一塊,我們肯定是嚴格把關的。

我們的整個試驗標準,也都是按照德系標準來的。比如說冬天到漠河去做高寒試驗,夏天到吐魯番做高溫試驗,到青海去做高原試驗,我們會到天津檢測所做碰撞試驗,做電池干擾試驗等等。對于所有的整車零部件,我們也都安排了詳細的試驗大綱,一項一項過。

另外,我們離新車上市,還有一年多的時間,后面的開發重點就是測試。我們講究有品有趣,品質和性能首先是要過關的,在德系車企造車二十年,這些都是融入骨子里了。我們絕對不會把用戶當小白鼠。

來源:第一電動網

作者:電動汽車用戶聯盟

本文地址:http://www.155ck.com/news/renwu/81174

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。