這場由于缺芯而帶來的慌亂之中,中國汽車產業里沒有與此相關的贏家。

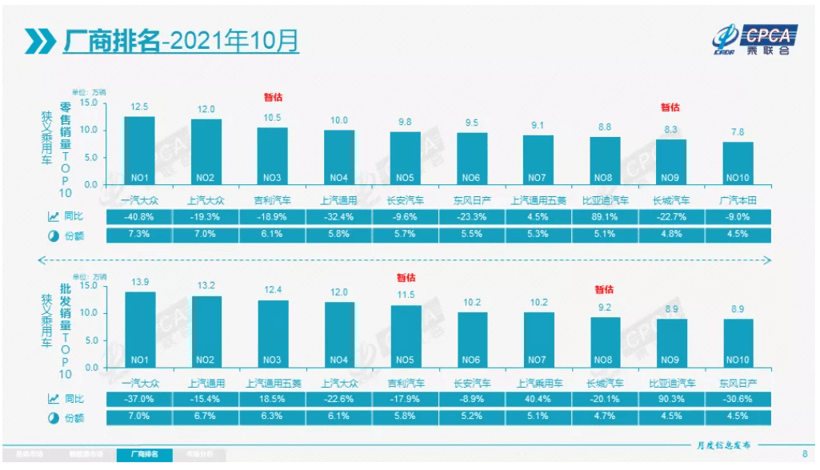

在十幾家上市車企最近發布的三季度財報中,多數將利潤下滑的原因歸結于芯片短缺。無獨有偶,在談及10月銷量未達到預定目標時,缺芯也成為很多車企解讀背后原因時的第一要素。

比如連續4年奪得自主銷冠的吉利汽車,10月銷量111599輛,環比增長約7%。但是旗下的“中國星·旗艦SUV”星越L 10月銷量僅有4092輛,對比9月10168輛的銷量表現,10月可謂直接“腰斬”。但要注意的是,上市三個多月的星越L總訂單已經超過了7.5萬輛。這種巨大偏差背后的一大原因就是芯片短缺。

據了解,星越L全系搭載了高通驍龍8155芯片,這是當前最頂級的、也是第一款量產7nm制程的車規級數字座艙芯片。星越L的訂單量遠超吉利汽車的預期,也遠超吉利此前向高通所下的8155芯片訂單。用戶的“求過大”,直接造成了星越L的“供不足”,目前終端已經是一車難求了。

從中汽協發布的數據來看,10月中國汽車銷量為233.3萬輛,同比下降9.4%,這也是2021年中連續第6個月出現銷量下滑,在中汽協與此相關的分析中,芯片短缺是這一現象出現的主要原因。于是,與芯片有關的天問再次出現在我們的面前。

為什么車企一直在缺芯?

事實上,在2021年里為了芯片苦惱的不僅僅是中國車企,本田、豐田也先后宣布10月產量將不可避免地出現下降,大眾、通用、福特旗下的多家工廠也曾不得不因為缺芯而幾次停產。

早在今年2月,美國德州的多家芯片工廠便因為暴雪導致的停電而不得不停工。隨后,日本的幾家關鍵芯片企業的工廠又由于福島近海的地震而停工。3月,日本一家芯片工廠的大火導致其生產線恢復時間長達一個多月。其后東南亞尤其是馬來西亞的疫情更是令芯片供應雪上加霜,近年來的產業轉移使得馬來西亞成為芯片產業最大的受益者,多家全球知名的半導體企業在這個國土面積僅有33萬平方公里的島國設立了超過50家工廠,但是當疫情襲來的時候,馬來西亞也成為壓垮芯片行業的最后一根稻草。

8月17日,博世中國副總裁徐大全的一條朋友圈在汽車產業內激起千層浪。“剛剛接到通知……馬拉西亞Muar工廠因新的疫情……關閉部分生產線至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片預計八月份后續基本處于斷供狀態……”配圖是手寫的幾句話:“樓,6層。跳還是不跳?帶上領導還是不帶?”無奈之情透過手機屏幕讓觀者無不動容。

于是,多米諾骨牌一塊接一塊地倒下了。

為什么中國品牌今年缺芯缺得厲害?

從10月的銷量數據來看,中國自主品牌這一次受到芯片短缺的影響尤為明顯,并不遜于合資品牌。如果將時間撥回到10年之前,那時的中國汽車自主品牌面對疫情導致的缺芯窘境所受到的影響絕不會如此之大,畢竟那時他們的產品對芯片的需求并沒有如同今日這般。

就拿吉利來說,造車20多年來,所生產的產品已經發生了天翻地覆的變化。尤其是自發布“中國星”系列產品以來,高端產品在產品總量中所占的比例日益提高。數據顯示,今年8月,“中國星”系列銷量達到了20912輛,占到吉利品牌當月總銷量的26%。根據吉利官方公布的數據,“中國星”系列中的旗艦SUV星越L在杭州、西安、北京、鄭州等一二線城市的銷量占比已經超過四成,交付量占比約在42%左右。

即便是在江西這樣的地區,當地經銷商介紹說單店的星越L交付量已經占到了總訂單的30%,遺憾的是用戶平均提車周期達到了兩三個月之久。如果我們將視野從江西的一家經銷商擴大到全國,星越L上市3個多月的累計銷量已經達到了30355輛,目前還有超過4.5萬輛等待交付,可謂一車難求。

星越L之所以能受到市場的認可,是由于采用了世界級的CMA架構,搭載了Drive-E 動力及第六代四驅,具備全域FOTA能力等多個遠超同儕的優勢。所搭載的高通驍龍8155芯片,更是讓星越L堪稱擁有了“最強大腦”。與此前消費者眼中智能化程度極高的特斯拉HW3.0芯片相比,高通8155芯片高達360萬次/秒的算力秒殺了算力144萬次/秒的HW3.0芯片。如果與高通自家的820A芯片相比,8155芯片的體積更小、帶寬更大、功耗更低,性能達到了原有平臺的3倍之多。

以星越L為代表的“中國星”系列車型,乃至于其他中國自主品牌旗下車型的銷量數據都指向一個趨勢——中國自主品牌的高端車型銷量在總體銷量中的占比正在迅速提升。好產品自然對于芯片的依賴更加強烈,當缺芯的大潮洶涌而來,自然便不可避免地受到了沖擊,銷量受到嚴重影響也就不足為奇了。

芯片會一直短缺嗎?

說到這個問題,就不可避免地要先談及另外兩個問題:一輛車需要多少芯片?是所有的芯片都短缺嗎?

對于一輛燃油車而言,全車的芯片數量大約在500至600之間,新能源汽車的這一數據便要翻上一倍,至于那些主打智能的車型所需要的芯片數量就會更多。在一輛智能汽車內,可以根據功能區域的劃分將芯片的應用場景加以區分:自動駕駛域、智能座艙域、動力安全域、車身控制域與網關域都會需要不同類型的芯片。也可以用另一種分類方式將其分為功能芯片(MCU)、功率半導體與傳感器三類。了解了這些,我們就可以知道缺芯的不同階段對汽車產業造成的影響了。

疫情伊始,芯片告急主要集中在ECU(電子控制單元,也就是我們常說的行車電腦)與MCU芯片,它們更多地被應用在傳統燃油車之上。隨著疫情的發展,芯片供應不足的種類越來越多,新能源汽車也開始進入了缺芯的行列,甚至連核心部件ESP都由于缺芯的緣故無法正常得到供應。由于新能源汽車的電路控制以及電控操作都嚴重依賴于芯片,所以在這一輪缺芯中,新能源車企幾乎全體淪陷,受到了極大影響。

但是芯片會一直缺下去嗎?業界有著不同的看法。英特爾CEO Pat Gelsinger曾表示全球芯片短缺可能會持續兩年,沒有這么悲觀的臺積電CEO魏家哲也認為今年底之前恐怕這一難題很難得到緩解,但是AMD首席執行官蘇姿豐則在一次采訪中表示今年出現的芯片短缺只是周期性的供需失衡而已無需過分緊張。

就像徐大全在糾結要不要拉著陳玉東一起跳樓的第二天發的另一條朋友圈所述:“今天意法半導體馬來西亞工廠能排除萬難、迅速復工,我除了感動,就是感動。”我們相信,辦法總比問題多;我們更相信,芯片短缺只是暫時性的問題,終將會被解決。

來源:蓋世汽車

作者:童郜生

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/161057

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。